図書館で見つけた「戦争」の本たち【授業用サンプル記事】

この記事では図書館で見つけた「戦争」に関する本を3冊紹介する。

この記事はサンプルです。学生向けコメントをこのような形で書いておきます。

当然学生はこういう注釈は不要です。

はじめにテーマを書きます。テーマを選んだ理由は特に不要です。もちろん書きたければどうぞ。パレスチナ

大見出しに本のタイトルを書きます。1冊目はジョー・サッコ,小野耕世(訳)『パレスチナ』である。図書館の分類番号は319.279である。

冒頭に著者,タイトル,図書館の分類記号を書き,書影(本の写真)を入れましょう。著者のジョー・サッコは漫画家・ジャーナリストでオレゴン大学で学位を取得している。

著者の情報を入れるとより本の理解が深まります。この本は90年代紛争下のパレスチナに入った著者によるコミックブックスである。まえがきと「パレスチナ」についての筆者の想いを語った部分に続き,全部で9章の解説付きのマンガという体裁のルポルタージュである。

本の概要や構成を書きます。途中,日本人のジャーナリストが登場しているところがあった。

作者は難民キャンプ等での生活でインタビューし,それをマンガの形で再現している。

この本のように図や絵が中心になる場合は写真(著作権的にはグレーですが)を使うといいでしょう。

入植したイスラエル軍などによる家族の殺害,拷問の凄惨さがマンガと供に描かれている。殺されても満足に葬儀をあげられない。

新聞やニュースで伝えられるものとは比較にならない,質の違う情報が書かれていた。

「感じたこと」よりも「どういう本だったか」を書きましょう。戦争は女の顔をしていない

2冊目はスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ,三浦みどり(訳)『戦争は女の顔をしていない』である。図書館の分類番号は986である。

著者のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチはウクライナ生まれのジャーナリストで,2015年にノーベル文学賞を受賞している。

この本は第2次世界大戦で従軍したが,その戦争体験を隠さなければならなかった女性に焦点を当て聞き取りをしたものである。

冒頭の執筆日誌のあとに31編にわたる女性からの聞き取りが続き,全部で500ページ近くにもなる大著だ。

執筆日誌によると,1947年生まれの著者の村には子供の頃,男の人がまったくいなかったそうだ。そのような著者は「わたしは炎の村からきた」というベラルーシで起きた戦争の被害者の証言集に衝撃を受けたという。その後,著者が聞き取りをすると,通常語られる戦争の話がいかに男性のものであり,女性の戦争と違うのかを感じたという。

「女たちの」戦争にはそれなりの色、臭いがあり、光があり、気持ちが入っていた。そこには英雄もなくじがたいような手柄もない、人間を越えてしまうようなスケールの事に関わっている人々がいるだけ。そこでは人間たちだけが苦しんでいるのではなく、土も、小鳥たちも、木々も苦しんでいる。地上に生きているもののすべてが、言葉もなく苦しんでいる、だからなお恐ろしい…

印象的な部分を引用しましょう。引用するときはPCなら入力欄の左,

スマホならキーボードのすぐ上にある「+」マークから「引用」を選ぶと灰色の枠が出ます。

引用の直後にページ番号を入れましょう。語りの中から2編紹介する。ひとつは,前線へ行き75名射殺し表彰され,戦後は経理主任として働いた女性とその戦友の語りだ。彼女は男性がみんな出征してしまった町で自分から志願して出征した。はじめ彼女は「語りたくない」と言って,テープレコーダーをしまうよう言ったが,やがてテープレコーダーの存在を忘れるほど語っていた。その中で印象的だったのが,戦地で男性より優秀だったが,いざ本番となったとき,なかなか引き金を引けなかった話だ。

3回目に現れた時、それはほんの一瞬だったけど、私は撃つことに決めたの。そう決心した時、一瞬ひらめいた。「敵と言ったって人間だわ」と。両手が震え始めて、全身に悪寒が走った。恐怖のようなものが……。今でも、眠っているとき、ふとあの感覚がよみがえってくる……。ベニヤの標的は撃ったけど生きた人間を撃つのは難しかった。銃眼を通して見ているからすく近くにいるみたい……。私の中で何かが抵抗している。どうしても決心できない。私は気を取り直して引き金を引いた。彼は両腕を振り上げて、倒れた。

練習と本番が違うとは色々な場面で聞くが,戦闘ならなおさらだろう。大河ドラマ「八重の桜」でも似たようなことがあったのを思い出した。

もうひとつは,パン焼き職人として派遣された方による短い語りである。

教員養成学校卒業です。卒業証書をもらったときはもう戦争が始まっていた。戦争なので学校からの就職指令書ではなかった。家に帰って、数日で徴兵司令部から呼び出されました。母はもちろん私を手放したがらなかった。私はまだ若かった、18歳。「あんたを叔父さんのところに送って、家にはいない、と言うわ」私は「私はコムソモール員よ」と答えます。徴兵司令部で集合したとき、これこれの事情だが、「前線でパンを焼くのに女の人が必要なんだ」と言われました。

とても重労働でした。パン焼きの鉄の窯8つ。破壊されつくした村や町に着くとその窯を据える。新を用意して、バケツに2、30杯の水と小麦粉5袋を使います。1袋が70キロの小麦粉を18歳の娘たちが扱ったのです。2人で持ちあげて運びます。パン40斤が台に載せられます。運ぼうとしても私なんか持ち上げられなかった。夜も昼も窯のそば。粉をこね終わると、もう次の分が必要になっている。爆撃の中で私たちはパンを焼いている……

戦争の現場にいるのが「兵隊」ばかりでないこと,それがどんなところかがあらためて分かる話だろう。

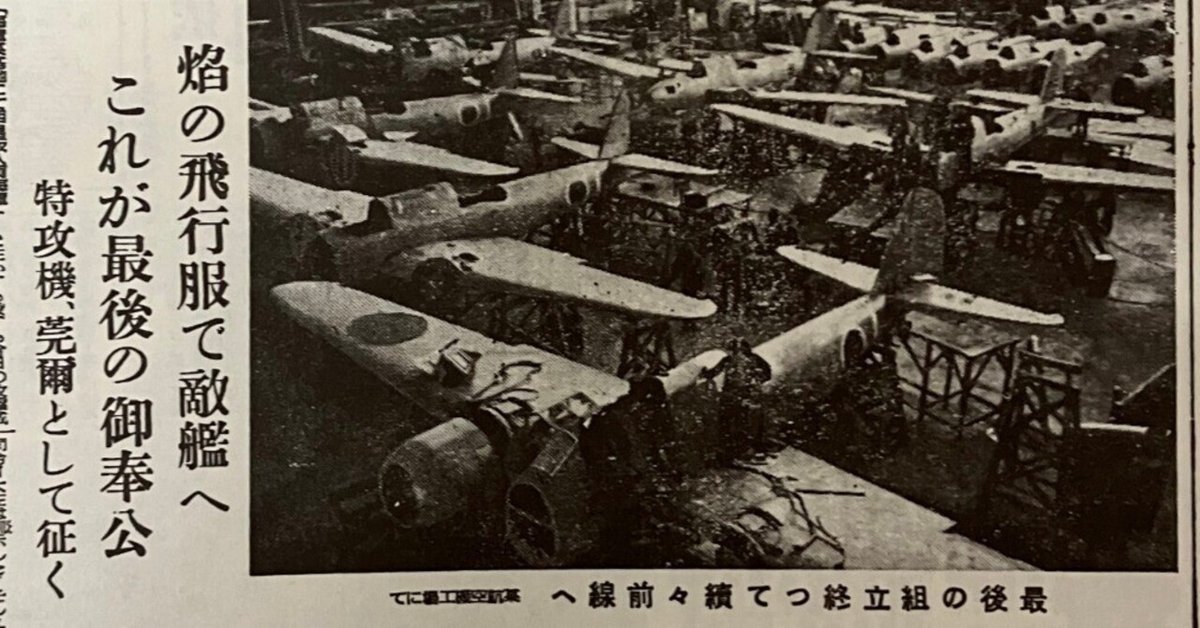

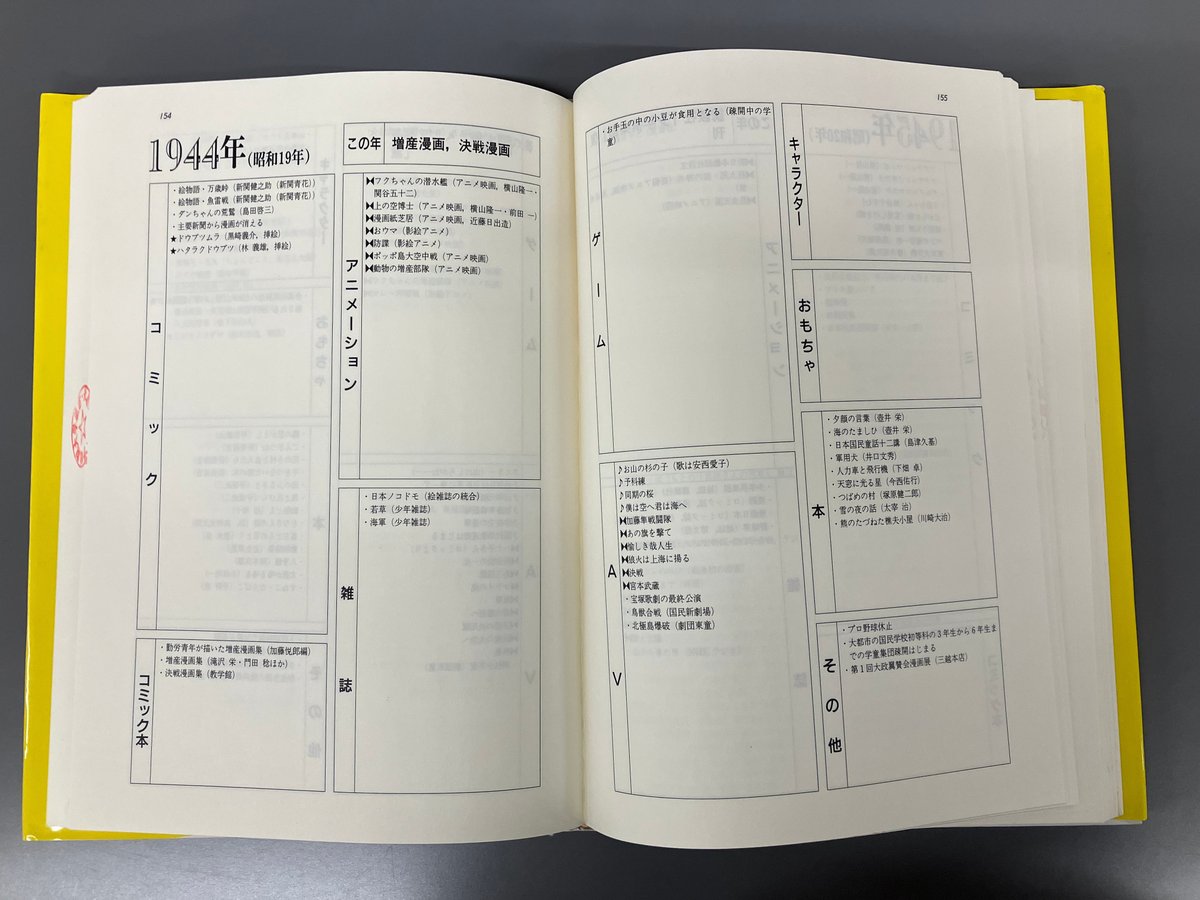

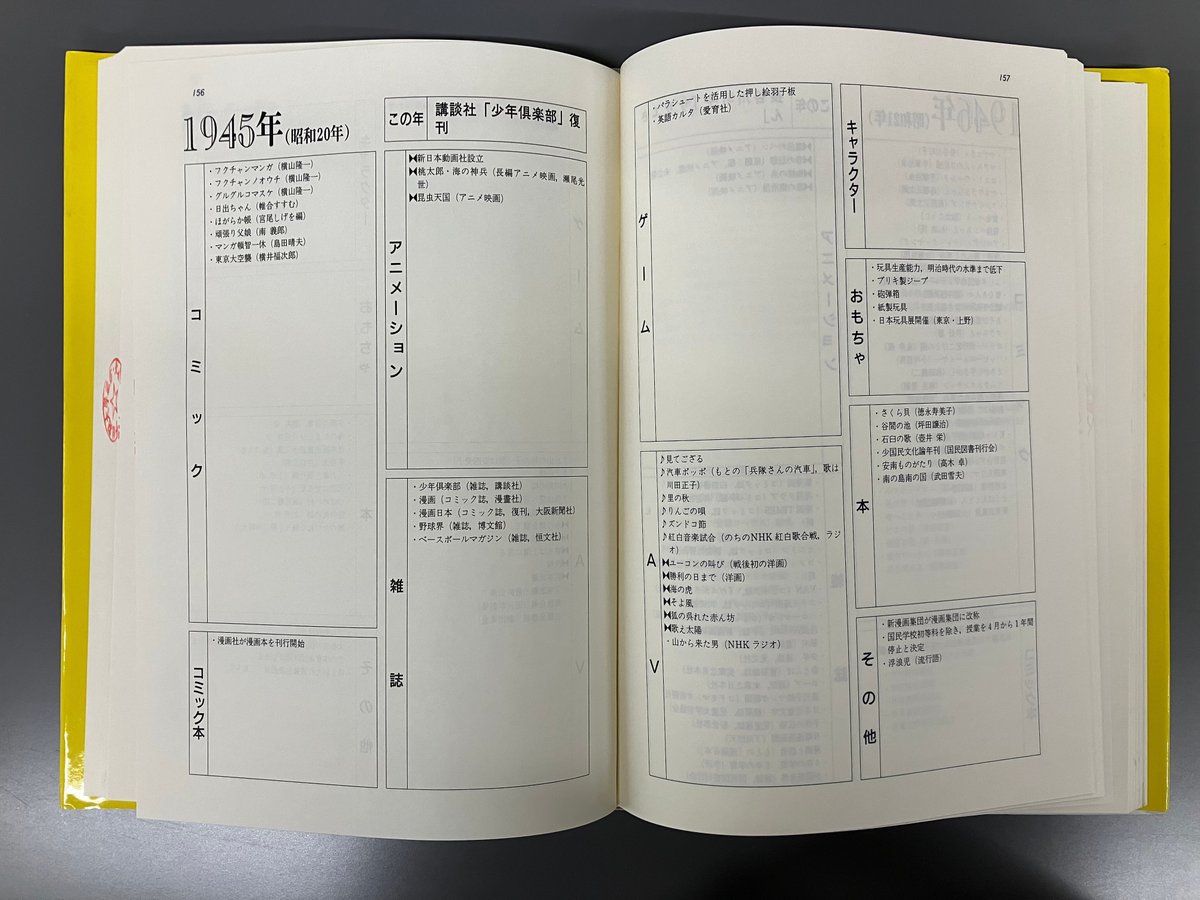

年表でみる日本経済 こどもの世界

3冊目は三家英治(編)『年表でみる日本経済 こどもの世界』である。図書館の分類記号は603.2である。

この本は戦争を中心に扱ったものではない。この本は1年ごとに見開き2ページにわたりコミック,雑誌,キャラクターなどで当時流行ったものなどを書いている。読み物というより資料的な性格が強い。

この中で終戦間際と終戦直後に注目して見ていきたい。まず1944年。特に印象的なのがゲームで,「お手玉の中の小豆が食用となる(疎開中の学童)」というのが印象深い。

アニメやコミック本も「フクちゃんの潜水艦」や「決戦漫画集」など戦争のものが中心である。なお,「フクちゃんの潜水艦」はYouTubeで見ることができる。

本について調べたことなどをリンクの形で入れるといいでしょう。1945年は終戦を迎えたので,ゲームに「英語カルタ」が登場している。

すぐにここまで変わるところにやや驚きを覚えるが,当時の人達はどうだったのだろうか。英語カルタの写真は見つけられなかったが,翌年に出ていたABCカルタを見ることができた。

動画に限りません。AVにある「兵隊さんの汽車」と「汽車ポッポ」もYouTubeで見つけることができた。

フクチャンも日常のシーンを反映した漫画になっている。

1946年は「サザエさん」が始まったという。今もアニメで放送していて,年齢問わず知っているのだから,本当に国民的と言えるだろう。

戦争の話もまだ残っている。例えば本の中にある「兄の声」は戦争中に特攻隊に入った兄の話である。これは青空文庫で読むことができる。

まとめ

以上,この記事では3冊の「戦争」をテーマとした本を紹介した。どれも何かの主張を述べるものではなく,記録によるものとなった。

たしかに私はけっこう「語り」を読むのが好きなのだが,『戦争は女の顔をしていない』の中にそれについて書いている部分があった。この部分は私もとても共感する。

思い出話は歴史ではない、文学ではないと言われる。それはまみれのままの、芸術家の手によっては磨かれていない生の現実だ。語られた生の素材というだけ。それぞれの人間にはそんなものはたくさんある。いたるところに焼死は転がっているが、煉瓦はそれ自体ではまだ寺院ではない、などと。しかし、わたしにとっては全てが違っている。まさにそこにこそ、まだ温もりの冷めぬ人間の声に、過去の生々しい再現にこそ、原初の悦びが隠されており、人間の生の癒しがたい悲劇性もむきだしになる。その混沌や情熱が。唯一無二で、理解しきれないものが、ここではまだなんの加工もされておらず、オリジナルのままある。

まとめを何か書いてみましょう。内容ではなく,ジャンルや書き方について書くのもいいでしょう。この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?