【21世紀的フランス革命の省察3パス目】恐怖政治を引き起こしたのは「フランス版ビーダーマイヤー」達だった?

以下の投稿の続き。ならば青年時代のマルクス自身はフランス革命についてどう考えていたのでしょうか?

中世と近世の境界線

近世欧州においては、どの国も多かれ少なかれ「国体維持に十分な火力と機動力と兵站能力を備えた常備軍を中央集権的官僚制の徴税によって賄う」主権国家体制樹立の前提となる臣民統合の方便として、社会全体を王権や宗教的権威が網羅するある種の権威主義的段階を経ています。

ここで「臣民統合」の阻害要因となったのは「伝統的に所領と領民を全人格的に代表してきた」各地の領主や教区、同じく伝統的に自治を保障されてきた都市や大学や職業組合など。まだまだ「人民」概念など、それらに完全に埋め込まれてしまっていて問題となりません。実際、イングランドにおいて主権国家化が加速したのは薔薇戦争(1455年~1485年/1487年)以降。フランスにおいて主権国家化が加速したのは公益同盟戦争(1465年~1477年)やフロンドの乱(1648年~1653年)以降。すなわち、それまで「国王とその直臣」は、あくまで伝統的既得権益の墨守に執着する大貴族連合に完全勝利を収める手段がなく、内ゲバによる自滅を待つしかなかったともいえましょう。一方、抵抗勢力側は抵抗勢力側で「それぞれが勝手な主観に基づく自然法援用によって自己弁護を試みてるだけの烏合の衆」に過ぎない為、中央集権化の波を一丸となって押し返すどころか肝心の時に連携不足を露呈するばかり。次第に分断され、各個撃破されていく展開を迎えたのも故なしという状況だったのでした。

百聞は一見に如かず。フランスにおける近世の始まりは、上掲の交易同盟戦争に勝利した「蜘蛛王」ルイ11世(在位1461年~1483年)といわれていますが、その生涯を追うだけで上掲の鬱陶しい風景が浮かび上がってくるのです。

一方、マルクスの故郷プロイセンにおける近世の始まりは随分と遅れ、「兵隊王」フリードリヒ・ヴィルヘルム1世(1713年~1740年)以降とされています。これがかなりアクの強い人物で、軍事力強化と臣民統制に力点を置くプロイセンの無骨な伝統を創始した張本人とも。

日本史だと「中世的自然法の世界」が「近世的非理法権天の世界」に推移した歴史的変遷に対応しそうですね。

非理法権天の概念は、…権力者が法令を定め、その定めた法令は道理に優越するというリアリズムを反映したものであった。

…中世日本の法観念としばしば対比される。この時代において基本的に最重視されたのが「(道)理」であり、「法」は道理を体現したもの、すなわち道理=法と一体の者として認識されていた。「権」力者は当然、道理=法に拘束されるべき対象であり、道理=法は権力者が任意に制定しうるものではなかったのである。こうした中世期の法観念が逆転し、権力者が優越する近世法観念の発生したことを「非理法権天」概念は如実に表している。

日本の場合、藤原氏の摂関政治が上皇や法皇(出世した上皇)の院政に推移した後、武家幕府によるある種の責任内閣制の様な政体に推移。この武家幕府が上掲の変遷を体現する展開を迎えます。

天皇が幼い、あるいは病弱で政治を行うことができない場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を「摂政」(せっしょう)、成人した天皇を補佐して政務を行う役職を「関白」(かんぱく)と言います。9世紀半ば以降、藤原氏がこの摂政・関白の座を独占し、天皇をしのぐほどの権力を持って政治を行いました。

要するに、院政とは天皇家の資産形成システムだったのです。しかも、大きな権益には多くの人が群がります。院が集積した莫大な資産群は、権益によって貴族や武士たちは系列化されることになりました。細かい話は省きますが、保元・平治の乱も、権益による貴族・武士の系列化が進む中で起きた権力闘争だったのです。

保元・平治の乱で勝ち組となった平清盛が、閨閥政治を強引に進めた理由も同様です。清盛は、まず義理の妹である滋子を後白河天皇の妃に入れ、さらに彼女が生んだ高倉天皇に自分の娘の徳子を入れて、安徳天皇を生ませました。白河→鳥羽→後白河と受け継がれてきた膨大な資産群を、安徳天皇に相続させる流れを作り出すのが、清盛の目的でした。

この清盛による閨閥支配で、カヤの外に置かれていたのが以仁王です。以仁王は後白河の皇子で高倉の兄に当たりますが、母が違います。後白河は皇位をいったん二条天皇に譲ったのち、滋子の生んだ高倉に継がせました。皇位は、閨閥から外れていた以仁王の前を素通りしていったのです。以仁王が、挙兵を企てるほど平家の支配に不満を募らせた要因も、ここにありました。

「たかが資産問題」といいますが、近世を特徴づける「主権国家=国体を保全するのに十分な火力と機動力と兵站網を有する常備軍を中央集権的官僚体制の徴税によって賄うシステム」の規模は「王族と直臣の総資産(特に日本の場合、織豊政権時代より直臣に所領経営を任せない代官制が発達)」によって測られるので、むしろ歴史的展開の本質。

実際、江戸幕府資産の全国総資産に対する比率は幕末までにかなり高まっていましたが、それだけでは列強勢力に対抗するには足りないと誰もが感じ、雄藩連合構想も潰えたので「明治維新=公地公民原理に基づく総所領リセット」なる「世界史上はフランス革命に匹敵する大変革」が遂行されるに至った訳です。

明治天皇は現役当時、国際的に「大帝」と呼ばれたとされています。大政奉還(1867年)、王政復古の大号令(1868年)、版籍奉還(1869年)、廃藩置県(1871年)、廃債処分(1872年)、廃債処分(1872年)、秩禄処分(1876年)をスムーズに成し遂げ江戸幕藩体制の完全解体を達成した手腕が評価されたのです。

西洋文化の機微に通じた森有礼(1847年〜1889年)は「必ずしも褒め言葉ではなかった」という同時代証言を残している。「欧米先進国においては、王侯貴族の財産権(Property)に土足で踏み込ねば必ずしや致命的な内戦勃発を誘発する。そういう展開とならなかった事によって大日本帝国は帝政ロシア並の絶対王政 / 権威主義国家だと証明した様なものだ」。

実際(福井藩の「お雇い外国人」として廃藩置県を経験した)W.E.グリフィスによれば、この時に明治天皇を「雷帝」と報じた海外メディアすら存在したという。欧米社会で雷帝(ро́зный //the Terrible=ひどく峻厳な/ 恐怖を与える/ 脅すような統治者)」といったら「モスクワ大公」イヴァン4世z(Иван IV Васильевич / Ivan IV Vasil'evich、在位1533年〜1547年)を指す。この感覚を理解していないとロシア革命(1917年)が欧米諸国に与えた独特の印象、および「共産主義革命? ロシアだったら起こりかねん。欧州への伝播は防がねば」なる保守派の危機感などが理解出来ない。実際の日本史を知る日本人の所感もまた異なる。幕末期へと至る過程で諸藩の多くが債務超過の経営破綻状態にあったからこそ、こうした「大博打」はスムーズに通ったのだった。

似た様な状況なら、壬申の乱(672年)の結果成立した天武天皇代(673年〜686年)にもあった。「(氏族戦争(Clan War)を激化させるだけの)氏姓(うじかばね)制」が完全破綻し、中華王朝から律令制を導入する試みが始まるまでの過渡期。天武天皇は従来の位階制度の一切を停止し、新位階制度を発足させたのである。この意味合いにおいて日本の天皇には伝統的に「究極のリセットボタン」なる機能が与えられてきたとも。

案外、日本人が「GHQ占領期(1945年〜1952年)」を黙って受容したのも。そうした伝統ゆえだったのかもしれない?

この辺りの話をしっかり踏まえておかないと「復古王制時代(1814年~1848年)のカール・マルクス青年」がどういう考え方から出発せざるを得なかったか完全に見失ってしまうのです。

的場昭弘「青年マルクスの「革命」観」

ルーゲとの往復書簡(1843年)

君主政を支配するのは政治ではなく思いつきであり,思いつきが政治になるのはそれが誰か第三者にチェックされるときである。君主政においてそれをなすことができないとすれば,思いつきは政治にはならない。

「思いつきは,そこでは思いのとおり,まったく移り気で,無分別で,軽蔑的なものかもしれません。思いつきこそ,まさに人民を支配するには十分なものです。人民は国王の意志以外の別の法律など一度として知ることもなかったのですから――転倒した世界が現実のものであれば,プロイセン国王は末永く時代の人間であるだろうとわたしは考えます」

現実が現実のままであるかぎり,およそ時代からずれた世界がこの世のものであるかぎり,それはそれで権力は維持される。しかしそれはいつまで続くのかということである。青年ドイツを含めてプロイセンでは憲法制定運動が長く続いたが,いまだ憲法はできていなかった。しかし,やがてプロイセン国王はプロイセンを彼のたんなる領地ではなく,国家体制にしようとして,政治的意思を表明する。そのとき,彼は図らずもこのプロイセンは,彼の個人的な所有物にすぎないことを表明することになる。

「プロイセン国王は自分の国家であるプロイセン領域の未来の国家基本法に対する彼の決意と心情を表明しました。実際は,国王こそプロイセン体制なのです。彼が唯一の政治的人間です。彼が行うこと,あるいは誰かが彼にさせること,彼が考えること,誰かが彼の口でいわせること,それがプロイセンでは国家が考え,国家が行っていることなのです。したがって,今日国王がこのことをはっきりと表明したというのは,実際彼の功績です」

国王は,政治を独占することで,臣民を実利的な世界に封印する。しかしそれが君主政の本質なら,永遠に臣民は自由を獲得し,政治を行うことなどできない。だから,臣民が自由を獲得すれば,プロイセン体制は崩壊するしかない。理論的には,改革などありえないのである。

なるほどプロイセン国王は,民衆の目線に立った政治を行おうと改革を行ったのだが,それは結局国王の寛容というレベルに留まり,自由が行き過ぎると逆に徹底的な反動となってかえってきたのである。ルーゲの『ドイツ年誌』と『ハレ年誌』が発禁処分になったのは,まさにそうした反動の中であったとマルクスは分析する。,

エドマンド・バークは「フランス革命の省察(1790年)」の中で「フランス革命が勃発してしまったのは、既存貴族階層が既得権益墨守にこだわるあまり在野の新興成功者の受容を拒絶し抜いたせい」と看過しました。

フランス貴族のあり方に、いろいろな欠点や過ちがあったことは認めよう。…いっそう致命的だったのは、貴族に匹敵するか、貴族をもしのぐ財産の持ち主が平民に現れたにもかかわらず、それらの者を正当に遇しようとしなかったことである。このような富裕層の分裂こそ、革命で貴族が弾圧された主な原因と思われる。

カール・マルクスの故郷であるプロイセン王国の置かれていた状況はそれどころではありません。何しろ英国やフランスや日本では重要な転機において阻害要因として立ちはだからなかった「国王が国民より優先的に配慮し続けねばならない外廓集団」が執拗に存続し続けるのです。

①エルベ川より東に、下手したらハンザ同盟(12世紀~17世紀)時代に穀物輸出で栄えたドイツ騎士団(12世紀~16世紀)の時代まで遡る「再販農奴制の体現者」ユンカー階層が常備軍の将校/官僚供給階層として居座り続けた。

②彼らは1848年革命における農奴解放によって発生した労働力不足をポーランドからの出稼ぎ小作人受容などによって乗り切り「鉄と穀物の同盟」によってドイツ帝国時代の重工業化政策にも適応。

ドイツ農業政策と農業者同盟(1890-1914年)

③NSDAP時代になっても影響力を発揮し続け、独ソ戦に取材したサム・ペキンパー監督映画「戦争のはらわた(Cross of Iron,1977年)」においても「何が先祖代々の名誉だ!! お前らが戦功を上げる為に始めた戦争じゃないんだ!! 勝手に戦争を私物化するな!!」といった調子で事あるごとに罵られている。

④最終的にユンカー階層が「壊滅」したのは東ドイツ時代、要するに共産主義体制下においてであったが、歴史研究の成果によれば、これまた平坦な道ではなかった様である。

足立芳宏著『東ドイツ農村の社会史─「社会主義」経験の歴史』

その一方で重工業化が進行した近代以降、急速に「ヘル・イム・ハウゼ(ドイツ的家父長主義)」論理に立脚するライン河流域に、いわゆる工業貴族が新興勢力として台頭してきました。

家父長制の歴史構造-近代ドイツの労務管理と社会政策

さらには第一次世界大戦(1914年~1918年)後には、その末期に勃発したドイツ革命(1918年~1919年)を鎮圧する為にドイツ社会民主党(SPD=Sozialdemokratische Partei Deutschlands)が招聘したフライコール(ドイツ義勇軍)を出発点とするドイツ突撃隊( SA=Sturmabteilung)が、上掲のライン河工業貴族らの後援を受けて装備を充実しつつ、国防軍の数倍の規模に到達するという展開に。

この様にどの集団も「国の中の国」状態樹立を志向して拮抗し合う中世的状況にあって、その漁夫の利を得る形でNSDAPは政権獲得に成功するのです。

万事がこんな調子であまりにも問題が多過ぎるので、海外亡命したカール・マルクスは次第に故郷ドイツについて語らなくなっていきます。そういう有様だったから「カール・マルクスは(祖国ドイツを見捨て)コスモポリタンを気取る様になった」と陰口を叩かれる事自体は防ぎ様がないとも。

そしてこの頃(「ドイツ・イデオロギー」を執筆した1845年から1846年頃)からもう顕著に現れ始めてる「コスモポリタンぶって後進国ドイツを馬鹿にするカール・マルクスの悪癖」…そういえば「コスモポリタン」概念自体もヘレニズム時代由来だったりして。

「ユダヤ人問題に寄せて(1843年)」

マルクスは人権宣言の意味をこう解釈している。人権宣言とは人間を個人に分解することによって,個人の利己性を承認したことだと。確かにこのことによって,人間には政治的権利が与えられたのだ。集団ではなく個人としての権利が。しかし,この権利は政治への関心をむしろ薄めさせてしまうというのがマルクスの議論である。なぜなら,人間が利己的な個人になったのだ

とすれば,人間の関心は自らの利己的利益を守ることに集中し,その限りにおいてしか政治に関心をもたなくなるからである。

マルクスは,この作品を書く前にかなり詳しくフランス革命について研究している。とりわけ使ったのはビュシェの『フランス革命議会史』とルヴァスールの『回想録』である。さらにこれらの書物の中でもマルクスが絞っているのは1792年夏国民公会においてロベスピエールが実験を握り,恐怖政治を行いはじめるころのことである。

なぜその部分に問題を絞ったのか。それはこの時代こそ,利己的個人の政治的無関心が最大になり,それが国難,革命の危機を招いたからであった。マルクスは,政治的に自由になったはずの個人がなぜ政治に無関心になったのかという点に関心を示している。

それは1843年の手紙の中でも書かれているように,俗物的人間がなぜ政治に無関心になるのかという点についての彼なりの解答を得たかったからである。ドイツ人がなぜ政治的に無関心になったのかといえば,それはドイツ人が経済的利益に奔走し,政治的権利などどうでもよくなっていたからである。君主制が君主政治たる理由はまさにこの点にある。民衆に政治的関心を放棄させることである。ドイツには革命は起こっていない。では政治革命によって個人の権利,すなわち人権を確保すれば政治への民衆の参加はありうるのか。それがここでの問題である。

革命の過程を分析した結果マルクスは,利己的関心が政治を空白にし,それが革命の危機を招き,独裁を生んだのだと考える。

ここでマルクスの念頭にあったのは、間違いなく復古王制時代ドイツにおいて「思想家の敵」として立ちはだかった「国王や教会の命令には絶対服従する事で自らの小市民的(自宅の敷地内での)享楽のみを守ろうとした政治的ニヒリスト」ビーダーマイヤー(Biedermeier)の事でしょう。

歴史的には、フランス革命、ナポレオンの台頭の中で市民社会という概念が普及したが、王政復古によりその夢が破れ、メッテルニヒによるカールスバート決議などによる検閲強化により再び自由の利かない閉塞的な社会に戻ってしまった。そのような諦念のムードがある中で、市井の人々の中では理想主義的で観念的なものへの反発がおき、理念的なものを追求せず日常的で簡素なものに目を向け、探求する風潮が出てきた。

いくら故郷で冷たくあしらわれたからといって、フランスで恐怖政治を引き起こしたのも彼らの様な存在がいたからと決めつけるのは、いくら何でも発想の飛躍が過ぎるというもの。まるで、何でも「ネトウヨ」や「オタク」のせいにすれば事足りると考えてる似非リベラルや似非フェミニストの様ではありませんか。

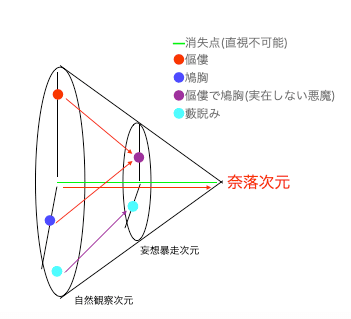

この様にネガティブな共感を集めた結果生じる推力は下へ下へと向かいます。その過程で起こるのが「悪魔合体プロセス」。①嫌悪対象は一瞥しただけで脊髄反射的に悪のレッテルを貼って排斥する(自然観察次元)。②嫌悪対象について一切知ろうとしないので、想像の世界を「傴僂で鳩胸」といった非実在の悪魔が埋め尽くし始める(妄想暴走次元)。③最後には視界の全てが非実在の悪魔によって埋め尽くされる。

こうした方々は軽々しく「近代の超克」と口にしますが、ただ破壊するだけだと「政情不安定な中世」に戻るだけ。南米大陸における解放戦争でナポレオンに匹敵する戦績を上げたシモン・ボリバルは「我々も自分達の中世を生きる権利がある」と豪語し、自らも内輪揉めでつまらぬ最後を遂げましたが、そういうのが「どう足掻いても近代に至れない=主権国家未満の」南米やアフリカやアジアの三流国家の実情。そういうのがお好きなら現地に引っ越せばたっぷり満喫出来るのではないかと思います。もとより生きて帰れる保証なんて皆目存在せず、理不尽な死に様を曝すのがオチでしょうが、個人の命の価値が今とは比べものにならないほど軽かった(行政の最小単位が貴族の家系や商工ギルドや伝統的地域共同体だったという事はそういう事)のも中世の特徴の一つなので、しっかり堪能して頂かないといけません。

実際の「フランス革命の成果物」

山崎耕一「シィエスのフランス革命」によれば、どうやら当時マルクスが考えていた革命論は、この本の指摘する「(シィエスの理想論も織り込む形で完成し現代フランスまで継承される)フランス革命の実際の成果物」と真逆の指向性を備えていた事になる様です。

第1章1節「アンシアン・レジームとは何か」

シィエスは、人は単独で労働するよりも、社会を作り、手分けをして互いに協力しながら労働した方が、生産性が高くなると指摘する。言い換えると「共同生産的coproductif」な労働が富を効率よく生産するのであり、工業・運送・商業・科学技術の探求、さらには「社会秩序」=「労働の良き組織(=社会的分業)」を維持するための政治も、共同生産的な労働と見做される。分業を社会の基盤と見ているのである。後に見るように、シィエスは1789年10月2日に出した地方の行政区画制度に関するパンフレットにおいても、社会的分業の有利さを説きながら、それを政治にも適用し、「政治は、代表制を通して、政治の専門家に委ねるべきだ」と主張して、「これ(=分業の有利さ)はスミス博士の著作が教えていることである」と、アダム・スミスの権威を援用する。しかしシィエスは、1776年に出版されるスミスの『国富論』を読む以前に、独自の思索で自分なりの分業論を構想していたのである。

6章6節「ナポレオンとの同床異夢」

「信任名簿」制とは、能動的市民といえども、そのほとんどは国政に関わらない制度である。総裁政府のもとでは毎年、国政選挙があり、能動的市民はそれに参加していた。しかしシィエスの構想が実現すれば、国政に関与する可能性があるのは「国家名簿」に掲載された六千名のみであり、その中から誰を選ぶかは担当の役職者が決めることで、一般の市民はまったく関与しない。能動的市民は市町村レベルで公職に就き得る候補者を指名するのみであり、「有権者」として、国民の名で選挙などの政治活動をする機会は、実質的には存在しないのである。では、そのような市民に残されている権利とは何だろうか。ブレー・ド・ラ・ムルトによれば「社会の構成員として、法と政府の保護のもとに社会の恩恵を享受する権利、すなわち自らの能力と勤勉さを発揮して、私生活での福利に意を用いる権利」、すなわち公権力に干渉されずに私生活の自由を享受する権利である。それは代表者の「自らの公権力の範囲で、人民の名において語り、かつ行動する権利」とはまったく別のものであり、「両者の間に政治的平等は存在しない」のである。この点は1795年には、市民は自分自身で政治を行なえる場合であっても代表に委任するという、「ボルドーへの手紙」の譬えで示唆されていた。シィエスが革命以前からアダム・スミスの分業論に共感していたことは第一章一節ですでに指摘したが、革命が終わりに近づいた一七九九年においても彼は、政治に自己の意見を反映させることよりも、自己の職業に専念するのを妨げられないことの方を、自由の本質として重視するのである。

そういえば、カール・マルクスがフランス革命をディアドッコイ戦争の様に「つまらない党争」と決めつけた「ドイツ・イデオロギー」を執筆したのは1445年から1446年頃にかけて、すなわち1848年革命以前。以降フランス革命についてぴったりと語らなくなるので考え方を改めたかどうか不明ですが、いずれにせよ沈黙は賢明な処世術だったと言えましょう。

一方、シィエス(および政争に敗れて粛清されるまで彼と共闘関係にあったコンドルセ侯爵)が掲げた「専門家による分業体制」の理念は、ある意味「グランゼコールを中心とする近代的教育体制」に結実する結果を迎える事になるのです。そして、まさにこの「シィエスのフランス革命」によって、この二人こそが「革命思想の徹底注入こそ人民教育の主体たるべき」と考えるイデオロギー重視派からフランス教育を守り抜いた張本人であった事を知りました。「革命のモグラ」意外と侮れず…

そんな感じで以下続報。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?