他社との競争に勝つためのOODAループ(3/4)

3.組織文化とOODAループ

■OODAループの実践に必要な4つの組織文化

『OODA LOOP』(チェット・リチャーズ 著、原田勉 訳)では、OODAループによるオペレーション成功のためには次の4つの組織文化が必要とされている。

(1) 相互信頼の醸成(一体感、結束力)

(2) 皮膚感覚の活用(複雑で混沌とした状況に対する直観的な感覚)

(3) リーダーシップ契約の実行(現場の主導性を高めるミッション)

(4) 焦点と方向性を与えている(オペレーション完遂のためのぶれない軸)

(1) 相互信頼の醸成(自発性と調和が生まれる)

・数多くの訓練と現場での実践を経て醸成される(絆)。部下が自分の望むことを理解し実行するという、上官→部下の信頼であり、自ら主導的に行動したとき、上官がそれを支持してくれるという、部下→上官の信頼である。

・現実に優位性へと導くものは、集団の持つ感情である。上官・部下とも仲間として共感するものがあれば信頼も高まる。

・信頼でOODAの速度が上がる。←暗黙的コミュニケーションが可能。←文書化の必要がない。

<NG事項>

・上官は、部下一人ひとりをチェックしコントロールしようという衝動に負けてはならない。

・細部にわたって過剰に管理する「マイクロマネージャー」になってはならない。部下が実施した事柄についても、上司が変えてしまうだろうと考えるようになる状況は避ける。

・「ミッション」でなく「命令」により管理すると、自発性が損なわれる。

(2) 皮膚感覚の活用

・直観的能力・知識。(立ち止まって考えている暇はない)混乱し混沌とした状況の中にあっても鋭く洞察することができる能力。長年の経験と自己鍛錬を通じてのみ獲得できる。

・コミュニケーションは暗黙的に実施し、明示(詳細化、文書化)しない。時間のロスが最大のリスクであるとされる。

(3) リーダーシップ契約を実行している

・上官はトップダウンのタスクを命令するのではなく、ミッション型命令を行う。

・目的(ゴール)を実現すること(ミッション)を依頼し、そのための手段は部下の主導により考えられて実現される。

・任務遂行のための権限を与え、やり方には干渉しない。

※上記の方法であるから、ミッション型命令においては、コミュニケーションは部下から上官への状況報告が主となる。

戦争の現場では、次の瞬間にどこをどう攻め入るかは、現場の判断。中央の司令部が指示しているわけではないそうだ。

(4) 焦点と方向性を与えている

・上官は、何に集中すべきか、どのように対処すべきかを決める。「焦点と方向性」は、組織のほかの活動すべてがそれを支援しなければならない。

・これらの活動を行っている者たちすべてが、組織の主要な任務は何であり、それを自分たちが支援しなければならないことを了解していなければならない。

・部下たちは、焦点が明示されたミッションを遂行していくことができる場合は、いつでも自発的に動き、困難な状況を切り開いていくことが期待される。

■個の力と組織の力

①個々の直観的能力の習得

個人は、直観的能力、すなわち仕事に対する皮膚感覚を習得し、磨き上げていく。下の図の長方形はそれぞれのメンバー、その長さと方向は個人の力量と仕事の目標、方向性を例えている。

②相互信頼によるグループ能力の向上

相互信頼により、個人は協同し、目的を達成する能力がグループに備わる。概ねの会社における組織は、この次元にあるのではないかと考える。

③焦点と方向性を与えることで、組織全体の共通目的が定まる

上官、リーダーが焦点と方向性を与えることで、組織全体はその目的や価値に向けて狙いを定める。下の図は、それぞれのメンバーを宇宙船の乗組員と例えた場合に、行き先(焦点)をひとつの惑星としていることの例えである。メンバーと一丸となって同じ目的を達成するためには、メンバーが受け入れることができる「大儀」が必要である。上官、リーダーには大儀を示すことが要求される。

④ミッション/リーダシップ契約が組織に活力を与え、メンバーを鼓舞する

ミッション契約、リーダーシップ契約が組織に活力を与え、共通の目的の達成に向けてグループメンバーを鼓舞する原動力となる。

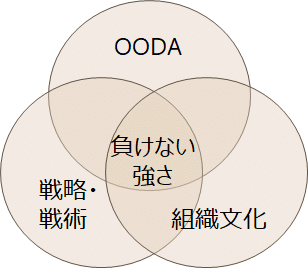

このような組織文化と相まって、競争におけるOODAループは効果を発揮するのである。

次回(最終回)は、PDCAサイクルとOODAループの関係について説明する。

(以上)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?