読書感想文と谷津の七転八倒②

【PR】

前回

の続きなんだぜ。

前回は「あらすじを書いて終わりにするなよ」という先生の言葉を受け、では読書感想文とは何を書く作業なのかと悩んでいた、という話をしました。

今回はその続きです。

良い絵本との出会い

元々わたしは図鑑読みの子供で、物語は一切読まない子供でした。昔話もあまり面白くないなあと子供心に思っていましたし、だったら恐竜とか鳥の図鑑を読んで一種類でも多く名前を憶えたかったという記憶があります。

でも、そんなわたしが物語を読むきっかけになった絵本があります。

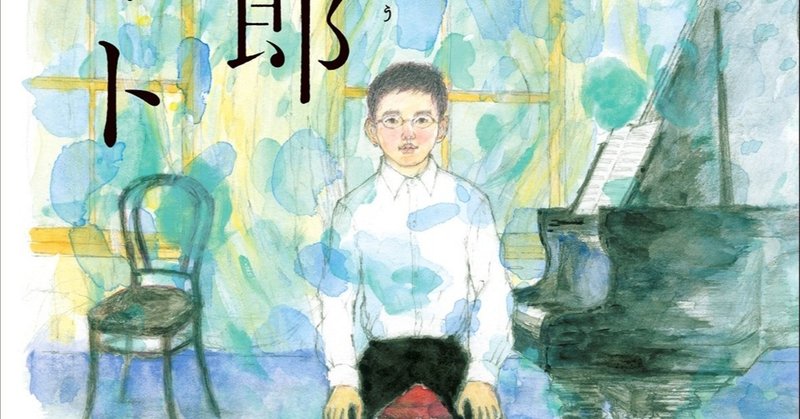

それがこちら。

ポプラ社さん、版を復活させてくれないかなあ。

子供向け絵本って、なんとなく「ぬるい」印象があるじゃないですか。子供心にああいうぬるさが嫌いで、「子供をなめんなよ」と斜に構えていた本当に嫌な子供でした(そして作家になってから、絵本だからといって「ぬるい」わけではないことを知ることになるのです)。そんな小学校一年生のわたしの横っ面をはたく、ヘビーな絵本でした。

抑制された感情こそ人を揺り動かす。そのことを教わった本でした。

「読者をナメず、もてなす」

という座右の銘の原点に存在する絵本です。

そういや、学内放送で読書感想文読まされたわ

小学校の頃だったんですが、学内放送で読書感想文を読むように命じられたことがありましたわ。

わたしの通っていた小学校には放送室があり、お昼ごはん中に音楽を流したり、読書期間中はテレビ放送で各クラスから選抜された感想文を自ら読み上げる、というイベントがあり、わたしが選ばれてしまったという恰好でした。

確かネタにしたのは『風の又三郎』(宮沢賢治)。

これは隠していないことなのでお話ししますが、わたしは子供の時分から構音障害と吃音を持っていたので人前で話すことがすごく苦手です(この傾向は今でもあり、疲れると途端に言葉が不明瞭になります)。恐らく、先生がわたしを選抜したのは、そういったハンディのあるわたしに成功体験を植え付けたかったのではないかなと思います。

たまたま『風の又三郎』は読んでいたのですが、あの頃、あの作品の良さを理解していたかというとすごく怪しい気がしています(なにせ、今でもこの作品の魅力を十全に紹介できるかというと……)。個人的に本書はミステリアスな魅力を持った又三郎をめでる話だと思っていますがそれはさておき。

正直な話、この頃のわたしは読書の感想を述べることについて今一つ意義が見出せませんでした。あらすじを述べるのが読書感想文ではないとするなら何を話せばいいのか。その答えが見つからないまま、駄目なことだと分かりつつあらすじをまとめて褒められる、そんな繰り返しであった気がします。

けれど、転機はかなり後にやってくることになります。

その辺の話は、次回に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?