ウェブマガジン「メルキュールデザール」にて連載開始

メルキュールデザール(Mercure des Arts)というクラシック音楽のウェブマガジンがあります。毎月15日頃公開されていて、新しい音楽のコンサート批評なども充実した読み応えのあるウェブメディアです。少し前にこの雑誌から声をかけていただき、今月(2021年1月)から3ヶ月間、記事を連載することになりました。メルキュールデザールには「五線紙のパンセ」というコーナーがありまして、このコーナーは現在積極的な活動をしている作曲家たちが3ヶ月に渡って、自らの創作のことや創作とは直接関係のない四方山話などを自由にエッセイとして発表する場です。「五線紙のパンセ」で私は2つのミュージックシアターの近作について語ることにしました。いつもnoteに上げている記事よりも少しだけ私の作曲家としての美学を詳細にお話します。読んでいただければ幸いです。

今週のnote記事は、「五線紙のパンセ」の補足です。寄稿した記事「私が正しいという感性」の中では紹介されていない『ヴィア・アウス・グラス』の楽譜をほんの少しご紹介して、来月発表の「五線紙のパンセ」の予告とします。

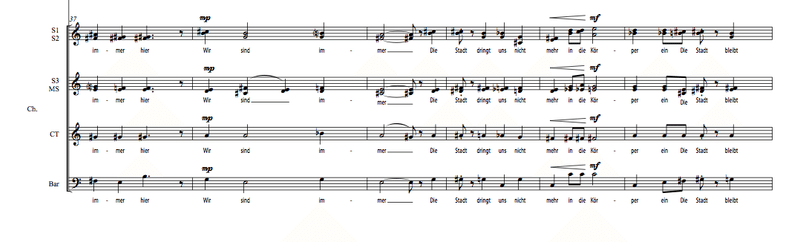

(»WIR AUS GLAS«から。©Edition Gravis Verlag GmbH、以下に掲載する画像も全て同じ作品から。)

上に掲載した譜例は『ヴィア・アウス・グラス』の冒頭です。注釈の多い楽譜です。スコアのフォーマットが普通の楽譜とちょっと違っていて、読み辛いですが、左側にStation 1, Station 2, Station 3...と書かれています。これは舞台上で誰がどこにいるのか一目で理解するためにこのような形にしました。来月の「五線紙のパンセ」で詳述しますが、誰がどこにいるのかがとても重要な作品です。演者の移動などが全て楽譜上で示されているため、説明の多い楽譜になりました。演者への指示が少なくて済む箇所ではこれほど書き込まれてはいません。

次の譜例では説明は少なく、シンプルでスッキリと刻む音楽が認められます。ただ、普通の音はあまり鳴っていないようです。唇が開いたかたちの音符がありますが、そのままの意味で、口を開けます。このタイミングでものを食べます(実際の上演では、上の譜例の箇所ではヨーグルトでした)。食事の場面は作品中に何度か出てきますが、『ヴィア・アウス・グラス』ではとても大切な意味を持っています。

合唱も出てきます。劇において合唱とは誰でしょうか?民衆かな?『ヴィア・アウス・グラス』に民衆は出てきません。合唱は劇の進行に重要な役割を果たしますが、この人々が何者なのかは来月のメルキュールデザール記事で。

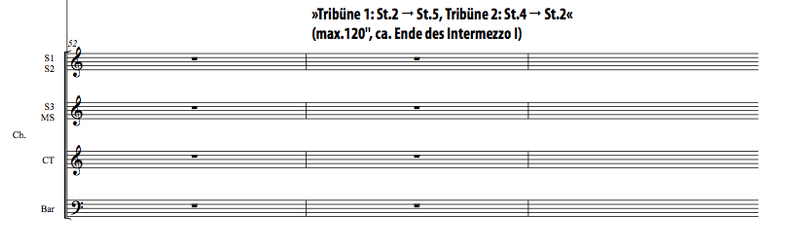

場面の切り替えに間奏曲(Intermezzo)が演奏されますが、『ヴィア・アウス・グラス』では実際に場面が切り替わるわけではないのです。一定の時間の経過を象徴的に表現したものが間奏曲として演奏されます。

合唱の段組みの上に謎の指示があります。何かがStation 2からStation 5へ、また別の何かはStation 4からStation 2へ120秒かけて動いているようですが、何でしょう?この作品(の初演時の演出)では客席が走行移動します。「五線紙のパンセ」内で論じた、私が感じるシアター鑑賞における違和感に対して取り組んだ、自分にとって胆の部分でもあるので、来月のメルキュールデザールで詳述します。

食事の時間が作品中で大事な役割を果たすと書きました。作中のハイライトとも言える第5シーンでは、ドイツ・バロック音楽の大家テレマン(Georg Philipp Telemann, 1681-1767)のターフェルムジーク(食卓の音楽)が変容されて引用されます。上の例では2つの曲が同時に演奏されているため、小節線が合っていません。もちろん曲調も合っていません。人によって耳が追う音楽が異なることもあるでしょう。

来月の「五線紙のパンセ」では『ヴィア・アウス・グラス』の内容に入っていきますが、全てを書けるわけではないので、少し先にご紹介してみました。来週のnoteからはメルキュールデザールとリンクしたものではなく、別の記事に戻ります。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。