”豊かな生命の網の中での人類の繁栄(脱成長)”読書note86「ドーナツ経済学が世界を救う」ケイト・ラワース著

GDPは「巣の中のカッコウ」である

カッコウは自分で自分の子供を育てない。他の鳥の巣にこっそり卵を産み、そこで先に孵化し、他のヒナを巣から蹴落として、鳴き声を発してえさを他の親鳥からもらう。乗っ取るのだ。経済や経済学の巣の中で、乗っ取りを行なったのが「GDP」であると筆者は主張する。GDP=永遠の成長を意味する。環境問題や気候変動に対応すべく、最近は政治家も新しい言葉で経済の進歩を言おうとしているが、「バランスのとれた成長」「持続的な成長」「長期的な成長」「グリーンな成長」と、結局「成長」というカッコウから抜け出せていない。

経済は外側の地球の資源に依存している

人類の経済活動は、外側の地球の資源に依存しており、その地球の資源にも限りがあることを、ようやく人類は気づき始めた。「地球との創造的な協力関係のなかで、互いにつながりあった生きた自己」に我々は気づくべきであると唱えている。

みなさんが資源と呼ぶものを、わたしたちは親戚と呼びます。親戚関係にあると考えれば、もっとたいせつに扱うようになるのではないでしょうか。親戚関係に戻りましょう。それがわたしたちが生きていくうえでの土台なのですから。(イロコイ・オノンダガ族酋長オレン・リヨンズ)

世の中は複雑系である、経済もまたしかり

これまで経済学はシンプルに機械的均衡で捉えられ、「合理的経済人」といった単純化した需要―供給曲線で描かれてきた。しかし、世の中は複雑なシステムで動いており、経済学もその複雑系の中で考える時がきていると、筆者は言う。ただ、複雑系のシステムも、ストック、フロー、フィードバック、遅れ(時間のズレ)というシンプルな要素が相互作用を始めることで、想像を超える働きを見せるのである。

成功を呼ぶ成功~自己強化型フィードバック

現在の金融が表すように、富が富を呼ぶ不平等ダイナミクスが経済の中で幅を利かせている。フィードバックには本来、自己強化型フィードバックとバランス型フィードバックがあるが、自己強化型フィードバックのみが信仰されることで、今の経済が成り立っている。

「モノポリー」というゲームを開発したマギーは、最初に考案した際に、2つの異なるルールを用意した。ひとつは「繁栄」ルールで、誰かが新しい土地を獲得するたび、全てのプレーヤーにお金が配られ、元手がもっとも少なかったプレーヤーの資金が二倍になったところで終了。もう一つは「独占者」ルール、自分の土地に止まったあわれなプレーヤーから地代や賃料を徴収、他のプレーヤーを破滅させてゲーム終了。開発者は、土地の所有権の扱いによって社会に全く異なる結果が生まれることを伝えたかったらしい。が実際は、独り勝ちを礼賛する「モノポリー」が販売され世に広まった!

経済も倫理を持つ

医療などのように、他者の生命に影響を及ぼす責任があり、なおかつ不確実さが伴う複雑なシステム(人体)に介入する分野では、倫理は職業上、もっとも重視される。

経済学は職業倫理の面で、医学に2000年の遅れをとっていると主張している。

環境再生的経済へ

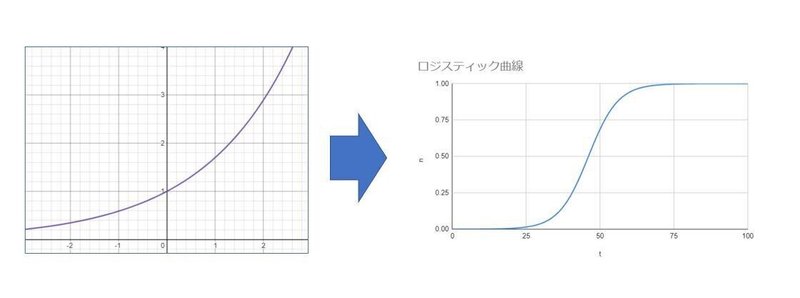

GDP信仰する経済は、「まずは成長しよう。そうすれば、あとできれいになる」と言い続けてきた。そうではない。地球の資源に限界が分かった以上、指数関数的成長はあり得ない。S字カーブで考える必要がある!

悪の程度を下げても、善にはならない。悪の程度が変わっただけで、悪であることに変わりはない。

ドーナツ経済で考える

人類の幸福の社会的な土台と地球の環境的な上限のあいだが、人類にとってもっとも安全で公正な範囲になる、と考え、どうやったら、そのドーナツの間で成長ではない繁栄を考えるかが、今後の経済学に必要な目標である、とするのがこの本の言わんとするところかと思う。

SDG’sの運動にこのようなドーナツ経済学がしっかりと連動すればよいのだが、へたすれば、「悪の程度を下げても、善にならない」になってしまう不安を感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?