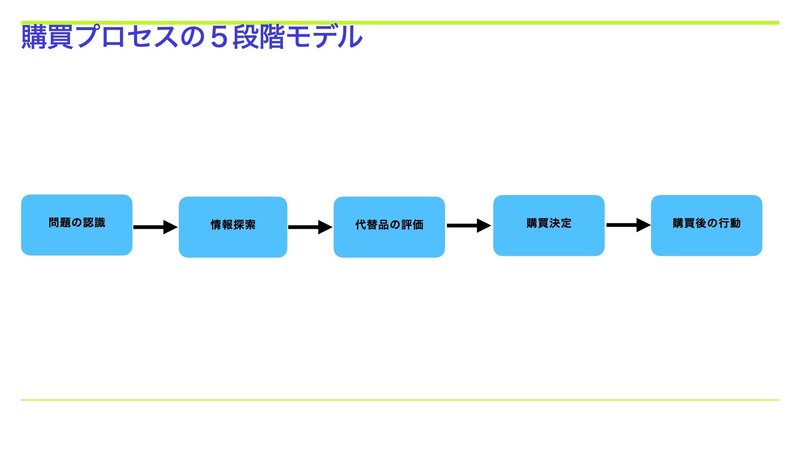

購買意志決定プロセスその2〜マーケティングマネジメント第16版を読む

コトラー&ケラー&チェルネフのマーケティングマネジメントを読みながら気づきを記しています。

今回は購買意思決定プロセスの第二回です。

第1回はこちらです。

その1では情報探索までで、今回は代替品の評価からになります。

代替品の評価

代替品の評価において、判断に重要な影響を与えるものが信念と態度です。

信念とは、人が抱く真実または本物であると認める確信です。実態の有無は関係ありません。

態度とは、永続的な好き嫌いの判断、感情などのことです。

きっかけはどうであれ人の好き嫌いの態度を他人が意図的に変化させるのは非常に困難です。

たとえば、男性の好きな色がピンクの人は珍しいかもしれませんが、いったん好きだと思った色を変えさせるのは不可能でしょう。

消費者が選択肢の中から一つを選ぶ中で情報が多い方がいいと思いますが、実はそうでもありません。

情報過多になると消費者は消化不良を起こして選べなくなります。

消費者が選択しやすいように情報量を減らしてあげたり、決定打となる情報を強く押し出すことで他の選択要素を取り除いてあげる必要があります。

購買決定

購買決定が複雑化すると消費者は思考のショートカットを行うようになります。

思考のショートカットのことをヒューリスティックといいます。

ヒューリスティックとは、行動経済学で用いられる用語ですが、つまりは経験則によって購買決定を行うことを言います。

行動経済学は、消費者の非合理な意志行動にフォーカスを当てています。

情報過多に陥いることで時間のロスを起こすよりも過去の経験や代表例での情報を元に判断を下すことがあります。

消費者の非合理な意志決定のクセを利用してよい方向に導こうとするのがナッジ理論です。

購買後の行動

購買後の満足度や購買後の行動については、マーケターは注視しなくてはなりません。

再購入や他の人へのレコメンのためにも満足度の向上を図ったコミュニケーションは重要ですが、近年は、様々なビジネスがサブスク化していますしSNSでの評価が広く影響を与えます。

クレーム対応なども含めて以前はカスタマーサポート的な部署での対応がマーケティング部門でも重視されるようになってきています。

最後までお読みいただき有難うございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?