連載:メタル史 1981年まとめ

※○○年まとめ、の記事は全文無料公開します。前回、1980年の記事もどうぞ。購読いただいた方向けにおまけの10曲を追加しましたが、基本的に全文無料で読めます。

1981年の10枚を聴き終わりました。1980年と1981年を聴き比べる、という体験は初。リアルタイムで過ごしていなかったので、「1980年だけ10枚」とか「1981年だけ10枚」という聞き方を今回初めてしてみて「1年での音像の変化」をより意識することができました。

リアルタイムで生きている時代、たとえば2022年と2023年とかだとなんとなく「2022年のトレンド」や「2023年のトレンド」を探すのですが、こうして40年以上前の音源を聞いても同じことができるのは当たり前と言えば当たり前だし、不思議と言えば不思議。音楽を聴いている間だけは、1980年や1981年のUKのメタルキッズと一部でも同じ体験ができるわけです。

それでは、1981年のメタルシーンを見ていきましょう。

※はじめて当連載に来ていただいた方は序文からどうぞ。

1981年のUKシーン

まずは1980年代のメタルの中心地、UKのシーンを見てみましょう。

1980年に一気に表に出たN.W.O.B.H.M.について、「従来のハードロックにパンク的な荒々しさを加えたもの」という理解がされていることは前回の記事でも書きました。パンクムーブメント以降の「より激しい音像」を求める音楽トレンドの一部、とも言える。大きな視点で言うと、1970年代後半から1980年代初頭において、UKの若者は激しくて過激な音楽を求めていた印象です。

1981年は「1980年からの連続性」が強い1年。UKの音楽的なトレンドはそこまで変化していません。N.W.O.B.H.M.の渦中、おそらく商業的にはN.W.O.B.H.M.のピークであり、その象徴がMotörheadの「No Sleep ‘Til Hammersmith」の1位獲得。ライブ盤なので今回の10選には入れませんでしたが、これ、スタジオ盤以上に荒々しい音像で、こうした激しく極端な音像が1位を取るということは当時のUKのトレンドがかなり「激しさ」に偏っていたことが分かります。UKの1981年のアルバム年間売り上げでも44位に。この年最も売れたメタルアルバム。

余談ですが、タイトルに反してハマースミスオデオン(ロンドンのライブ会場)でのライブ音源は入っておらず、ニューカッスルシティホールからの音源が主

ハマースミスオデオンが当時のロックシーンの象徴的なハコだったのでしょう

追記すると、1981年のUKで最も売れたアルバムって Adam and the AntsのKings of the Wild Frontierなんですよね。1980年11月にリリースされ、1981年になってロングヒット。これ、ポストパンク/ニューウェーブのアルバムなんですよ。彼らが1981年に出したシングルが下記。

決して「メタル」ではないですが、音像とかビジュアルが尖っている。ちょっと刺激的です。こうした「刺激的な音楽」が主流であり、その中でより過激な音像を求める層がN.W.O.B.H.M.を支持した。それがUKの状況です。1980年にも書いた通り大不況の真っただ中で、若者を取り巻く社会環境も変わっていません。

なお、1981年のUK音楽界の最大の衝撃はジョン・レノンの逝去でしょう。1980年12月8日、NYでジョン・レノンがこの世を去りました。その衝撃はUKロックシーンに多大な影響を与えたはず。ただ、メタルシーンにはそれほど目立った動き(トリビュートソングとか)はありません。とはいえ、Ozzy OsbourneやMotörheadのレミーは大のビートルズファンであり、一定以上の年齢のアーティストにとっては偉大な先輩を喪ったショックはあったはず。

N.W.O.B.H.M.のバンド達の1981年

1981年になると1980年にデビューしたバンドたちは次の方向性を模索するようになります。Iron Maiden、Def Leppard、(ディオ擁する)Black Sabbath、Saxon、(ランディローズ擁する)Ozzy Osbourneらがみな次のアルバムを出した。どのバンドも前作の荒々しさや勢いは残しつつ、演奏や録音が洗練に向かいます。ほとんどのバンドがメンバーチェンジもなく1980年と同じメンバーで活動。なので、その点でも「1980年の続き」感が強いですね。同じ方向での進化・変化。

それぞれ個別に変化が異なるのですが、強引に一つ視点を持つとすればUS市場を狙ったような音像が増えた、というところでしょうか。その筆頭はBlack SabbathとOzzy Osbourne。どちらもメンバーにアメリカ人を擁するし、どちらも1980年のアルバムがUS市場でも成功を収めた。もともとBlack SabbathはUSでも売れていましたからね。USでの成功をより大きくしようと、US市場に合わせたサウンドに変化しようとした印象を受けます。

また、完全にUKのバンドなのに思いっきりUSを目指したのがDef Leppard。もともとデビューアルバムで「Hello America」というUSへの憧憬丸出しソングを作っていたぐらいですから、その路線を更に模索していきます。彼らのこの後の変化を見ていくと、N.W.O.B.H.M.のバンドというよりニューウェーブ/ポストパンクのバンドに精神性は近かった気がします。音響に拘っていく。ただ、少なくとも1st、2ndの時点ではN.W.O.B.H.M.の渦中にいたバンド。

Iron MaidenやSaxonはUS向けに変化した感じはあまり受けませんが、新機軸、よりキャッチーなコーラスなどを模索している印象。まぁ、Iron Maidenはデビュー前からストックしていた曲を1st、2ndに振り分けているので、録音状況が洗練された変化が大きいですね。Tygers Of Pang Tangは完全にUK向け、UK市場の中の音です。これは実際にUSでどれだけ活動していたかが音に現れている気がします。

N.W.O.B.H.M.のUK以外への波及

別の視点で観れば、N.W.O.B.H.M.以前からいたアーティストや、UK(イングランド)以外の国への影響が顕著化した年という面も感じます。今回取り上げた10枚の中ではまずUSから現れたRiotですね。70年代から活動していましたが、N.W.O.B.H.M.の影響を感じさせるサウンドに一気に変化しました。また、ドイツからもAcceptがN.W.O.B.H.M.の影響を感じさせる音像に変化しています。そして、UKの中ではありますがイングランドとは違うトレンドを持つスコットランドからもHolocaustがデビュー。イングランド、ロンドンを震源地とするN.W.O.B.H.M.が各地に波及していったことが分かります。

また、旧来から活動していたハードロックバンドもN.W.O.B.H.M.の影響か、メタリックな音像に変化していきます。これは本編では取り上げなかったのですがいくつか例を挙げましょう。

Van Halen

まずUSのVan Halen。彼らの作品中最もヘヴィでダークな「Fair Warning(1981)」をリリース。このアルバム、ジャケットも異質なんですよね。

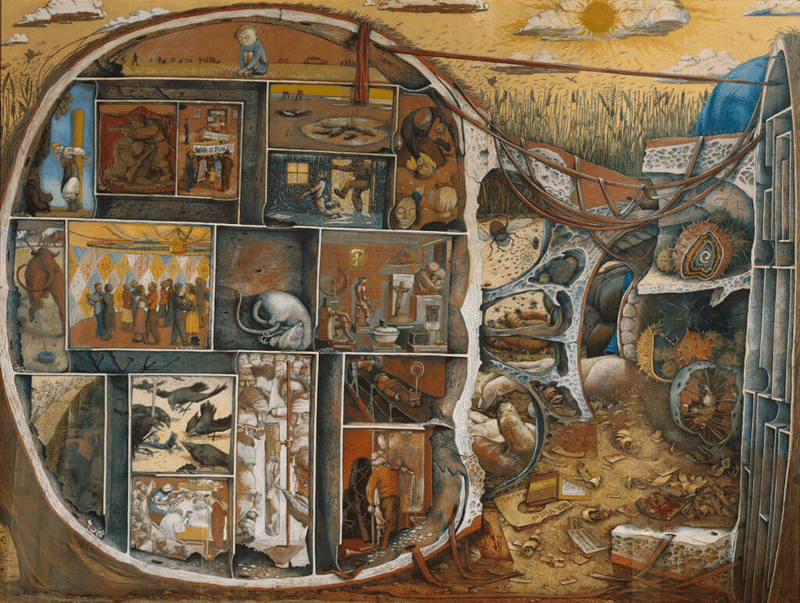

これ、カナダ人アーティストのウィリアム・クレリックという画家の絵なんですが、この人は英国、ロンドンの精神病院(ベスレム王立精神病院)に入院していたんですよね。この絵は「迷路」をモチーフにしていて、自分が病の中に迷い込んだことを象徴的に表している。実はもっと大きい作品の一部で、全体像はこんな感じです。ジャケットは中央少し上の部分を拡大している。

Van Halenのジャケットの中でも異色のこのジャケット、「ロンドンの精神病院で書かれた」絵画をわざわざ選んだところに、Van Halenなりの「N.W.O.B.H.M.への回答」感を感じます。まぁ、ヘヴィとは言っても根本はいつものVan Halenであり、普段以上にエディがギターを弾きまくっている作品なんですが。ジャケットの印象も相まってダーク&ヘヴィな作品。

ちなみにこのアルバム、70年代、80年代のVan Halenのアルバムでもっとも売れなかったアルバム。RYMでは一番評価が高いんですけれどね。こうしたダーク&ヘヴィな音像はUSではあまり受けなかったことが分かります。

Rainbow

続いてRainbow。元チームメイトのディオが(後輩バンドである)Black Sabbathに加入し成功を収めているのを見たからなのか、リッチーもよりヘヴィメタリックな路線に変更。新ボーカリストのジョーリンターナーを迎えて「Difficult To Cure(1981)」をリリース。

彼らの曲では一番ヘヴィメタリックな感触のある「Spotlight Kids」も収録されています。ラジオ番組「ヘヴィメタルシンジゲート」のリスナーにはおなじみの曲ですね。

ギターと同じぐらいキーボードが出てくるのがやはりN.W.O.B.H.M.の感覚とは違いますが、ツーバスで疾走感があるこの曲はリッチーなりのN.W.O.B.H.M.への回答だった気がします。このアルバムは商業的にもUKでは成功し、1981年通年で見るとMotörheadのNo Sleep’Til Hammersmithに次いで売れた(年間通算48位)ハードロック系のアルバム。

Queen

最後がQueen。Queenは都度都度のトレンドを取り入れて音像を変化させていますが1981年時点のライブではかなりヘヴィメタルに寄っていました。1981年のライブ盤、「Rock In Montreal」を見てみるとかつてないほどメタリックなWe Will Rock Youでスタート。

この次の曲もけっこうヘヴィメタル的。当時UKを席巻していたN.W.O.B.H.M.的な感覚も取り入れていたことが分かります。なお、1981年にQueenは初のベストアルバムGreatest Hitsをリリース。そこに収録された新曲がデヴィッドボウイとの共作ディスコソング「Under Pressure」、あれはディスコというより彼らなりのニューウェーブであり、ニューウェーブ/ポストパンクとN.W.O.B.H.M.の両方を自分たちなりに解釈し、取り込んでいたことが分かります。このあたりの感覚は「当時のロックシーンで流行っている音像をいち早く取り入れてみせた」The Beatlesに近い。当時のQueenはそういうバンドだったのですね。

ちなみにこのライブではWe Will Rock Youを2回演奏していて、こちらはライブのオープニング。後で演奏するバージョンは通常の、もっとゆっくりしたバージョンです。

このように、ロンドンを中心としたUKシーンではポストパンク/ニューウェーブの一部としてのN.W.O.B.H.M.が引き続きトレンドであり、その勢いが他地域、他国にも波及しつつあった、というのが1981年という年だったと言えるでしょう。

次回からは1982年です。

ここから先は

メタル史 1980-2009年

1980年から2009年までの30年間のメタル史を時系列で追っていきます。各年10枚のアルバムを選び、計300枚でメタル史を俯瞰することを…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?