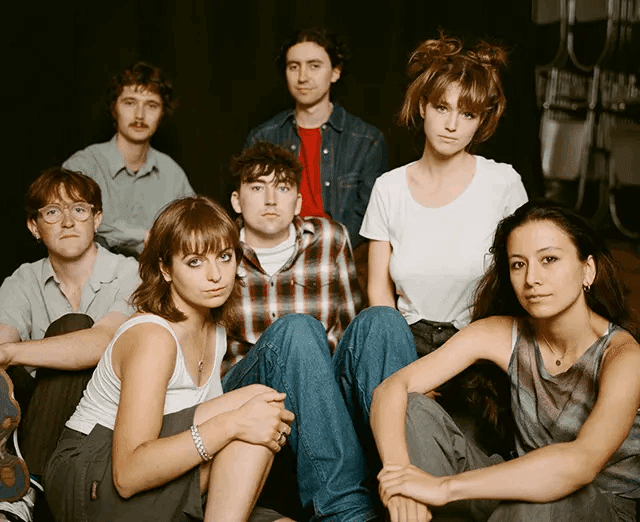

なんとなく「東京の空気感」にも近い:Black Country, New Road / Ants From Up There(2022、UK)

UKインディーズロック、サウスロンドンシーンと呼ばれるバンド群の中から現れたブラックカントリーニューロード。昨年のデビューに引き続いてセカンドアルバムをリリース。本作はより焦点が定まった内容になっていて、UKロックの伝統、それこそビートルズ、いや、キンクス的な「さまざまな音のレイヤーを重ねていく」手法がとられているが、なぜかJ-POP、日本のインディーズ的な音作りにも感じる。古くはboatであったりCeroであったりサニーデイサービスであったり くるり であったり、どこか日本のインディーズ寄りのロックシーンにも通じる音像やメロディ展開、音作りも感じさせる。なんとなく日本の都市の空気に合いそうな音楽。夜の街を歩きながら聞くBGMに相応しい空気感がある。

アルバムはセンスの良いイントロを経て”3分間のドラマ”「Chaos Space Marine」で幕を開ける。3分36秒のこの曲は目まぐるしく展開し、まるでビーチボーイズのグッドバイブレーションのような「実験的なのにポップ」を体現している。

そのままポップに進んでいくのかと思えば3曲目「Concorde」は6分、続く「Bread Song」も6分台とやや長尺の曲が並ぶ。だんだんと内省的な世界になっていき、4曲目は沈み込むような内省的な世界観。物思いにふけるような、自分の内奥を探索していくような音像が広がる。アルバムリリースの4日前にフロントマン(ギターボーカル)であったアイザック・ウッドがメンタルの問題で脱退するという発表もあり、そうした葛藤も封じ込められているのかもしれない。ただ、あくまでバンド(それも7人組の)なので、一人のSSW(が病んでいるときに作り上げた)作品のような漆黒の重さまではない。なんとなく深刻な陰影を感じさせるというだけだ。

サウスロンドンから出てきたバンド群、Dry Cleaning、Black Midi、Squidなどと共に一つのムーブメントとしてとらえられるバンドだが、昨年の時点では今一つまだ評価が定まらないというか「メンバー構成の面白さ、青春群像劇的な佇まい」が評価され、音源だけだと今一つ突き抜けるものがなかったようにも思う。それがセカンドとなる本作で大きく化けた印象。ダウナーなパートはひたすらダウナーに、潜っていくような深さがあるけれどそこから浮き上がっていく高揚する感覚のパートがしっかり用意されており聞いていて多様な感情が湧き上がってくる。全体としては都会的な音像なのだけれど、チェンバー(クラシックで使われるような楽器、非電化の楽器)を用いた音像でもあり田園的でもある。それが田舎っぽい(カントリー)ではなく、都会の中での郷愁的な感覚があるのが面白い。

バンド名の「ブラックカントリー」とはバーミンガムを中心とするUKの大工業地帯で、古くは炭鉱の町。だから「黒い田舎」なのだ。煤で黒ずんでいる。このバンドは現在はサウスロンドンと括られるが出身地はケンブリッジでロンドンではなく、いわゆる「ブラックカントリー」でもない。ただ、タイトルにあるのは「大工業地帯」という単語でありそこの「新しい道」。日本語で言えば「京浜工業地区の新道路」みたいな。湾岸線じゃねーか。いや「新道」ってそっちの意味じゃないんだろうけど。ただ、このセンスからしても少し懐古的でありつつ未来への希望も模索しているいいバンド名だと思う。本作はそのバンド名に相応しい音像を見出したというか、UK音楽の過去(と言っても実はUKってそんなに音楽が盛んな場所でもそもそもなかった、クラシック作曲者で著名な人ほとんどいないし。UKが音楽大国になったのは20世紀になってから)と現在、そしてかすかに見える未来を感じさせる音像。このオーケストラの使い方、UKジャズ的な音像を効果的に自分たちのフォーマットに取り入れて見せるセンスはジャンルこそ違え昨年のLittle Simzにも近い感覚がある。あそこまで洗練されていない、よりDIY的なたどたどしさはあるのだけれど、そうした「インディーズバンド的な音像」の中に非電化の楽器音、俗にいうチェンバーロック的な音をうまく取り入れている。重めの3,4曲目の後は短めの挟んで8曲目「The Place Where He Inserted the Blade」は7分、9曲目は9分、最終曲である「Basketball Shoes」は12分とだんだんドラマが長尺になっていく。一聴して分かりやすい曲は2曲目だけで、あとは感情の起伏がそのまま綴られていくような、物語を読み進めていくような音像が続く。それほど緻密に練り上げられたようにも思えない(素朴に音を重ねていっただけのように思う)けれど絶妙なバランスで緊迫感と集中力が維持されずっと聞けてしまうのは不思議。ジャズ的な「即興演奏」をそのままパッケージしたような音像かもしれない。

前の記事で「自作自演SSWの走りはビートルズ」と書いたが、厳密に言えばジャズがある。ジャズは40年代~50年代にかけて盛んで、自作自演というかモチーフとテーマを決めて即興演奏を行った。だからどんどんアルバムがリリースされていき、ペースも速い。1枚に数枚のアルバムを出すことが常で、それは「ライブアルバム」だからだ。即興演奏をそのまま録音してアルバムにした。そもそも昔(60年代前半まで)は多重録音技術もあまりなかったから一発録りだし、それほどスタジオで練り上げることもなかったと言える。だから「一つの曲としてかっちり決める」というよりは「演奏するたびに変わる(けれど、基本となるビートやメインのモチーフとなるメロディは決まっている)」という性質、偶然性がそのまま録音されている。このアルバムもそうした「ライブ感」がある。時代は一巡してそこに回帰していくのかもしれない。ライブに参加したような「バンドを身近に感じられる」良盤。辛口のRYMでも現時点で2022暫定一位。リリースからひと月も経たずレビュー投票数が13,000越えとRYM界隈ではかなり話題盤になっている様子。「語りたくなるアルバム」なのだろう。

アルバム全体をbandcampで聴ける。部屋に、ヘッドホンに流してみてほしい。

気に入った人向けの人力レコメンド

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?