連載:メタル史 1982年⑥Barón Rojo / Volumen Brutal

Barón Rojo、日本語の表記だと「バロン・ロッホ」と表記されることが多いこのバンド。スペインのバンドです。

80年代初頭、英語圏以外で、自国語で歌うヘヴィメタルバンドが存在したのはスペイン、フランス、日本です。スペインを代表するのがBarón Rojo。フランスはSortilège(ソルティラージュ)、日本だとLoudnessが代表的なバンド。ドイツはドイツ語ではなく英語でアルバムを制作し(Scorpions、Accept)、世界へ進出していきました。逆に言えば、スペイン、フランス、日本は自国語で活動できるほど国内に市場があったとも言えます。70年代、特異なプログレッシブロックシーンを国内に持っていたイタリアはなぜか自国語のメタルシーンは生まれず。

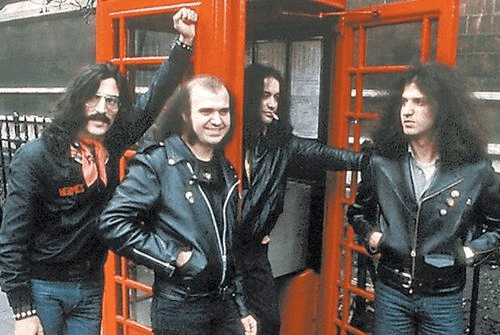

ルックスがかなり自然体

スペイン語(+ポルトガル語)圏は南米を含めると話者が多く、市場が大きいですからね。また、00年代以降のRock In Rioでのメタルアーティストの盛り上がりを見ていると、そもそも南米にはメタルが根付いていたのだと感じます。そうしたラテン語圏のメタルの先駆けとなったのが本バンドであり、代表作とされるのが本作。

バロン・ロッホのデビューは1981年(結成は1980年)。本作は2作目。バロン・ロッホとは直訳すると「赤い(ロッホ)伯爵(バロン)」。なんとなく宮崎駿の「紅の豚」を連想しますね。中心人物はカルロス・デ・カストロ(ギター兼ボーカル)とアルマンド・デ・カストロ(ギター)のカストロ兄弟。これもまた宮崎駿っぽい名前(笑)。カルロスがお兄さんで1954年生まれ、アルマンドは弟で1955年生まれ。この二人は1974年、10代の頃からCozと言うバンドで活動を開始し、Cozを脱退後にバロン・ロッホを結成。結成時25歳と26歳で、本作リリース時には27歳と28歳ですね。若手ながら10年に近いキャリアをこの時点で持っていたアーティスト。

なお、80年代初頭から活躍するスパニッシュメタルアーティストとしては他にObús(オバス)、Panzer(パンツァー)、Ángeles del Infierno(アンヘレス・デル・インフェルノ)などがいます。先述の通り、スペインの中でメタルシーンが存在していた。その中から国際的な成功を収めたのが本作。海外進出のための英語バージョンも作られ、UKのレディングフェスティバルにも出演することになります。スペイン国内で10万枚を売り上げ、南米では海賊版が横行しているので正式な枚数は不明なものの200万枚以上が流通したとされています。また、シングルカットされたStand Up(6曲目「Resistiré」の英語バージョン)がUKのチャートでヒットし(スペイン語版wikiによると1位を取ったらしいんだけど、、、英語版wikiには記載がないので眉唾。ただ、Kerrang!誌の表紙を飾ったのは事実の様子)、先述したレディングフェスを始め欧州のメタルフェスへの出場に繋がっていきます。

なお、本作の英語バージョンを作るにあたり、英訳にはIron Maidenのブルースディッキンソンがサポートしたという逸話も。最初の数作は日本盤も発表され、来日公演の計画もあったようです(なんでもスペイン語版wikiによれば1984年に武道館でライブ盤を作る計画だったらしい…予算が出ず頓挫とあるが、いくらなんでも武道館でやっても席が埋まらなかったと思う)。

本作のプロデューサーはバンド自身と通称チャパことヴィセント・ロメロ。ロメロはこの時代のスペインを代表するロック系のプロデューサー、ラジオアナウンサーで、自分のレーベル「チャパディスク」を持っていました。本作もスペインではチャパディスクからのリリース。また、UK進出を狙ってかイアン・ギランが所有するロンドンのキングスウェイ・スタジオで録音されました。今回聴くのはスペイン語版です。基本的に、自国語版と英語版があるアルバムは自国語版の方が好きです。LoudnessのDISILLUSION 〜撃剣霊化〜然り、SortilègeのMétamorphose然り。

日本発売されたのは英語バージョンだったよう

邦題「炎の貴族」で、帯には伊藤政則氏のコメントが

この当時、世界進出には英語版を出すのもセオリーだったようで、非英語圏のメタルが非英語のママで世界中(自国語圏以外)でヒットを飛ばすのはだいぶ先、1990年代、ドイツのRAMMSTEIN登場まで待たなければなりません。たぶん、RAMMSTEINの次が2010年代に出てきた日本のBabymetalで、その二組しかまだいないのでは(日本のX Japan、Dir En Greyもグローバルなメタル界で一定の評価はされているけれどヘッドライナークラスまではいかない)。あとは、2020年代に出てきたインドのBloodywoodとモンゴルのThe HUがどこまで行けるか。個人的には非英語のメタルは響きが独特で好きなんですよね。そうした「非英語圏メタル」の最初期の金字塔たる作品が本作。

※はじめて当連載に来ていただいた方は序文からどうぞ。

ここから先は

メタル史 1980-2009年

1980年から2009年までの30年間のメタル史を時系列で追っていきます。各年10枚のアルバムを選び、計300枚でメタル史を俯瞰することを…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?