ディズニーランドとジャック・ケルアック-4/5

●ケルアックが住んでいた、という事実こそ

現在、この家はライター・イン・レジデンスと呼ばれる「作家のための滞在制作型の施設」として活用されている。運営主体はオーランドの有志がつくった NPO で、無報酬のスタッフが正業の傍らボランティアで働いている。

私がケルアック・ハウスを訪ねたのは2013年5月の下旬だった。この家に関する日本語の資料は一切なく、ネットで下調べした上でNPOと連絡をとった。

インターステート・ハイウェイ4号線が背骨のように南北方向を貫くオーランド。道幅の広い幹線道路が縦横無尽に張りめぐらされたこの街は、都市全体が郊外の様相を呈している。ほんとうにちっぽけなダウンタウンを例外として、街のすべてがロードサイド仕様だ。車がビュンビュン走るだけの風景。歩いている人間をまったく見かけない。一週間の滞在中、歩いている人物はたった二人しか見かけなかった(しかもそのうち一人はホームレス)。究極と言ってもよい自動車社会である。

外食店とモーテル、ガソリンスタンドばかりで目を惹くものはなにもない。街で最も目立つ建物がNBAオーランド・マジックの本拠地、アムウェイ・センターという、およそ文化の香り高い土地とは言いがたい光景が広がっていた。

肝心のケルアック・ハウスは、幹線道路からはずれたウインターパークという住宅街の一角に建っていた。木造平屋建て。白いペンキ塗りの外壁から質素な印象を受けた。典型的なフロリダの家屋である。英語で”Florida Cracker House” (Cracker=米国南部の貧乏白人、の意。侮蔑語)と俗称されるこの家を、ケルアックと母親は40ドル近い家賃で借りていた。入居当時、まだ『路上』は出版されておらず、母子の収入は二人合わせて200ドルに満たなかった。

写真を撮りながら周囲を歩いていると、スカイブルーのドアが突然開いた。出てきたのはサングラスを掛けた若い金髪の女性。レジデンス・ライターのモニカ・ウェンデル(Monica Wendel)だった。早速中に入れてもらう。

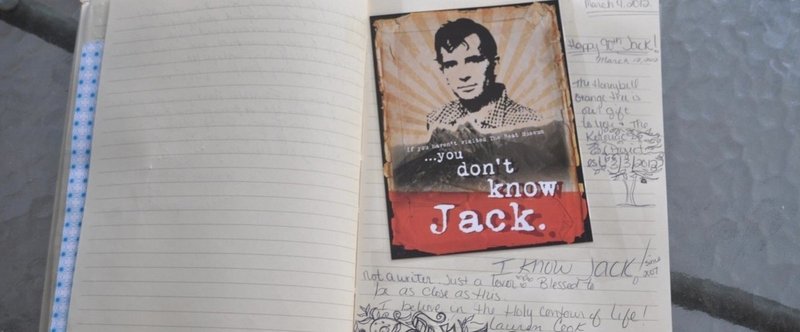

内部はおよそ記念館らしくなかった。というのも、ケルアックの遺品はタイプライターしかなかったからだ。書斎に置かれた机や椅子はケルアックが愛用していたものではなく、彼の蔵書の類もない。じつはこの家で書き上げられた『ダルマ・バムズ』の生原稿もケルアック・ハウスの運営委員会が所有してはいるのだが、利便性や公益性を考えて地元のローリンズ・カレッジに保管と展示を委託しているという。ここは博物館的な場所ではなく、創作に特化した空間なのだ。

書斎や奥まった一室にしつらえられた展示コーナーに、ケルアックの写真が数枚飾られている。これはオーランド在住のカメラマン、フレッド・ドゥウッィト(Fred DeWit)が『タイム』誌からの依頼で1958年1月に撮影したもの。未発表のままタイム社の倉庫に眠っていたのを、同じくオーランド在住のジャーナリスト、ボブ・キーリング(Bob Kealing)が発掘したのだ。フロリダ時代のケルアックの写真はそれまで一枚きりしか知られておらず、大変な発見だった。そんな訳で、この家はケルアックのオーランド時代を物語る貴重な資料を一式管理しているわけだ。

しかしこの家の何よりの自慢は、実際にケルアックが住んでいた、という歴史的な事実である。

そんなケルアック・ハウスだが、ここにやってくるレジデンス・ライターたちはケルアックの無軌道な生き方を追体験したいわけではない。彼らはビートニクスとは立ち位置がちがうのだ。

レジデンス・ライターの多くは全米各地、人によっては世界各地のレジデンス施設を数ヶ月単位で渡り歩いている。行く先々で新たな風景と環境に出会い、見知らぬ人々と切り結ぶ。そしてまた新たな土地へと旅立っていく。こうして距離を超え、レジデンスライター同士のネットワークが出来上がっていく。「旅ガラスのようなライフスタイル」という点ではケルアックと幾分似ているかもしれない。

しかし大きな相違点もある。ケルアックが地元のコミュニティーとまったく接点を持たなかったのに対し、この家にやって来た書き手たちはローカルな詩人や作家、本好きな人たちと積極的に交流を図っているのだ。多くの場合、それは講演会やワークショップという形を取るが、アメリカ人らしいクレイジーなパーティーへの参加、というケースもありうる。いづれにせよ、町の人々への敬意とNPOメンバーへの感謝の心は忘れていない。この違いは、彼らの多くがケルアックのフォロワーではなく、純粋に自分の創作に打ち込みたいと考えているからこそ生まれてくるのだろう。ケルアックの気配にインスピレーションを受け励みにする。それが若手作家たちの望みだ。

一方、ケルアックがこの土地に来たのは家族がいたからであった。したがって1964年9月に姉キャロラインが亡くなると、フロリダを離れるのである。そして家族のルーツを調べるためフランスへ、生まれ故郷のマサチューセッツへと旅立っていったのだ。

ケルアックにとって本当に関心があったのは、放浪の暮らしでも東洋思想でもなく、家族や自分自身のことだったのかもしれない。

#ケルアック #旅 #ビートニクス #文学 #ノンフィクション

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?