現代文学における《自閉症》の傾向②――山下澄人、滝口悠生、あるいは保坂和志

現代文学において《自閉症》傾向が描かれている例として、前回記事では、今村夏子「こちらあみ子」、村田沙耶香『コンビニ人間』を挙げたが、現代文学における《自閉症》は、別の方向性でもあらわれる。それは、自閉症的な視点でもって世界を描く、という方向性である。

例えば、山下澄人「果樹園」という作品は、「明日、徹と名付けられる男の子が美智子という女から生まれた」という不思議な一節から始まる。文頭の「明日」と文末の「生まれた」で時制が一致していないのが不思議だ。山下氏の作品ではしばしば、このように時制が歪められるのだが、そんな山下氏の試みに似た試みは、同時代の他の作家にも見出せる。

滝口悠生『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』という作品には、次のような場面がある。

房子がもうアメリカで死んでいて、この文字としみだけが残っているのだったらどうしよう、と思い、そう思うあたりでそれを思っていたのがいつのことだったのか、私の記憶が怪しくなる。十月に届いたはずの手紙を、あの東北の田んぼのなかで読んでいる気がしてくる。準を追って考えればそんなはずはないことがわかるのだが、順を追わずに考えるとそうだったとしか思えなくて、順番の方が間違っているのかもしれない気がしてくる。

引用部において語り手の「私」は、きれぎれになった記憶を断片的に語っている。このような、まとまりのない記憶の流れを忠実に再現した語りによって、滝口氏の作品もまた、山下氏に似た時制のゆらぎが起こってくる。

山下作品における時制の不一致や滝口作品における記憶の断片化。両作品とも、作中人物に自閉症傾向が認められるとは言えない。しかし、それでも、《作品それ自体》に自閉症傾向を指摘することはできるだろう。

例えば、自閉症当事者の東田直樹氏は、「みんなの記憶は、たぶん線のように続いています。けれども、僕の記憶は点の集まりで、僕はいつもその点を拾い集めながら、記憶をたどっているのです」と述べる(『自閉症の僕が跳びはねる理由』)。あるいは、哲学者の國分功一郎氏は、過去の自分と現在の自分が連続しない「自閉症的」なありかたについて、「自己というものが存在できなくなる」「いわゆる直線の流れる時間が存在しなくなる」と指摘する(『〈自閉症学〉のすすめ』)。

山下氏や滝口氏をはじめ、おもに二〇一〇年代の一部の小説家に共通する特徴として、時制・主体・記憶などのゆらぎが指摘できるが、それらの特徴は自閉症的なありかたとして捉え直すことができる。自閉症傾向の人物が登場していなくとも、作品世界それ自体が自閉症的なありかたを体現するかのように展開されている、ということだ。

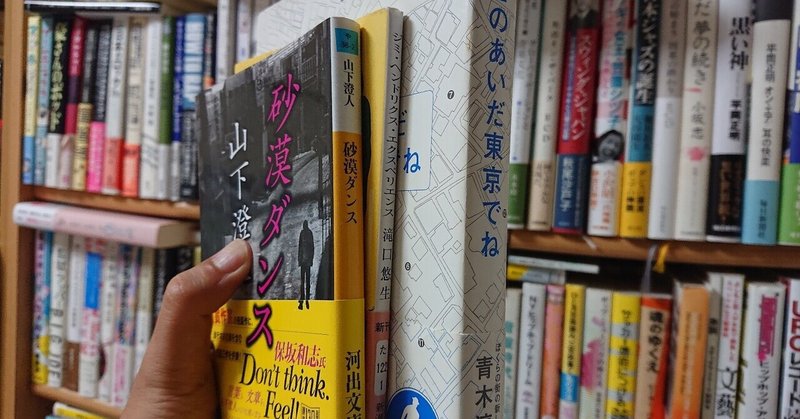

ちなみに、「果樹園」が収録された『沙漠ダンス』の文庫版解説は、小説家の保坂和志氏が書いている。山下氏も滝口氏も、保坂氏に称揚されたり、もしくは影響を受けたりした一群である。ここに、柴崎友香氏や岡田利規氏、青木淳悟氏などを並べてもいいだろう。保坂氏は『沙漠ダンス』について、「山下さんの小説は場面がしょっちゅう飛ぶ。(中略)時間も空間もメチャクチャ、よく言えば思いのままだ」と指摘し、その点を絶賛する。つまり、保坂氏はここで、言うなれば『沙漠ダンス』の自閉症的なありかたを評価しているとも捉えられる。

このような小説観は、保坂氏に一貫していると言える。とくに、取るに足らないような微細な記憶を語りつつ、その記憶から導かれるように時間や場所を越えて進んでいくありかたは、保坂氏において特徴的である。保坂のこのような考えは、次のような一節にも見出せる。

だいたい自分自身の人生の記憶がそういうものではないか。年表のように時系列に書き並べてみてもそれよりずっと多くのことを憶えているというか、全然そういうものではない。

そんな風に並んでいるわけではなくて、たとえば二十年のつきあいのある友人だったら、その友達一人が頭の中に登場するだけで奥に向かってどんどん厚みを増していくというようなそういうものが人生の記憶で、小説を書いているときにそれを把握しているあり方もそれに近い。(『小説の自由』)

滝口悠生氏などは、そのような保坂の小説のありかたから影響を色濃く受けたひとりと言えるだろう。滝口氏による短編「かまち」に登場する伊澤さんという人物の語る話は、「時系列や因果関係が破綻してい」る一方で、「細密に言及された風景や彼女自身の知覚した一瞬の音や光といった断片」が「印象的」だと語り手に評される。伊澤さんの記憶を語るうえで時系列が重視されない話が、保坂氏的なありかたに重なる。そしてそれは、慌ただしい一日を終えた夜などに「その日にインプットされたおびただしい数の視覚記憶が、スナップショットのように次々とランダムに再生されはじめる」と書く、自閉症当事者の綾屋のありかたにも重なる(『発達障害当事者研究』)。

興味深いのは、哲学者の樫村晴香氏がかつて、保坂氏の作品に対して、まさに自閉症的傾向を指摘していたことだ。

そう、保坂さんと私は、丁度全く反対の場所から、いくぶんかずつ自閉症の要素を分け合っていると思う。(中略)その細部、身体的所作の細部は、普通の人には無意味な微細な点も、常に観測され、匂いをかがれ、記述される。それは他の作家に真似できない。しかしあなたの作品は、微妙に他人の視線、特に危険な異物の視線を避ける、自閉症児的なところがある。悪意ある視線を避けている。(「《対談》自閉症・言語・存在」『現代思想』1997.11)

対談における樫村氏の指摘は多岐に渡るうえ、自閉症をめぐる言説としてはやや古い。しかし、引用部の指摘はたしかに、「ノイズや小さな変形を過学習してしまい、他者を志向的に捉える内部モデルをうまく構築することができな」(小嶋秀樹)い自閉症者のありかたになぞらえることができる。加えて言えば、保坂がしばしば言う「メタレベルのなさ」――意味としてまとめあげられる以前の「物事の純粋な部分」(『小説の自由』)を捉えようとする態度は、まさに自閉症者の知覚のありかたに類似的である。綾屋氏は「視覚にせよ、聴覚にせよ、情報ははじめ、何を表しているのかわからない単なる強い刺激として入ってくる」(『発達障害当事者研究』)と、意味にまとめあげられる以前の鮮烈な景色を活写している。

本稿の立場からすると、保坂氏の試みは――図らずもと言うべきか――自閉症的な知覚を用いて世界を描くことだった、ということになる。2000年代後半から2010年代の文芸シーンにおいて、そんな保坂氏の存在感は大きかった。だとすれば、そのような作品世界が多く書かれるようになった2010年代の文芸シーンとは、自閉症的な世界が広がっていたと捉え直すことができる。それは多様性を言い募る言説以上に、アナーキーなまでの多様性の体現そのものだったと言える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?