ようかいしりとり しようかい

息子の夏休みの宿題のひとつに「親子読書」ってのがある。親子で本を一冊選び、お互いの感想を出しあって楽しみ、それをまとめてプリントに書くものだ。プリントの書かれ方が親に向けたものだったので、宿題と一緒になってはいたけれど、宿題ではないのかもしれない。

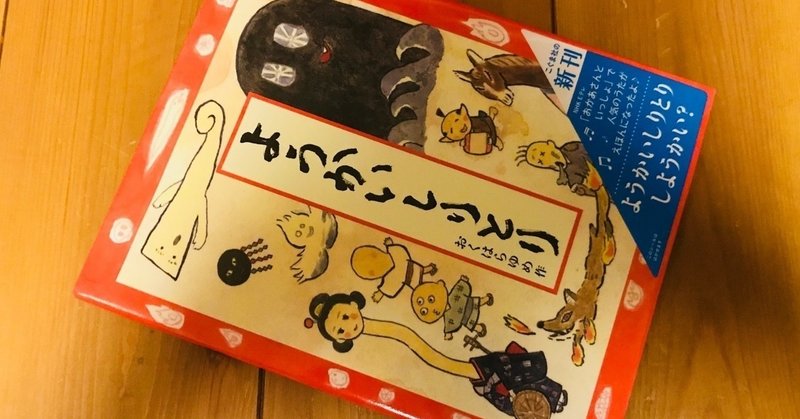

夏休みの頭に息子が図書館で借りてきた本でめぼしいものは、読書感想文用に息子が選んでしまったので、通りがかった本屋で絵本を物色し、選んだのが「ようかいしりとり」。

「ようかいしりとり」は2、3年前の「おかあさんといっしょ」で流れていた歌で、ようかいはかせと妖怪(ろくろっくびと座敷わらし)が妖怪の名前でしりとりをする歌。自分もゲゲゲの鬼太郎を読んで育った身なので、登場する妖怪をみるだけで懐かしく、息子と一緒によく歌っていた。

歌のだいすけお兄さんが辞めたタイミングで流れることもなくなり、息子もおかあさんといっしょを見なくなったので、聴くことも歌うこともなくなったが、最近Apple Musicで聴けることに気がつき、息子用のプレイリストに追加したところだった。

購入した絵本は、その歌の絵本版。絵は原曲の作詞とイラストを担当したおくはらゆみさんが担当しているらしい。

この絵本を購入したのは、歌が懐かしかったからではなく、登場する妖怪の簡単な解説が追記されていることがAmazonのレビューを読んで知ったことが大きい。それぞれの妖怪がもつ背景みたいなものを話したくなったからだ。

Wikipediaで「妖怪」を調べると、こんな解説がされている。

日本の民間伝承における非日常的・非科学的な存在の総称---妖怪は日本古来のアニミズムや八百万の神の思想と人間の日常生活や自然界の摂理にも深く根ざしており、その思想が森羅万象に神の存在を見出す一方で、否定的に把握された存在や現象は妖怪になりうるという表裏一体の関係がなされてきた。- Wikipedia - 妖怪

今はもうないのかもしれないが、自分が子供の頃に、親から「川に近づくと河童が出るよ」とか、「暗い場所を一人で歩くとおばけが出るよ」と言われて怖がった時期は実際にあった。

また、エンタメとしてのゲゲゲの鬼太郎を見て興味を持ち妖怪の本(たぶんこのへん)とかに書かれている妖怪達の情報を読んでいると、なんとなく現実に存在しているのかもしれないと思わせるリアリティを当時の自分は感じていたし、その不可思議さがとても好きだった。

今思えば、妖怪の全ては現実に起きた「人が理解できない」事象を元に生まれているわけで、子供であった自分がそこにリアリティを感じるのは当然といえば当然だ。

まあ、そんな怖さなり面白さなりをちょっとでも共有したかったわけだ。

結果としては、いくつかの妖怪を怖がり、妖怪の解説そのものにも関心を持ってくれたようで、上出来だと思う。

そのあと、風呂に入って2人で久々にようかいしりとりを歌い続けた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?