コロナに負けない! 成長するタグ化読書術!

コロナ大変なことになってきました。

私の住むジャカルタも緊急宣言が出ました。

しかし、ピンチはチャンス!こんなときはコロナに負けずに皆さんで本を読みましょう。ということで、今日は本の読み方について書いてみたいと思います。

皆さん趣味はありますか?

今まで趣味について聞かれると答えに困る自分がいたのですが、唯一胸を張って趣味だと言えるのが読書です。

大学生の時は1年間に100冊以上は読み、インドネシアに来てからも毎年80冊から90冊定期的に読んでいます。

恐らくほとんどの内容は忘却されていますが今の自分の血となり骨となり今をかたどってるのは間違いなく読書だと思っています。

特に事業が苦しいときは、半分、精神安定剤のように現実逃避気味に本を貪っていました。あーでもないこーでもないと自問自答していました。

また、会社は社長の器量以上に会社は成長しないと良く言います。

トヨタの5WHYじゃないですが事業で起きたことは全て自分に帰結します。

24時間365日、「俺の敵はだいたい俺」状態です。

良い習慣を作り継続的に自己成長をする。

読書はその中でもすごく効率的な自己成長方法だと感じています。

なので、本の読み方についてはかなりの拘りがありますし、過去10年間、常に試行錯誤してきました。(今も模索中です)

読書の仕方は十人十色

ちなみに、読書は情報取得の1つに過ぎません。

キューバの英雄チェ・ゲバラは、大変な読書好きだったようです。

一方で、吉田松陰は20代以降は座学による勉強をほとんどせず、見識ある人に直接会ってフットワーク軽く歩いて学ぶことを実践していたようです。

ショーペンハウエルはその名も「読書について」で徹頭徹尾、読書はやり方によっては「バカ」になる危険性があると、読書の功罪における「罪」について書いています。

学び方は十人十色です。

読書だけでなく、映画、人と話す、インターネット、オンライン教育、などなど自分に合った学習方法を見つけることが大事なようです。

最強の読書術

それでは、私の読書術をご紹介します。

数ある読書術の1つとして参考にしていただければ幸いです。

2つお話します。

1. 読書のプロセス (← ここはサクッとお伝えします。)

2. 読書のポイント (← ここを重点的にお伝えします。)

読書の4つのプロセス

プロセスは以下の4つです。

読書の4つのプロセス

1.読む (ハイライトを探す作業)

↓

2.メモる(音声入力で喋る)

↓

3.タグる(5つのタグで情報を分類) ←ここがポイント

↓

4.エバる(Evernoteへコピペ)

ここでは、深く考えずに読んで、メモって、タグ付けして、エバーノートに保存する。と思って下さい。詳細は5つのポイントで説明します。

読書の5つのポイント

ポイントは以下の5つです。

読書の5つのポイント

1. 本は記憶せずに記録すべし

2. 本は絶対にKindleで読むべし

3. 最初の読書はハイライトを探す作業べし

4. Amazonのハイライト管理ポータルサイトを活用すべし

5. メモは5つ▲●◉◆★でタグ付けすべし (←ここを重点的にお伝えします)

説明します。

1. 本は記憶せずに記録すべし

これは良く言われることです。 記録せずに記憶せよと。 いろいろな要因はありますが、

・ 一番は頭の中で記憶すること自体の価値低下していること

・あとは、情報の鮮度がより大事になった

だと思っています。

インターネットそしてスマートフォンの普及によって自分の頭の中で記憶していることの価値が著しく低下しています。それよりは CPUを鍛え、ハードディスクは常に空のままにして新しい情報鮮度の高い情報を吸収できる状態にしておくことが今の時代求められているように感じます。

したがって常日頃多くの情報に触れ、取捨選択し一部の情報を外部ハードディスクに記録する。そういった情報収集や情報管理の仕方が良いのではと思います。

兎にも角にも

記憶 < 記録 です。

特に今は、スマートフォンや、音声認識などで記録コストが圧倒的に下がっているので、記録したもん勝ちなのです。 メモしまくりましょう。

2. 本は絶対にKindleで読むべし

これだけは声を大にして伝えたいです。

紙の本は今すぐに読むのを止めて下さい。

今、僕はもはや紙の本で読書が出来ない体になってしまいました。

理由は

・記録しずらい

・検索できない

正確に言うと紙の本は、アクセスコストが圧倒的に高いです。外部データ化出来る情報は出来る限り外部データ化し、いつでも、どこでもアクセス出来るようになるだけで、情報の価値は一気に上がります。 兎にも角にも、記憶よりも記録なのです。

読書がデジタル化され、外部データ化出来るにも関わらず、紙の本で読むことはかなり勿体ないと思っています。

人に直接会って得た情報はもちろん復習、検索することもできません。

ただ読書の一つのメリットとして読み返し、検索が可能です。 読書がデジタル化された今はそれがさらに簡単に出来るようになりました。

勿論、ただこれは読書中ではなくて読書の後の話です。紙の本でしか頭に入らないという人は、ある程度意識をしてKindle を使って読書になれることがまずは大事です。

実は、こんな僕もかつては紙大好き人間でした。(今でも紙大好きです)

僕は7年前にインドネシアに移住してから、半強制的にキンドルでしか読みたい本が読めない状況にあり、泣く泣くキンドルで読んでました。

3. 最初の読書はハイライトを探すべし

※ キンドルは上記のように気になった文章にハイライトが出来ます。

僕はそもそも読書が早い人ではありません。いわゆる速読的なことは出来ないと思ってます。読書そのものがすごく好きなので読みながら深く考えたり調べたりすることもあるくらい本にもよりますが長く時間をかけることもあります。

ただ全ての情報に自分に必要な価値のある情報があるとは限らないので読書とはハイライトを探す作業だと思っています。 ハイライトをしたらメモるハイライトをしたらメモるの繰り返しです。

※ ちなみに小説とかでもガンガン、ハイライトしてメモをします。

ちなみに僕はメモるときに音声認識を使うので、ハイライトして喋る。を繰り返してます。

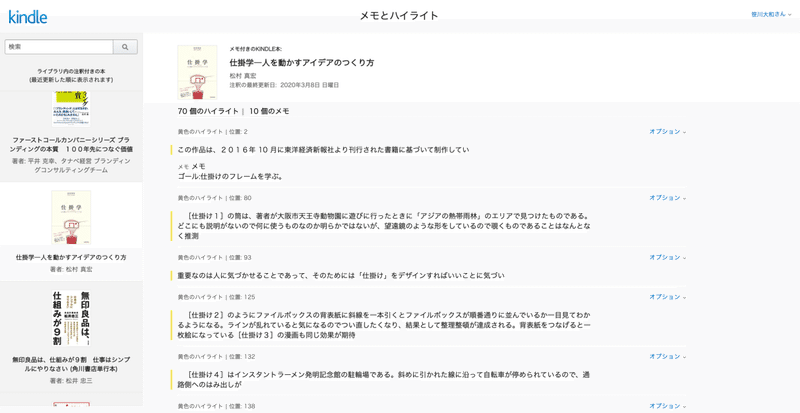

4. Amazonのハイライト管理ポータルサイトを活用すべし

皆さん、Amazonのメモ・ハイライトポータルサイト利用してますか?

すみません、僕もこれ正確なサービス名がわからないのですがURLはこちらです。

Amazonのメモ・ハイライトポータルサイト

https://read.amazon.co.jp/notebook

これ何がすごいかって、Kindleで読んだ全ての本のハイライトとメモが記録されているスグレモノなのです。

素晴らしいサービスなのに、あまり知られてないんですよね。 Amazonも恐らくクラウドリーディングサービスGoodreadsを買収してしまった事情柄、あまり注力していないのかもしれません。

このAmazonのメモ・ハイライトポータルサイト(正確な名前がわからないのでこう呼びますw) ですが、僕はずっとUSのサービスを使っていたのですが、気づいたら日本版も出来ていました。

読書が終わったら、このメモ・ハイライトポータルサイトにアクセスしてメモと自分で引いたハイライトを全てコピーして、エバーノートにコピペして終わりです。 サイトにアクセスして、コピペするだけなの3分も掛からずに全てスマートフォンで出来てしまいます。

これで、記憶せずに記録してからの記録外部ハードディスク化の爆誕です。

5. メモは5つ▲●◉◆★でタグ付けすべし

1から4は、まぁまぁ良くある読書術だと思うのですが、5が肝です。 5が肝なのに、1から4が長くなってしまいましたw

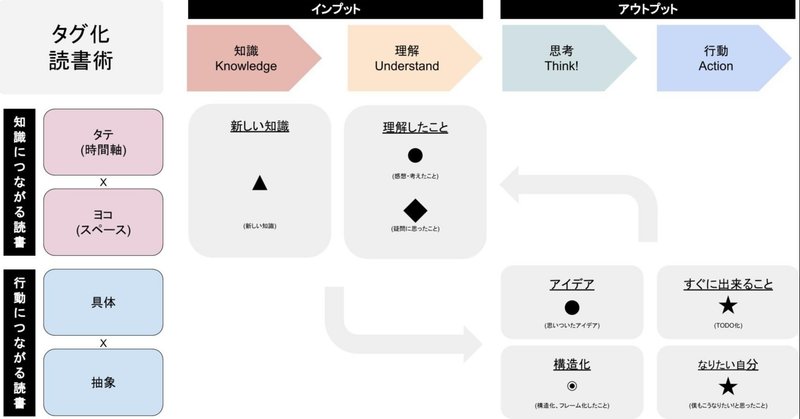

今回の肝である読書術を図解したのが下の画像です。

このメモの際のタグ化のフレームワークがこの読書術の肝になります。

サクッと参ります!

まず、読書には4段階あるとさせて下さい。

良くある下記みたいなやつでして、

心理学者ウイリアム・ジェイムズは言った。

心が変われば行動が変わる。

行動が変われば習慣が変わる。

習慣が変われば人格が変わる。

人格が変われば運命が変わる。

読書も同じで

読書4段階

知識が増えれば、理解が深まり、思考が増えて、行動が変わる。

と思っています。

そして、インプットを高めるためには下記のようなタテ×ヨコ×知識×理解の無限ループが大切です。

タテ、ヨコ思考に関しては立命館アジア太平洋大学学長である出口さんがいつも仰っていますので参考記事を載せます。

簡単にいうと、タテは時間軸(歴史など)、ヨコはスペース(他国など)。今のコロナのケースで例えるとわかりやすいと思いますが、タテは黒死病、スペイン風邪など。ヨコは中国、イタリアなどです。

タテとヨコの新しい知識を知ることで、理解が深まります。 また、理解が深まることで、疑問が増え、新しいタテとヨコの知識が増えます。これがタテ×ヨコ×知識×理解の無限ループです。

次にメモの分類です。

ずばり、メモを5つにざっくり分けちゃいましょう。

1. 新しく得た情報 (→▲でメモる)

2. 感想・思ったこと(→●でメモる)

3. 疑問に思ったこと(→◆でメモる)

4. 抽象化・構造化など考えたこと (→◉でメモる)

5. 出来ること(→★でメモる)

読書通じて得ることの出来る情報は5つしかないと思って下さい。

そして何よりも大事なのは、メモをする際に常にどのタグの情報なのかを頭で考えることです。

※ 私は全てのメモをこの▲●◆◉★で分類してメモっています。ちなみに一次情報は①、二次情報は② と付け加えてます。

この5つの情報は有機的に繋がっており、読書を通じて下記のようなサイクルが生まれます。

読書のサイクル

▲新しい知識 → ●感想 → ◆疑問 → ◉抽象化 → ★出来ること

そして良い読書とはタグの数(▲●◆◉★)が多い読書と言えます。

1つ1つ説明します!

僕の座右の書である孫正義さんの「起業のカリスマ」を使って説明させて下さい。

※ちなみにこの本、あまり知られてないですが孫さんウォッチャーである僕が一番オススメする孫さん本です。本当にオススメです。ただ、凄すぎて全く参考になりませんw もはやフィクションですw

1. 新しく得た情報 (→▲でメモる)

優美との結婚

孫正義は、一九七八(昭和五十三)年九月二十三日の正午を過ぎたころ、バークレーの高台にある宇宙科学研究所を訪れた。モーザー教授に訊いた。

▲ 孫さんは22歳のときに優美さんと結婚

こんな感じでメモを取ります。個人的にはタイピングせずに音声入力でメモしてます。もしくはタイピングしなくても、文章をそのままコピペするだけでもOK。

2. 感想・思ったこと(→●でメモる)

ちなみに孫さんのプロポーズは下記です。

孫は数日後、ガールフレンドである優美に言った。「おまえ、そのうち親からの仕送りを断われ」「えっ!」優美は、またなにを言い出すのかといった顔をしている。孫はつづけた。「おれも近々断わるつもりでいる」「どういうことなの」「おれがおまえを食わせるんだ。おまえはおれと結婚するんだ。そのうち籍は正式に入れる」あまりにも唐突で、有無を言わせぬ孫らしいプロポーズだった。

● いかにも孫さんらしいw

しかしそんな男らしいプロポーズであったにも関わらず、孫さんは結婚式に遅刻していますw

孫は、必死に頼みこんだ。「今日ここで結婚式をあげるアポイントを入れていたんだが、遅れてしまった。結婚できないと困るから、裁判官にお願いしてほしい」

● 孫さんは結婚式に遅刻するくらい事業に集中している

ちなみに、、、

〈どうして、おれはこうなってしまうんだ〉情けない気持ちを押し殺しながら、ふたたびポルシェ914を裁判所めがけてぶっ飛ばした。一度ばかりでなく二度までも孫に裏切られ裁判所に待たされつづけた優美に、土下座せんばかりに謝った。「すまない。本当にすまない!」

● 2回も遅刻w

2回も遅れてますw

ここから先はフィクションだと思っていますがw

ガードマンに詰め寄った。「おれを助けてくれ」「なんだい、いったい」孫は、事情を話して頼んだ。「おれたちの結婚の証人になってくれ」ガードマンは、裁判所に響き渡るほどの声で笑い転げた。

結婚証人を忘れて、ガードマンが証人になったようですw

3. 疑問に思ったこと(→◆でメモる)

もはや、疑問だらけですがw 少し真面目なやつを。

「日本ソフトバンク」

名乗りをあげる孫は、一九八一年九月、日本総合研究所のセミナーで知り合った明賀義輝と高橋義人がつくった経営総合研究所とともに、五〇パーセントずつ出資して会社を設立した。その名もユニソン・ワールドから「日本ソフトバンク」と変えた。

▲孫さんはセミナーで出会った人と共同創業している

◆ なぜ孫さんはこのような資本政策にしたのだろう?

●多くの起業家が資本政策を誤る

4. 抽象化・構造化など考えたこと (→◉でメモる)

4はなかったのでスキップさせて下さいw

深く考えて、転用、抽象化、構造化する内容ですが、これは★(出来ること)にもなりやすいので★としてメモることもあります。

5. 出来ること(→★でメモる)

何日か考え抜いたすえに、やっと一つ考えつく。そんな日がつづいた。一年に三六五ものアイデアを出すという目標は、二ヵ月にして果たせる見こみがなくなった。さすがに気分が暗くなった。

★俺も毎日ビジネスアイデアを考える

このように読書をしながらハイライト&メモをしまくって、エバーノートにコピペします。

例えば、最近読んだばかりの「岩田さん」はこんな感じです。

これはAmazonのメモ・ハイライトポータルサイトでハイライトもメモも全てコピペして、メモの部分だけ見やすく上にもってきているだけです。全てスマフォで出来ます。

こんな風にエバーノートに年別に読書メモをまとめてます。

気づいたら長くなりました。

そして読み返したらフィクション過ぎて孫さんの箇所しか頭に残らないw

読書術まとめ

長くなったので、まとめます。

読書の4つのプロセス

1.読む (ハイライトを探す作業)

↓

2.メモる(音声入力で喋る)

↓

3.タグる(5つのタグで情報を分類) ←ここがポイント

↓

4.エバる(Evernoteへコピペ)

読書の5つのポイント

1. 本は記憶せずに記録すべし

2. 本は絶対にKindleで読むべし

3. 最初の読書はハイライトを探す作業べし

4. Amazonのハイライト管理ポータルサイトを活用すべし

5. メモは5つ▲●◉◆★でタグ付けすべし

読書メモの5つのタグ化

1. 新しく得た情報 (→▲でメモる)

2. 感想・思ったこと(→●でメモる)

3. 疑問に思ったこと(→◆でメモる)

4. 抽象化・構造化など考えたこと (→◉でメモる)

5. 出来ること(→★でメモる)

良い読書のサイクル

▲新しい知識 → ●感想 → ◆疑問 → ◉抽象化 → ★出来ること

読書のこと、読書術に関してはまだまだいくらでも語れるのでまた継続して書いてみたいと思います。

また、読書好きな人が好きなので、語りたいです。ご連絡くれると嬉しいです。

Facebook

https://web.facebook.com/yamatosasagawa

Twitter

https://twitter.com/Yamato0010

(おまけ) 孫さん、闘病生活中に4000冊!

孫さんは26歳のときに慢性肝炎は当時不治の病と言われ、決定的な治療法がない慢性肝炎で入院していました。 三年半の闘病生活中に約4000冊の本を読み、この時期に孫の二乗の法則も編み出したようです。

病室に置ききれないほどの経営書や歴史書、戦略書といったあらゆるジャンルを並行して乱読しまくり、闘病中に読んだ本の数は、およそ四〇〇〇冊にもおよんだ。それまで、突っ走るばかりで、じっくりと自社の財務諸表に目を通す暇さえなかった。〈神が与えたもうたいい休息なのだ。この際、じっくりと財務諸表も見て、会社全体の経理面をじっくり研究し、二十一世紀の闘いに備えよう〉

僕もコロナに負けずに知識を蓄え準備します!

Enjoy Reading!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?