ゲームの新自由主義:なぜモダン操作が実装されたのか

時流に逆行するような内容なので、あんまり受け入れられないと思う。

※モダン操作はいい例の一つとして取り上げただけで、格ゲーの話題はほとんどありません。すいません。

※経済・政策の新自由主義とは全く意味が異なります。私が勝手にゲームの新自由主義って言ってるだけです。

◯要点

ゲームにおける「自由」というものは手放しに良いもの・理想とするもののように思われるが、その内容や過程と結果、目的なんかも考慮に入れたうえで考えていかなければならない。

私自身も、もちろん「ゲームは自由に遊ぶ」のが良いことだと思っている。

ただ問題となるのは、「自由とはいったいどういうことか」「自由に遊べるためには何が必要か」「何が楽しいのか」ということである。

自由放任の混沌こそが自由なのか?

自由のために制限や強制は必要か?

どういう状態に人は楽しみを感じるのか?

それらについての、老害ゲーマー的な価値観からの考察。

意図して、「できる」ではなく「できるようになる」、「楽しむ」ではなく「楽しめるようになる」というような表現を用いています。

そのあたりも注意して読んでいただければ、幸いです。

◯モダン操作

格ゲーをやらない私でも知っているぐらい話題になった、ストリートファイターのモダン操作。簡単に必殺技が出せるらしい。

問:なぜモダン操作が実装されたのか?

「初心者のハードルを下げるため」と答える人が多いだろう。

問いが曖昧だったので、そのような答えになってしまうのは仕方がない。もう少し厳密に問おう。

問:ストリートファイターというゲームのゲーム性とそれを楽しむために必要なこと、また新たに始める初心者プレイヤーの技量の想定も踏まえた上で、「なぜモダン操作が実装されたのか」を論じなさい。

公式サイトの説明を借りながら答えると、

「ストリートファイターは、バトルの駆け引きや爽快感を味わえるようになれば、より楽しむことができるようになる。

しかし、(主に)必殺技のコマンド入力の難しさにより、初心者プレイヤーはそのようなストリートファイターの面白さを味わうためのハードルが高くなってしまっている。

そこで、初心者プレイヤーでも読み合いや駆け引き、爽快感といったバトルの醍醐味を味わえるようになるため、そのハードルを下げるために、複雑なコマンド入力の必要のない「モダン操作」が実装された。」

格ゲーは門外漢だが、たぶんこれでいいと思う。というか公式がそう言ってるし。

ここで重要なのは、「ストリートファイターを楽しむためには、必殺技が必要だ」という点である。(※モダン操作は必殺技だけではないけど。)

「必殺技を使わずにパンチやキックを繰り出すだけ、あるいはガチャプレイするだけでは、ストリートファイターを十分には楽しめない」ということであり、楽しむためには「必殺技を出せる」必要があり、そのために「モダン操作」が実装されたのだ。

モダン操作は、「ゲームを簡単・単純にするために」実装されたわけではない。「より深くゲームを楽しめるようになるために」実装されたのだ。

◯自由主義と制限・強制

自由主義といえば、やはりアダム・スミスの名前が浮かぶ。「見えざる手」のキーワードとともに、高校の教科書にも載っていると思う。

市場経済において、各個人が自己の利益を追求すれば、結果として社会全体において適切な資源配分が達成される、とする考え方。スミスは個人が利益を追求することは一見、社会に対しては何の利益ももたらさないように見えるが、各個人が利益を追求することによって、社会全体の利益となる望ましい状況が「見えざる手」によって達成されると考えた。スミスは、価格メカニズムの働きにより、需要と供給が自然に調節されると考えた。

ただし注意せねばならないのは、ほとんどの自由主義者は、何でもアリの自由放任主義ではないということだ。

論者によって程度は異なるが、アダム・スミスも経済にはルールが必要だと考えていたし、公共事業や軍事などは国家の役割としてあるべきだと主張している。

あるいは、「各個人が自己の利益を追求」という部分は、経済の話であれば「お金を稼ぐ」という目的が共通している。

しかし、ゲームをプレイするという行為においては、追求するものが各個人によって違う場合も少なくなく、「各個人が自己の利益を追求」すると上手くいかなくなるような場合もあるだろう。

そのあたりは後の項目で詳しく述べる。

ーーー

もっとわかりやすい例えでいえば、義務教育は必要だろうか。

「勉強が全てではないけど、小学校や中学校ぐらいは行っといたほうがいいんじゃね」ぐらいの考えを持つ人は多いと思う。

「行けるならまあ高校も行っときゃいいんじゃね」と思う人も多いだろうか。

不登校でもYouTuberとして食っていけるかもしれないが、一般的には、自由な大人になるためには、最低限の教育や学校生活での経験は必要であるという考え方が多いだろう。

形式・年数は異なるものの、世界各国に義務教育制度は存在する。

教育の話でいえば、失敗に終わったとされる「ゆとり教育」制度。

様々な議論があるが、ゆとり=時間『だけ』を与えたところで、勉強する子どもは更に勉強するし、勉強しない子どもが何か精力的に活動をするわけでもなかった、ということは指摘の一つであろう。

言いたいのは、受験勉強とか詰め込み教育をやっているから、自分で判断し行動する「 ゆとり」がなくなるとは限らないということである。現在、自分の学校で指導されている受験勉強以外の目的を明確に持っている子供であれば、受験勉強で、自分のやりたいことをやる「ゆとり」がなくなっているというのは正しい。「ゆとり」があれば、音楽やスポーツや芸術に打ち込めるだろうし、あるいは、子供同士の遊びに楽しみを見出せるだろう。しかし、そのような目的をすべての子供が 〝自然と〟持っているとは限らない。「自分の目的」が見出せないでいる人間に、「空白の時間を与えるから、好きなようにやれ」と言っても、何をしていいか分からないで戸惑うだけである。現在、「学力低下」論争でよく言われているように、どうしても勉強をやりたい子は、「ゆとり」の時間に塾などに通って余計に勉強し、特に目的を持っていないような子は戸惑い続けて、余計に勉強についていけなくなるだけであるのは、最初から予想できることである。

太字は私によるもの。

義務教育ではなく大学生ぐらいであれば、時間があれば自分の目的に合った活動を精力的に行うことも可能であろう。

学問はもちろん、留学、部活やサークル活動、インターン、資格の取得、アルバイト、芸術活動など、様々な活動に取り組める。

動画や配信、eSportsのようなゲーム関連の活動をしている大学生も多いだろう。

しかし、ゆとり教育の対象の年齢の子どもたちに多少の自由を与えたところで、行える活動などたかが知れている。

ゆとりがあろうとなかろうと、勉強する子どもは勉強するし、スポーツ・部活に打ち込む子どもはそうする。

そうでない子どもたちは、結局変わらないだろう。

今の時代ならYouTuberとして何か活動できるかもしれないが、それももちろん子どもたち全員が積極的に行っているようなものでもない。

当時はそのようなものはなかったし、それならば受験の勉強でなくとも、何かしらの教養や社会的知識に繋がることを学習させたほうがマシだっただろう。

それこそ今の時代であれば、ソーシャル的なモラル教育に重きをおいてもいいかもしれない。

ーーー

まとめると、経済活動にしろ教育にしろ、何でもかんでも自由放任主義こそが正しいというわけではない場合が多い。

より良い経済・より良い教育のためには、制限や強制のようなものが必要であるという考え方は一般的であり、問題となるのはその程度の差であろう。

◯ゲームにおける自由主義

※ここでいうゲームにおける制限や強制というのは、ゲームシステムの話ではない。

「手札は7枚まで」とか「攻撃力は200まで」というような制限の話ではなく、「プレイヤーにそのゲームをどのようにプレイさせるか」という点であることに留意したい。

さて、誤解を恐れずに率直に述べるならば、私は「ゲームを楽しめるようになるためには、ある程度の制限や強制はあるべきだ」と考えている。

その「ある程度」の度合いが問題となるのだが、もちろんアンケート調査など行っていないので想像の話にはなるが、恐らくは一般的に思われているよりは、私はその度合は大きい方だと思う。

「こうしたほうがいいよ」「それはしないほうがいいよ」というようなことがもっと多いほうが、結果的にプレイヤーがゲームを自由に楽しめるようになることに繋がると思う。

ーーー

制限や強制にはニ種類あり、一つがゲームによるもの、もう一つがプレイヤーによるものである。

ゲームによる制限の代表例として、レート・ランクシステムがある。初級者と上級者がマッチングしてしまうとあまり面白くないので、そこに制限がかかる。

あるいは、多くのソシャゲと呼ばれるゲームにはチュートリアルが存在する。

ここをタップしてね!ここをタップしてね!!ここをタップしてね!!!というやつ。

はじめはその通りにしかタップできないだろう。私はあんなのは要らないと思うが、必要なのだろう。

「初心者ミッション」のような形式であれば、あまり目障りにもならずにゲームの手引きになっているかもしれない。

ー

私が多く記事を書いているオーバーウォッチ2には、新規プレイヤー向けにファーストタイム・エクスペリエンスという仕組みが存在する。

本作はゲーム・モードやヒーローが多すぎて、何から手を付けていいかわからない」という声がありました。そこで、「オーバーウォッチ 2」では新規プレイヤーがゆっくりとゲームに慣れていける仕組みを導入します。初めは使用できるゲーム・モードやヒーローの数などが制限され、徐々にゲームを学ぶことができます。FTUEの第1フェーズは短く、すべてのゲーム・モードとゲーム内チャットが解放されます。第2フェーズでは、およそ100マッチをかけて初代「オーバーウォッチ」の全ヒーローが解放されます。FTUEでは、「オーバーウォッチ」のさまざまなモードやルール、その他のハイレベルな内容をわかりやすく説明し、新しいプレイヤーが「オーバーウォッチ」の世界に馴染めるようお手伝いします。

私も、この取り組みの理念自体は良いものだと思う。ヒーロー(キャラ)やマップも多く、いきなり全てに対応することは難しいため、『初めは使用できるゲーム・モードやヒーローの数などが制限』されることは、良いことだと思う。

※ただし、この取り組みは理念が良いだけで、実際の内容はほとんど意味がなかった。ゲームの説明などはほとんどなく、ただ自分が使えるヒーローが少ないだけだった。

ーーー

上記はゲームによる制限の例であったが、そのゲームに取り組むプレイヤーや運営・指導者たちによるものもある。

制限というと聞こえが悪いが、それには指導や教育のようなものも含まれる。

有名な例で言えば、ApexのCRカップでは出場選手ごとのポイントによってチームに制限がある。上手いプレイヤーをいくらでも連れてきていいというわけではない。

あの仕組みは上限だけでなく、下限の設定にも功を奏していると思う。

バトロワのカジュアル大会であれば、あまり上手くないプレイヤー3人で組むようなチームが出場してもおかしくはないが、ポイント制の導入により多くのチームはポイントをできる限り使って強いチームづくりを目指すような傾向になったであろう。

もちろん大会本番になれば結果が振るわないチームもあったであろうが、ポイント制の導入は上限にも下限にも、ゲーム・大会のクオリティを保証するようなものになっているといえる。

制限なしの何でもアリだったら、とても強いチームととても弱いチームが混在し、酷いことになるかもしれない。

(※ApexやCRカップには詳しくないので、的外れだったらすいません。)

ーーー

コンピューターゲームではないが、例えば将棋には大量の解説書がある。

これらは、将棋自体のルールを簡単にするものではない。

定跡や理論を学び、棋力をアップさせることで、将棋というゲームをより楽しめるようになることを目的としたものだ。

特に序盤は定跡通りに指すことで大崩れしなくなり、中盤~終盤の将棋の面白い部分を存分に味わうことができるようになる。

どんな解説書にも、それこそ子ども向けの入門書にも、「好きなように駒を動かそう」なんて書かれることはない。

私が昔持っていた特定の戦術のための本では、「相手がこのように指さなかった場合は、この戦術は諦めてほしい」とまで解説されていたものもあった記憶がある。

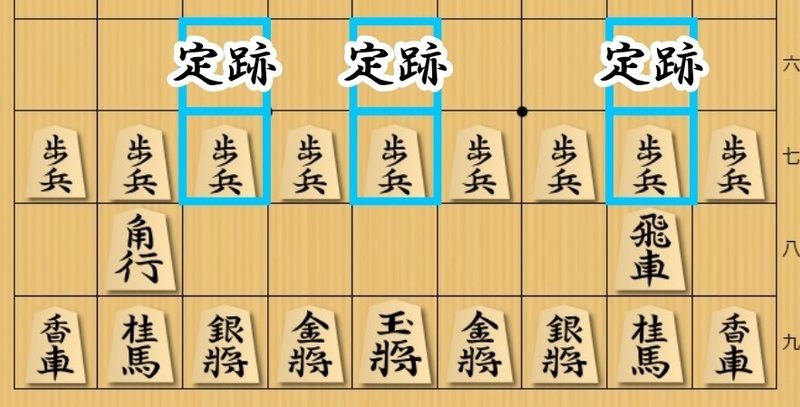

プレイヤー側だけでなくゲーム側の配慮として、序盤の定跡を示すゲームもあった。

将棋というゲーム内容自体が変わっているわけではなく、プレイヤーにこのように指すのがいいですよ、という働きかけの仕組みである。

※制限や指導がゲーム側かプレイヤー側のどちらかかを分類することは目的ではない。この将棋の例のように、お互いに背反ではなく、関連していることもあるだろう。

ーーー

これらは、格闘ゲームでいう「モダン操作」である。

はじめに書いたように、モダン操作の本質は操作を簡単にすることではない。ゲームをより楽しめるようにするためのものだ。

制限や強制と言うと聞こえは悪いが、ゲーム側からもプレイヤー・ユーザー側からも、ある程度の指針や方針が定まっていたほうが、そのゲームの本質的な面白さへと踏み込んでいくことができるような場合は多くあるはずであると思う。

そのために必要なことが、例えば「モダン操作」であったり、様々な指導であったり、時には制限や強制と呼ばれるようなものでもあると思う。

ゲームというものを本質的に自由に楽しむためには、そのようなものが必要であるというのが、私の思うゲームの自由主義である。

それは決して自由放任主義ではないし、現在一般的に行われているような、思われているような指導・制限・強制よりも、もう少し度合いが大きくてもいいと、私は思っている。

さて、ここまでの主張には正当性もあるようにも思えるが、制限や強制のようなものの適応具合によっては、もちろん批判もあるだろう。

特に現代の時流である、相互作用する二つの価値観と戦っていかなければならない。

すなわち、「消費されるコンテンツ」と「ソーシャル性」である。

◯ゲームは「ちゃんとやらないもの」

「倍速映画」でも散々話題になったが、「コンテンツを消費する」時代である。

「コンテンツに対して時間をかけて深く興味を示し、よりそのものを本質的に楽しむ」という行為自体が、言うならば時代遅れだ。

動画時間は短いほうがいい、ゲームは簡単ですぐに終わるものがいい。そのような価値観は、非常に多くある。

別に、それ自体を否定しているわけではない。私だって趣味として深く興味を示すコンテンツももちろんあるが、そうでないもののほうが圧倒的に多い。

例えば上に挙げている将棋だって、私は全然真面目にやる気はない。暇なときに、スマホに入っている将棋アプリをやるぐらいだ。

いわゆる「ソシャゲ」と呼ばれるゲームも、例えば私は原神はかなりプレイしている。それは時間だけでなく、総合的な熱中度も踏まえて。

しかし大して熱中しておらず、「ログインボーナスやデイリーミッションだけこなし、たまにガチャを引ければいい」ぐらいでプレイしているゲームだってある。

それらは、プレイヤー次第なはずである。ゲームに熱中してもいいし、しなくてもいい。

しかし、それをプレイヤー側の裁量ではなく、ゲーム側の問題にするような価値観は決して少なくないように思える。

すなわち、「ゲームとはちゃんとやらないものなんだから、ゲーム自体が簡単・短時間で『消費しやすい』コンテンツであるべきだ」という価値観である。

私としては、そんな価値観は受け入れがたい。消費したいなら各人が勝手に消費すればいい。

ステーキが運ばれてきても、ミキサーにかけて飲んでもいいと思う。それこそ「自由に」していい。邪道喰いはよせーっ!

しかし、「はじめからミキサーにかけたステーキこそが正しい」という主張には、断固としてNOを突きつけたい。

ゲームをちゃんとやりたい人はやればいいし、ちゃんとやらなくてもいい。

それはプレイヤーの判断だ。将棋に定跡があっても、定跡を知らずに指してもいい。

それをプレイヤーに委ねるのではなく、「ゲーム自体がちゃんとやらないものでなければならない」という価値観は、私は間違っていると思う。

しかしここで、もう一つの価値観が立ちふさがることになる。

ーーー

◯ソーシャル性への依存

インターネット、そしてスマホの普及により、ネットを介してのソーシャル性は全世界に根付いたものとなっている。

それにより、単純にソーシャルメディアに時間を割きすぎるというだけでなく、価値観自体がソーシャルなものへと依存しているようになってしまっている様子が多く見られる。

ここでいうソーシャル性というのはSNSだけでなく、様々なウェブサイトや、動画・配信なども含む、「他者の意見」というものを常に浴び続けるような状況だ。

その依存により、「よそはよそ、うちはうち」にならなくなってきている。

相反する主義に対して、存在自体があってはいけないという考え方が少なくない。

私は、「ゲームを消費したいならすればいい」と思うし、私自身も消費するゲームだってある。

しかしソーシャル性への依存は、各々が自由に行動・思考を決定すればいいというようなものではなく、ソーシャル的な一般論に自分や他人が合致していなければならないというような考え方を生み出し、主体性は失われていく。

ーーー

ゲームによくある叩き棒として、「新規が入ってこなくなる」という主張がある。

マルチプレイのゲーム内で暴言を吐かれたというのであれば、もちろんその意見はわかる。

しかし、マルチプレイなどないゲームにおいても、SNSや動画・配信でのソーシャル性に依存していると、ゲームの本質ではなくその部分が取り沙汰されることがある。

価値観がソーシャルに依存することにより、「ゲームをする」という行為さえ、主体的に行えなくなってしまっている。

マルチプレイゲームのゲーム内での民度が悪いならともかく、一人用のゲームにおいてさえ、そのゲームを好きなプレイヤーのSNSでの風潮が気に食わないことが、「あのゲームは民度が悪い」と言われることさえある。

ーー

あるいは仮に、新規プレイヤーがそういう部分に依存してしまうのだったとしても、「制限や強制をすると新規が入ってこない」というのは必ずしも正しいとは限らない。

もちろんゲームにもよるが、むしろ新規プレイヤーこそ、やるべきことが明確であったり、そこで行われることに制限があるほうがわかりやすい場合も少なくない。

変な例えかもしれないが、アルバイトを始めたとき、慣れないうちは仕事を全て指示されてやらされる方が楽であることも多いだろう。

いきなり「好きにしてていいよ」と言われても困るだろう。仕事に慣れた後なら、自分で適切に判断して業務をこなし、スキを見つけてサボれるようになるが、初めは強制されていたほうが楽である。

モダン操作の例で挙げた、格闘ゲームならどうだろうか。

新規プレイヤーが格闘ゲームをはじめたとき、「みんなが無茶苦茶にプレーしている」という環境と、「みんなが下手ながらもセオリーどおりにプレーしている」という環境では、どちらが新規プレイヤーに優しいだろうか。

「ジャンプ攻撃に対して昇龍拳を出す」という行為を自分がしたいのであれば、自分だけでなく相手も含めて、そのような環境になっているべきである。

「ジャンプ攻撃に対して昇龍拳を出せたから勝った」ならば、一つのセオリーを身につけることができて達成感もある。「相手にコンボを決められたから負けた」のであれば、負けた原因とコンボの有用性も理解できる。

しかし、「相手がガチャプレイしかしないから勝った」のであれば達成感もなく、何のために練習するのかもわからなくなってしまうだろう。

「新規向け」は、果たしてどちらだろうか。

私は、前者だと思う。新規プレイヤーほど、「ちゃんとやっている」環境を提供すべきであると思う。そっちのほうがわかりやすいし、問題の改善もしやすい。

しかし、上述の「ゲームはちゃんとやらないもの」という価値観からすると、後者のように考える人も多いかもしれない。

「ゲームは消費するものなので、上手くなる気がない、読み合いもする気がない、セオリーを覚える気もない。だから、そういうプレイヤーでもなんとかなる『みんなガチャプレイの環境』こそが『新規向け』であり、『ちゃんとやる』ことが主流な環境は『新規向けではない』、そういう主張があると『新規が入ってこなくなる』」と、そういう価値観も少なくないように思われる。

ーーー

あらゆることに対して、「強制するな」という意見が少なくない。

それこそが、ソーシャル的な価値観への依存だと思う。別に強制なんてされていないのに、SNSや動画なんかで主張があると、「強制されている」と思い込んでしまうのだ。

例えば将棋に関して、定跡を示すことは強制でもなんでもない。それに対して「強制するな」という意見を持つことはないだろう。

「自由に遊ばせてくれない!これでは新規が入ってこないんだ!」と思いますか?

しかし、ネットのゲームでは、それも対戦ゲームなどないソロプレイのソシャゲなんかにおいても、「強制されている」や「マウントを取られてしまう」というような影響を受けてしまう人も少なくないように思われる。

直接にメッセージを送られてきたとかならともかく、ガチャで強いキャラを引いただとか、「初心者オススメのキャラ」のような投稿を見て、「マウントを取られた」「強制された」のように感じ、必死に否定しなければならない人は少なくない。

それは昨今のソーシャル性の蔓延からすると、仕方のないことであるかもしれないが。

◯「コンテンツの消費+ソーシャル性への依存」の弊害

上に挙げたようなことがらが、ただ「本人がちゃんとやらないだけ」というのなら別に好きにすればいいが、記事の前半で述べたような「ゲームを本質的に楽しめるようになること」を阻害してしまう恐れがある。

オーバーウォッチの日本代表プレイヤーNico選手が、動画内でそのような悲哀を述べている。

こちらの動画より抜粋。

Nico選手も述べているように、「好きなキャラやっていい」のだ。強制などされるはずもない。

しかしそういうものを発表すると、日本代表クラスのプレイヤーによるものであっても、「荒れて」しまう。

そうなってくると、「もう一生やらん」という事態になってしまう。あるいは、批判を避けて無難な・薄い内容のものしか発表できなくなってしまう。

オーバーウォッチだけでなく多くのタイトルのゲームにおいて、そのようになってしまっていることは少なくないだろう。だから日本はeSports弱いんじゃねぇの?

オーバーウォッチにおいても、ヒーロー(キャラ)やマップの相性、戦術などのセオリーのようなものがある。

先の「新規向け」の話であれば、みんながセオリー通りのヒーローや戦い方をしているほうが、よっぽど新規向けである。

そのようなセオリーの説明や解説を見たり読んだりするプレイヤーならば、その状況に直面し、「味方がこのヒーローだから自分はこれを使おう」とか、「相手はこれで来ているから自分はこうすればいいんだ」というようなことが、セオリー通りに展開されているほうがわかりやすい。

セオリーの説明や解説を見て、もちろん全く同じように真似しろとは言わないが、それを参考にする気がないのであれば、そのようなものを見る必要はないはずだ。

であれば、『そういうものを見て学びたい新規プレイヤー』に対しては、指針やセオリーを示すことは適切なはずであるし、本来であれば、『学ぶ気がないので見ないプレイヤー』は考慮に入れる必要はないはずである。

しかし、上で述べたような「コンテンツの消費」と「ソーシャル性への依存」が合わさると、そうもいかなくなる。

「コンテンツは消費するものという価値観が大前提な上で、ソーシャル性に依存している」という人が少なくない。

すなわち、『そういう指針やセオリー・意見は見るが、自分と異なる意見があっても参考にする気はなく、あってはいけないと考え、あるいは強制されていると感じてしまい、批判ではなく否定せずにはいられない』という人たちだ。

「ゲーム内で暴言混じりにプレイングを強制された」というのならば、もちろんそれは受け入れがたく、批判されるものであろう。

しかし、「日本代表クラスの選手の解説」さえ、敏感に否定せずにはいられなくなってしまっているというのが、昨今の価値観の現実であると思う。

そういう価値観は、私は好みではないが、まあ現代的には存在することも頷ける。

ただしそれらは、この記事の前半で述べてきたような「ゲームを本質的に楽しめるようになること」には繋がらないような価値観である。

・追記:PSYCHO-PASS

アニメ『PSYCHO-PASS』に、以下のような会話がある。

征陸 「例えば二人のハンターが森にいる。それぞれ別々にウサギを狩るのか、それとも、二人で協力して大物を狙うか。どちらが正しい判断だと思う?」

常守 「もちろん後者です。ゲーム理論の基本、協力して大物。」

征陸 「その通り。それが人間の社会性だ。言葉・手紙・通貨・電話。この世に存在するありとあらゆるコミュニケーションツールはすべて、この社会性を強化するためのものだ。

ネットに、その効果はあると思うか?お嬢ちゃん。」

常守「ある、と思います……。」

2012年の作品である。

ソーシャル=社会であり、私が使っているソーシャル性という言葉と、ここで引用した社会性は同じような意味である。

さて、ゲームにおいて、上で述べてきたような現代のインターネットのソーシャル性・社会性においては、「協力して大物」を狙うようになっているだろうか。

むしろ、「みんながそれぞれウサギを狙うのが正しい」というようになっていないだろうか。

上で挙げたようなゲームと解説の話で言えば、「ネットのソーシャル性を活用し、みんなが上達するようになる=協力して大物」ということになっているのか、「みんなが低いレベルで、コンテンツを消費するような価値観が蔓延する=別々にウサギ狙い」となっているのか。

もちろん、あらゆるゲーム、あらゆる人々がいるので、一概には言えない。

非常に研究が進んでいるようなゲームジャンルはある。それこそ、将棋のような。

しかし、現代の一般的なネットのソーシャル性と、そこで『流行る』ようなゲームにおいては、別々にウサギ狙いになっている場合の方が多いだろう。

それでいいんならいいと思うし、それでいい人のほうが多いとも思う。

私はそれに賛同できないため、この記事ではじめに書いたような自由主義であるべきだと思っているし、以下に書くような新自由主義の考え方でゲームに向き合っている。

◯結:新自由主義

ゲームを本質的に楽しむためには、必要なことがある。格ゲーでいえば、必殺技。

そのために、モダン操作のようなシステムの補助で済む場合もあるが、指導や解説、時には制限や強制のようなものが必要になる場合は多くある。

それは自由を奪っているわけではなく、そのゲームを本質的に自由に楽しめるようになるために必要なことである。

なんでもアリの自由放任主義や、ゲーム自体を必殺技が必要ない単純で浅いものにしてしまうことが、自由であることと同義ではない。

経済や教育の例でも述べたように、自由主義には土台となるようなもの(ルール・技量・制限)が存在している。

ゲームの自由のためにも、そのようなものが必要だと思っている。

しかし、現代では「コンテンツの消費」と「ソーシャル性への依存」という二つの大きな価値観の蔓延により、そのような自由主義は受け入れられないかもしれない。

「自由放任主義や、他人からの制約を全く受けないということ」こそが自由であり、「ゲームを本質的に楽しむ」という目的をもつ人のほうが少なくなってしまい、むしろ批判を浴びることになってしまう。

その結果として、やはり現代の価値観に迎合してしまうことは仕方がないことである。

特にソーシャルメディアや動画・配信で活躍する影響力のある人は、それ自体が仕事になっているということもあり、どうしても迎合せざるをえない。

そういう人たちを攻めることはできない。

であれば、私のような影響力もない老害ゲーマーの役割であるのかもしれない。

私はYouTuberでもないので、多くの人に受け入れられる内容を発表する必要もない。

私のnoteの記事は、このような理念によるものが多い。最近では特にオーバーウォッチの記事を書いているが、内容は自由主義的なこと、すなわちゲームを楽しめるようになるための指針や制限のような内容である。

「こうするべきだよ」「こうすればもっと楽しめるようになるよ」「これはやらないほうがいいよ」というものを示すものである。

これは、現代の価値観に合わないかもしれない。ゲームを消費することが目的だったり、ソーシャル的な意見への依存がある人々には、受け入れられないような内容であると思う。

それらの価値観に迎合するわけでもなく、そして無視するわけでもなく、それらをふまえた上で、ゲームを本質的に楽しめるようになるような自由主義を展開する。これこそが、私にとっての新自由主義である。

したがって私は、記事そのものや内容をSNSで拡散することに必死にはならない。こういう意見を見たくない人だって多いだろうから。

「同担拒否」という人たちは目に入ることさえ嫌なので、SNSをブロックすることに必死になるという。私もYouTubeの動画を表示させなくすることは多い。

私の目的は、反対意見の弾圧ではないし、価値観を統一することでもない。

別の価値観から、別のものとして、私なりの新自由主義を展開することが目的である。

それこそが、現代の価値観をふまえた上での、ゲームを本質的に楽しむために必要なことがらの一つだと信じている。

そしてありがたいことに、私の記事は少なくない人たちに読んでもらえている。

大っぴらに宣伝しているわけでもないし、わかりやすく読みやすい文章にしているわけでもない。

それでも多少なりとも受け入れられているというのは、自由主義と新自由主義というものが、ある程度は間違っていないことの証明であるかもしれない。

ーーー

※「自由主義があり、それを受け入れがたい現代の価値観があり、それらを踏まえた上での自由主義」という意味で、私が勝手にゲームの新自由主義って言ってます。

経済とかの分野で使われる新自由主義って言葉とは全く意味が違うので注意。

関連記事:

この記事でも触れた、「ソーシャル性」や「新規向け」といったことについての文章です。暇だったら読んでみてください。

2023/10/02 山下

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?