流通加工構造の変化(令和元年度水産白書より)

本日は、水産庁のまとめている、「水産白書」から「流通加工構造の変化」について紹介します。

以下、特記した場合以外、引用は「令和元年度水産白書」から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

漁業経営体の出荷先の推移です。

一般的に、水揚げされた水産物は、漁港近くの魚市場で集荷され、産地出荷業者や加工業者等に販売されます。

水産物は、そのまま又は加工されて消費地の卸売市場に出荷され、仲卸、小売業を通して消費者に届くという流れになります。

調査結果でも、漁業経営体の7割が市場又は荷さばき所を主な出荷先としています。

但し、最近は、漁業者による直販や、漁業者と小売店又は外食チェーン等との直接取引が増加しています。流通コストの削減、流通時間の短縮という効果がありますし、従来の流通ルートに乗らなかった未利用魚の販売といったメリットもあります。

このような理由で漁業者及び漁業者団体による直売の取組は今後も増えていきそうです。

流通の違いによる価格の構造です。

安定供給ができる魚種、規格のものは通常の流通、半端ものは直接販売等のすみ分けもされていると思われます。卸売業者、仲卸業者がなくなると安定供給ができません。

昔、商社不要論というのもありましたが、商社(卸売)がきちんと機能(物流や金融、加工、投資など)を果たす結果、アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏が投資対象にするようなビジネスモデルとなっています。

「中央卸売市場」のような消費地市場を経由する水産物の量と経由率です。

この30年、消費の減少を背景として国内の水産物流通量も減り、消費地

市場経由で流通した水産物の量は、1989年の652万トンから2016年の294万トンに減少しています。消費地卸売市場経由率は、1989年の75%から2016年には52%と低下しています。

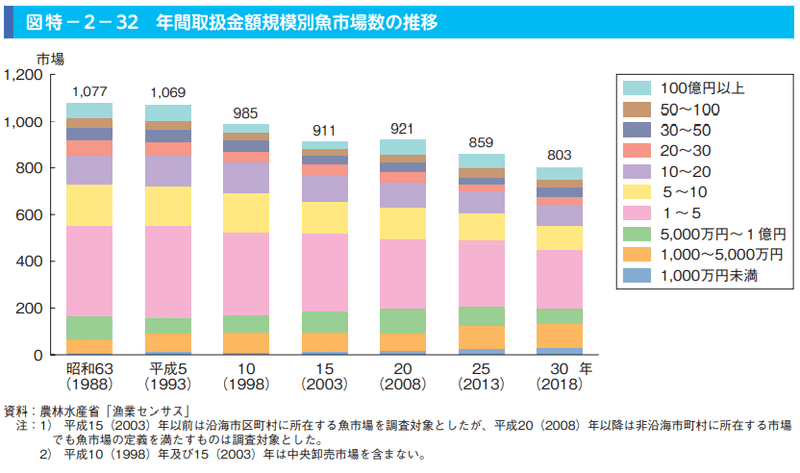

取扱金額別の魚市場の数の推移です。

魚市場の数は、この30年間で約3割減となっています。

年間取扱金額が5,000万円未満の市場が増え、10億円以上の市場が横ばい傾向にあり、市場の二極化が進んでいるようです。

年間取扱数量も減少傾向にありますが、活魚の取扱量は近年増加傾向にあります。魚の高付加価値化の取組が進められてきたことによるものでしょう。

冷凍・冷蔵工場の状況です。

冷凍・冷蔵工場の数は、この30年の間、減少傾向にありましたが、平成後期には冷蔵能力は下げ止まりの傾向にあり、1日当たり凍結能力は増加傾向となっています。

これは、冷凍・冷蔵技術の発達や魚市場の集約等に伴い、冷凍・冷蔵工場において大型化・集約化が進んでいるためです。

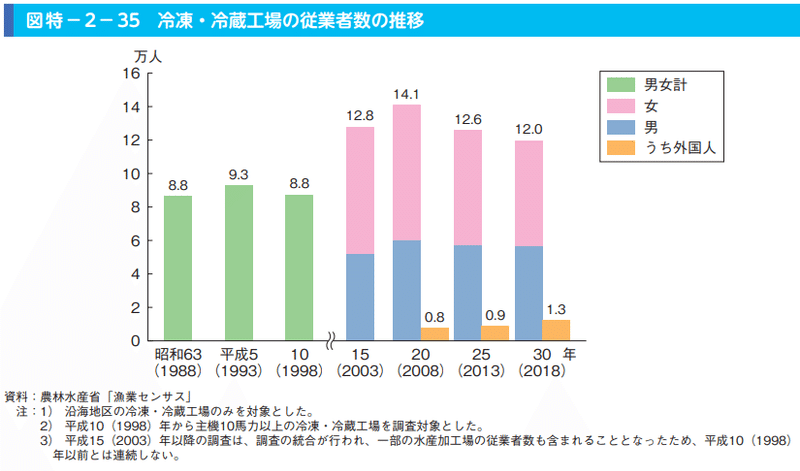

冷凍・冷蔵工場の従業者は約5割を女性が占めており、近年は外国人労働者が増加しています。

水産食品加工品生産量の推移です。

水産食用加工品の生産量は、この30年間おおむね減少傾向にありましたが、練り製品や冷凍食品の生産量については、2008年頃から横ばい傾向となっています。

また、生鮮の水産物を丸魚のまま、又はカットしたりすり身にしただけで凍結した生鮮冷凍水産物の生産量は、平成前期には水産食用加工品の生産量を上回っていましたが、1995年以降は水産食用加工品の生産量の方が上回っており、練り製品や冷凍食品など多様な商品に加工されています。

水産加工業の出荷額は、2002年から2017年の間には、約3兆円から約3兆5千億円程度となっています。

水産加工場の推移です。

水産加工場は、30年間で約半分まで減少しています。

一方で、冷凍食品を主とする加工工場の数は、平成中期から増加傾向となっています。

水産加工場の従業者規模別の工場数について見てみると、従業員が9人以下の工場は、平成初期は60%近くを占めていましたが、平成末期には50%弱にシェアを落としています。

一方で、従業員が10人以上の工場は減少率が小さく、全体に占める割合は増

加しています。

水産加工場の従業者のうち約6割は女性が占めていますが、近年は女性の従業者数が減少する一方、外国人労働者が増加しています。

流通加工分野で鮮度維持や衛生管理の技術レベルが高まり、広く導入されてきたこと、消費者のライフスタイルの変化による簡便化志向により、簡単に食べられる加工品、冷凍食品へのニーズが高まってきています。

また、冷凍食品への異物混入事件や産地偽装事件が発生し、品質や安全性に対する関心も高まってきています。

食品業界全体でも2021年6月にはHACCPが義務化されるなど大きな変化が起こっています。

我々の商品の中でも非常に大きなウエイトを占める水産物。

伍魚福も協力工場の皆さんとともに、より安心・安全ですばらしくおいしいものづくりに取り組んでいきたいと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan