キャリア展望・働き方についての労使間の話し合い(令和元年版「労働経済の分析」より)

キャリア展望・働き方についての労使間の話し合いについて紹介します。

以下、特記するものを除き、令和元年版労働経済の分析からの引用またはキャプチャーです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点からは、様々なライフステージの変化に応じた機会において、働く方の今後のキャリア展望や働き方への希望について、労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図ることが肝要であることが示唆された

続いて、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性と、定期的な面談に関連し、労使間の意思疎通の機会との関係性について、分析を進めていきたい。ここでの労使間の意思疎通の機会としては、日常業務の中における機会にも着目しているが、入社、結婚、出産・育児、介護、定年等といった様々なライフステージの変化に応じた機会を主眼としており、様々な当該機会において、働く方の今後のキャリア展望や働き方への希望について、労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図ることが出来ているのか、その状況を整理していく。その上で、具体的には、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点から、どのようなライフステージの変化において労使間の意思疎通をより一層図っていくことが重要なのか、また、どのような内容について話し合うことが有用なのか等について、考察していく。

なお、(独)労働政策研究・研修機構が2019年に調査を実施した「人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査」の企業調査票では、学校卒業後直ちに企業に就職し、自社に長年継続勤務している標準的な正社員を想定した上で、様々なライフステージにおける従業員との意思疎通の機会に関して企業からの評価を得ており、回答頂いた企業に勤める正社員のキャリア展望に関する所感と併せて、その回答結果を整理していく。

まず、第2-(3)-25図の(1)では、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者と不明確と感じる者に分けつつ、日常業務の中で、管理職と今後のキャリア展望について話し合う頻度について比較している(注)。

(注) 第2-(3)-25図の(1)については、(独)労働政策研究・研修機構が2019年に調査を実施した「人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査」の正社員調査票の結果を活用している。

同図の(1)によると、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者では、不明確と感じる者と比較し、「未実施」「1年に1度」である者の割合が低く、「毎日」「3ヶ月に1度」「6ヶ月に1度」である者の割合がおおむね同水準、また、「週に1度」「1ヶ月に1度」である者の割合が高いことが分かる。すなわち、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点からは、日常業務の中で、管理職と今後のキャリア展望について話し合いが実施され、その頻度が相対的に高いことが肝要であることを示唆された。

次に、同図の(2)では、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業と不明確と感じる者が所属する企業に分けつつ、様々なライフステージの変化に応じた機会において、労使間で意思疎通を図ることが出来ているのかについて比較している。

同図の(2)によると、様々なライフステージにおける状況を踏まえて総合評価した結果として、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業では、働く方の今後のキャリア展望や働き方への希望について、労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図ることが出来ていると82.4%が評価している一方で、不明確と感じる者が所属する企業では、75.2%が同様に評価しており、前者が7.2%ポイント高くなっている。さらに、各ライフステージにおける評価についてみると、いずれのライフステージにおいても、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業では、不明確と感じる者が所属する企業と比較し、同意思疎通を図ることが出来ていると評価している割合が高いことが分かる。その上で、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業において、同意思疎通を図ることが出来ていると評価している割合から、不明確と感じる者が所属する企業における同割合を差し引いたギャップをみると、「出産・子育て等、子供に対する責任が大きくなる時期」が7.7%ポイントと最も大きくなっており、次いで、「中高年となり、定年が見据えられた時期」が6.5%ポイント、「役職に昇進した時期」が6.4%ポイント、「親や家族の介護の必要性が生じる時期」が5.4%ポイント、「新入社員として入社した時期」が4.3%ポイントとなっている。すなわち、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点からは、様々なライフステージの変化に応じた機会において、働く方の今後のキャリア展望や働き方への希望について、労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図ることが肝要であり、特に「出産・子育て等、子供に対する責任が大きくなる時期」「中高年となり、定年が見据えられた時期」「役職に昇進した時期」では、労使間で意思疎通を図る重要性が、より一層高い可能性があることが示唆された。

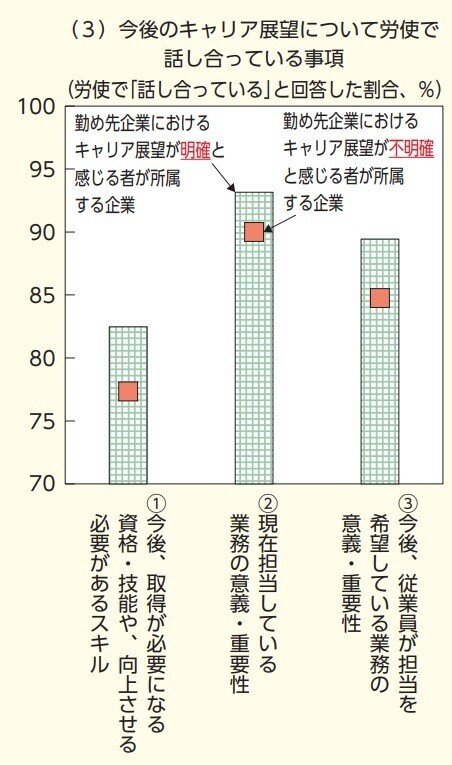

さらに、同図の(3)では、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業と不明確と感じる者が所属する企業に分けつつ、様々なライフステージの変化に応じて労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図るに当たって、どのような事項について話し合っているのか比較している。同図の(3)によると、いずれの事項においても、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業では、不明確と感じる者が所属する企業と比較し、話し合っている企業の割合が高いことが分かる。その上で、同図の(3)により、勤め先企業におけるキャリア展望が明確と感じる者が所属する企業において、話し合っている事項として挙げられた割合から、不明確と感じる者が所属する企業における同割合を差し引いたギャップをみると、「今後、取得が必要になる資格・技能や、向上させる必要があるスキル」が5.1%ポイントと最も高く、次いで、「今後、従業員が担当を希望している業務の意義・重要性」が4.7%ポイント、「現在担当している業務の意義・重要性」が3.1%ポイントとなっている。

この結果を踏まえ、同図の(4)では、「今後、取得が必要になる資格・技能や、向上させる必要があるスキル」「今後、従業員が担当を希望している業務の意義・重要性」について話し合っている企業と話し合っていない企業に分けつつ、労使間で意思疎通を図ることで得られた効果について、企業の主観的な評価を比較している。

同図の(4)によると、いずれの効果においても、同項目について話し合っている企業では、話し合っていない企業と比較し、効果を感じている企業の割合が高いことが分かる。その上で、同項目について話し合っている企業が効果を感じている割合から、話し合っていない企業が効果を感じている割合を差し引いたギャップをみると、「従業員が能力開発への参加や自己啓発実施に積極的になった」が34.9%ポイントと最も高くなっており、次いで、「従業員が目標に向かって成長を実感しやすくなった」が28.6%ポイント、「職場の雰囲気が明るくなり、コミュニケーションが活発化した」が25.1%ポイント、「従業員の働きがいや意欲が向上した」が20.7%ポイント、「離職者が減少し、定着率が上昇した」が19.3%ポイントとなっている。

加えて、同図の(5)では、「今後、取得が必要になる資格・技能や、向上させる必要があるスキル」「今後、従業員が担当を希望している業務の意義・重要性」について話し合っている企業と話し合っていない企業に分けつつ、各々の企業で働く方のワーク・エンゲイジメント・スコアについて比較している。同図の(5)によると、同事項について話し合っている企業において働く方は、話し合っていない企業において働く方と比較し、ワーク・エンゲイジメント・スコアが高いことが分かる。

すなわち、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点から、様々なライフステージの変化に応じて労使間で意思疎通を図るに当たっては、現在担当している業務の意義・重要性だけでなく、将来を見据えながら、取得が必要になる資格・技能、向上させる必要があるスキル、従業員が担当を希望している業務の意義・重要性について話し合うことが有用であ

ることが示唆された。また、様々なライフステージの変化に応じて、このような労使間の意思疎通の機会を高めることによって、職場の雰囲気が明るくなり、コミュニケーションが活発化することで、従業員の離職率が低下する可能性が期待されるとともに、労使間で共有された具体的な目標に向かって、働く方は成長を実感しやすくなり、能力開発への参加や自己啓発の実施にも積極的になることが期待され、ひいては、働く方の「働きがい」も向上させる可能性が示唆された。

以上のように、勤め先企業におけるキャリア展望の明確性を高める観点からは、

・日常業務の中で、管理職と今後のキャリア展望について話し合いが実施され、その頻度が相対的に高いこと

・様々なライフステージの変化に応じた機会において、働く方の今後のキャリア展望や働き方への希望について、労使間でしっかりと話し合って意思疎通を図ること

・話し合うに当たっては、現在担当している業務の意義・重要性だけでなく、将来を見据えながら、取得が必要になる資格・技能、向上させる必要があるスキル、従業員が担当を希望している業務の意義・重要性について話し合うことが肝要であることが示唆され、特に、ライフステージとしては、「出産・子育て等、子供に対する責任が大きくなる時期」「中高年となり、定年が見据えられた時期」「役職に昇進した時期」では、労使間で意思疎通を図る重要性が、より一層高い可能性があることも示唆された。そして、労使にとっても、双方の意思疎通を図ることで、働きがいを含めたポジティブな効果を得られる可能性も確認された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

働くメンバーのキャリア展望のあり方についての対話の重要性がよくわかる貴重な調査結果です。

伍魚福の上司と部下との毎月の対話では、ランクアップノートの月間目標ページを見ながらの、仕事に重点を置いた対話がメインとなっています。

四半期に1度の評価フィードバックでは、どう成長するかということがメイン議題になるべきですが、現時点ではそれぞれの対話内容は未確認です。

また、出産、子育て、定年などライフステージの変化に応じた面談も必要に応じて実施していますが、明確なルールとしては定まっていません。

一人ひとりのワーク・エンゲージメントの向上のための環境整備を急ぎます。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan