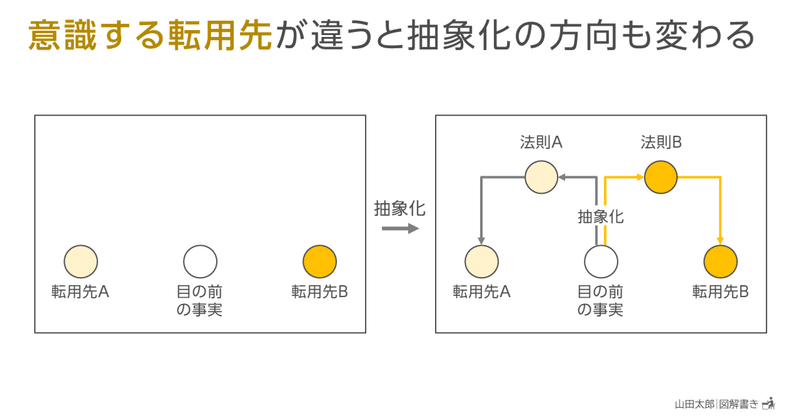

【図解1759,1760】「意識する転用先」が違うと抽象化の方向も変わる

【特殊型】物事にはさまざまな側面があり、抽象化の切り口も1つではない。

そのため、同じ物事を抽象化する場合でも、転用先によって抽象化の方向性は変わり、必然的にそこで見つかる法則も違ってくる。

意識する転用先が違うと抽象化の方向性も変わる。

【マトリックス型】遠い領域から転用できればアイデアの独創性が高まり、それを自分の課題に応用できれば最も価値が高くなる。

『メモの魔力』という本の「事実→抽象化による法則発見→転用」を実践していて気づいたことの図解です。

今までも抽象化による他領域への応用は行ってきましたが、この本の特色は「『自分が解決したい課題』についての転用」ということをかなり強調していることです。

実際にやってみると、「一般論としての抽象化と転用」(または抽象化のみ)はそれなりにやりやすいのですが、「自分が解決したい課題」に限定すると一気にハードルが上がるように感じました。

また、今までをふり返ってみても、私の場合は問題解決の手段としての転用というより、「こういうことに転用できそう」という思考実験としての抽象化と転用が多いように感じました。

これはこれで頭の体操になりますし面白いのですが、より「自分ごと」として抽象化と転用を行う意味でも、最近は「自分が解決したい課題(※)」を意識して抽象化と転用を行うように心がけています。

たとえば「デザートを食べ過ぎる」とか、「夕方以降の時間をだらだら過ごしがち」など

抽象化と転用で得られるのはあくまでも「解決策の仮説」ではありますが、使えるようになると思考の幅が大幅に広がるでしょう。

みなさんもぜひ意識してみてくださいね。

この図解の応用例(抽象化と転用)

抽象化

同じものでも、方向性によって意味合いが変わる

転用

「おいしいけど体にあまり良くないもの」は、本当に食べたい時だけ食べて惰性では食べない

↑同じ脂肪・塩分量でも自分にとっての意味合いが変わる自由時間は、特にやりたいことが思いつかない時は事前に決めたテンプレ行動(図書館での読書など)をする

↑自由時間は「やりたいことをできる時間」なら楽しい時間だが、「何をしていいかわからない時間」だと苦痛な時間になるため、それならプラスマイナスゼロのテンプレ行動の方がよい

ことわざ化:あちらに行けばあちらの人、こちらに行けばこちらの人

●関連note&マガジン

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉