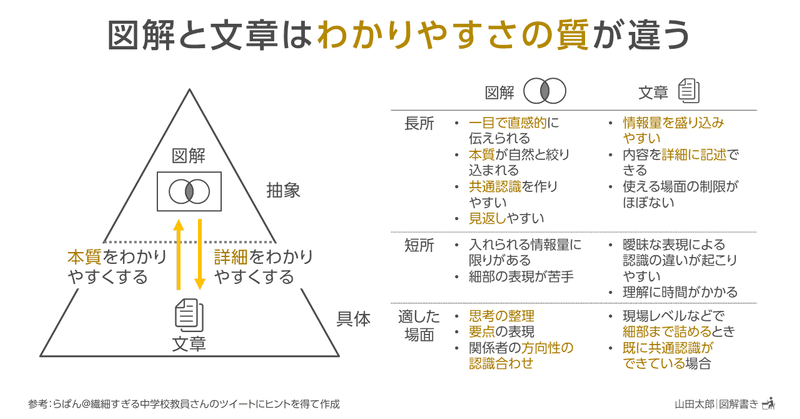

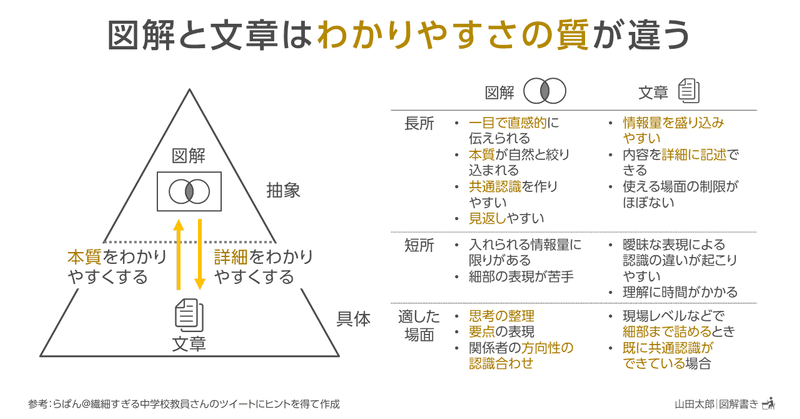

【図解972】図解と文章は「わかりやすさの質」が違う

【ピラミッド×表型】図解は物事の本質的な構造を抜き出し、抽象化することで一目でわかりやすくする。

これに対して文章は詳細を記述することで、より具体的なわかりやすさを高めることができる。

図解と文章はわかりやすさの質が違う。それぞれの長所を理解し、組み合わせて良さを引き出すことが重要。

らぱん@繊細すぎる中学校教員さんのつぶやきにヒントをもらって作成した図解です。

図解の分かりやすさ分かりにくさって、とても奥が深い。図解お茶会でも、重要な会議では敢えて図解を使わず文字だけにすることで個人間の理解のズレがないようにするとか。以前Amazonだかがパワポ禁止にしたとかも話題になったな。見た目に惑わされたり、メリットが強調されすぎるとか…。面白いなぁ。

— らぱん@繊細すぎる中学校教員 (@lapinHSP) October 20, 2020

図解の長所の1つに「全体像や方向性に関する共通認識が作りやすい」があります。

ただ、図解は良くも悪くも盛り込める情報量が限られるため、具体性の高い表現は苦手としています。

お茶会での「敢えて図解を使わずに文字だけで表現する」というのは「具体性の高い共通認識を作りたい場合」という文脈だったように記憶しています。

また、これもお茶会内で出た話ですが、図解は作成にかなりの時間と労力が必要なため、既に関係者の間での共通認識が十分に出来上がっている場合は毎回図解を作るより文字だけでのやり取りの方が効率的な場合もあります。

基本的には「まず図解で方向性や全体像を共有」→「文章で詳細を詰める」という使い方がバランスがいいでしょう。

私自身も、図解noteの基本的な流れとして

見出し画像+本文の冒頭に図解(全体像)

→図解の概要を140字程度で説明(文章での概要)

→より詳細な説明+自分の例(文章での詳細)

という形で、両者を組み合わせて使っています。

ただ、私は思いついたことを全て盛り込もうとしてしまう悪癖があるので、情報量の制限がない文章を書く時は下の図解のように図解から遠い内容は書けても書かないように意識しています。

図解に慣れてくると、つい「図解か文章か」という二者択一で考えてしまいがちですが、図解と文章のお互いの長所を理解し、組み合わせて使うことでより効果的・効率的なコミュニケーションをすることができます。

図解と文章の良さのかけ算、図解を使っている人はぜひ改めて意識してみてくださいね。

(2020/11/15追記)ここでは主にコミュニケーションツールとして論じていますが、図解と文章の往復は自分一人で思考を深める時にも役立ちます。

この図解の応用例

この図解は表現としての図解と文章に関するものでしたが、左のピラミッドの図解部分は「図解→目的やスローガン」、「文章→具体的な行動計画」と言い換えて応用することもできるでしょう。

●関連note

スキボタン(♡)は、noteに会員登録してない方も押せますよ!

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉