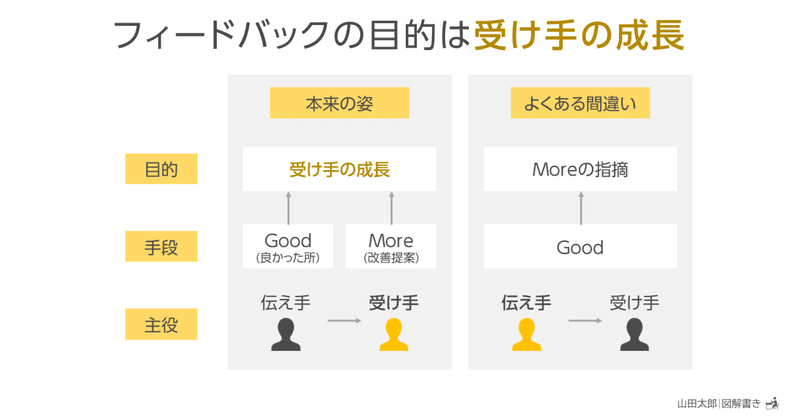

【図解1794】フィードバックの目的は「受け手の成長」

【表型(変則)】相手のスピーチやプレゼン、スライドなどへのフィードバックの目的は「受け手の成長」であり、Good(良かったところ)やMore(改善提案)を伝えるのはあくまでもそのための手段。

しかしフィードバックに慣れてくると、Moreを考えることに熱中するあまり目的が「Moreの指摘」に、Goodがそのための前振り(手段)にすり替わってしまうことがある。こういう「伝え手が主役のフィードバック」をしてしまっては、せっかくの分析力も宝の持ち腐れ。

「フィードバックの目的は受け手の成長」、当たり前のことだが、慣れてきた時ほど肝に銘じ直そう。

フィードバックについて、今年のはじめ頃から感じていたことが熟成したので図解にしてみました。

フィードバックとは、問題解決・成長促進を目的として、取った行動やパフォーマンスの評価を本人に伝えること

私は以前トーストマスターズクラブというNPOでフィードバックを4年ほど学んでいて、当時は結構盛んにやっていました。

色々と勉強していたおかげもあって周囲の評判も良く、自分でも密かに自信があったのですが、今思えば「自分(伝え手)が主役のフィードバックになってしまっていたな……」と反省しきりです。

フィードバックあるあるで、なまじ分析力が上がって指摘できることが増えるとそれでテンションが上ってしまい、つい無意識に「Moreの指摘が目的、Goodはそのための手段(前振り)」になってしまいがちなんですよね。

ここで厄介なのが「つい無意識に」という部分。

スキル自体はそれなりにあるのでGoodやMoreの内容は概ね的確だし、"相手のことを配慮して"GoodとMoreのバランスを考えたり、相手の習熟度やスタイルに合わせて内容の取捨選択などもしていました。

所属クラブ内の優秀フィードバック者を決める投票でもしばしば上位になっていましたし、表面的には「見事なフィードバック」にはなっていたのでしょう。

ただ、今にして振り返れば「分析することの楽しさ」に振り回されすぎて根っこの部分で相手のことを考えきれていない、「自分(伝え手)が主役のフィードバック」になってしまっていたなと感じます。

上に書いた"相手への配慮"も、たとえるならチェックリストを埋めるような「形は整っているけど心はこもり切っていない」配慮でした

プレゼンやスピーチ、資料作成などの文脈では、フィードバックをする側も受ける側も人間です。

そう考えると「心がこもりきっていない」のはどこかで受け手にも伝わっていたでしょうし、それがせっかくのフィードバックの効果を下げてしまったと考えると、申し訳なく思います。

実は先月からある資料作成のコミュニティに参加しているのですが、そこでは参加者同士がお互いの資料についてフィードバックする機会があります。

「フィードバックの目的は受け手の成長で、GoodもMoreもそのための手段」、"現役時代"に腑に落としきれず6年越しにようやく自分のものにできた今回の学びを、今のコミュニティや今後の人生で活かしていきたいと思います。

なお、今回の内容はスピーチや資料作成に限らず仕事や日常のコミュニケーションにも当てはまります

●関連リンク

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉