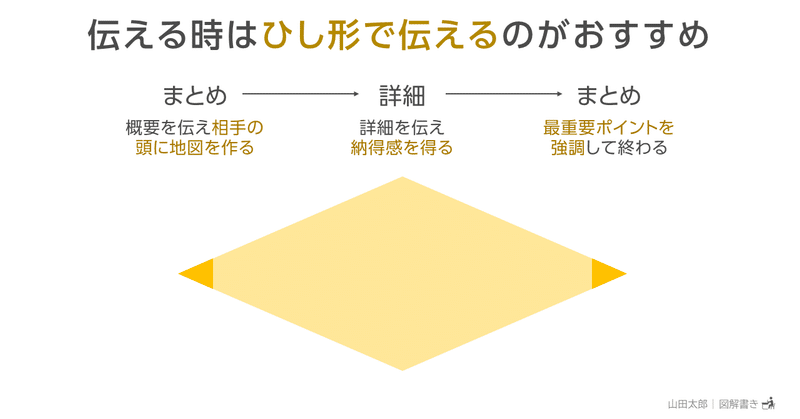

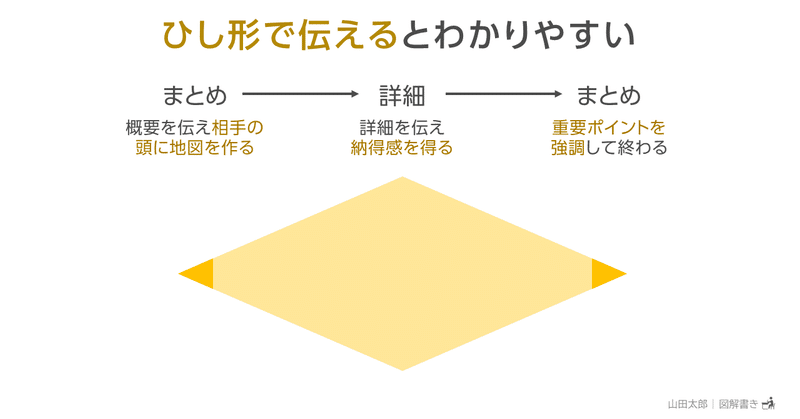

【図解802】「ひし形で伝える」とわかりやすい

【特殊型】相手に伝える時は、まず概要を伝えて相手の頭の中に大まかな「地図」を作り、次に詳細を説明して納得感を高め、最後に重要ポイントをまとめて終わるとわかりやすい。

伝える時は小さく始めて詳しく広げ、最後にまた小さくまとめる「ひし形」で伝えよう。

この図解の一工夫:まとめ部分の色を濃くし、情報の密度の高さを表現した。それぞれの段階に最小限の説明文を加え、見やすさと理解度のバランスをとった

※図解パターンの説明はこちら

伝え方について、普段から重要だと思っていることを図解にしたものです。

なお、このアイデアは私のオリジナルではなく、SDS法(summary:要点→detail:詳細→ summary:要点の順で伝える)という手法を時系列と情報量を軸に図解にしたものです。

使い方のポイントは以下の2点です。

・話し始める前に結論を自分の中でまとめておく(実は一番大事です)

・「まず結論としては〜」と話し始める口ぐせをつける

また、特にnoteやブログなどの場合はまとめ部分に図解を使うと、まとめと詳細で伝達形式が変わるのでよりわかりやすくなります。

私も元々話がかなり回りくどかったのですが、この方法を意識するようになってからかなり改善し、講義などもわかりやすいと言ってもらえるようになりました。

講義ではこの構成を活用し、ねらいの説明の後にいきなり要点を3点に絞ったまとめスライドを出して意識づけをし、最後にもう一度同じまとめスライドを出して「これだけは覚えて帰ってね」と伝えています。

また、私はとっさに考えるのが苦手なので質問されるのが苦手なのですが、これもすぐ口を開かず5秒ほど考え、結論をある程度まとめてから「結論から言えば〜」と話し始めるようにしたことで、かなりスムーズに答えられるようになりました。

ちなみにプライベートだと気が緩み、ついだらだら話して「わかりにくい」と言われることがいまだにあります(逆に言えば、意識すればきちんと効果が出るということです)

小さく始めて詳しく広げ、最後にまた小さくまとめる「ひし形」の伝え方、ぜひやってみてくださいね!

なお、結論が相手の反発を招く可能性が高い時は、最初のまとめはテーマの確認程度にし、詳細部分で段階的に納得感を得て最後に結論を示す方が望ましいと言われています(いきなり結論をぶつけると「聞く耳」をもってもらえなくなるため)

この図解のアナロジー(類推。ここでは本質的な構造が似ている≒同じ図解で表現できるもの)は、「小さく始まり、広がり、小さく終わる」と一般化することで、

・人生で大切なもの(私もまだ人生半ばですが、色々経験した後に大切なものとして残るのは、結局小さな頃に幼稚園や保育園で学んだような数少ないことのように思います)

・生き物の一生(とても小さなものから始まり、生まれ、育ち、老いて朽ちる)

などが考えられます。

下書き(オレンジの線は視線設計)。左→右の視線の動きに合わせて時系列を取り、情報量と密度を図形の大きさと色で表現しました。

関連図解。今回の元ネタであるSDS法も以前紹介したPREP法のように上に要点、下に詳細にしたピラミッド型で表現することもできます(今回は「伝える順番」を重視したのでこのように図解しました)。

スキボタン(♡)は、noteに会員登録してない方も押せますよ!

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉