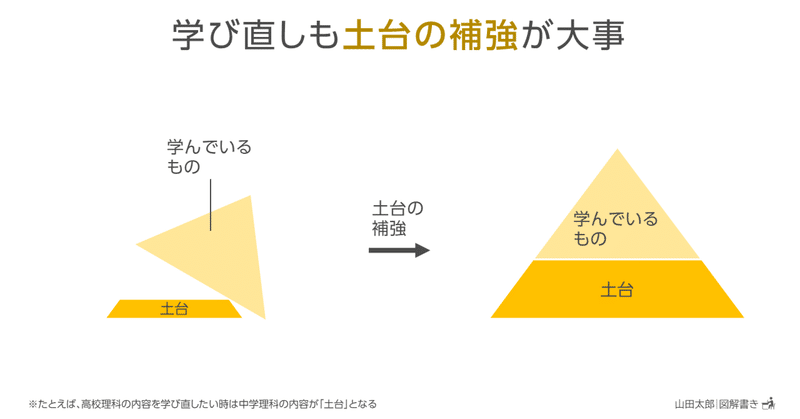

【図解1540】学び直しも「土台の補強」が大事

【ピラミッド型】昔学んだことを学び直す時は、プライドもありつい今の自分のレベルより高いところからはじめがち。

しかし、土台が弱くなっているとせっかく学び直しても十分に頭に入らない。

学び直しをする時は「少し簡単すぎるかな?」と言うところまで一旦戻り、知識の土台を補強してから本題に入ろう。

学び直しも土台の補強が大事。

私の失敗談を元にした図解です(失敗も図解のネタになると思えば悪くありませんね)。

以前は読んですぐ実践する実用的な読書がほとんどでしたが、昨年から見識を広める目的で「教養」をテーマにした読書もしており、その一環としていわゆる「学び直し」もしています。

そして理科領域の学び直しで高校理科の本(講談社のブルーバックスシリーズ)を読んでみたのですが、思ったより手ごわくあえなく撃沈しました。

そこで、今はもう一段さかのぼり、土台固めとして中学理科の本を読んでいます。

このレベルだと「これは知ってる」ということと「あ、こういうこともあったな(忘れていた)」ということの割合がほどよく、知的刺激とモチベーションのバランスが良いと感じています。

ちなみに読んでいるのは講談社ブルーバックスの『発展コラム式 中学理科の教科書 改訂版』シリーズで、教科書の内容だけでなくその単元の日常生活とのつながりもコラムで紹介されているので、とてもおもしろいです

振り返ってみると、まず高校理科の本を手に取ったのは「昔学んだ事だし、これくらいはわかるだろう(わからないと恥ずかしい)」というプライドのようなものがあったのでしょう。

ただ、結局は上に書いた通りもう一段階下が「ちょうどよい」レベルだったようで、今後は学び直しでまず読む本は「”ちょうどよい”の少し下」を目安にしていこうと思います。

ちなみにこの「学び直しは”ちょうどよい”の少し下から」という考え方は「途中まで読んでしばらく間が空いてしまった本」にも応用できます。

「途中まで読んだのだから、そこまでは理解しているだろう」と思っても、その「少し下」にして「あえて最初から読み返す」と言う形にするわけです。

本というのは流れがあるものですし、また間が空いたということは止まってしまった部分を難しく感じていたという面もあるでしょう。

そういう状況では、時間が空いて弱まった土台に新しい内容を積み上げるよりも、あえて最初に戻り「これから読む部分の土台部分」も含めて土台の補強をしてから読んだ方が結局は早く、理解も深まります。

実際、最近途中まで読んでしばらく間が空いてしまった本があり、一度その章の頭まで戻ってみたのですがいまいち理解が進まず、結局頭から読み返したところスムーズに読了できました

みなさんも学び直しをする時は「土台の補強」をお忘れなく。

ちなみに学び直しの土台に使った本はこちらです(今は同じシリーズの生物・地球・宇宙編を読んでいます)

●関連note&マガジン

・図解の「型」と使用例→図解パターンの説明

・この図解を描いた人→図解でわかる山田太郎

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉