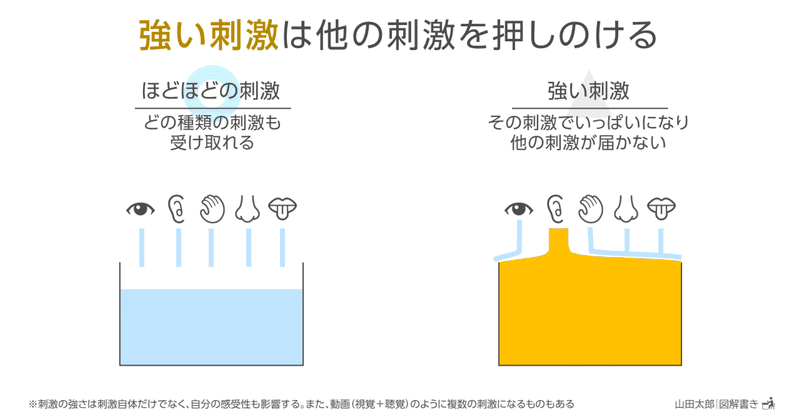

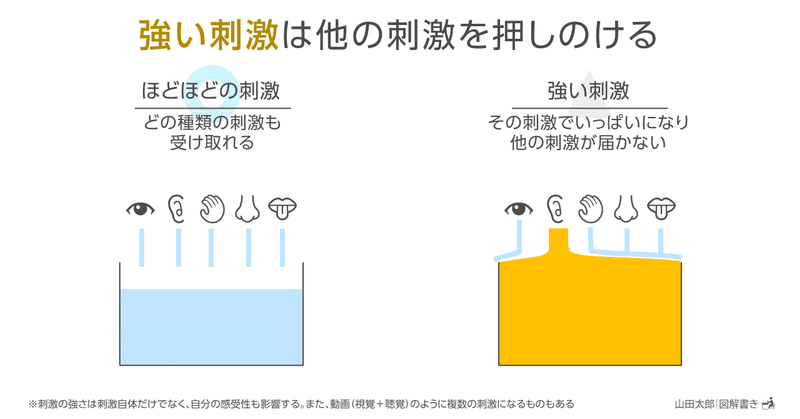

【図解1551】「強い刺激」は他の刺激を押しのける

【特殊型】どの感覚の刺激であれ、適度な強さなら他の種類の刺激も受け取れる。

しかし、イヤホンで大きな音で音楽を聞いていると目の前の景色を味わうのが難しくなるように、強い刺激で頭がいっぱいになると他の刺激はうまく受け取れなくなる。

「今、自分がどうしたいのか」に合わせて刺激を調整しよう。

普段の生活で感じたことを図解にしたものです。

一時期はほぼ一日中YouTubeのながら聞きをしていましたが、先月半ばくらいに見直しをし、ながら聞きは筋トレと家事の合間程度にしています。

ただ、今もたまに通勤中にながら聞きをすることがあり、その時は移動中の景色をほとんど覚えていないことに気づきました。

まさに聴覚刺激が視覚刺激を押しのけてしまっていたのでしょうね。

ちなみに動画やゲーム、ドラマなどのように「映像(視覚)+音楽」の相乗効果が生まれる場合もありますが、日常の多くの場面では刺激同士が「イス取りゲーム」をしてしまうように思います。

ほかの例としては

スマホやテレビを見ながら食事をする(目がメインになり、味を楽しむのは難しい)

強烈なにおいのある中で話を聞く(鼻がメインになり、話に集中できない)

などもあてはまりますね。

日常の中での多少の”ながら”は許容範囲でしょうが、何かを意識的に楽しみたい時は、その刺激に集中できるように他の刺激を調整するとより楽しめるでしょう。

この図解の応用例

この図解を「強いものが他のものを一気に押しのける」と抽象化すると

人はネガティブなことに目が行きがち(ネガティブなこと = 強いもの)

(図解→事例)プラスに変換できないか考える、自分のできることを考えたらあとは意識的に気持ちを切り替える等、「ネガティブの重みづけ」を調整する

(事例→図解)ネガティブな刺激のように、苦手(または得意)な刺激に重みづけを与えているかも→普段意識しない刺激(私なら触覚や味覚)も意識してみる一気にシェアを確保しての囲い込み(高シェア企業の情報 = 強いもの)

(図解→事例)製品やサービスを買う時は「よく目にする、情報が多い」ものだけでなく、他の選択肢も意識的に調べて検討する

(事例→図解)一つのサービスや企業に頼りきりになると、それが改悪されたときに逃げ場がなくなる→得意な刺激だけでなく、それ以外の刺激もバランスよく鍛える

などにも応用できそうです。

ことわざ化:イス取りゲームもゆずり合い

●関連note&マガジン

図解の「型」と使用例→図解パターン

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉