論語の「子曰」って、「し、いわく」なの?「し、のたまわく」なの?

いや、「のとうばく」だろ文章博士的に考えて…。

というガチなやつはひとまず置いておいて。

自分も全くガチではないので、非常にライトな感じで「いわく」「のたまわく」問題を書いてみたい。

渋沢栄一が次期一万円札に決まったことで論語の関連図書の発行が増えているけれど、そこでやはり気になるのは、

「あれ?学校では『いわく』って習ったんだけど、『のたまわく』なの?」

という、「いわく」「のたまわく」問題だと思う。「いわく」を採用してる本もあれば、「のたまわく」とルビを振っている本もあり、岩波文庫では「しののたまわく」となっていてなんだかとっても混乱してくる。しかも、「いわく」で育ってきた人、「のたまわく」で育ってきた人が混在しているのがさらなるカオスを呼び起こしている。

どっちが正しいのか、自分の中ではっきり決めないとどうにも座りが悪いと感じる俺のような人間にはこれは巨大な問題だ。このあずましくない(北海道弁)感じが、俺の論語への道を強力にブロックするのである。

これでは論語が読めない…!

もはやその深遠なる内容よりも、訓読の違いが気になって君子への道を歩めそうにない。

これは非常に危険だ。

というわけで、調べてみた。君子への道の第一歩としてな…!

「いわく」「のたまわく」の歴史

https://kambun.jp/izanai/04-12rekishi.htm

まずはこちら!このような頼もしいサイトが今も更新されているというのは心強い限りだ。

詳しくは上記サイトを熟読してもらうとして(すっごい面白いよ)、ざっくりとまとめると、以下のようになる。

・平安時代から江戸時代まではおおむね「のたまわく」ベースだった

・明治45年に文部省が漢文の訓読のルールを定めており、ここから「のたまわく」ではなく「いわく」を使うようになった

ということかな!

江戸時代までは「いわく」は使われておらず、明治45年に文部省から「漢文の訓読で敬語表現を使う場合は、我が国の皇室に関することのみとする」という基準を制定したので、それによって「し、いわく」となったわけだ。

皇室の権威を確たるものにするために、皇室や神社以外の権威を制限した、と言えるかな。廃仏毀釈と同じ論理が、実は儒教にも適用されていたというのは初めて知った。廃仏毀釈ほど激烈ではないにしても、地味に儒教の権威にも手が入れられていたということらしい。

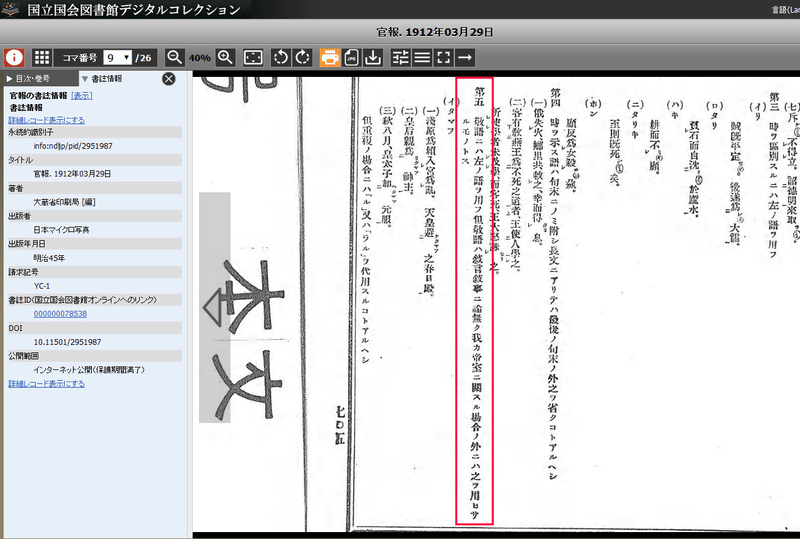

では、その文部省が漢文訓読のルールを定めた「漢文に関する文部省調査報告」というのには実際どのように書かれているのか。調べると、国会図書館デジタルコレクションのなかに明治45年3月29日の官報にそれがあった。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2951987

ここの、9コマ目の、左下!

赤枠の部分に、

「敬語ニハ左ノ語ヲ用フ但敬語ハ敍言敍事ニ論無ク我カ帝室ニ關スル場合ノ外ニハ之ヲ用ヒサルモノトス」

とある!これだ!「日本の皇室に関すること以外に敬語を使わない」とある。これによって、半ば政治的に「し、いわく」が誕生したものと思われる。

そういう政治的なキナ臭さの部分以外は、漢文訓読のルールとしてみんななじみのあるものなので、読んでみると「あー、この時に整理されたのか」ってなって楽しい。

http://snob.s1.xrea.com/fumikura/19120329_kanbun/

こういうのもちゃんと書き起こしてくれている人たちがいるんだよ…!

ありがとう00年代のインターネット!素朴なサイトデザインは信頼の証だぜ…!

というわけで

「いわく」が実は政治的に作られた訓読文だとわかった。まぁもちろん、平安期の訓読も多分に政治的なものだったのだろうけれども、「(皇室の権威のために)敬語で訓読するのをやめなさい」という記録が残っているのは面白いね。

自分の感覚として、「いわく=昔ながらの表現」「のたまわく=最近の表現」という認識があったのだけれども、それはどうやら単に俺が「いわく」に慣れていただけのことだったようだ。

こういう、「慣れ親しんでいて、正しい権威あるものだと思っていた歴史」が実は俺の認識不足で、きちんと歴史の流れを追っていけば変な誤解は氷解する者だったという経験はままあるもので、それこそが調べたり、学んだりする楽しさなんだろうなと思ったよね!

子曰く、学びて時に之を習う。亦説ばしからずや。朋有り、遠方より来る。亦楽しからずや。人知らずして慍(いきど)おらず、亦君子ならずや。

そういうことを、論語の最初の一発目で言ってくれているからね…!

まこと、学びと言うのは体験してこそなのだな、と思ったよ!

それで結局どっちにするのか

俺の心の中で「いわく」「のたまわく」のモヤモヤはもはや完全に晴れたわけだけれども、あえて「俺はどっちで読むか」を考えた場合…

やはり俺は「いわく」と読もうと思う!

その最大の理由は、やはり、「のたまわく」はリズムが悪いと思うのだ。それに、「のたまわく」以外の部分に敬語表現がそんなに出てこないので、なんだかしっくりこないというのもある。それに孔丘先生は特に音楽を重視した人なので、音韻も論語には重要な事柄だと思うのだ。

次に、孔丘先生を過剰に崇め奉るのはどうなんだろう、という気持ちがあるからだ。孔丘先生は間違いなく偉大なる巨人(身長的な意味でも)だけれども、その言葉をやたらとありがたがるのは、違う気がする。

論語の中の「述而」7-23にて、

子曰く、

二三子、我を以て隠せりと為すか。

吾は爾に隠す無きのみ。

吾行いて二三子と与にせざる無き者は、これ丘也。

「私が何か隠し事をしているというのか?何も隠してなどいないよ。お前たちと一緒に考え、一緒に物事を行う。それがこの私、孔丘なのだ」(超意訳)

と言っている。

論語の中で孔子が弟子に教えを授けるシーンは、日常の何気ないときにふと交わされた会話が主のような感じがする。少なくとも、孔子が壇上に立ち、弟子たちが座して教えを授かる、という形態ではなかったはずだ。孔子は失敗もするしボヤくが、よく笑い、楽しみ、人と一緒に歌う。そういう孔丘先生を「聖人・孔子」として敬して遠ざけるのは大変な違和感があるのだ。

子曰く、

巧言令色、鮮し仁。

とも言っているしね。「のたまわく」と言葉を飾ったとしても、それは本心とは限らないわけで。修辞に悩むより、行動したものが強いわけだよ。

俺が感じる論語の面白さは、孔丘先生とその弟子たちの楽しい会話にあると思う。

決して聖人ではない、普通の人間・孔丘先生が悩みながらも不可能を可能にすべく奮闘する姿がとても魅力的だ。そしてその孔丘先生の隣に立ち、直截な質問を投げつける。やれやれとため息をつきながらも、笑って教えをといてくれる。皮肉や辛らつな言葉が飛んでくることもあるが、それでもこの先生と一緒に学ぶことこそ、何物にも代えがたい素晴らしい時間であると思うのだ。そうして共に学んでいく中で、飾った言葉など不要なほどに、心の底からの尊敬がわいてくる。

きっと子路はそう思っていたに違いない。

俺も子路のように学びたいと思うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?