【高校生物基礎】第15講「自律神経はどのような働きをもつのか?」

~プロローグ~

「今日はどんな遊びをしよう?」子供は、給食後の昼休みに外で遊ぶのをとても楽しみにしている。しかし、昼休みの時間に、交感神経の活動が過剰に優位になれば、食べ物の消化がうまく進まない。腹痛につながる可能性もあるだろう。「昼休み」は、まさに休むための時間なのである。対して、敵に襲われ、命にかかわるような緊急事態の際(逃げるか?!戦うか?!の選択を迫られている時)は、食べ物の消化などにエネルギーを使っている余裕はない。

★テストに出やすいワード

①自律神経系

②交感神経

③副交感神経

④間脳視床下部

⑤立毛筋

要点:交感神経は体を闘争状態に、副交感神経は体を休息状態にする。

(1)ヒトの神経系

● ヒトの神経系には中枢神経系(ちゅうすうしんけいけい。脳と脊髄)と末梢神経系(まっしょうしんけいけい)がある。

● 末梢神経系には体性神経系(たいせいしんけいけい。運動神経と感覚神経)と自律神経系(じりつしんけいけい。交感神経[こうかんしんけい]と副交感神経[ふくこうかんしんけい])がある。

(2)自律神経系

● 交感神経は体を闘争状態に、副交感神経は体を休息状態にするように働く。交感神経と副交感神経はふつう正反対に働く。これを「拮抗[きっこう]的に働く」という。

雑談:交感神経と副交感神経は、「リーダーと副リーダー」のような関係ではない(必ず交感神経からの命令が、副交感神経からの命令より優先される、ということはない)。どちらも同じくらい重要な働きをもつ。

● 交感神経も副交感神経も、最高中枢は間脳視床下部(かんのうししょうかぶ)という場所である(間脳視床下部:間脳にある視床下部と言う領域)。

雑談:間脳には、視床下部のほかに、視床という領域もある(視床は、嗅覚以外のあらゆる受容器から大脳皮質に伝わる感覚の活動電位を中継している)。

雑談:自律神経の最高中枢は間脳視床下部である。大脳ではない(ただし、ストレスを受けた場合など、大脳の影響を受けることが知られている)。大脳が支配していないので、意識的に自律神経を支配できない。胸の高鳴りを意識で止めることができないことは、あなたも経験済みだと思う。また、これは、生存のために有利である。危険な状況に出会った時に、「えっとー、まず瞳孔を広げてー、心拍を増やしてー、あと、気管支を広げて・・・」などと意識的に身体の反応を調節している暇はない。

● 交感神経はすべて脊髄から出ている。副交感神経には、中脳、延髄、脊髄などから出ている(必ず教科書の図を確認すること。絵で選ばせられることがある。脊髄のみから出ている方が交感神経である)。

● 交感神経と副交感神経のはたらき

下表の( )の中はイメージ。それぞれの反応のメリットは確定していない。

雑談:交感神経が優位になると、瞳孔が拡張される。好きな人が隣にいると、瞳孔が拡張し、魅力的な眼になる、という都市伝説がある。本当かどうかはわからない。

● 立毛筋(りつもうきん)・汗腺(かんせん)・大部分の血管・副腎髄質は、交感神経のみの支配を受けている(副交感神経が分布していない)。たとえば、立毛筋は交感神経によって収縮し、交感神経が働かないと弛緩する(ただし、覚えなくてよいが、副交感神経は顔面皮膚の血管には分布し、血管拡張にはたらく)。

講義動画【自律神経系のイメージ】

雑談:上の動画で、交感神経によって顔が青ざめると言っているが、もちろん、必ず青ざめるとは限らない。顔色には心拍も影響するであろうし、実は、顔面には、交感神経性血管収縮神経(唇、耳、鼻に多い)だけではなく、交感神経性血管拡張神経も存在する。なお、情動による顔面紅潮については、まだよくわかっていない。 怒りに際して、多くの動物はうなったり、叫んだり、耳を伏せ、毛を逆立てるほか、脈拍・呼吸が速くなり、血圧上昇、顔面紅潮などが起きる。 恐れに際しては、瞳孔が散大し、目をきょろきょろ動かし、毛を逆立て、冷汗を出し、唾液の分泌が低下して口が渇き、皮膚血管は収縮して顔面蒼白となる。 情動反応の生ずる部位は、視床下部および大脳辺縁系であるとされているが、たとえば「ピアノの発表会における緊張」などの複雑な精神状態と、自律神経がどう関わっているかについては、よくわかっていない。

講義動画【自律神経系】

発展:神経伝達物質(しんけいでんたつぶっしつ)

神経は神経細胞(別名:ニューロン)という細胞の集まりである。神経細胞は隣り合う次の神経細胞に神経伝達物質という化学物質で情報を伝える。神経伝達物質として、交感神経ではノルアドレナリンが、副交感神経ではアセチルコリンが使われている(ただし、正確には、交感神経の節前ニューロンではアセチルコリンが使われている。節前ニューロンについては後述する)。

語呂「汗散るゆうこりん服交換(アセチルコリン、副交感神経)」

*汗腺には交感神経のみが分布するが、そこで分泌される神経伝達物質は例外的にアセチルコリンである。「汗はアセ」と覚えよう。

発展:神経細胞(ニューロン)の構造

神経細胞(ニューロン)の構造や働きについては、発展生物の講義資料(動物生理の資料)に詳しく記してあるが、生物基礎では気にしなくてよい。核のある場所と、核がある「細胞体」(さいぼうたい)、細胞体からたくさん出た「樹状突起」(じゅじょうとっき。木の枝のような突起)、細胞体から長ーく1本伸びた「軸索」(じくさく)くらいチェックしておけばよい。

ニューロンは、興奮を別のニューロンに伝えることができる。人体の中にあるたくさんのニューロンが興奮の情報を伝え合っている(たとえば、眼の網膜にある特殊な細胞が光を受けて興奮する。その興奮は、ニューロンに伝わり、さらに脳にいる別のニューロンに伝えられる。そうしてヒトは光を知覚すると考えられている)。細かいことは知らなくてよい。下図はニューロンが興奮を伝えているイメージ。

雑談:ニューロン(神経細胞)は、正確には、そのはたらきによって3つに分けられる。

① 感覚ニューロン:集まって感覚神経を構成する(あまり気にしなくていいが、感覚ニューロンは下図のような少し面白い形をしている。軸索が2本あるが、片方は樹状突起の働きをする)。

② 介在ニューロン:中枢神経系にある。あるニューロンと他のニューロンの間で仲介を行う。

③ 運動ニューロン:集まって運動神経を構成する。

下図はイメージ。受容器は、刺激を受容する眼や耳や皮膚のこと。効果器(こうかき)は筋肉や腺のこと(正確には、「動物体が外界に向かって能動的な働きかけをするための直接手段となる器官や細胞」を効果器という)。介在ニューロンがたくさん集まった場所が、脳や脊髄(中枢と呼ばれるところ)。

発展:節前ニューロンと節後ニューロン

交感神経と副交感神経は、中枢から出た後、心臓や瞳孔などの効果器に至る間にシナプス(ニューロンとニューロンの接合部分)を形成する(たとえるなら、シナプスは、細胞が、興奮というバトンを次の細胞にバトンタッチする場所)。ニューロンのシナプス接合部を神経節(しんけいせつ)といい、中枢から神経節に至るニューロンを節前(せつぜん)ニューロン、神経節から出て効果器に至るニューロンを節後(せつご)ニューロンという。基本的に、交感神経では中枢である脊髄に近い所(覚えなくていいが交感神経幹[こうかんしんけいかん]という所)に神経節があり、副交感神経は各効果器のすぐ近くに神経節がある。

雑談:交感神経幹は、脊柱の両側に縦走する構造であり、鎖状に連結された神経節と、節間枝からなる。交感神経の節前ニューロンを受け、節後ニューロンを送っている。

雑談:運動神経では、自律神経と異なり、シナプスを介することなく直接効果器である骨格筋に至る(下図)。

自律神経が途中でシナプスを介する利点として、中継点で情報を修飾できることなどが考えられてる(複数の節前ニューロンが1個の節後ニューロンに命令を伝えることがある。この時、節後ニューロンは、複数の節前ニューロンからの情報を統合していると考えられている)。また、逆に、1個の節前ニューロンが複数の節後ニューロンに情報を伝えることも多い(発散という)。特に交感神経の神経節では発散が多くみられる。交感神経が「闘争か逃走か」を司る神経であることを考えれば、緊急時に、一気に複数の効果器に命令を送ることはとても都合がよい(ただし、自律神経の発散についてはわかっていないことも多い)。

(3)遠心性神経・求心性神経

● 中枢から命令を伝える神経(自律神経や運動神経)を遠心性(えんしんせい)神経、中枢へ情報を伝える神経(感覚神経)を求心性(きゅうしんせい)神経という。

雑談:求心性の自律神経もあると考えられているが、高校では無視する。

(4)中枢神経系

● 人の中枢神経系(ちゅうすうしんけいけい)には脳と脊髄(せきずい)がある。

● 人の脳はさらに、大脳、間脳、中脳、小脳、延髄(えんずい)という部位に分けられる。間脳はさらに視床と視床下部という場所に分けられる。

語呂「悪代官熱中症!え~ん!(ヒトの脳は、上から、"大"脳、"間"脳、"中"脳、"小"脳、"延"髄にわけられる)」

Q&A

Q.自律神経の最高中枢は間脳視床下部なのに、「交感神経は脊髄から出ている」「副交感神経は中脳、延髄、脊髄から出ている」と書いてあるのはどうして?…「出ている」、というのは、神経がそこから出て、様々な器官に伸びている、という意味。間脳視床下部が社長で、中脳、延髄、脊髄は副社長というイメージを持っておけばよい。実は、間脳視床下部が最大の役割を果たしていることはわかっているが、多くの活動の正確な中枢の位置はまだ特定されていない。呼吸については、延髄に呼吸中枢があることなどがわかっている。

Q.排尿や涙について、自律神経はどうかかわっているの?…実はあまりよくわかっていない。意志による排尿には大脳皮質が、恐怖などによる失禁には大脳辺縁系や視床下部が関与するといわれている。また、副交感神経も交感神経も涙の分泌を促すと考えられている(例外的に拮抗的でない)。情動興奮で涙が出るのは、大脳辺縁系からのインパルスが涙腺分泌中枢を刺激するためと言われている(情動性の涙が流れるときには、交感神経から副交感神経への切り替えが起きているとする説もある)。

Q.立毛筋って何?…もともとは毛を立てる筋肉。「怒髪天を衝く」という言葉がある。人間では立毛筋のはたらくメリット(毛を立たせて、噛み付かれにくくしたり、体を大きく見せる)はほぼ失われているとされる。アニメの表現では誇張して描かれる。下図はイメージ(誇張されたアニメ的表現)。

発展:レーウィの実験

● レーウィは、カエルの心臓AとBを用意し、以下の実験を行った。

①まず、カエルの心臓Aの副交感神経(迷走神経という副交感神経)を刺激した。すると、心臓Aの心拍数は減少した。これは、副交感神経が刺激され、アセチルコリンが放出されたからである。

②心臓Aの中を流した液体(アセチルコリンが含まれている)を、心臓B(神経は切ってある)に流入すると、心臓Bの心拍数が減少した。

この実験によって、レーウィは「心臓の拍動が副交感神経から放出される化学物質によって抑制される」ことを証明した。

*溶液にはリンガー液を使った。

*リンガー液:生物実験に使用する、浸透圧やpH、イオン組成を体液に近付けた溶液(リンガー液を使うと、生理食塩水を使う時よりも長く器官などを生かしておくことができる)。

*生理食塩水(せいりしょくえんすい):体液と等張な食塩溶液(カエルは0.65%、ヒトは0.9%)。

語呂「ヒトの奥(ヒト、0.9)」

*「等張な」とは「浸透圧が等しい」という意味だが、「同じ濃度の」という意味だと思っておけばよい。

雑談:当時、レーウィの提唱した「化学物質による情報伝達」というアイディアは、なかなか受け入れられなかった。

雑談:レーウィは、この実験を、夜ひらめき、紙に書き留め、再び眠りについた。そして、朝、メモ書きを見たが、自身の書いた走り書きを読解できなかったという。その日の晩、午前三時に、再び実験法を思い出したが、今度は眠らずに実験室に直行し、朝まで実験した。後日、レーウィは次のように語っている。「日中に慎重に考えていたら、そのような実験を行わなかったのは間違いないだろう。なぜなら、もし神経インパルスによって伝達物質が放出された時、効果器—―私が用いたのは心臓であるが――に影響を与えるのに十分な量が放出されるとは考えられなかったのである。」

雑談:心臓の拍動は繊細な調節を受けている。ヒトの心が「心」臓付近に存在すると考えられてきたのも無理はない(現在でも、心が痛む、と言う時、頭ではなく胸のあたりに手を置くことが多い)。哲学者エンペドクレスも「人間の場合、心臓の周りの血液が思考である」と述べている。

発展:ヒトの脳について

(ほぼ生物基礎範囲外。)

雑談:紀元前17世紀に書かれたパピルスには、すでに「脳」についての記述が見られる。

雑談:「脳はいくつもの未探検の大陸と未知の領域の大いなる広がりからなる世界である。」カハール

● 脳は上の方から、大脳(だいのう)、間脳(かんのう)、中脳(ちゅうのう)、小脳(しょうのう)、延髄(えんずい)に分けられる(橋[きょう]は省略している)。

語呂「悪代官熱中症、え~ん(脳は上から、大脳、間脳、中脳、小脳、延髄)」

(1)大脳

大脳:外側の層(皮質)は細胞体の集まった灰白質(かいはくしつ)で、内部(髄質)は軸索が集まった白質(はくしつ)である。

★大脳の皮質ー灰白質

★大脳の髄質ー白質

(脊髄と逆になっている。非常によく問われる)

雑談:アガサ・クリスティーの作品、名探偵ポワロの口癖は「あなたも灰色の脳細胞を働かせなくてはいけませんよ。」(大脳の皮質は灰白質)

雑談:「昆虫学者が色鮮やかな蝶を追い求めるように、私の興味は灰白質という庭の中で、繊細かつ優雅な細胞たち、意識を生み出す神秘的な蝶を追う。」カハール

雑談:大脳皮質は、その位置によって、前頭葉・頭頂葉・後頭葉・側頭葉に分けられる(これらは4つの脳葉と呼ばれる)。

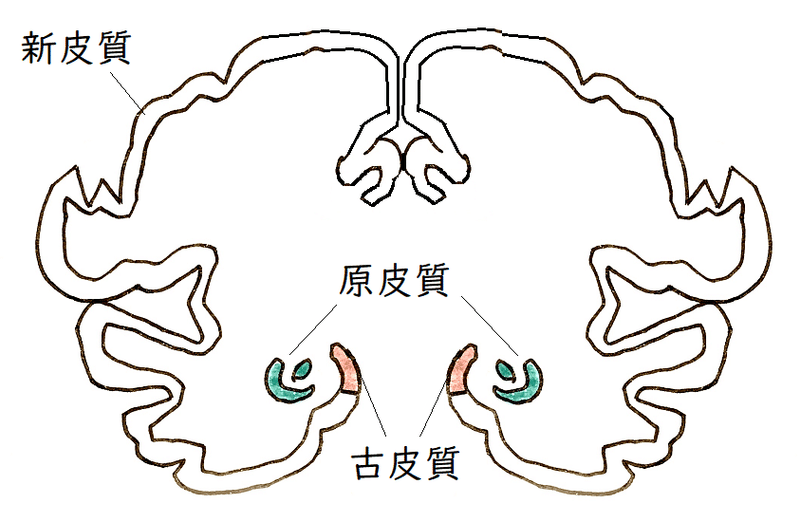

・大脳の皮質には新皮質(しんひしつ)・古皮質(こひしつ)・原皮質(げんひしつ)という領域がある。

雑談:大脳皮質は、大きく、6層のニューロンの構造をもつ新皮質と、層がもっと少ない古皮質と原皮質に分けられる。

雑談:一般に、哺乳類の新皮質は6層あるいはそれ以上のニューロンの層構造をもつが、発生のどの時期にも6層構造を示さない系統発生的古い皮質は異種皮質と呼ばれる。古皮質と原皮質を合わせた領域は、異種皮質におおむね一致している。

雑談:一般に、新皮質は哺乳類にしか見られない。新皮質は、哺乳類の大脳皮質で最大かつ進化的に最も新しい領域であり、「皮質」という用語は、特に断りがなければ新皮質を指すことが多い。

雑談:新皮質は大脳皮質の最も外側に位置している。新皮質は、嗅球(嗅細胞のすぐ上にあり、嗅細胞からの入力を受ける球状の構造)からの情報を直接的にも、古皮質を介して間接的にも受けない皮質として定義された。古皮質は、嗅球から直接入力を受ける皮質として定義された。原皮質は、古皮質から間接的に嗅覚の入力を受ける皮質として定義された(ただし、今日の知見では、原皮質の中で、嗅覚に密接に関係する領域はごく一部である。原皮質は海馬などの領域を含み、記憶の形成に重要であると考えられている)。

雑談:海馬と原皮質を同義とすることもある。

雑談:海馬の機能を失った患者は、最近の出来事を記憶できないが、ずっと昔のことは思い出すことができた。このことから、海馬は、新しい記憶をつくるのに必要な場所で、短期記憶を長期記憶に変えることに関係しているのではないかと考えられている。(海馬は記憶を関連付け、形成することに関わると考えられている。また、情報は、大脳皮質に移って長期的に保持されると考えられている[ただし、記憶の形成については、わかっていないことが多い])。

*短期記憶と長期記憶の定義はあいまいである。高校生はあまり気にしなくてよい。一般に、ダイヤルする前にさっき調べた電話番号を思い出す、食料を買いに行ったときに必要なものを思い出すことなどが短期記憶として扱われることが多い。対して、長期記憶には、過去の大切な出来事や、家族の名前、自分の名前などが含まれる。

*海馬の2/3を含む領域を切除したH.M.(患者のイニシャル)として知られる患者の症例は有名である(側頭葉てんかん治療のためにこの治療が行われた。この症例によって、海馬が記憶の形成において重要であることがはっきりしてきた)。手術の後、彼はひどい前向健忘症(手術後の出来事の一部を記憶できない)に見舞われた。彼の短期記憶は失われていた(ただし、短期記憶の定義によって、彼の症例の解釈は異なる。彼の短期記憶は正常であったとすることもある)。彼はこう言っている。「この瞬間、私にとってすべてが明瞭に見える。しかし、いったいほんの少し前には何が起こったのだろうか。これが私を悩ませることだ。まるで夢から覚めた時のようだ。私はただ思い出せない。」

雑談:一般に、アルツハイマー型認知症になると、海馬などから病変がはじまる。そのため、今日あったことを明日には忘れてしまうといったような、短期記憶の障害が起こる場合がある。

雑談:下図は新皮質・古皮質・原皮質の位置のイメージ。古皮質・原皮質の定義には揺れがあるので、高校生は気にしなくてよい(古皮質・原皮質という用語は、神経科学の分野ではあまり用いられない)。

①新皮質

新皮質:感覚の認知(視覚・聴覚など)、随意運動、精神活動(記憶・思考・理解など)の中枢。ヒトの大脳では、新皮質が非常に大きく発達している(ヒトでは皮質の90%を新皮質が占める)。

②古皮質と原皮質

古皮質と原皮質:本能や基本的な感情の中枢。原皮質には海馬(かいば)が含まれる。

③大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)

大脳辺縁系:古皮質・原皮質およびそれらと関係する部位などを含めた名称(領域は完全には確定していない)。情動、欲求、本能を統合する。原皮質に海馬(記憶に関係)を含む。

*古皮質と原皮質をあわせて辺縁皮質(へんえんひしつ)といい、さらに辺縁皮質と密接に関係する扁桃体(へんとうたい。欲求や感情などに関係する)などを含めて大脳辺縁系と一括し、その機能が論じられることが多い。

*大脳辺縁系=辺縁皮質+扁桃体など

雑談:扁桃体は、大脳の底部近くに存在するアーモンドの形をした神経細胞の集まりである。生得的行動、情動行動、自律神経機能の発現に関与する。特に、恐怖条件づけ情動反応に関して統合的な役割を果たすと考えられている。

雑談:大脳辺縁系(limbic system)は、大脳半球の内側壁の「辺縁(ラテン語でlimbus)」が語源。大脳辺縁系には、さまざまな皮質領域(特に側頭葉と前頭葉の内側領域)と、これらに結合する扁桃体や視床下部などの領域が含まれる。

⓸大脳皮質の分業

・大脳は領域ごとに担当する機能が異なる(下図はイメージ)。ヒトは、ある意味、脳の後ろで物を見ている。側頭葉に聴覚野があるのは、ヒトの耳が側方についていることから連想できる。

語呂「大図鑑見る(大脳において、前の方から、随意運動、皮膚感覚、視覚に関係する領域がある)」

雑談:上の図で「皮膚感覚」としているところは、「体性感覚」としたほうが正確である。体性感覚とは、触覚、温度覚、痛覚、体の位置感覚など、皮膚、筋肉、関節などに存在する受容器を介する感覚のことである(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、内臓感覚[内臓に関する感覚]以外の感覚である)。

雑談:大脳皮質の大きな特徴は、機能局在である。大脳皮質は領域ごとに異なる機能を担っている。その各領域は「野(や)」と呼ばれている。

雑談:大脳皮質において、運動野および感覚野以外の領域を連合野(れんごうや)という。連合野はヒトで特異的に発達した部位である。連合野は、高度な精神作用の統合機能を持つとされる。前頭連合野(前頭葉にある連合野で、ヒトで特に発達している。より高次な機能を司る)は思考・意志・創造・人格などの、前側頭連合野は記憶の、頭頂-側頭-後頭前連合野(これらの連合野は連続している)は知覚・認知・判断の中枢と考えられている。

講義動画【脳の機能】

(2) 間脳

視床と視床下部がある。視床下部は自律神経系と内分泌系の中枢。

雑談:視床は、嗅覚以外のあらゆる受容器から大脳皮質に伝わる感覚のインパルスを中継している。

(3) 中脳

姿勢保持、眼球運動、瞳孔反射の中枢。

語呂「しせいだめでちゅ(姿勢保持、"め"で眼球運動・瞳孔反射中枢、"ちゅ"で中脳)」

雑談:中脳は眼の動きや、視覚・聴覚反射の協調などに働く。中脳の複数の部位から、眼球運動を制御する外眼筋につながる神経路が生じている。

(4)小脳

随意運動の調節、からだの平衡を保つ中枢。

語呂「しょうへい運動超切ない(小脳、平衡、運動調節)」

雑談:小脳は体の平衡を正しく保持したり、筋肉の正常な緊張状態を保ったりするめの、精密な制御器官としてはたらいている(たとえば、ボールをうまく投げるには、一連の筋肉を精密に制御する必要がある。その瞬間瞬間、正確なタイミングで一連の筋肉は収縮している)。運動の強さや範囲を調節する。また、小脳は、歩行運動の制御全般に関わっている(小脳に損傷がある場合、運動失調性歩行がみられる。これは、酒に酔って酩酊している時のような歩行に似ている)

(5) 延髄

呼吸運動、血液循環(心臓拍動)の調節・だ液・涙の分泌などの中枢。

語呂「え~ん、涙だ、深呼吸しよう(延髄、涙、だ液分泌、心臓、呼吸運動)」

雑談:延髄は生命維持上きわめて重要な役割を演じている。延髄は脊髄から直接伸びており、組織的にも機能的にも脊髄に酷似している(ただし、延髄は脳の一部であることに注意)。

発展:血圧調節

自律神経による血圧調節の中枢は延髄にある。下図はイメージ。副交感神経から分泌されるアセチルコリンは、心筋収縮力・心拍数を抑制することにより血圧を低下させる。交感神経からはノルアドレナリンが分泌される(また、交感神経は副腎髄質からアドレナリンを放出させる[図示していない])。ノルアドレナリン(やアドレナリン)は、心筋収縮力・心拍数を増加させることによって血圧を上げる。

発展:脳幹

*延髄・橋(きょう)・中脳をあわせた部分の総称を、脳幹(のうかん)という。

語呂「えーんずるい、今日のチューはノーカンだ(延髄、橋、中脳、脳幹)」

*橋=中脳と延髄の間に位置する脳の部分。

雑談:橋の腹側には、橋核がある。橋核は大脳皮質から小脳へ、運動情報・感覚情報を伝える役割を持つ。背側には呼吸や味覚、睡眠に関わる構造がある。

雑談:脳幹には間脳を含めることもある。しかし、間脳は機能的には大脳に近いため、現在は独立させることが多い。今回は、『南山堂医学大辞典』、『カンデル神経科学』(MEDSi)、『スタンフォード神経科学』(MEDSi)の解釈に従った。

雑談:脳幹は、脳全体を樹木に例えた際、大脳を支える幹のように見えることからその名で呼ばれている。

発展:脳死

一般に、脳死とは、脳幹を含む脳の全機能が不可逆的に停止した状態を指す。

雑談:最近では、脳死は、臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に関連して議論されることが多い。かつては、心臓・肺・脳の全機能が不可逆的に停止することをヒトの死と見なしてきたが、近年になって、人工呼吸器により、脳死の状態が長時間持続するようになった。脳死は、人工呼吸器の進歩がもたらした新しい死の概念といえる。日本では、「脳死は個体死か」という議論を経て、臓器の移植に関する法律が施行され、一定の条件のもと、脳死体からの臓器摘出が可能となった(臓器提供が承諾され、厳密な手続きを経て法的に脳死と認められれば、脳死は個体死として、臓器が摘出される)。

雑談:骨格筋の運動など、体性神経が司る機能を動物機能、自律神経が司る内臓機能を植物機能と呼ぶことがある。動物機能が失われ植物機能が残っている状態を「植物状態」という場合があり、意識はないが、脳幹の機能はほぼ正常であり、自発呼吸は維持される(「脳卒中や頭部外傷などにより昏睡状態に陥り、死線をさまよったのち開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通を完全に喪失した患者の示す症候群」を遷延性意識障害といい、一般に、大脳が障害されているが、脳幹機能はほぼ正常である。この状態がしばしば植物状態・植物人間と俗称される。しかし、植物状態・植物人間という呼び方は、患者の人権を考えると、適切ではない)。

講義動画【ヒトの脳】

発展:脳神経と脊髄神経

脳から伸びる神経を脳神経(12対ある)、脊髄から伸びる神経を脊髄神経(31対ある)という。したがって、脳神経と脊髄神経は、脳や脊髄のことではなく、(中枢から出る)末梢神経であるから注意せよ(私大でひっかけ問題として出る)。

雑談:脳幹は、(脊髄が体幹や四肢の感覚・運動制御を行うように)頭部と首、顔面の感覚・運動制御を司っている。12対の脳神経によって脳幹への感覚入力・運動出力が実現される(12対の脳神経の機能は31対の脊髄神経の機能と類似している)。

発展:動眼神経・顔面神経・迷走神経

脳神経のうち、以下の3つは少し有名(特に迷走神経は有名)。

①動眼(どうがん)神経:毛様体筋や瞳孔括約筋、まぶたを動かす筋肉などを支配する(眼に関することを支配するイメージ)。中脳から出る。

②顔面(がんめん)神経:顔面表情筋や涙腺などを支配する(顔面を支配するイメージ)。橋から出る(橋と延髄の間くらいから出るので、延髄から出るとすることもある)。

③迷走(めいそう)神経:幅広く内臓を支配している(幅広く迷走、放浪し、様々な臓器を広く支配するイメージ)。延髄から出る。

①②③の神経は副交感神経を含む(知らなくてよいが、これらの脳神経は、副交感神経の他に運動神経なども含む混合性神経である。ただ、特に迷走神経は、副交感神経が中心である)。

雑談:初期の解剖学者は、迷走神経の行く先がわからなくなるほど複雑であったことから、この神経に迷走神経(vagus nerve)という名を付けた。「vagus」はラテン語で「放浪している」という意味。

発展:色々な脊椎動物の脳

(ほぼ問われない)

下の図はイメージ。正確ではない。縮尺は統一していない。

ポイント

①魚類:大脳の占めるスペースが非常に小さい(知らなくていいが、前方に突き出た部分は嗅覚に関わっており、先端の球状の膨らみを嗅球と言う)。

②鳥類:平衡覚と運動調節を司る小脳の割合が大きい(空を飛ぶため)。

③ヒト:大脳の割合が大きく、間脳や中脳は側面からは見えない(間脳は自律神経系と内分泌系の最高中枢であり、重要なので奥の方にしまわれている)。