【高校生物】代謝②「呼吸とはどのような反応か?」

~プロローグ~

ドイツ生まれのイギリスの生化学者クレブスは、1937年にクエン酸回路(クレブス回路とも言われる)を発見し、1953年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した(なお、クレブスは1932年に尿素回路も発見している)。現在、菌類の一種によって、年間、何百万トンというクエン酸が合成されている。クエン酸はソフトドリンクに爽快な風味と心地よい酸味を与える(クエン酸は、レモン、ミカンその他酸味のある果実中にもたくさん遊離して存在する)。また、クエン酸のNa塩であるクエン酸ナトリウムは、Caイオンを捕まえてしまう働きがあるので、血液凝固阻止剤として利用されている(血しょう中のCaイオンは血液凝固反応に必須である)。

★テストに出やすいワード

①乳酸発酵

②アルコール発酵

③解糖系

④クエン酸回路

⑤電子伝達系

要点:発酵によって、酸素を用いずに有機物を分解しATPを合成することができる。(2ATP生成)

● 発酵:酸素のない環境で有機物を分解しATPを生成する過程。

● 発酵には乳酸発酵やアルコール発酵がある。

● 発酵は細胞質基質で起こる反応である。

(1)乳酸発酵

● 乳酸発酵は乳酸菌などが行う。

雑談:乳酸菌の行う乳酸発酵は、チーズやヨーグルトの製造に利用されている。

● 乳酸発酵は以下の反応式で表される。

C6H12O6 → 2C3H6O3(乳酸) + エネルギー(2ATP)

(グルコースを真っ二つに割っているかような反応である)

● 乳酸発酵と同じ反応が動物の骨格筋でも行われる。その場合は解糖という。

雑談:嫌気的条件下では、筋肉において、解糖により乳酸が生じる。この乳酸が筋肉痛を引き起こすとされるが、詳細は未解明である。

(2)アルコール発酵

● アルコール発酵は酵母菌などが行う。

雑談:酵母菌の行うアルコール発酵の現象は、古くからワインやビールの醸造に利用されてきた。また、脱炭酸酵素により取り除かれた二酸化炭素は、パンを膨らませる(アルコールはパンが焼かれるときに蒸発する)。なお、紀元前6世紀に使われていた容器から、現在ワインやパンを作るのに使われている酵母菌のものと同じ塩基配列が発見されている。

● アルコール発酵は以下の反応式で表される。

C6H12O6 → 2C2H5OH(エタノール) + 2CO2 + エネルギー(2ATP)

● 酵母菌は真核生物でありミトコンドリアをもつ。酵母菌細胞内では、酸素存在下でアルコール発酵が抑制される。この現象をパスツール効果という(グルコース1分子から得られるATPは、アルコール発酵では2分子である。呼吸では最大38分子である。呼吸を優先するのは当然である)。

雑談:パスツールがパスツール効果を報告してから、呼吸の酸化的リン酸化の仕組みが解明されるまで、100年を要した。

雑談:古代エジプトの『死者の書』(死者を来世に復活させるために遺体とともに埋葬委した呪文)に、すでにビールの作り方の記述がある。

発展:詳しい発酵の流れ

(1)NADHの生成とNAD⁺の再生

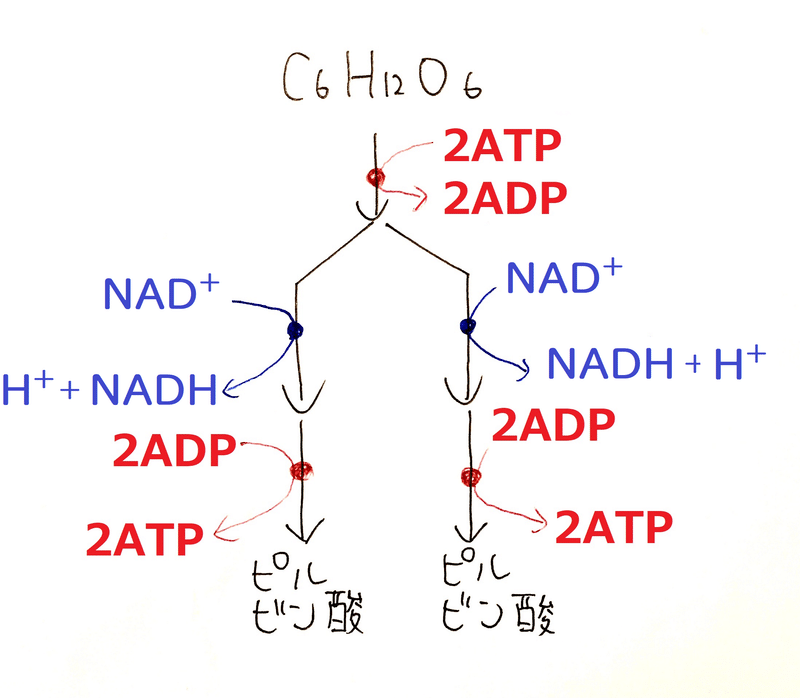

・まず、グルコースが2分子のピルビン酸に分解される。この過程で2ATPが生成する。また、2NAD+から2NADHが生成する。(この過程を解糖系という)

・解糖系を繰り返すために、NAD+を再生する必要がある(NADHのHを誰かに渡して、NAD+に戻す必要がある)。乳酸発酵とアルコール発酵では、どのようにNAD+を再生しているのかを見てみよう。

(2)NAD⁺の再生(乳酸発酵の場合)

①解糖系で生じたNADHが、ピルビン酸にHを渡す(NADHはNAD+に戻り、NAD+が再生する)。

②NADHからHを受け取ったピルビン酸が乳酸になる。

下図は乳酸発酵のイメージ。

*乳酸発酵を少し詳しく書くと以下のようになる。

(3)NAD⁺の再生(アルコール発酵の場合)

①ピルビン酸から脱炭酸酵素により二酸化炭素が抜き取られる。結果、アセトアルデヒドが生じる。

②解糖系で生じたNADHがアセトアルデヒドにHを渡す。

③NADHからHを受け取ったアセトアルデヒドがエタノールになる。

雑談:エタノールは高い濃度でも酵母に対して無害である。対して、乳酸は、pHを著しく低下させてしまう。

下図はアルコール発酵のイメージ。

*アルコール発酵を少し詳しく書くと以下のようになる。

*上記の2つの発酵の代謝経路(乳酸発酵、アルコール発酵)のうち、「グルコース→ピルビン酸」のところを解糖系という。解糖系の詳細については後述する。

<Q.乳酸発酵とアルコール発酵の化学式って覚えた方がいい?…覚えた方がいい。問題文で示されないこともある。>

<Q.ピルビン酸より後の反応を指して発酵って言うの?…一般にそう考えない。発酵の過程には、ふつう解糖系の過程も含む。つまり、解糖系は、発酵と呼吸に共通の過程である。>

講義動画【キューネ発酵管を用いたアルコール発酵の観察】

雑談:酸素の多い環境に住む我々は呼吸によって効率的にエネルギーを獲得している。哺乳類などの生物は、ピルビン酸デカルボキシラーゼ(ピルビン酸からCO2をとる脱炭酸酵素)をもたないので、ピルビン酸からエタノールをつくることはできない(アルコール発酵はできない)。「お酒を体内で作る人はいない」と覚えておこう。

要点:呼吸は、酸素を用いて有機物を分解する反応である。

● 呼吸には

(1)解糖系(2ATP生成)

(2)クエン酸回路(2ATP生成)

(3)電子伝達系(最大34ATP生成)

の3つのステップがある。最大38ATPが生成する。

*脂質やタンパク質なども呼吸の基質になるが、今回は炭水化物(グルコース)が呼吸基質として使われる場合を考える。

● 呼吸の反応式

C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O

<Q.どうして両辺のH2Oをまとめないの?…6O2が12H2Oになったということを強調するためである。O2は(電子とH+と結合し)H2Oになる。>

● 呼吸の概要

①解糖系(細胞質基質で起こる:2ATP生成。)

②クエン酸回路(ミトコンドリアのマトリックスで起こる:2ATP生成。二酸化炭素が生じる。)

③電子伝達系(ミトコンドリアの内膜で起こる:最大34ATP生成。酸素から水が生じる。)

*①ではNADHが、②ではNADHとFADH2が生じている(これらは、炭水化物由来の高エネルギーの電子を運搬したり、受け渡しをしたりすることができる)。電子伝達系の反応には、①や②で生成したNADHやFADH2が放出する電子が関わる(NADHやFADH2が放出した電子が流れる)。また、電子伝達系では、酸素から水が生じる(電子は、最終的にH+とともに酸素と結合し、水となる)。

超ざっくり言えば、有機物を分解し、エネルギーを取り出し、そのエネルギーでATPを合成する反応が呼吸である。

(1)解糖系(細胞質基質で起きる。2ATP生成。)

● 解糖系:細胞質基質で行われる反応。

● グルコースがピルビン酸に変化する。

● この過程で2分子のATPと、2分子のNADHが生じる。

*反応を進めるための先行投資に2ATPが必要だが、その後、4ATPが回収される。結果、差し引き2ATPが解糖系で生成される。

雑談:解糖系はほぼすべての生物に存在する代謝経路である。

*下図は解糖系のイメージ。

● 生じた2NADHは、呼吸では、電子伝達系に運ばれる。

● 「解糖系(グルコース→ピルビン酸の代謝経路)」と「解糖(骨格筋で起こる乳酸発酵と同様の反応)」はまったく違う用語(と高校では習うが、大学ではあまり区別せず使うこともある)。

講義動画【解糖系】

雑談:解糖系の詳細

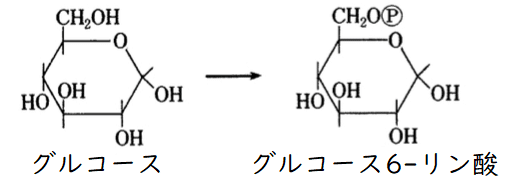

①まず、ATPが使われ、グルコースはグルコース6-リン酸になる(ここでのATPの投入は、後で見返りのある投資である)。

*リン酸基がくっついたグルコースは細胞膜を通れなくなるので、この反応によってグルコースを細胞内に閉じ込めることができる。

②グルコース6-リン酸はフルクトース6-リン酸に変換される。

③ATPが使われ、フルクトース6-リン酸はフルクトース1,6-ビスリン酸になる(ATPの投入は、後で見返りのある投資である。また、この反応を触媒する酵素ホスホフルクトキナーゼは、ATPやADPなどの分子によって、アロステリック的に活性が調節されている[ATPによって働きが阻害され、ADPによって活性化される。つまり、丁度うまい具合に、ATPが足りずADPが多いなら解糖系を推し進める方向に、ATPが過剰なら解糖系を止める方向に調節されている]。この反応③は、代謝的に不可逆であり、解糖の重要な調節点となっている)。

④フルクトース1,6-ビスリン酸は分解され、2個のグリセルアルデヒド3-リン酸が生じる(実際は、フルクトース1,6-ビスリン酸はジヒドロキシアセトンリン酸とグリセルアルデヒド3-リン酸になるが、ジヒドロキシアセトンリン酸は異性化してグリセルアルデヒド3-リン酸になる)。

*これ以降、1分子のグリセルアルデヒド3-リン酸の運命を見ていくが、実際は④でグリセルアルデヒド3-リン酸は2分子生じていることに注意(グルコース1分子あたりを考える場合は、これ以降、分子数を2倍にして考えなければならない)。

*これ以降、エネルギーの生成過程に入る(投資した2ATP以上のリターンを得ていく)。

⑤グリセルアルデヒド3-リン酸は脱水素される。また、リン酸化される。結果、1,3-ビスホスホグリセリン酸が生じる。

(グルコース1分子あたりで考えれば2NADH生成)

⑥1,3-ビスホスホグリセリン酸が3-ホスホグリセリン酸となる。この時ATPが生成する。

(グルコース1分子あたりで考えれば2ATPが生成される)

⑤3-ホスホグリセリン酸はピルビン酸になっていく。その間にATPが生成される(3-ホスホグリセリン酸は2-ホスホグリセリン酸になり、2-ホスホグリセリン酸はホスホエノールピルビン酸になる。そしてホスホエノールピルビン酸がピルビン酸になる時、ATPが生成される)。

(グルコース1分子あたりで考えれば2ATPが生成される)

*解糖系のATP生成のように、ATP合成酵素を用いずに(つまり酸化的リン酸化や光リン酸化とは異なる仕組みによって)ATPを生成することを「基質レベルのリン酸化」という。

長い雑談だったが、基本的に高校生は解糖系の詳細など暗記しなくてよい(過去に知識問題として解糖系の細かい反応が出題されている場合のみ注意すればよい)。

(2)クエン酸回路(ミトコンドリアのマトリックスで起きる。2ATP生成。)

<Q.内膜とクリステって何が違うの?…内膜が内部に向かって突出した部分(内膜が内側に折れ込んでいる部分)をクリステという。クリステはミトコンドリアの長軸に直角に突出することが多い。クリステのもともとの語源は「櫛」(櫛を意味するラテン語がcrista。その複数形がcristae)。>

● クエン酸回路:ミトコンドリアのマトリックスで行われる反応。グルコース1分子当たり、2ATPが生成する。また、6CO2が発生する。

雑談:高校では、ピルビン酸がアセチルCoAに変化する反応もクエン酸回路の反応の一部としている。一般には、クエン酸回路は、アセチルCoAが酸化される代謝経路を指す。つまり、呼吸には、厳密には「解糖系」「ピルビン酸の酸化(アセチルCoAの生成)」「クエン酸回路」「電子伝達系」の4つの過程があることになる。高校生はあまり気にせず、ざっくり何が起きているかをつかめばよい。

上図の「C」は、炭素が何個つながった化合物化を表す。アセチルCoA(C2)とオキサロ酢酸(C4)が足されてクエン酸(C6)になっている(2+4=6)ことを確認せよ。

また、CO2が抜けるとCが1個減ることにも注意せよ。

● CO2が放出する反応がどこかは問われる。クエン酸回路でCO2が発生することは重要である(呼吸でCO2が発生することは小学生でも知っている。その背景にある生命現象を、我々はここで初めて学ぶことにになる)。

● ピルビン酸は、マトリックスに入り、アセチルCoAになる。(CO2が放出される)

● アセチルCoAは、オキサロ酢酸と結合して、クエン酸が生じる。

● クエン酸は、α-ケトグルタル酸になる。(CO2が放出される)

● α-ケトグルタル酸はコハク酸になる。(CO2が放出される)

● コハク酸は、様々な反応(→フマル酸→リンゴ酸→)を経て、オキサロ酢酸へと変化する。

● 1分子のグルコース当たり(2分子のピルビン酸当たり)6分子のCO2が放出される。

● CO2を放出させる(脱炭酸させる)反応は、脱炭酸酵素が触媒する。

語呂「クエン酸蹴飛ばして怖くなり、踏まれたリンゴを置き去りに(クエン酸(・イソクエン酸)・α-ケトグルタル酸・コハク酸・フマル酸・リンゴ酸・オキサロ酢酸)」

講義動画【クエン酸回路】

講義動画【ツンベルク管と脱水素酵素】

問題:以下のような実験を行い、コハク酸脱水素酵素のはたらきを調べた。

図1のように、ツンベルク管の主室にニワトリの胸筋をすりつぶして得た抽出液(コハク酸脱水素酵素を含む)を、副室にコハク酸ナトリウム水溶液とメチレンブルー水溶液を入れ、管内の空気を排出した。副室内の液を主室に注ぎ、よく攪拌した後、35℃に保温しながら色の変化(メチレンブルーの青色が脱色する様子)を調べた。その結果、図2の③のような結果を得た。

(1)空気を抜いたのはなぜか。その理由を説明した以下の文章の空欄ア、イを埋めよ。ただし、①か②から適切な語を選べ。

「(ア:①酸化②還元)されたメチレンブルーが、空気中の酸素によって(イ:①酸化②還元)されるのを防ぐため。」

(2)コハク酸脱水素酵素を含む抽出液をあらかじめ煮沸し失活させた。その後冷やしたものを、実験に用いた。この場合、図1のグラフは①~③のどのような形になるか。最も適当なものを1つ選べ。

答え

(1)ア:②、イ:①

色の濃さが減るのは(メチレンブルーの青色が脱色するのは)、コハク酸脱水素酵素がコハク酸から水素を奪い、その水素がFAD(コハク酸脱水素酵素にくっ付いてる補酵素)を経由してメチレンブルーへ渡されるから(酸化型の[水素がくっ付いていない]メチレンブルーから還元型の[水素とくっ付いた]メチレンブルーに変化し、色が青色から無色になる)。

酸素が存在すると、すぐに還元型のメチレンブルーが酸化型のメチレンブルーに戻ってしまい、色の変化(反応の進行)を観察できない。

(2)②

色の濃さが減るのは(メチレンブルーの青色が脱色するのは)、コハク酸脱水素酵素がコハク酸から水素を奪い、その水素がFADを経由してメチレンブルーへ渡されるから(酸化型のメチレンブルーから還元型のメチレンブルーに変化し、色が青色から無色になる)。

コハク酸脱水素酵素が熱変性により失活していれば、その反応は起きず(コハク酸の水素は奪われず)、メチレンブルーの色が青から変化することはない。

● クエン酸回路では、2分子のピルビン酸から、6分子のCO2、8分子のNADH、2分子のFADH2が生成する。NADHやFADH2は電子伝達系で使われる。

雑談:クエン酸回路の構成成分は普通マトリックスに溶け込んでいるのに対して、コハク酸脱水素酵素はミトコンドリアの内膜に埋め込まれている。また、NADHが脱水素酵素から外れて様々な場所で使用されるのに対して、コハク酸脱水酵素が持っているFADはコハク酸脱水素酵素から外れず(無理矢理取り外すとコハク酸脱水素酵素は活性を失う)、その場で電子伝達に関わる。

雑談:クエン酸回路の詳細

● ピルビン酸はミトコンドリアの外膜を横断する。次に内膜に埋め込まれたタンパク質が、膜間腔からマトリックスにピルビン酸を輸送する。

*ミトコンドリアの外膜(およびグラム陰性細菌の外膜)には、ポリン(ポーリン)と呼ばれるタンパク質があり、無機イオンや代謝産物が自由に通れるようになっている。

● ピルビン酸はまず、アセチルCoAとCO2に変換される。

*CoA=補酵素A。SH基の存在を明示するため、CoAーSHと書くこともある。

下図はイメージ。ボールは炭素を表す。

● アセチルCoAはクエン酸回路で酸化される。

*アセチルCoAは、CoAのアセチル誘導体で、そのSH基とアセチル基とのチオエステルである。アセチル基中のメチル基の反応性が高い(チオエステルとして硫黄原子の電気陰性度が大きい)。クエン酸回路の他、様々な代謝における出発物質として知られている。

● クエン酸回路において、動物ではGTPが生成されるが、速やかにATPに変換される(植物や細菌ではATPが生成される)。

● 上図では、アセチルCoAに由来する炭素原子を赤で示した。

● コハク酸は対称面を持つので、この分子の両側は分子的に対等である。なので、これ以降、オキサロ酢酸までの4炭素原子中間体では、アセチルCoA由来の炭素は分子全体に均一に分布していることになる。

● NADHの生じる位置、FADH2の生じる位置を聞いてくる問題がある(勉強する優先順位は低い。捨ててもいい)。

まず、

語呂「クエン酸蹴飛ばして怖くなり、踏まれたリンゴを置き去りに(クエン酸(・イソクエン酸)・α-ケトグルタル酸・コハク酸・フマル酸・リンゴ酸・オキサロ酢酸)」で順番を覚えたら、

ピルビン酸はまず、アセチルCoAとCO2に変換される。その後、3連発の反応(クエン酸→α-ケトグルタル酸→コハク酸→フマル酸)でCO2とNADHとFADH2が発生する、ラスト(リンゴ酸→オキサロ酢酸)でNADHが発生する、と覚える。

FADH2が生じる位置はツンベルク管の実験の問題(コハク酸→フマル酸の反応と脱水素酵素の問題)を解いているうちに覚えてしまうので、慌てて暗記する必要はない。

ピル:ピルビン酸

アセ:アセチルCoA

ク:クエン酸

ケ:α-ケトグルタル酸

コ:コハク酸

フ:フマル酸

リ:リンゴ酸

オ:オキサロ酢酸

雑談:クエン酸回路で生じる様々な物質は、同化反応に使用され得る。したがって、クエン酸回路は、異化的であると同時に、同化的でもある(ただし、高校では、テストで「呼吸は異化?同化?」と聞かれたら、「異化」と答えよう)。

講義動画【炭素数の確認】

(3)電子伝達系(ミトコンドリアの内膜で起きる。最大34ATP生成)

● 電子伝達系:ミトコンドリアの内膜で行われる反応。最大34ATPが生成する。酸素を使う反応。水が生じる。(非常に重要)

雑談:「最大」と付くのは、グルコース1分子当たり合成されるATPの合成量に揺れがあるからである。たとえば、H+が内膜から漏れることなどがATP生成量の揺れの原因である(様々な条件によって、推測されるATP生成量に幅がある)。

● 電子伝達系では、解糖系、クエン酸回路に比べATPの生成量が非常に多いことに注目。(2ATP<最大34ATP)

①NADHやFADH2から電子が放出される(この電子は、有機物由来の、高いエネルギーを持った電子である)。

②電子が内膜を伝わる。その時、電子のエネルギーを用いて、H+が膜間腔(ミトコンドリア内膜と外膜の間の空間)に能動輸送される(H+が濃度勾配に逆らって輸送される)。

結果、膜間腔が高いH+濃度に維持される(もともと食べ物が持っていた化学エネルギーが、H+の濃度勾配に変換される)。

③電子は、最終的に、酸素とH+と結合して、水が生じる(酸素は電子が行き着く終点である。電子は、エネルギー的な下り坂を落ちていき、酸素に行き着く。結果、水が生じる)。

④H+が、ATP合成酵素を通って、膜間腔からマトリックスに流れ出る(このH+の移動は濃度勾配に従った移動である)。このとき、ATPが合成される。

グルコース1分子あたり、最大34ATPが生成する。

● このようなATP合成の仕組みを、『酸化的リン酸化』という(有機物を、酸素によって「酸化」して得たエネルギーを用いて、ADPを「リン酸化」し、ATPを合成する)。

● 酸素がないと、電子伝達系だけでなく、クエン酸回路も停止する。クエン酸回路の反応には直接酸素が必要ないのに、どうしてだろう?

クエン酸回路の進行には、大量の酸化型補酵素(NAD+やFADのこと)が必要である。しかし、酸素がないと、還元型補酵素(NADHやFADH2のこと)が電子伝達系で酸化されなくなり、酸化型補酵素に戻れなくなる。その結果、クエン酸回路の進行に必要な酸化型補酵素が不足してしまい、クエン酸回路は停止するのである。

発展:化学浸透圧説

電子伝達系で放出されるエネルギーが、H+の濃度差という形態で蓄えられた後、ATP合成酵素によってATP合成が起こるという説を、化学浸透圧説という。

雑談:1962年、イギリスのエジンバラ大学動物学科のミッチェルは化学浸透圧説を提唱したが、誰にも認められなかった。そこでミッチェルは、私邸を改造して研究所を設立し、1名の助手とともにミトコンドリアの酸化的リン酸化の研究に没頭した。しだいに化学浸透圧説を支持する実験事実が増加し、1978年、ノーベル賞を受賞した。粗末な実験室で簡単な実験をするという研究生活は、巨大な設備と人員を誇る多くの大学の研究室の在り方に、一つの反省をもたらすものとなった。

雑談:ミトコンドリアを酸性溶液(H+濃度が高い溶液)に浸す(膜間腔の水素イオン濃度が高くなる)と、基質を加えなくてもATPの生成が見られる(この結果は、水素イオンの濃度勾配がATP合成を起こさせるという化学浸透圧説の考え方を支持する。マトリックスの外にたくさんあるH+が、ATP合成酵素を通りマトリックス側に流れ込むことで、ATPが合成されたのである)。

講義動画【電子伝達系】

雑談:内膜に穴をあけると、膜間腔とマトリックスの間の濃度勾配が解消されてしまい、ATPが生成されない。昔、そのような、内膜に穴をあける抗肥満薬(強力な脱共役剤)が流行った(物を食べてもATPが生成されない)。しかし、死者が出たため使用が禁止された。

● 電子伝達系にはシトクロムなどが関わる(シトクロムはヘムを含む色素タンパク質。ヘムは鉄原子を含む。)。

● 最終的に電子はシトクロム酸化酵素(シトクロムオキシダーゼ)の働きで酸素に渡される。酸素は電子と共に水素を受け取り、水が生じる。

雑談:電子伝達系の詳細

● 電子伝達には、タンパク質などからなる以下の複合体が関わる(そのはたらきについては、完全には明らかになっていない)。

①複合体Ⅰ

複合体Ⅰは、NADHからQ(脂溶性の補酵素の一種。ユビキノンとも呼ばれる。還元型はユビキノールと呼ばれる)へ電子を渡す反応を触媒する。QはQH2になる。

この時、約4個のH+(プロトン)が膜を横断すると考えられている(H+がどうやって輸送されるのかについては完全には明らかになっていない)。

今後、複合体の上側が膜間腔、下側がマトリックスとする。

(複合体の上側が膜間腔、下側がマトリックス)

②複合体Ⅱ

複合体Ⅱは、FADH2の電子をQに渡す反応を触媒する。

また、QをQH2に還元する反応を触媒する。

複合体Ⅱは、ミトコンドリア内膜を境にしたH+の濃度勾配形成に直接の貢献はしていない。

複合体Ⅱはコハク酸デヒドロゲナーゼ複合体とも呼ばれる。哺乳類の複合体Ⅱは4つのサブユニットからなり、最も大きな2つはコハク酸デヒドロゲナーゼである。このコハク酸デヒドロゲナーゼが、クエン酸回路において、コハク酸からフマル酸への酸化を触媒している(クエン酸回路の構成成分のほとんどすべてはマトリックスに溶け込んでいるが、コハク酸デヒドロゲナーゼ複合体はミトコンドリア内膜に埋め込まれている)。

③複合体Ⅲ

複合体Ⅰ・Ⅱで生じたQH2がH+を膜間腔に離す反応を触媒する。

4個のH+が膜を横断して移行する。このうち2個はQH2に、2個はマトリックスに由来する。

電子はQH2からシトクロム(複合体ⅢとⅣを連結する移動性のヘムタンパク質)へ流れる。

④複合体Ⅳ

複合体Ⅳは、シトクロムオキシダーゼとよばれる酵素である。

酸素を還元して水にするための電子はシトクロムが供給する。

マトリックスにあるH+と酸素が結びつき、水が生じる。

同時に、マトリックスにあった2つのH+が膜間腔に輸送される。

この後、複合体Ⅴ、別名:ATP合成酵素によりATPが合成される。

以下は電子の流れのイメージ。

雑談:NADHやNAD+はミトコンドリア膜を通過できない。では、どのようにして解糖系で生じたNADHが電子伝達系で使われるのだろうか?

これには、実は複雑なしくみが関わっている。たとえば、以下のような「グリセロールリン酸シャトル」という仕組みが知られている(NADHをミトコンドリアに入れることなく、NADHがミトコンドリアで酸化される、という一見不思議な芸当を実現している)。

①細胞質内で、NADHとジヒドロキシアセトンリン酸からグリセロール3-リン酸が生じる(この反応は細胞質にあるグリセロール3-リン酸デヒドロゲナーゼによって触媒される)。

②グリセロール3-リン酸はミトコンドリア内に拡散によって入る。

③グリセロール3-リン酸は電子をFADに渡し、ジヒドロキシアセトンリン酸とFADH2を生じる(この反応はミトコンドリア内膜にあるグリセロール3-リン酸デヒドロゲナーゼによって触媒される)。

FADH2の電子は、電子伝達系で使用される。

ジヒドロキシアセトンリン酸は拡散によって細胞質に移行する。

総体としてみれば、ミトコンドリアに入れないNADHが、(FADを仲介者として使いながら、)ミトコンドリア内で酸化されたことになる。

*下図③はあまり正確ではない。実際は、ミトコンドリア内膜にあるグリセロール3-リン酸デヒドロゲナーゼは、グリセロール3-リン酸デヒドロゲナーゼ複合体として、内膜に埋め込まれている(この内膜に埋め込まれた複合体がFADを含んでいる)。

*FADH2の電子は、電子伝達体であるQに転移され、次に複合体Ⅲに伝達される。

*この経路でつくられるエネルギー(細胞質のNADH1分子当たり1.5ATP)は、ミトコンドリア内のNADHの酸化でつくられるエネルギーより少ない(クエン酸回路でつくられるNADHは1分子当たり2.5ATP。つまり、1ATP分の損失がある)。その理由は、シャトルによって持ち込まれる還元当量は、複合体Ⅰを迂回するからである。

雑談:酸化的リン酸化において、クエン酸回路でつくられるNADHの酸化により生成するエネルギーは、NADHひとつ当たり2.5ATP分である。また、クエン酸回路でつくられるFADH2の酸化により生成するエネルギーは、FADH2ひとつ当たり1.5ATP分である。解糖系でつくられるNADHはというと、電子を伝えるシャトル機構により異なる。上述したグリセロールリン酸シャトルを使った場合なら1.5ATP分、別のシャトル機構(リンゴ酸‐アスパラギン酸シャトル)を使った場合なら2.25ATP分である(リンゴ酸‐アスパラギン酸シャトルはグリセロールリン酸シャトルよりかなり複雑であるが、エネルギー変換効率は良い。興味がある人は大学で学ぶとよい。哺乳類では、グリセロールリン酸シャトルは少しではあるがほとんどの細胞で働いている。リンゴ酸‐アスパラギン酸シャトルは肝臓や心臓で活発に働いている)。

要点:呼吸商を求めることで、呼吸基質を推定できる。

● (放出したCO2の量)/(吸収したO2の量)を呼吸商と言う。

「呼気(CO2)を吸気(O2)で割る(商)」と覚えよう。

A÷B=A/B

● 炭水化物を使った場合の呼吸商は1である。以下のグルコース(炭水化物)を基質とした呼吸の反応式を見れば、6/6=1となっていることから、暗記せずともわかる。

C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O

● アミノ酸(タンパク質)の呼吸商:0.8

● 脂肪の呼吸商:0.7

語呂「(呼吸商の勉強は、)明日やらない!おー!(ア ミノ酸、脂 肪、炭 水化物の頭文字で あした と読む。0.8, 0.7, 1.0で やらないおー と読む)」

講義動画【呼吸商】

雑談:脂肪及びタンパク質が酸化されるときの呼吸商が炭水化物よりも低い理由は、含まれる水素原子との結合に酸素が余分に消費され、酸素消費量に比べて二酸化炭素の形成が少なくなるためである。

● アルコール発酵を行うと、呼吸商が1を超えることがある。アルコール発酵では酸素の吸収が起こらず、二酸化炭素の放出が起こるからである(酵母菌の細胞では、アルコール発酵と呼吸が同時に行われる)。

雑談:現実には、炭水化物と脂肪をどちらも呼吸基質として使うと、呼吸商が1.0と0.7の中間の0.8になることがある。したがって、呼吸商が0.8だからといって、呼吸基質がタンパク質であるとは限らない(ただし、ほとんどの入試問題では、呼吸基質はただ1つという前提で答える)。

雑談:教科書等で示されている呼吸商の値は理論値であり、たとえば実際に種子の呼吸商を測定し、呼吸商の計算結果が0.7付近になったとしても、「呼吸商が0.7だから、この種子は呼吸基質として脂肪のみを使っている」とは断言できない。単一の呼吸基質を使う植物種はまずないと言ってよく、様々な反応の差し引きで、呼吸商が見かけ上0.7付近になっている可能性は否定できない。しかし入試では気にしなくてよい。

発展:β酸化・脱アミノ反応

● 脂肪酸はβ酸化によって、アミノ酸は脱アミノ反応によって、呼吸の代謝経路に合流していく。

● 脂肪酸のβ酸化によって、アセチルCoAが生じる(β位の炭素を酸化するからβ酸化という。脂肪酸の長い炭素鎖を、二個ずつの単位で切り落としていくイメージ。結果、アセチルCoAがたくさん生じ、アセチルCoAは呼吸の反応に合流する)。

● アミノ酸は脱アミノ反応によって有機酸になる(有機酸はクエン酸回路に合流していく)。

雑談:下図は呼吸に関係する代謝のイメージ(下図では省略しているが、脂肪由来のグリセロールは、[グリセロールキナーゼの作用によりグリセロール-3-リン酸になり、次いでグリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼによってジヒドロキシアセトンリン酸となり]解糖系に入って行く)。

雑談:β酸化の詳細

β酸化の詳細については高校生は知らなくてよい。

①細胞に入った脂肪酸は、まずアシルCoAになる。

R‐CH2CH2COO⁻(脂肪酸) + HS‐CoA + ATP

⇄ R‐CH2CH2CO‐S‐CoA(アシルCoA) + AMP + ピロリン酸

*Rの部分には長い炭素鎖がある。

②アシルCoAはミトコンドリアのマトリックスに運ばれる(正確には、そのままアシルCoAがミトコンドリア内膜を横断するわけではない。カルニチンシャトルという複雑な輸送の仕組みがある)。

③ミトコンドリアのマトリックスでアシルCoAは下図のような反応によって酸化される(実際は多段階の反応を経る)。1回の酸化により、C2つ分の単位短いアシルCoAが生じる。同じ反応が繰り返され、アシルCoAはどんどん短くなっていく。たとえば、パルミチン酸(C16の脂肪酸)から出発すると、β酸化を7回受ければ脂肪酸の炭素は全部アセチルCoAになり、ミトコンドリアのマトリックスで起こるクエン酸回路に入る。

雑談:無酸素運動を行うと、解糖が活発に行われ、炭水化物が消費される。対して、有酸素運動を行うと、解糖系に加えて、クエン酸回路と電子伝達系も活発に進行し、脂肪の分解によって生じる脂肪酸とモノグリセリドが消費され続ける。したがって、有酸素運動を行う場合、無酸素運動を行う場合より脂肪の減量が期待されるとされている。

雑談:短時間しか運動できないような激しい運動では、主に筋グリコーゲン(筋肉中に蓄えられたグリコーゲン)がエネルギーの供給源となる。対して、30分程度持続する運動では、筋グリコーゲン、脂肪酸、血中グルコースが同程度の割合でエネルギー源として使われる。マラソンのように、2時間を超えるような持続的な運動では、脂肪酸が主にエネルギーの供給源となると考えられている。下図はイメージ(運動時のエネルギーの供給源の種類の移り変わりについては、わかっていないことも多い)。

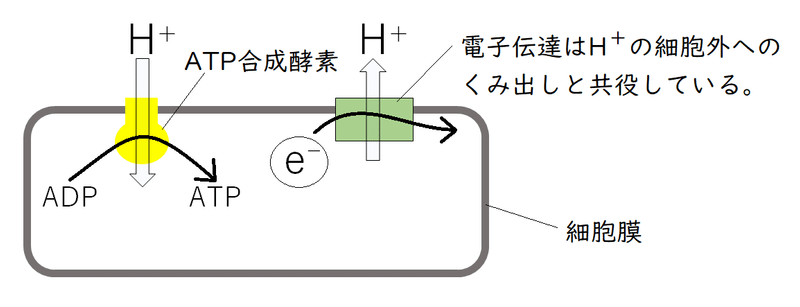

発展:好気性細菌の呼吸

好気性細菌などの細菌も酸化的リン酸化を行っている。好気性細菌の細胞膜上には電子の伝達に関わる酵素系が存在し、電子の伝達は、H+の細胞外へのくみ出しと共役している(解糖系やクエン酸回路を触媒する酵素は細胞質に存在する)。

H+は、濃度勾配(細胞外の方が細胞内よりH+濃度が高い)に従って、ATP合成酵素を通り細胞内へ流入する。それがATP合成の駆動力となる(この流れは、ミトコンドリアの内膜の電子伝達系とそっくりである[好気性細菌にとっての細胞外は、ミトコンドリアの膜間腔のようである]。明らかにミトコンドリアの起源は好気性細菌である[共生説])。

下図は好気性細菌のイメージ。細胞壁は描いていない。

*電子の伝達は、真核生物の呼吸と同様、呼吸基質の酸化に依存している。なお、最終的な電子受容体として、酸素以外の物質(窒素化合物・硫黄化合物・炭素化合物)を使う細菌もいる。電子伝達によって作り出したH+の濃度勾配は、ATP合成酵素によるATPの合成だけでなく、様々な物質の輸送などにも利用される。

まだわかっていないこと

● 電子伝達系で働く複合体のプロトンの輸送の仕組みについては、完全には明らかになっていない。

● 呼吸における電子伝達系と、光合成における電子伝達系には共通性がある。その進化的な起源は何か。

● ATP合成酵素の、回転を伴うエネルギー変換のしくみについて、完全には明らかになってない(ATP合成酵素は回転しながら働く。ATP合成酵素に長いひものようなタンパク質[アクチンフィラメント]をくっつけることで、その回転を光学顕微鏡で見ることができる)。ちなみに、ATP合成酵素は、ほぼ100%のエネルギー変換効率を誇り、その変換効率は自動車のエンジンをはるかに凌ぐ(ATP合成酵素は世界最小かつ最高性能のエンジンとも言われている)。

● ATP合成酵素の進化的な起源は何か。ATP合成酵素は、細菌・ミトコンドリア・葉緑体に共通して見られる。細菌の細胞膜には、ATP合成酵素を逆向きに働かせて、ATPを分解しながらプロトンを輸送する仕組みも見つかっている。

● 膜間腔からのプロトンの漏れにはどのような機能があるのか(電子伝達系において形成されたプロトンの濃度勾配の一部が、ATPの合成に使われず、プロトンの漏れによって消費されることがわかっている。この漏れが、熱を発生させ、体温を高めるのに働いていると言われている。特殊化した褐色脂肪細胞では、脱共役タンパクがプロトンをATP合成酵素を通さずに移動させている。この過程は熱が必要な時にスイッチが入るようになっている。褐色脂肪細胞は、動物の冬眠から目覚めるときなどに、カイロのように働く。ヒトの新生児では、首の後ろなどを温めている)。