【高校生物】遺伝子①「DNAはどのような構造か?」

~プロローグ~

ワトソンとクリックは、「二重らせん」を発表した1953年の論文(Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acid)の最後に、有名な決め台詞を残した。

「It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.」(我々が想定した特定の塩基対からは、遺伝物質の複製をもたらすと考えられる1つのメカニズムが直ちに示唆されるが、このことを我々は見逃してはいない。)

★テストに出やすいワード

①二重らせん構造

②半保存的複製

③DNAポリメラーゼ

④塩基

⑤水素結合

要点:ヌクレオチドがつながり、核酸になる。

(1)核酸とヌクレオチド

● 核酸の構成単位は、リン酸・糖・塩基が結合したヌクレオチドとよばれる物質である。核酸はヌクレオチドどうしが糖とリン酸の部分で多数つながってできている(核酸はヌクレオチドの重合体である)。

発展:プリン塩基とピリミジン塩基

AとGをプリン塩基、TとC(とU)をピリミジン塩基という。

語呂「プリンはあぐあぐ(AGAG)と食べよ(プリン塩基、AG)」

以下は塩基の構造。覚えなくてよい。ただし、N(窒素)が含まれていることをチェックしておこう。

(2)DNAとRNA

● 核酸はデオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)に大別される。

・糖→DNAの場合はデオキシリボース。RNAの場合はリボース。

・塩基→DNAの場合はATCG、RNAの場合はAU(ウラシル)CG。

● デオキシリボースは、「リボース」という糖から、「酸素(オキシ)」が「とれている(デ)」という意味である(デオキシリボースは、リボースと比べて、酸素が1つ少ない)。下図はデオキシリボースとリボースのイメージ。矢印の所に注目して、両者を区別できるように。

雑談:高校生物ではRNAを「一本鎖」とすることが多いが、二本鎖RNAも多数見つかっている。

語呂「DNAとRNAはちがう!てぃがう!TがU!」

<Q.どうしてRNAではTの代わりにUがあるの?…おそらく昔は、生物はRNAを遺伝子の本体として使っていたのであろう(RNAワールド)。しかし、Cはアミノ基を失うとUになってしまう。そうなると大変で、そのUが変異の結果生じたUなのか、もともとあったUなのか判断できない(修復するのに不都合である)。したがって、生物はDNAを遺伝子の本体に使うようになったのだと考えられている。>

講義動画【核酸(DNA・RNA)】

要点:DNAは、塩基同士が水素結合で結合することで二重らせん構造をとる。

(1)二重らせん構造

● DNAは二重らせん構造をとる(ワトソンとクリックが発見)。2本のヌクレオチド鎖は、相補的な塩基どうし(AとT、GとC)が水素結合によって結ばれて二重らせん構造を形成している。

雑談:「これで、なぜプリン塩基の数が正確にピリミジン塩基の数と等しいのかというナゾが解けたのだ。」ワトソン『二重らせん』より

雑談:「最初はどうしても同じ塩基同士が結びつくという偏見から抜け出すことができなかったが、それではどこにも行き着けないことは、わかりすぎるほどわかっていた。」ワトソン『二重らせん』より

● DNAを構成する鎖には方向性(3’---5’)があり、逆向きに鎖が配置されないと、塩基同士が正しい水素結合を結べない。

雑談:下図はDNAの鎖のイメージ。五炭糖内の原子位置は、塩基内の原子位置と混同しないように、'をつけて表す。

発展:塩基同士の水素結合

グアニンとシトシンは塩基間に水素結合を3つつくる。対して、アデニンとチミンは水素結合を2つつくる。DNA中のGC含量が高いほど、そのDNAの安定性が増すことが知られている。GC塩基対の方がAT塩基対より水素結合の数が多いからである(さらに、GC塩基対の方が、隣接する塩基対との積み重なりによる相互作用が強いことが知られている)。以下はDNA中で相補的に結合している塩基のイメージ(水素結合が結ばれている場所は、高校生物ではあまり気にしなくてよい)。

語呂「CGは三次元("CとG"は"3"本の水素結合で結合)」

(2)ヌクレオシドとヌクレオチド

●糖と塩基の結合物を、ヌクレオシドという。ヌクレオシドにリン酸が結合したものをヌクレオチドという。

ヌクレオシド+リン酸→ヌクレオチド

ヌクレオシドには、

アデニンとリボースが結合したアデノシン、

グアニンとリボースが結合したグアノシン、

シトシンとリボースが結合したシチジン、

ウラシルとリボースが結合したウリジン、

アデニンとデオキシリボースが結合したデオキシアデノシン、

グアニンとデオキシリボースが結合したデオキシグアノシン、

シトシンとデオキシリボースが結合したデオキシシチジン、

チミンとデオキシリボースが結合したチミジン、

などの種類がある。(アデノシン、ウリジン、チミジンだけチェックすればよい。)

*チミジンに「デオキシ」が付かない(デオキシチミジンとは言わない)のは、ふつう、チミンはDNAにしか存在せず、デオキシリボースが糖として使われているのはわかりきっているからである。

要点:DNAは、半保存的複製という方式で合成される。また、DNAポリメラーゼは、必ず伸長中の鎖の『3’末端』にヌクレオチドを付加することで鎖を伸長する。

● 細胞分裂を行う際、DNAは、間期のDNA合成期(S期)に正確に2倍に複製される。

● 半保存的複製

① DNAヘリカーゼ(DNAの塩基間の水素結合を開裂する酵素)によって、二重らせんがほどけ、1本鎖になる。

② 複製起点に、プライマー(「primary=最初の」が語源)とよばれる短いヌクレオチド鎖が合成される(生体内では短いRNA鎖がプライマーとなる)。

雑談:プライマーの合成はプライマーゼという酵素が行う。DNAポリメラーゼは0からDNAを作り出すことはできず、プライマーを伸長させることしかできない。RNAでできたプライマーは酵素により後に除去され、DNAに置き換わる。

③ 両方の鎖が鋳型になり、DNAポリメラーゼにより新鎖が合成される。鋳型鎖の塩基に相補的な塩基をもつヌクレオシド三リン酸が結合していく。

*ヌクレオシド三リン酸=ヌクレオシドに3個のリン酸が結合したもの。

*ヌクレオシドにリン酸が1個以上ついたものをヌクレオチドという。リン酸がいくつ付いているか示すために、ヌクレオシド二リン酸、ヌクレオシド三リン酸などと表現する(ヌクレオチド、と言ってしまうと、その物質が糖+塩基+リン酸でできていることはわかるが、リン酸が何個ついているかわからない)。

*DNAポリメラーゼ(DNA合成酵素)のはたらきによって、鎖が伸長する(DNAポリメラーゼは、デオキシリボースの3’の炭素に付いた-OHを使って次のヌクレオチドを付加するため、新しい鎖は3’末端方向にしか伸長できない)。

● このような複製のしかたを半保存的複製(はんほぞんてきふくせい)という(詳しくは次回の講義で学ぶ)。

*下図はプライマーが伸長するイメージ。1本しか鋳型鎖を描いていないが、実際はDNAの2本の鎖のどちらの鎖も鋳型鎖になる。

*下図は半保存的複製のイメージ。

講義動画【半保存的複製】

雑談:細胞内で安定なDNAの二重らせんの巻き方は『右巻き』である。つまり、前面に来る鎖が右上に上っている。左巻きDNAもあるが、もっと形がジグザグしている(なのでZ型と呼ばれる)。しかし、広告、映画、漫画などに登場するDNAの多くが左巻きになっている。博物館のDNAが左巻きで滅茶苦茶な構造をしていたこともあった。今でも、たまに高校教科書にも左巻きDNAが紛れている。ネットでDNAを検索すると、滅茶苦茶な構造のものがたくさん出てくる。

講義動画【DNAの構造(発展)】

発展:複製起点

● DNA複製が開始する染色体上の領域を複製起点(DNA複製開始点)という。

● 一般に、真核細胞のDNAには、複製起点が複数ある。しかし、原核細胞のDNAには、複製起点は1か所しかない。

雑談:原核細胞の複製のラストでは、トポイソメラーゼと言う酵素が働いて、2つの環を切り離す。

雑談:実際は、原核細胞のDNA複製では、複製が終わる前にも関わらず、もう次の複製が起こることが知られている(最初の回のDNA複製の完了前に、新たな複製フォークができ始める)。これは、活発に分裂するための工夫であるとも考えられる。

発展:放射性チミジンを取り込ませる実験

(たまに問われるが、出題頻度は低い。昔はよく問われた。)

*放射性チミジンを用いた細胞周期の追跡については、生物基礎第7講で解説しています。

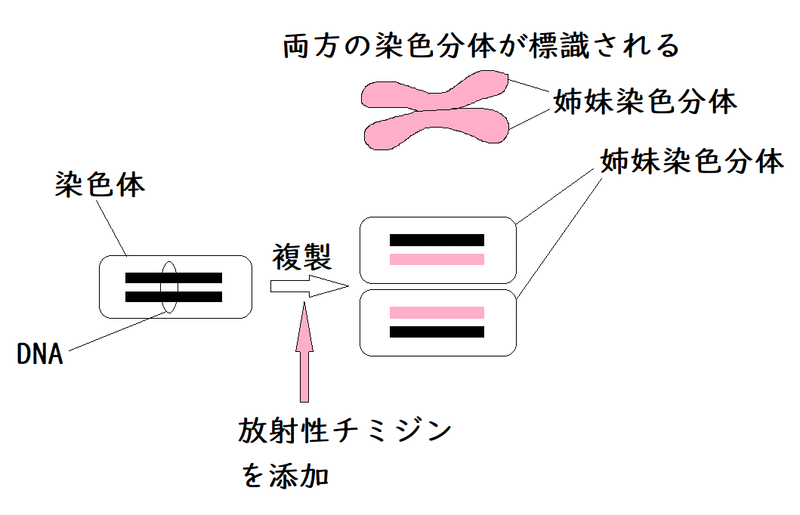

以下のような染色体のモデルを考える。染色体には、2本のDNAの鎖が含まれている(下図ではDNAの鎖を2本の棒のように描いているが、実際は二重らせんを形成している)。

この染色体が複製されるとき、放射性チミジンを取り込ませるとする(チミジンはDNAの材料。放射性のチミジンを取り込ませると、標識される)。

すると、複製後、分裂期中期には、以下のような染色体の像が観察される(複製されたDNAは、中期の段階ではまだつながれている)。

姉妹染色分体は、どちらも標識されている(両方の染色分体に、放射性チミジンを使って作られたDNA鎖[ピンクの鎖]が1本含まれている)。

黒いDNA鎖(古い鎖)が分かれ、新しい鎖(ピンクのDNA鎖)が古い鎖に寄り添うように合成される。

この後、姉妹染色分体は、分裂期後期に縦裂面で分離する。

続いて、一方の染色体の運命を見ていく。

今度は放射性チミジンを与えず(標識されていない普通のチミジンを代わりに与えて)に複製させるとする。すると、どのような染色体が見られるか。

以下のように、片方の染色分体のみが標識されたもののみが見られる(標識されたDNA鎖は、片方の染色分体のみに含まれるからである)。

姉妹染色分体が縦裂した後、もう一回同じように放射性チミジンを与えずに複製させると以下のようになる。2種類の染色体の像が1:1で観察される(片方の染色分体が標識されたもの:まったく標識されていないもの=1:1)。

1回目の分裂、2回目の分裂、3回目の分裂の時の中期の染色体の像をまとめると、以下のようになる。

*1回目の分裂の時だけ放射性チミジンを加えている。

1回目:すべての染色体分体が標識されたものが見られる。

2回目:片方の染色分体だけが標識されたものが見られる。

3回目:両方の染色分体が標識されていないものと、片方の染色分体だけが標識されたものが、1:1で見られる。

上図の上半分についてのみ、それぞれの鎖の行き先を矢印で描くと以下のようになる(下半分も同様)。古い鎖が分かれて、それに寄り添うように新しい鎖ができている(半保存的複製)。放射性チミジンは与えていないので、新しくできる鎖は黒色(標識されていない)である(ピンク色[標識された鎖]ではない)。

雑談:上のような実験法はオートラジオグラフ法(オートラジオグラフィー)と言う。 オートラジオグラフ法とは、X線写真フィルムなどを使って、放射性物質の取込みを調べる方法のことである。放射性物質の取込みを観察し、生体内物質の分布・移動・代謝を調べることができる。まず、組織、細胞、細胞の成分を放射性の物質で標識し、結合しなかった放射性物質を洗い流す。この試料の上に放射線で感光する写真乳剤をのせる。これを現像すると、放射性物質の分布に対応した位置に小さな銀粒子が現れるので、それを顕微鏡で観察する。上のような実験の場合は、一定時間ごとに、分裂中の細胞集団から少しずつ細胞を採取し、染色体の像を見ていくことが多い。

問題:放射性チミジンを用いて細胞を標識し、取り込まれなかった放射性チミジンを除去して、その後、標識されていないチミジンを加えて培養し、標識された細胞を追跡する実験を行った。標識された染色体を検出した細胞分裂を第1回とし、第3回まで細胞分裂を行わせた。それぞれ、中期の染色体の像を観察した。第1回の分裂では、図Aの像のみ観察された。

第2回と第3回の細胞分裂では、ぞのような像がどのような比で観察されるか。A:B:C=1:0:0のように答えよ。

答え

2回目の分裂 A:B:C=0:1:0

3回目の分裂 A:B:C=0:1:1

(上で説明した通りの流れである。)

1回目の分裂(Aのみが観察される)

2回目の分裂(Bのみが観察される)

3回目の分裂(B:C=1:1で観察される)

雑談:テイラーは、そら豆の種子を放射性のチミジンを含む培養液で発芽させ、DNAを標識した。その後放射性チミジンを除いた培養液に移し、染色体増を観察し続けた。その結果、上で見たように、1回目の複製では2つの染色分体が標識され、2回目の複製では片方の染色分体が標識されていた。

講義動画【放射性チミジンで染色体を標識する実験】

まだわかっていないこと

● 左巻きDNA(Z型DNA)の生体内における機能は何か。

● RNAにはどのような種類があり、細胞内でどのように機能しているのか、完全には解明されていない。遺伝子ではないとされていた領域から、多数の短いRNAが転写されていることが明らかになりつつある。RNA干渉についても解明されつつある。RNAは、DNAとタンパク質の単なる仲介役ではなかったのである。高校生は基本的にmRNA、tRNA、rRNAしか知る必要はない。「色々なRNAがあるなあ」くらいに思っておけばよい。以下の表は発見されているRNAの種類。