「母性看護学」まとめ

※※※現在、分娩期まで作成済み!「産褥期、新生児期」は作成中です!

作成済みの項目でも更に内容を充実させていくつもりですので、よろしくお願いします(^^)※※※

項目は、看護ルーさんの「看護師国家試験 過去問題集」を参考に分けております。そのため、国試対策のためのまとめっぽくなっております。

もっと更新して国試以外にも実習や実践などでも役立てるような記事にしたいと思っております(=^・・^=)

「妊産婦」…妊娠中または出産後1年以内の女子

「乳児」…1歳未満の者

「幼児」…満1歳から小学校就学までの者

「新生児」…出産後28日未満の乳児

と、定義しております

母性看護の対象と社会・環境

妊婦健診

妊婦健診は、国籍や在留資格にかかわらず、現在日本で生活するすべての妊婦に適応される。公費助成の回数や金額は自治体によって異なるが、望ましいとされる14回程度の公費助成を受けられることが多い。

母子保健法第13条

市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを奨励しなければならない。

妊娠23週まで:4週に1回

妊娠24週から妊娠35週まで:2週に1回

妊娠36週から分娩まで:1週に1回

行う項目

血圧、体重、尿検査(尿蛋白、尿糖)、浮腫(16週以降)、子宮底長(代わりにエコーを行うこともある)、血液検査(RBC、WBC、Hb、Ht、PLT、空腹時血糖、血液型、B型肝炎、C 型肝炎、梅毒、風疹、トキソプラズマ、HIV、HTLV-1)など

母子健康手帳・出生届

母子健康手帳は、国籍に関係なく、妊娠の届出をした者に無料で配布される。

出生届は、両親の国籍にかかわらず日本で出産した場合は、出生日を含めて14日以内に居住地の市区町村の役所に提出する必要がある。

母子保健法第15条(妊娠の届出)

妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

母子保健法第16条(母子健康手帳の交付)

市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。

戸籍法第49条(出生届)

出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

母子保健に関する統計

【出生】

・出生率

・合計特殊出生率(15~49歳の女性人口)

・婚姻率、離婚率(出生に影響する要因)

【死亡】

母体の健康状態に影響される指数。

・周産期死亡率:

・妊産婦死亡率:

母体の健康状態、養育条件に影響される指数。(地域の衛生状態の良否、社会状態を反映)

・乳児死亡率:

・新生児死亡率:(新生児…生後28日未満の赤ちゃんのこと)

※死産…妊娠満12週以後の死児の出産。種類として、自然死産妊娠、人工死産、人工妊娠中絶(妊娠12週~22週未満までの妊娠中絶)がある。

母子保健に関する法律

「⺟⼦保健法」:妊産婦と乳幼児を対象とした保健指導・健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦および新生児や未熟児への訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置

「⺟体保護法」:不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実施指導

「労働基準法」:妊婦の危険有害業務の就業制限、産前産後の休業、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間、生理休暇

「男女雇用機会均等法」:勤労女性の出産後の健康管理に関する措置、妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止

「育児・介護休業法」:育児休業、介護休業

「健康保険法」:出産育児一時金

「児童福祉法」:乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)、助産施設の設置・入所、特定妊婦

母性看護の基盤

リプロダクティブ・ヘルス

⼥性の健康を維持するためには以下の条件が必要であり、⼥性はそれらを要求する権利がある。

・⼥性⾃らが受胎を調整し、抑制できる(不妊治療含む)

・すべての⼥性が安全な妊娠と出産を享受できる

・すべての新⽣児が健康な⼩児期を享受できる

・性感染症の恐れなしに性的関係をもつことができる

女性のライフサイクル各期における看護

思春期

8~18歳頃までの期間。

性的成熟開始、心理的自立、自己同一性の獲得。

月経

日本における初経の平均年齢:12歳以前後

月経周期:正常範囲25~38日(変動6日以内)、初経後1年間80%が無排卵性周期(確立まで2~3年要する)

正常:3~7日間、20~120(140)ml

月経異常

【無月経】

・原発性:18歳になっても初経が来ない。

・続発性:3ヶ月以上月経が来ない。

・視床下部性無月経:ストレスなどの心因性、摂食障害、体重減少によって月経が来なくなる(3ヵ月~6ヵ月以内に、もとの体重の15~20%以上減少する)。

【月経困難症:月経期間中に月経に随伴して起こる病的症状】

・月経痛

・機能性月経困難症:初経後2~3年以降の思春期に多い。月経初日~2日に多い。

・器質性月経困難症:原因疾患がある。月経前4~5日から月経後まで続く持続性の鈍痛

【月経前症候群(PMS):月経前3~10日の黄体期に身体、精神、社会的症状が起こる。月経発来とともに消失または軽減する。】

プレコンセプションケア:

将来のライフプラン(妊娠・出産・育児)を考えながら、より健康的な生活習慣を身につけ、健康に向き合うことを目的としたケア。子どもをもつ希望の有無にかかわらず、子どもを授かる可能性があるすべての対象にとって重要。

更年期

閉経前後の10年間(閉経前5年+閉経後5年)。

月経が来ない状態が12か月(1年)以上確認された時、1年前を振り返って「閉経」とする。

日本人女性の閉経年齢中央値52.1歳。

更年期症状

更年期に現れるさまざまな症状の中で、他の病気に伴わないもの。

不定愁訴(原因がはっきりしない、主観的訴え、愁訴が多彩、自覚症状が強い)。

更年期障害

更年期症状の中でも症状が重く日常生活に支障をきたす状態。

原因:エストロゲンの低下、加齢などの身体的因子、成育歴や性格などの心理的因子、職場や家庭における人間関係などの社会的因子など

合併症:エストロゲン欠乏症、尿失禁、骨粗鬆症、脂質異常症、高血圧、老人性膣炎(エストロゲン分泌低下に伴い腟の潤いが低下)、子宮脱・下垂(骨盤底筋など支持組織の筋力が低下)、脳血流量の低下(エストロゲンは脳血流量の増加に関与している)

妊娠期の看護

妊娠の成立

精子の受精能力:射精後、約48~72時間

卵子の受精能力:排卵後、約24時間

排卵された卵子が卵管に取り込まれ、精子が卵子の中に侵入し、両者の核が融合すると、卵管膨大部で受精が成立する(卵子+精子→受精卵)。受精卵は細胞分裂を繰り返しながら、卵管から子宮腔に移動する(卵割)。受精後3日には桑実胚、受精後4~5日後に胚盤胞(胞胚)となり、受精後6~7日目には胞胚は子宮内膜に着床する(=妊娠の成立)。

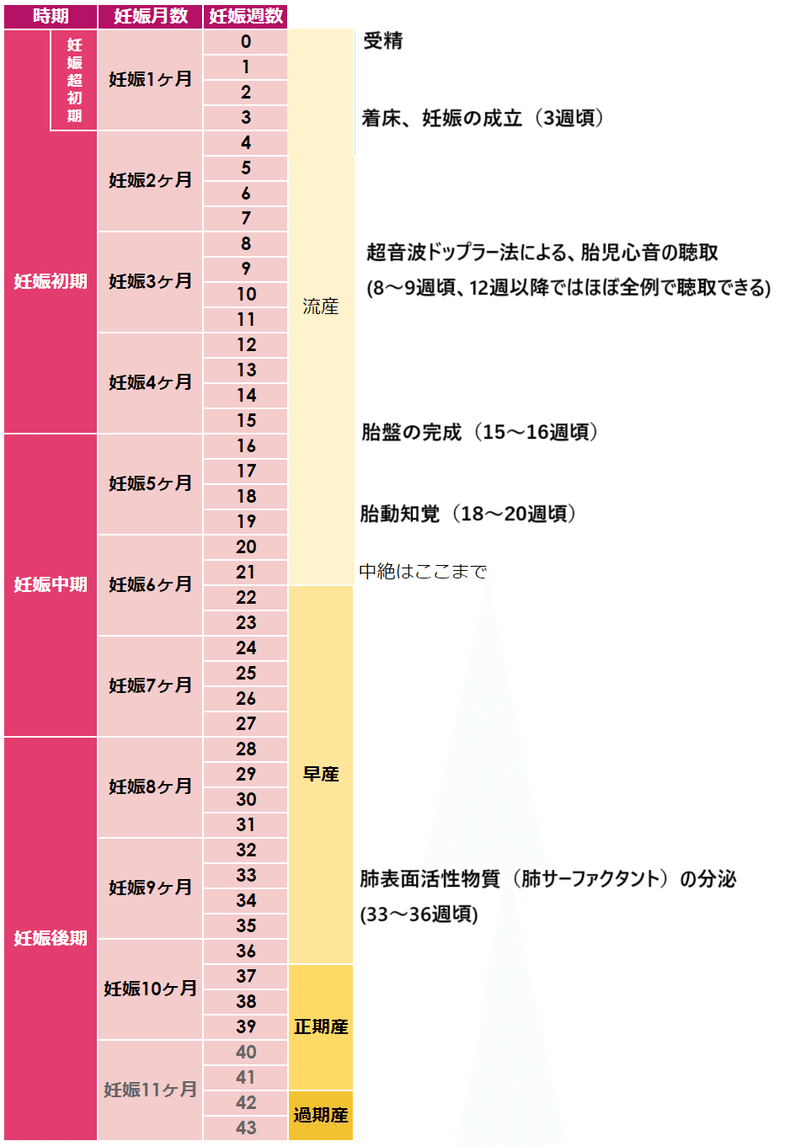

妊娠の経過

妊娠期間:標準的には280日(40週0日)

(妊娠期間の数え⽅:0〜6⽇=1週、4週=1⽉)

妊娠初期:妊娠0~13週

中期:14~27週

末期:28週~分娩(41週くらい)まで

・正期産:妊娠37週0日~41週6日

・流産:妊娠22週未満の妊娠の中絶

・切迫流産:妊娠22週未満で流産の症状はあるが、流産に⾄っていないもの。

・早産:妊娠22週0⽇~妊娠37週未満(妊娠36週6⽇)までの分娩

・切迫早産:妊娠22週~37週未満で早産の症状はあるが、早産に⾄っていないもの。

※中絶は妊娠22週未満(21週6日)まで可能

胎児

胎児心拍数:正常範囲110~160回/分

(母親のお腹を前として見たときに)胎児の顔が左向き:第1胎向

右向き:第2胎向

健康問題

【症状(マイナートラブル)】

・つわり:

妊娠初期に食欲不振、悪心・嘔吐が出現する。においに敏感になる。体重減少は元の体重から5%(それ以上になると妊娠悪阻に移行していると考える)。12~16週頃に自然消失。

・便秘:

プロゲステロンによる消化器平滑筋弛緩(妊娠初期)、増大した子宮による腸の圧迫(妊娠末期)により、妊娠初期と後期に起こりやすい。朝決まった時間にトイレに行く、適度な運動、水分・食物繊維の摂取を心がける。緩下薬は、補助的に医師の処方により使用する。

・腰痛:

プロゲステロンの作用や増大した子宮により重心が前方へ移動するため、腰椎が前弯になることにより生じる。正しい姿勢で過ごす、腰部マッサージ、硬めのマットレスを使用する、かかとが2~3cm程度の靴を履くようにする。

・下肢のけいれん:

増大した子宮による下肢循環の停滞やカルシウム不足により生じる。カルシウムやビタミンB1の摂取。葉酸の摂取は胎児の神経管形成障害の予防との関連が報告されている。

【疾患】

・相対的貧⾎状態(妊娠性貧⾎):

⾎漿量>⾚⾎球となることで、⽣理的な⾎液希釈(⽔⾎症)となる。(⾚⾎球数:350万/µmL以下、Hb:11.0g/ⅾⅬ未満、Ht:33%未満)妊娠28〜32週頃に起こりやすい。

・妊娠糖尿病 (GDM):

糖を胎児へ送るためにhPL、エストロゲン、プロゲステロンが抗インスリン作⽤を示すことで妊婦は高血糖状態、胎児は低血糖状態となる。巨大児や低血糖・呼吸窮迫症候群・奇形・肝機能障害を合併する児を出産することが多く、周産期死亡率も高い。

・仰臥位低⾎圧症候群:

仰臥位の場合、大動脈が圧迫される。側臥位にすると良い。

・妊娠高血圧症候群(PIH):

妊娠時に高血圧を認める。健診時に血圧、浮腫、蛋白尿を確認。減塩・高蛋白・低エネルギー食にする。

・TORCH症候群:

⺟体の感染により胎児に重篤な異常を引き起こすもの。

T(トキソプラズマ症)、O(その他:パルボウイルスB19,⽔痘,帯状疱疹,梅毒など)、R(⾵疹)、C(サイトメガロウィルス)、H(単純ヘルペスウィルス)

【妊娠中の母体の要因による胎児への影響】

・喫煙:

胎盤に流れる血流が低下し、発育遅延による低出生胎体重児の出生率が高くなる。

・飲酒:

胎児が先天性アルコール症候群になる可能性がある。特に妊娠初期は注意。

・性生活:

精液中のプロスタグランジンにより子宮の収縮が促進されてしまう。コンドームの使用を推奨。

分娩期の看護

分娩:胎児およびその付属物が子宮から母体外に完全に排出あるいは娩出される現象。

(分娩…母体が主体の表現、出産…胎児が主体の表現)

分娩の3要素

①産道

【骨産道】

入口部の形や大きさ(産科的真結合線)が胎児の頭囲以上であることが必要。

・解剖学的真結合線:仙骨岬角から恥骨結合上縁の中央までの前後径。

・産科的真結合線:仙骨岬角の中央から恥骨結合後面までの前後径。骨盤入口部の最短径であり、児頭骨盤不均衡の診断に重要。

【軟産道】

子宮下部、子宮頸部、膣、外陰部の一部からなる。分娩時に胎児が直接接触する。

②娩出力

【陣痛】

陣痛とは不随意に周期的に反復して起こる子宮洞筋の収縮であり、陣痛発作と陣痛間欠を繰り返す。

・妊娠陣痛:妊娠期に起こる不規則な弱い子宮収縮。

・前(駆)陣痛:しばしば痛みを伴う不規則な子宮収縮。

・分娩陣痛:陣痛開始。分娩時に見られる子宮収縮。陣痛周期が10分以内、または1時間に6回以上の陣痛が起こる時。

・後陣痛:産褥期(分娩後)に不規則に起こる子宮収縮

【腹圧】

陣痛と協働により胎児娩出を容易にする。(分娩第1期終わり頃~分娩第2期)

③胎児付着物(胎児および付属物)

【骨重積】

胎児は頭蓋の縫合や泉門が閉じていない。産道の抵抗を受けて、縫合および泉門の部分で少しずつ重なり合う。

【応形機能】

母体の骨盤に合わせて、胎児の頭蓋が変形する。

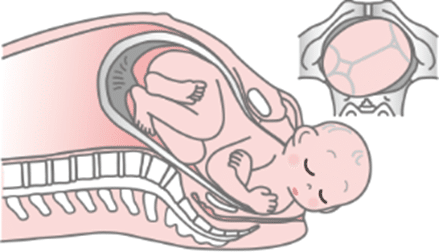

【胎児の産道通過機序(回旋)】

胎児は 4 回の回旋運動をしながら産道を下降し、通過する。

・第1回旋(屈曲)

・第2回旋(内回旋)

・第3回旋(伸展)

・第4回旋(外回旋)

分娩の経過

(前駆期):分娩の前兆が現れる時期

第1期(開口期):分娩開始(分娩陣痛開始)~ 破水、子宮口が全開大(10cm)するまでの期間

第2期(娩出期):子宮口が全開大~胎児が娩出するまでの期間

第3期(後産期):胎児が娩出する~胎盤や卵膜が娩出するまでの期間

第4期:分娩終了後2時間の期間

【分娩時間】

【分娩第1期(開口期)】

・産徴:分娩の初まりに見られる、血液の混じったおりもの。

・破水:胎児を包んでいる卵膜が破れ、羊水が外へ流れ出ること。

・早期破水:陣痛が始まる前に破水すること。

・前期破水:子宮口全開大前に破水すること。

・胎胞形成:通常、陣痛が起こることで子宮口が開くものが、陣痛が来る前に子宮頸管が開いてしまい、胎児を包む羊膜が開いた子宮口から風船のように膣内に膨隆すること。子宮頸管無力症の病態。

フリードマン曲線:

分娩第1期に使用。分娩開始から完了までの時間経過と子宮口の開き具合、胎児の頭の下がり具合の関係をグラフにしたもの。子宮の開大がある程度進んでから、児頭が下降する。

【分娩第2期(娩出(べんしゅつ)期)】

・排臨:陣痛の発作でいきむと後頭部が見え、発作がやむとひっこんで見えなくなる。

・発露:さらにお産が進んで、胎児の後頭部は発作の合間にもひっこまなくなる。

健康アセスメント

【胎盤の状態】

形状:ほぼ円形

直径:15 ~ 20cm

厚さ:2 ~ 3cm

重さ:500 ~ 600g(胎児体重の1/6)

【臍帯の状態】

長さ:50 ~ 60cm

直径:1~1.5cm

血管数:臍動脈2本,臍静脈1本

【出血量】

200-300m。500ml以上だと分娩時異常出血。分娩第3,4期の出血量を分娩時出血量とする。

【胎児心拍モニタリング】

・基線:平均心拍数のこと。胎児心拍数(正常:110-160bpm)

・基線細変動:6~25bpmの細かい心拍数の変化のこと。細変動が減少すると胎児の低酸素状態(もしくは睡眠状態)が考えられる。

・一過性変動:心拍数の変化(増加と減少)。子宮収縮によって起こる胎児のストレス反応。

・一過性頻脈:心拍数15秒以上かつ15bpm以上、一時的に増加すること。

20分間に2回以上なら胎児の健康状態は良好。

・一過性徐脈:低酸素の反応。

①早発一過性徐脈:子宮収縮と同時に心拍数が低下。児頭圧迫による生理的な反応。

②変動一過性徐脈:子宮収縮後、30秒以内に心拍数が低下。臍帯圧迫によるもの。血中酸素濃度は正常でも、圧迫による血圧上昇→徐脈(血流低下)。

③遅発一過性徐脈:子宮収縮後、30秒以上かかって心拍数が低下。胎盤の酸素濃度の低下。

④遷延一過性徐脈:2分以上10分未満心拍数が低下。

↓こちらのサイトが分かりやすかったので、ご紹介させていただきます!

健康問題

【前期破水、早期破水】

・早期破水:陣痛が始まる前に破水すること。

・前期破水:子宮口全開大前に破水すること。

胎胞形成が行われなくなり、子宮口開大効果がなくなる。

→分娩経過が⾧くなる可能性がある。

→膣、膣外から子宮に向かって上行感染が生じる可能性が高くなる。

・原因

子宮内圧の上昇(羊水過多,腹圧,外力など)、卵膜の脆弱化(絨毛膜羊膜炎など)、切迫早産、多胎妊娠など

・看護

感染予防:外陰部の清潔、抗生剤投与

臍帯脱出予防:床上安静

【微弱陣痛】

最初正常であった陣痛が分娩経過中に微弱になったもの(子宮収縮不良)。弛緩出血になる可能性がある。

【遷延分娩】

分娩開始後、⾧時間たっても分娩が終了しないもの(初産婦30時間、経産婦15時間をこえる)。弛緩出血になる可能性がある。

・原因

双胎・巨大児による子宮壁の過度の伸展、子宮筋の疲労

【弛緩出血】

分娩第3期あるいは胎盤娩出直後の子宮収縮不良により、子宮筋の退縮不全により生理的結紮が良好に進まないために起こる異常出血。

・判断方法

柔軟な子宮、子宮底の上昇、間欠的・持続的外出血、貧血、ショック症状

生理的結紮(けっさつ):

出産後に胎盤が剥がれ、子宮の筋肉による収縮によって自然に出血が減少する。

【前置胎盤】

胎盤が正常でない位置(子宮口付近など)に形成されている。

子宮口が開大することで胎盤剥離が起こる。無痛性の突発出血。

【常位胎盤早期剥離】

胎盤は正常な位置に形成されているが、剥離する時期が早い(胎児娩出する前)。急激な下腹部痛。子宮壁の硬化。

・原因

妊娠高血圧症候群、妊娠期の喫煙、子宮内感染など

【胎児機能不全(non-reassuring fetal status :NRFS)】

胎児の状態が安心できず、呼吸循環系に問題がある、あるいは問題が生じうる状態。切迫した状態のため、できるだけ早急に児を娩出させる(急速遂娩)

・原因

母体の低酸素症、母体の低血圧、過強陣痛、子宮破裂、胎盤機能不全、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、奇形など

【軟産道損傷】

軟産道損傷による出血、損傷部縫合による疼痛。

会陰裂傷が最も多く、2度以上の場合(会陰切開は2度)縫合必要となる。

・原因

産道の伸展不良・狭小・脆弱化、過度伸展、過度な胎児周囲、急速な分娩経過、器械分娩など

・看護

排便コントロールに注意。頸管(子宮頸部)裂傷、子宮下部(子宮体部)裂傷の場合、分娩直後の大量出血に注意。

【産科ショック】

大半が出血性ショック。主に分娩3,4期に起こる。

出血量が経腟分娩の場合1L以上、帝王切開の場合2L以上が目安。

SI (shock index):心拍数(bpm)/収縮期(mmHg)

0.5正常、1.0プレショック、1.5~ 出血性ショック

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?