お茄子のオーラ

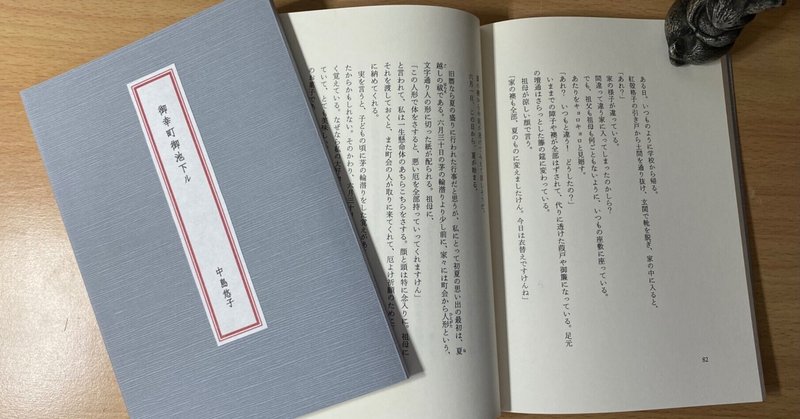

子どもの頃の京都での思い出を書いた『御幸町御池下ル』(ごこうまちおいけさがる)の中から、「お茄子のオーラ」を期間限定で公開します。

島根県出身の祖父母と小学生の私、京都の町家での夏の暮らしです。

* * *

ある日。いつものように学校から帰る。

紅殻格子の引き戸から土間を通り抜け、玄関で靴を脱ぎ、家の中に入ると、

「あれ?」

家の様子が違っている。

間違って違う家に入ってしまったのかしら?

でも、祖父も祖母も何ごともないように、いつもの座敷に座っている。

あたりをキョロキョロと見廻す。

「あれ? いつもと違う! どうしたの?」

いままでの障子や襖が全部はずされて、代りに透けた葭戸や御簾になっている。足元の壇通はさらっとした籐の筵に変わっている。

祖母が涼しい顔で言う。

「家の襖も全部、夏のものに変えましたけん。今日は衣替えですけんね」

葦の襖から中庭が透けてみえて涼しそうだ。

六月一日、この日から、夏が始まる。

旧暦なら夏の盛りに行われた行事だと思うが、私にとって初夏の思い出の最初は、しのである。六月三十日の茅の輪潜りより少し前に、家々には町会からという、文字通り人の形に切った紙が配られる。祖母に、

「この人形で体をさすると、悪い厄を全部持っていってくれますけん」

と言われて、私は一生懸命体のあちらこちらをさする。顔と頭は特に念入りに。祖母にそれを渡しておくと、また町会の人が取りに来てくれて、厄よけ祈願のために下鴨神社に納めてくれる。

実を言うと、子どもの頃に茅の輪潜りをした覚えがあまりない。神社が少し離れていたからかもしれない。そのかわり、六月三十日に水無月というお菓子を食べたことはよく覚えている。なぜなら私の大好物だからである。三角形の白いういろうに小豆が乗っていて、とても美味しい。半透明で、冷えてひんやりしているのも、いかにもこの季節のお菓子である。

一年中食べたいと思うけれども、「これは六月のお菓子なの!」と言われてしまう。その昔、貴族は「氷の」(旧暦六月一日)に氷室の氷を食べたという。「水無月」はその行事にあやかってつくられた、由緒正しいお菓子なのである。なるほど氷の形をしているわけである。

その頃にはもう、祇園祭のことが皆の話題となっている。「どこそこの子ぉが今年のお稚児さんに決まらはったんやて」「お稚児さんになった子どもは、七月十七日の山鉾巡行よりもずっと前からいろいろな行事をこなさんとあかんねん」といった話が伝わって来て、いよいよ気持ちは夏に向け、祭りに向けて傾いて行く。頭の中はあのお囃子の「コンコンチキチン コンチキチン」でいっぱいになる。

幼稚園の頃、はじめて山鉾巡行を見てからは、家でしょっちゅう祇園祭りごっこをやった。鉾の先頭に立って、扇で舞うように音頭をとる人がかっこよくて、その真似をするのである。例の座敷の「狆くぐり」の柱に、浴衣を着るときのへこ帯をくるりと回し、かかとは柱にくっつけて、上半身はできるだけ前傾の姿勢をとる。そして祖母から借りた扇子をひらひらさせながら、巡行のクライマックスである「鉾が曲がるとこ」をやる。

山鉾の車輪は自動車と違って左右には動かないので、曲がるときは鉾の下に竹を敷き、大勢の人が引っぱって鉾自体を方向転換させなくてはならない。山鉾巡行の見所の一つである。お囃子はテンポもリズムも変わって早くなる。私はあまりよく覚えていないから、かなりでたらめにやる。それから、みなの息を揃えるために「ソーレ」と言うときは、扇子もできるだけ大きく進行方向へ誘うように振らなくてはならない。頭の中ではもちろん、あの鉾が激しく揺れながらズズッと角を曲がる。この遊びは、祖父母が「またやってる!」とあきれる程よくやった。

そしていよいよ夏休みが始まる。その日やろうと決めた宿題を朝早くに終わらせると、あとはずっと遊びの時間である。

近所の遊び友達のデコちゃんが「今夜は花火やる!」というと、夕方、ご飯を食べるのももどかしく、浴衣を着せてもらってデコちゃんの家に行く。デコちゃんは私より一歳上の女の子で、とっても頭がよくて、いつも遊びのリーダーだった。デコちゃんの弟と、近所のきよっちゃんもやってきて、四人で花火をする。いろんな花火で遊んだあと、最後は線香花火とねずみ花火に決っていた。だけど、ほんとうのお楽しみはこれからである。ひとしきり花火を終えると、うす闇がりの中、私たちは突然、親の敵を討つ姫君と悪いお侍に変身する。

「親の敵! 覚悟!」

「何をこしゃくな!」

などと言って二手に分かれると、男の子ふたりは、用意をしていたおもちゃの刀で斬りつけようとする。デコちゃんと私は、これまたあらかじめ兵児帯にはさんでおいた扇子を短刀変わりに逆手に持って、勇猛果敢に敵にいどむ。

追いかけたり追いかけられたりするうちに、敵を討つどころか全員汗だくで息も絶え絶えになり、ハーハーしていると、デコちゃんのお母さんが「もう遅いから帰りなさい」。勝敗が決らないうちにいつもお開きになるのだった。あるときなどは、帰る途中で兵児帯がほどけてしまった。それをあわててグルグル巻きにして手にもって、浴衣の前を手で押さえて、汗だくで帰ってきたときには、さすがの祖母もあきれ果てていた。「こんなになるまで……」

最近、多良間島(沖縄県)の小学生が書いた「遊ぶのは 楽しすぎて たまらない」という標語をウェブサイトで見かけたが、まさに私の夏もそんな感じだった。

町会で貴船へ行ったり、琵琶湖近くの知り合いの家に何日か泊まらせてもらったりしているうちに、八月十六日が大文字の送り火である。祖母は小さな仏様に花やお菓子を供えていたが、石見大田出身のホシガキ家は真宗で、この宗派は仏教儀式がとても少ないのである。松江出身の祖母の実家は儀式の多い宗派だったらしく、お嫁に来たら拍子抜けしたけど、真宗はラクでいいわ、と言っていた。

町会から、子どものいる家には、これに絵を描いてください、と、三十センチ四方よりやや横長の木の枠組みに紙を貼ったものを配られる。お盆用の灯籠で、友達と花火をしているところを描くと、家の紅殻格子の高いところに据えられる。当時は子どもも多かったから、通りのあちらこちらにこの提灯が飾られて、街全体にお盆の雰囲気が漂った。

八月二十三日と二十四日は地蔵盆で、祖母によると「この日は子どもの日だから、何もしないで遊んでいらっしゃい」ということになる。町会が用意をしてくれた空き地(お家の土間だったりもする)に行くと、ふだんはわが家の斜め向いにいらっしゃるお地蔵様が運び込まれて、お菓子や提灯で飾られている。子どもたちにお菓子が配られたり、西瓜割をしたり、ぜんぶ町会の人が子どもたちのためにやってくれる。それが二日くらい続くが、途中でとても大きなお数珠を繰ってお経を唱える行事がある。「数珠回し」と言うそうだが、数珠の珠の大きさが大人の握りこぶしくらいあるのが衝撃的で、細かいことを忘れてしまった今も、その大きなお数珠だけはよく覚えている。地蔵盆が終わると、子どもたちは宿題の追い込みに忙しくなり、いよいよ夏休みが残り少ないことを実感する。

そんな夏はまた、父が帰って来る季節でもある。東京で仕事をしていた父は、夏休みになったからと言ってすぐに帰ってくるわけではない。いつ帰って来るのかしら、そう思いながら毎日を過ごしていると、ある日長距離電話が入って祖母が、「明日パパが帰ってくるよ」と告げる。それからは祖母も私も(おそらく祖父も)、かなりそわそわした時間を過ごす。

祖母は、「加茂茄子が好物だから」と茄子のしぎ焼きの用意をする。「ああ、暑い暑い」と言いながら「つばめ」に乗って何時間もかけて帰ってきた父は、さすがにくたびれた顔をしている。朝早く発って帰って来たに違いない。

祖母が茄子を出すと、父は「おっ、いただきます」と言って口に運ぶ。

「ああ、美味い! 加茂茄子ほど美味しいものはない!」父は大満足である。

それからこれも父の好物の、鱧の焼き物や冷や奴、胡瓜の胡麻和えなどが続くのだった。父は「ああ、美味い!」を連呼する。冷や奴に添えた茗荷を裏庭で摘んだのが私であることや、胡麻和えの胡麻をするのも私の役割であることを、祖母はちゃんとアピールしてくれた。

父は数日間のんびり滞在して、また東京に帰っていった。

やがて九月。残暑で暑い、暑い、と言っているうちにいつのまにやら涼しさが勝つようになる。襖は九月三十日にまた入れ替えられ、秋の装いとなった。この入れ換えを、京都では建具を替えることから「建て替え」と言うが、夏休みがあるからか期間が短いからか、特に夏の建て替えが印象に残っている。家での夏の出来事を思い出すとき、必ず夏の座敷が背景にある。

*

「お茶粥だけは、結婚して最初に教わりましたけんね。大田は朝は必ず茶粥だから、作り方を覚えてくれって、おじいさんに言われましたけん」

結婚当時、料理がまったくできなかった祖母も、茶粥だけはまず習って作ったという。祖父は石見大田、祖母は松江出身、今だと電車で一時間くらいしか離れていないが、風習が多少違っているらしい。

「大田の茶粥は、病人の食べるお粥とは違う、ともかくさらっとしてないといけん、言われましてね」

秋のある日、おそらく日曜日の朝、目が覚めるとすぐに台所に行く。そこでは祖母と看護婦見習いのナカガワさん、お手伝いのミツさんがすでに忙しく立ち働いている。

「わぁ〜、いいにおい!」

お茶粥の作り方はこうである。まず、大やかんいっぱいに水を入れ、沸いたところに一保堂さんの焙じ番茶を入れてやや濃いめの番茶をつくる。雪平に洗ったお米とこの番茶をたっぷり入れ、強火にかける。このとき火が弱かったり、お茶の量が少ないと、お米がべとっとしてしまう。最後まで強火でなくてはならない。

蓋をしないので、番茶の香りとご飯を炊くときのいい匂いが混然となって台所に立ちこめる。天窓からの光と湯気がまざって、なんとも美しいハーモニーをつくっている。朝の幸せである。

このあと、さつま芋を入れて、お芋さんが柔らかくなれば完成である。

「さつま芋は、輪切りにしてはいけん、包丁を少し入れて、そのままへぐように切らんと」

まっすぐ切ると断面がつるっとしてしまう。それでは美味しくない、と、これも祖父の好みである。

お茶粥を作っている間に、作り置きの甘味噌をしゃもじに塗り、斜めにスジをつけておく。お茶粥が出来たあと、さっとあぶるのは、私の役目である。

「焦がしすぎたらいけませんけんね」

だけど、焦がし足りないのも、美味しくない。うまく焦げ目がついたら、そこにちょんと、庭で摘んできた山椒の葉っぱを載せる。

お茶粥と甘味噌が、新聞を読みながら待っていた祖父に供される。もちろん私たちもいただく。香ばしいお茶粥は、確かにお米がさらっとしている。さつま芋も柔らかく、でもちゃんと形があって、切り口のボソッとした感じが確かに美味しい。しゃもじの甘味噌は、祖父の前にあるので、私は祖父にねだる。

「ねぇ、おじいちゃま。ちょっとだけちょうだい」

祖父に分けてもらったお味噌をほんのちょっぴりお粥にまぜて食べる。味噌の焦げ目のところが香ばしくて美味しい。

私が幼稚園の頃の光景である。

私が東京からやってきた当初は、祖父はまだ病院勤めをしていたが、夜は家でも開業していたと思う。田舎の石見大田近辺で看護婦になりたいという若い人がわが家から学校に通い、学校のあとは祖父の手伝いや食事の支度などもしてくれていた。祖父が病院を辞めてからはさらに忙しくなって、大人は朝から晩まで働いていた。ナカガワさんの前にも何人かいたけれど、ナカガワさんはわが家で最後の看護婦見習いだった。その後、祖父の体調が悪くなって診察も「隠居仕事」になっていったからである。

急に母と離れて京都に来た私にとって、ナカガワさんより少しだけ年上のミツさんは、母と同じ優しさを感じる存在だった。ミツさんも、私をずいぶん可愛がってくた。

あるとき、ミツさんが田舎から螢を籠に入れて、わざわざ持って来てくれたことがある。まだ四歳くらいのことなので、

「こうして暗いところに置くと光りますよ」

と言われても、長旅で疲れた螢の、ぼおっとした弱い光はあまりにもまどろっこしい。外でちゃんと見ようとして籠を持ち出しては、

「外では見られないんですよ。こうやって暗いところに置かないと」

という繰り返しを何度もした。

そしてその後すぐに、螢が動かなくなってしまったので、今度は一生懸命、籠を揺すったのも覚えている。

もう螢は死んでしまったから、揺すっても動きませんよ、と言われて、それでもまだ死ということが分からないでいた。

「どうしても螢も見せてあげたくて、田舎でとって汽車で持ってきたんですよ」

ミツさんは慰めるように、そう繰り返した。

先ほど、お手伝いのミツさん、と書いたけれど、その頃はまだ女中さんという言葉が残っていたので、正確にいうとミツさんは女中さんだった。田舎で縁談がまとまってお嫁に行くために、わが家からミツさんがいなくなったのが、昭和三十三年の事だったと記憶している。ちょうど世の中から女中さんのいなくなる頃だった。ミツさんは気難しい祖母にも気に入られて、賢い女性だったのだと思う。祖母も淋しがっていた。

このほかに、あとふたり、いや、二羽の住人がいた。

私が生まれるより前に祖母がよそから貰ってきたアヒルと白鳥のハーフ、「ペコちゃん」「ポコちゃん」である。この二羽は裏庭の奥の、元馬小屋を住処とし、裏庭でいつもガーガーと鳴いて歩き回っていた。台所から裏庭に出たところに、外用の水道の蛇口があって、祖母が水を使った後、二羽に掛けると、喜んでいっそうガーガー言うのだった。「うちに来たのはまだヒナのときでしたけんね」ということだったから、祖母を親のように思っていたのかもしれない。

サンドイッチを作って、パンの耳が出ると、ペコちゃんポコちゃんにやりに行く。このふたり—どうしても、二羽ではなくふたり、と書いてしまう—とは遊びたいのだけれど、アヒルより大きく、白鳥より小さかったので、幼稚園児にはちょっと怖いのである。恐る恐るパンを見せると、ガーガー言いながら突進してきた。黄色くて大きなくちばしは、パンだけでなく私の手まで食べそうな勢いである。最初は私も頑張って食べさせているのだけど、そのうちふたりが勢いづいてくるともうお手上げで、残りのパンをぜんぶ放ってしまうのがいつものことだった。

ところがある日の夜中、裏庭でペコちゃんポコちゃんが暴れたり、鳴いたりする声がして、祖母が飛び起きて行くと、どこの塀を破ったのか、犬がふたりを襲っていた。慌てて追い払うと祖母は一生懸命看病をしたが、明くる日あえなく死んでしまった。地面に散らばった羽根の多さが、夜中の惨事を物語っていた。

祖母にしてみれば、我が子同様のペコちゃん、ポコちゃんだった。「あんたより先にうちにいましたけんね」とよく祖母が言っていたように、わが家のヒエラルキーでは、私が最下位だったと思う。その二羽が死んでしまって、祖母はずっと涙ぐんでいた。東京の父にも知らせたら、弔電が届いた。

ペコチヤン トポコチヤ ンノゴメイ フクヲオイ ノリモウシ アゲマス」 ケイイチ

それを見て、祖母が泣き笑いをして

「もう、ケイちゃんたら!」

と言った。

それから少しずつ祖母は元気になって、笑顔を見せるようになった。

ペコちゃんポコちゃんがいなくなった裏庭は急に広くなり、大人たちが忙しくしているときの私の避難所になった。

特に年に何回か、いつもと比べものにならないほど大人たちが忙しくなることがあった。

「忙しいからあっちへ行ってらっしゃい!!」

「ねぇ、赤ちゃん、いつ産まれるの?」

「いいから、あっちに行ってらっしゃい!!」

産婦人科医だった祖父の患者さんがおめでたになり、いよいよお産が始まるのである。そんな時はみな怖いくらい真剣なので、近寄りがたい。でも、どうなるか気になる。

「ねぇ、ねぇ、お母さんって痛いの?」

などと言おうものならますます怒られて、

「あっちへ行ってらっしゃい!!!」と怒鳴られる。

昼間なら友達の家に行って遊ぶのだけど、そういうわけにもいかないときは、裏庭に避難する。

そうこうするうちに、赤ちゃんの産声が聴こえたら、もうこっちのものである。

「男の子? 女の子?」

大人たちのところへ行っても、もう誰も叱らない。ホッとした顔で

「男の子よ」「女の子よ」と教えてくれる。

「赤ちゃん、見てもいい?」

いま、産湯をつかっているから、行ってごらんなさい。

そうっと中の部屋へ行くと、産婆さんのスズキさんがの中の赤ちゃんをそおっと洗っている。赤ちゃんは文字どおり赤くって、ちょっと緊張した感じで泣いているけど、そのうちだんだん気持ちよさそうに手足を広げはじめる。

「ねぇねぇ、スズキさんは何人くらい赤ちゃんをとり上げたの?」

小学校に入って、産婆さんは赤ちゃんを「とり上げる」ものだと知って、その言葉を使ってみたくてしようがない。

「さぁ、何人か忘れてしまいましたねぇ」

「五百人? 千人?」

「さあ、何人でしたかねぇ」

スズキさんはもう八十歳くらいの(というふうに私には見えた)ベテランの産婆さんだった。私の産湯も、スズキさんが入れてくれたのだという。赤ちゃんは手早く産着を着せてもらって、お母さんのもとに行く。

それからもしばらくは、母子ともにわが家の離れに滞在する。入院、というのが正しいかもしれないが、なんだかお客様のようでもある。祖母は三度の食事を、ビタミンAだとかBだとか言いながらつくっていた。忙しいときに私はやっぱり、裏庭に避難するのである。

夏なら奥のほうの夫婦銀杏に塀の桟を伝わって登り、蟬を捕まえた。ときどき蟬におしっこをかけられる。

青桐には小さな蟻が毎日行列をつくっている。歌にあるようにちょんちょんと触覚で合図をするのを、日がな一日見ていたこともある。

ナカガワさんやミツさんがいた頃、台所を手伝うのが好きで、よくお手伝いをした。そこへ行けば裏庭で一人で遊ばなくてすむし、おしゃべりもできる。

「ねえ、私も何かやる!」

「それじゃあ、胡麻を煎ったから、すり鉢でつぶしてくれる?」

当時はまだ包丁を使わせてもらえなくて、胡麻をすることが私の主な仕事だった。

包丁と言えば、「これは包丁を使わないから、子どもに教えるのにちょうどいいかもしれない」と祖母が教えてくれた「はじめての料理」が、松茸の奉書焼きだった。

美味しいものが好きだった祖父にと、どなたかが送ってくださった立派な丹波産の松茸を机の上に広げると、「これはぜったいに洗ってはだめ」と祖母は言う。松茸は水で洗うと、旨味まで流れてしまうから、汚れは布巾を濡らしてそっと拭き取らなくてはならない、というのが祖母の厳命である。言われた通りにする。それから用意してあった奉書紙を水でぬらして、松茸一本一本に巻くと、コンロにかけたアミの上で転がしながら焼くのである。奉書紙は、昔、公文書で使われたという厚めの和紙で、火にかけても濡らしているからぜんぜん燃えない。中の松茸が蒸し焼きになり、よい香りがしてくる。

「もういいかねぇ」と祖母が言うと、お皿に移して、手で裂くのは熱いから祖母がやってくれた。「ぜったい包丁を使ってはいけませんけんね」と、これも祖母の厳命だった。あとは柚子でポン酢を作っていただく。

「おいしい?」

そりゃあもう、美味しいに決っています! 子どもの私にだって、とっても美味しかった。私たちはたっぷりの松茸に、舌鼓を打った。

(ちなみに当時以降、この松茸の奉書焼きを作ったことが、私にはない。あの頃のような松茸はあまりにも高額で、手に入れられないのである。)

ところで、テレビがわが家にやって来たのが昭和三十四年、私が小学二年の時だった。「皇太子様ご成婚をはどうしても見たい」とのことで祖父が英断を下したのである。ある日、家に帰って来たらテレビが置いてあり、それまで薄暗かった部屋がずいぶん明るくなったのに驚いた。アンテナは、わが家で一番背の高かった泰山木のてっぺんを少し切って、紐でくくり付けられた。蔵の前の泰山木は、それまでの優美さを失ってしまい、ずいぶん気の毒だな、と思った。すぐに葉っぱがアンテナを隠してくれたけれど。

その頃までに、胡瓜や茄子の胡麻和え、胡瓜揉み(裏庭の茗荷や紫蘇をとって来て入れるとだんぜん美味しい)などを祖母から習っていたが、ちょうど包丁やガスを使う頃になって、祖母がばたっと料理を教えなくなった。

なんでも、料理研究家として祖母が絶大な信頼を置いていた「江川トミさん」が、テレビで「料理のさじ加減なんて、何が何杯なんて書いてありますけど、ほんとうの料理はその通りにやればいいってものじゃありませんよ」と言った、と祖母は言うのである。「だから、私もあなたに何が何杯なんて教えません。自分で調味料を入れて、いいと思う味にしなさい」

ちょうどそれは、味噌汁を作っているときだった。お出汁をとって、茄子か何かを入れて、さあ、味噌を入れるという段階になったので「おばあちゃま、どれくらい?」と聞いたら、教えてくれないのである。

「少しずつ入れてみたらいいじゃないの」

大さじにどれっくらいとか、おたまにこれっくらいとか、目安を言ってくれればいいのだけれど、そういうときの祖母はぜったいに妥協しない。三人前の味噌汁だったが、仕方ないので最初は小さじ一杯程度からはじめて、味を見ては味噌を足し、また味を見ては味噌を足し、で結局、お玉で半分近くになるまで、少しずつ味噌を入れることになった。やれやれ。祖母の言うことはなんだかおかしいけれど、こちらも反論するのが下手なのである。これにはすっかり反発してしまって、それから料理を作らなくなってしまった。その後、祖母もおせち料理はちゃんと教えてくれたし、小学校高学年になってからは学校で習ったり、本を読んだりして、料理を再開したのだけれど。

夏によく行った琵琶湖近くの知り合いというのは、祖父の病院時代の部下だった方で、鴨漁の季節になると、祖父のために鴨を送ってくださった。鴨というと、鍋にするほうがラクなような気がするのだけれど、わが家では、ヘルベルトさんの影響からか、祖母がローストにしていた。ただ、その味はあまりよく覚えていない。

あるとき、鴨と一緒に鳩も送られてきたので、祖母はこれに小麦粉の練り物を入れて丸焼きにした。

鳩は小さいから、いく切れもない。「えーっ、鳩食べるの?」と内心思っていたけれど、祖母がお皿に取り分けてくれたのを口に入れて、びっくりした。あまりにも美味しかったのだ。

「おいしい〜。もう一切れ!」とお皿を出したけど、

「もうありませんけんね」と言われてしまった。鳩は切り分けると数切れにしかならず、祖父も祖母も、それをすでにお腹に入れたあとだった。残念無念!

しかしこれも、味を覚えていない。お腹の詰め物も、いったいどんなものだったのか。ただ、あまりにも美味しかったという記憶だけが残っている。

わが家では、食事を残すといつも祖母に「ドイツ人の子どもは残したりしません。食べ物を残すなんてもってのほか」と言われ、何でも食べるように躾けられていた。お皿の上にパセリがあったら、それも残すなと言うのである。中には苦手なものもあったから、ずいぶんドイツ人の子どもを恨めしく思ったものだ。しかしその鳩を食べてからは、「ひょっとしてものすごく美味しいものではないかしら」と思うくせがついた。多少、見た感じが美味しくなさそうでも気持ち悪そうでも、とにかく食べてみなくては分からない。それ以降、自分でも自分に言い聞かせた。

「食べ物を残すなんてもってのほか」

もったいないからというより、美味しいものを食べ損なうのがいやなのである。当時はグルメという言葉がなかったから、祖父はきっと「美味しいもの好き」、私はというと、ただの食いしん坊なのだろう。

そんな具合だから、私はいつも、「今日のご飯なに?」と聞いて、カレーだとか煮魚だとか、献立を言われると嬉しくて踊り出す子どもだった。そうすると、祖母が「あんたはいいねぇ」と言う。祖母は、「いっぱい病気をしすぎて、あまり食べ物の味が分からない」「だから何食べても一緒でつまらない」と言っていた。もちろん、料理の味付けはとってもよかったから、味覚が衰えていたわけではなかっただろう。しかも祖母は、お腹も弱かったので、食べると身体に悪いものがいろいろあった。だから家ではいつも、祖父と私が、あれが美味しい、これが美味しい、と言っていた。祖母は私のことを「そんな通の食べるものが美味しいなんて、そのうち酒飲みになるよ」と予言していたが、祖父がお酒を一滴も飲めない体質だったから、父が帰って来たり、お客様の時以外は、お酒はまったくなかったのである。

それにしても当時の私はと言えば、ともかくボオっとした子どもだった。身体も丈夫ではなくて、四条河原町の高島屋に行くだけで、(行くときはとても楽しみに出かけるのに)人混みの中を三十分も歩くと頭が痛くなってグズグズ言っていた。学校から遠足に行っても、明くる日は顔が浮腫んでしまう。祖母が「コップにおしっことって! 蛋白が出ているかもしれないから」と言われ、手回しの遠心分離機で調べるとはたして蛋白が出ているらしく、「すぐに寝ていなさい!」と言われることも多かった。祖母は、それまで罹らなかった病気がなかったのでは、というような人だったから、いつもテキパキと手当をしてくれた。医者の家の割には、祖父も祖母も医薬品に頼ることが好きではなく、お腹をこわすとゲンノショウコを煎じたから飲みなさい、咳が出ると、胸に湿布します、と言われた。

しかし、当時の私には通奏低音のように、自分がどうして東京から京都に連れてこられたのか、という疑問が頭から離れなかった。いっそ父のことを思い出さなければ、祖父母と私で親子のように暮らしていたのだと思う。だけど、祖母は父がよっぽど自慢らしく、しょっちゅう父の話をするのだった。

そんな祖母の話からすると、わが家では祖父が頂上にいてその下に祖母と父がいて、その下に私がいるような感じがする。ところが私が思い描く家族は、祖父母の下に父がいて私がいる。すると、いなくなった母のことにまで思いが至る。楽しい毎日なのに、ともすれば気持ちの晴れない自分が、同時進行で存在した。

ところが、高校時代に意外な話を祖母から聞いた。知り合いの家のお兄ちゃん(私より十歳ちかく上だったろうか?)と、同じ家に住む「オッチャン」のことである。二人は仲がよくって、よく連れ立ってどこかへ行っていたので、私は義理の親子か何かだと思っていた。

祖母が思い出したように言う。「オッチャンって、ほんとうのお父さんのことなのに、戦争のあと抑留されていて、ずいぶん経ってから帰国したら、あのお兄ちゃんがどうしても『お父さん』って言えなくて。それでオッチャンって呼ぶようになったのよ」

その話にも驚いたけど、次の話にはもっと驚いた。

「それでゆう子がお父さんのことを忘れないようにと思って、しょっちゅうパパの話をしていたの。幸いゆう子はちゃんと覚えていてくれたからよかったけど」

寝耳に水だった。

私は「へー、そうなんだ」と言っただけだった。

そのまま黙っていたけれど—。小さい頃、それでどんなに悩んだか、とは言わなかったけれど—。

*

その後、私は結婚して男の子を二人授かって、家ではしょっちゅうお茄子の料理をしたが、残念なことに子どもたちはあまり茄子が好きではなかった。

美味しいのになぁ、お茄子!

ある日、京都の友人が送ってくれた加茂茄子を料理していた。長男が高校生、次男が中学生の頃のことである。加茂茄子はしぎ焼きに限るのだけど、その日は残業の後だったし、息子たちも塾でいなかったので、細かく切って油で炒め、軽く塩を降るだけにした。ちなみにこれも、とっても美味しいのである。加茂茄子はもはや普通のお茄子のようにしか見えなかったが、皮の紫と身のグリーンが絶妙に美しかった。大きなお皿に盛っているところに、長男が帰ってきて、珍しくお茄子を食べ始めた。加茂茄子であるとは知らないのに、

「ん、うまい」

なんて言っている。

「あら、お茄子敬遠していたくせに」

「だってこの茄子、とっても美味しそうだったから」

パクパクと口に入れる息子に向って、言わないけれども私は心の中でつぶやいていた。

「そうよね、やっぱりお茄子ってオーラがあるのよね。私を育ててくれたのは祖父母や親だけど、それだけじゃなくって、子どもの頃美味しい美味しいって食べたものも、あの裏庭の夫婦銀杏や蟬やアリも、みんなで私を育ててくれたのよね」

長男は友達の家に行くと言って、さっさと出かけてしまった。残ったお茄子を、夫と私はとっても美味しくいただいた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?