個人的2023年アルバムベストランキング

2023年、皆さんにとってどんな1年でしたか?

新型コロナウイルス感染症が5類に移行となって大勢の海外ミュージシャンが来日し、フェスも参加しやすくなって、久しぶりにライブ参戦しされた方も多かったことでしょう。

私もライブに行きたいと思いつつも結局叶わず、専らSpotify頼りのインドア音楽ライフを過ごしておりました。

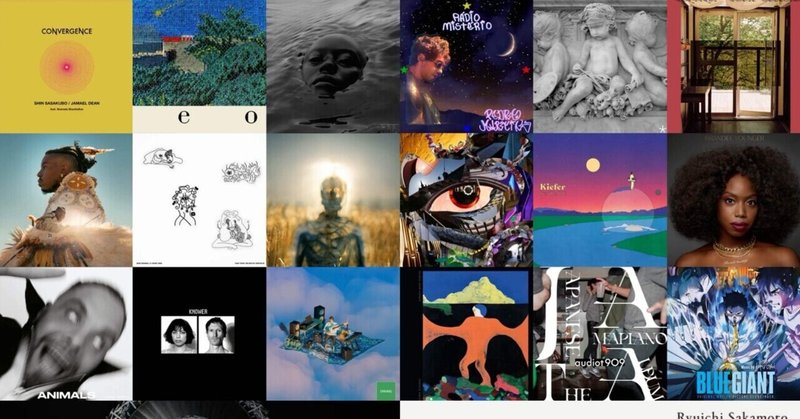

今年も気の向くままに新譜を聴いていましたが、その中から個人的に印象に残ったアルバムベスト20枚を選んでみました。どうしても順位をつけられなかった2作品以外は個人的順位をつけています。(本文中は敬称略とさせていただきます)

番外編1. BUCK-TICK「異空」

私が日本のロックをしっかり聴いていたのはたかだか中高の2〜3年間に過ぎず、この頃BUCK-TICKは確かインディーズで一番話題になっていたバンドでした。その後洋楽に興味が移ってしまったので、BUCK-TICKについては初期の作品の印象しかありませんでしたが、3年前にTwitterを始めてからBUCK-TICKの近況を知り、近作を聴いてみてその世界観と音楽性の強固さに感動を覚え、更にデビュー当時からメンバーが同じというのも好感度が上がりました。

そしてこの「異空」を聴いた時には、日本のロックが漸く活気付いてきた80年代にシーンの中心にあった和製ニューウェーブが35年後の年月を経てこのような芸術的着地点を示すのかと、これはもうこの業界の集大成と呼ぶべき作品だと思いました。

まさかその半年後に櫻井氏の訃報に接するとは…

しかしながら最も深い悲しみにあろうメンバーの方々が前を向いてファンを精神的に牽引していこうとする姿勢がメッセージや企画から伝わってきて、そういう点もシーンの熟成を垣間見たように思えて、BUCK-TICKはまだまだ日本のロックを引っ張っていくバンドだと確信しました。

番外編2. 坂本龍一「12」

今年3月に逝去された坂本龍一氏が2021年3月〜2022年4月に録音した、日記のような12の音源。目前に迫る自らの死を意識せざるを得ない状況下で、世界のサカモトが鳴らした音について、上手く言語化できないのですが大変に心を動かされました。

最終章にして原点、多分そういうことなのでしょう。

18. 上原ひろみ「BLUE GIANT」

ジャズに熱中する若者達の成長を描いた映画「BLUE GIANT」、皆さんは観ましたか?

私自身大学生の時にジャズサークルに所属していたものですから、主人公宮本大の情熱も、沢辺の葛藤も、玉田の焦燥も、リアルすぎて感情移入しまくってしまい、もう涙なしでは見られませんでした。

青春物としてストーリーを楽しむだけでも十分に観る価値はあるのですが、やはりここは上原ひろみ監修の劇伴曲に注目です。特に主人公達がクライマックスで演奏する「WE WILL」「FIRST NOTE」が、まるで原作から飛び出してきたような熱量溢れるストレートアヘッドなジャズで、これは是非とも映画の中で聴いた方がよいです。

強烈な個と個がぶつかり合い爆発的なカタルシスを生むジャズセッションの魅力、それこそがモダンジャズの原点であり、その背景も含めてこの作品に凝縮されているように思いました。

17. audiot909「JAPANESE AMAPIANO」

アフリカの音楽は以前から深掘りしたくて自力で情報収集しているのですが、インターネットの発達した現代においてもその全体像は中々把握できず今日に至っています。

そんな中でもここ数年時折話題を目にするのが南アフリカ共和国のクラブシーンで盛り上がっているアマピアノというジャンルで、都会的でダンサブルでありながらダークで何処か近寄りがたい独特な雰囲気を醸し出しているイメージを持っていました。

日本で最もアマピアノに精通している音楽家の一人、audiot909による「JAPANESE AMAPIANO」は、恐らく日本人がリリースした最初のアマピアノ作品と思われます。敢えて『JAPANESE』とタイトルに明記したこの気概が各曲から伝わってきます。

『日本語ロック論争』や『日本語ラップ論争』など、欧米の音楽を日本語で、あるいは日本人の文脈で解釈する時には言葉とリズム感の壁がどうしても問題になり、欧米文化との親和性に乏しく独自性の強い日本の音楽文化自体はむしろ誇るべきと個人的には思うのですが、いずれにせよ先人達の創意工夫があって現在J-POPあるいは邦ロック、邦ラップが人々に親しまれており、このアマピアノもまた日本人に馴染むための仕掛けが為されているのでしょう。

この和製アマピアノがこれからどう展開していくのか楽しみです。

16. Pedro Ricardo「Soprem Bons Ventos」

ポルトガルのマルチ奏者&SSW、Pedro Ricardoによるデビュー盤。フォーキー&ジャジーなサウンドに電子音楽が融合したユニークな音楽で、質感としてはアルゼンチンのネオフォルクローレやブラジルのMPBに近い印象です。

私はポルトガルの音楽に詳しい訳ではありませんが、Bruno PernadasやManuel Linharesなど偶然聴いたことのあるポルトガルのミュージシャンの音楽とも共通する風光明媚な一連の音楽は個人的にどストライクで、ポルトガルの他の音楽家の作品も聴いてみたいと思っているところです。

15. Brandee Younger「Brand New Life」

現代ジャズ界隈でハープを弾くのは大抵この方、といっても過言ではないハープの第一人者Brandee Youngerのソロアルバムは、Makaya McCravenプロデュースの何とも美しいジャジー・ネオソウル。幾つもの作品で彼女のハープを聴いてきましたが、こうして彼女が主役として構成された音楽を聴くと改めて彼女のハープの素晴らしさを再認識させられます。

そもそもハープ自体が珍しい楽器なので、どういう音楽でどう使われるのがアリなのか確立したセオリーは無く、そこは彼女自身とプロデューサーMakaya McCravenの手腕ですよね。

そしてこれまた幾多のジャズミュージシャン作品に客演するビブラフォン奏者Joel Rossの奏でる音との相性が抜群なのです。

入眠時のBGMにするといい夢が見られそうな、そんな音楽です。

14. Kiefer「It’s OK, B U」

2020年にアンダーソン・パークの楽曲プロデュースでグラミー賞を受賞し、数多くの有名ミュージシャンの作品に参加して話題になっている鍵盤奏者/プロデューサーKieferのソロアルバム。本作品はビートメイカーとしての手腕と鍵盤奏者としてのセンスを遺憾なく発揮しています。Kieferらしい煌めき系サウンドとローファイ・ヒップホップ調の緩やかなビートが心地良くて、どんな心持ちの時も聴ける音楽。個人的にこういう音は好きです。

最近リリースされたKieferとWONKのコラボ曲がこれまた凄く良かったので、コラボ第二弾を期待しています。

13. London Brew「London Brew」

London Brewは元々イギリスで開催予定だったMiles Davis「Bitches Brew」50周年記念コンサートのために結成されたプロジェクトでした。コンサートがパンデミックで中止となり、出演予定だったUKのジャズミュージシャンが集結して行われた3日間のセッションをレコーディングしてリリースしたのがアルバム「London Brew」です。

ここ数年のUKジャズ界の活況は目覚ましく、彼らは現代的な多様化したジャズに取り組んでいます。その彼らが一発録りのセッションを行いその音源を編集したという50年前の「Bitches Brew」と同じようなスタイルで演奏しているというのは逆に斬新です。

ここのアドリブを聴いているとそのリズムやフレーズは現代的ですが、全体としては「Bitches Brew」的な空気感が漂っているのが本当に興味深くて、録音前にコンセプトの指示が出ていたりするのかもしれませんが、それ以上に個々のミュージシャンが多かれ少なかれ「Bitches Brew」にインスパイアされているところがあるのだろうなと想像しました。

「Bitches Brew」と「London Brew」の最大にして決定的な違いは『そこにマイルスがいるかいないか』ですが、「London Brew」もマイルスのコンセプトをプレイヤー達が無言のうちに受け取って成された、時空を超えたマイルスプロデュース作品なのかもしれません。

50年前のマイルス・バンドは新進気鋭のジャズミュージシャン達の競演が化学反応を起こし次々と刺激的な音楽を生み出していました。今のUKジャズシーンは当時のジャズシーンの状況と似たようなヤバみを感じさせ、その熱気がこの「London Brew」に溢れています。

12. 蓮沼執太「unpeople」

ソロワークや蓮沼執太フィル、楽曲制作などの音楽活動のみならず、音楽以外の芸術活動も展開する蓮沼執太のソロアルバム。本作品は彼の原点である電子音楽作品で、前衛的な要素もありながら非常に端正で緻密で繊細なビートミュージックです。

とにかく完成度が高く、隙がない。タイトル通り、人間離れした精巧さともいえそうです。その一方でどこはかとなくポップな要素が滲み出てもいる。不思議な音楽です。

コラボレーションも非常に興味深くて、灰野敬二、Jeff Parker、Corneliusなど、強烈な個性のミュージシャンの参加曲が並びますが、全体の印象は不思議と統一感があって、それって誰よりも蓮沼執太自身の音楽性が柔軟性を含みつつ揺るぎない芯を有しているということなのかなと思ってみたりもしました。

11. Rainy Miller & Space Africa「A Grisaile Wedding」

マンチェスターで活動するラッパーRainy Millerと、同じくマンチェスター出身の2人組電子音楽家Space Africaの共作は、昨年Burial「ANTIDAWN EP」を聴いた時のような衝撃がありました。

Space Africaの構築するエクスペリメンタルなダークアンビエントの世界は無機質でありながら神々しくもあり、その一方で絶望の淵に立たされているようでもあり、いずれにせよいつのまにか異次元空間に一人紛れ込んだような感覚にさせられます。

Rainy Millerとの共作ではありますが、敢えてラップの存在感を際立たせずに素材の一つとして落とし込んでいて、その辺の塩梅が見事だなと思います。

10. Pedro Martins「RáDIO MISTéRIO」

Kurt Rosenwinkel「Caipi」の共同プロデューサーとして知られるブラジルのギタリスト/SSW、Pedro Martinsのソロアルバム。基本全ての楽器を彼自身が奏で、彼自身が歌った多重録音作品です。

MPBをベースにジャズやインディーロックなど多彩な要素を盛り込んだ「Caipi」的な音楽ではありますが、「Caipi」はKurt Rosenwinkelの多重録音ではあるもののバンドサウンド的な録り方になっているような印象があって、一方本作品は素材の一つとしてそれぞれの楽器音を捉えているというか、その結果ドリームポップ的な要素の強いサウンドプロダクションになっているような気がします。

3曲目「Isn’t It Strange」はサンダーキャットとJD Beckと共演した曲ですが、彼らとの相性も良くて中々に興味深い組み合わせです。

今年も幾つもの素晴らしいブラジル音楽に出逢うことができましたが、個人的にはこれが一番好きな音でした。

9. Sam Wilkes「DRIVING」

Sam Gendel、Jacob Mann、Louis Coleなど多くの有名ミュージシャンとの音楽活動が常に話題となっているジャズ・ベーシスト&マルチ奏者&プロデューサー、Sam Wilkesの新譜はインディー・ロックを基調とする意外性。しかしながらサウンドプロダクションに目を向けると複雑系な音の重ね方が一筋縄ではいかないウィルクスらしさが光ります。

とにかく心地良い音で、延々と聴いていられます。ジャズファンしかこの音に出逢えないとしたら何とも勿体ないことで、これは是非ともインディーロックを好きな方々に聴いていただきたいです。

8. KNOWER「Knower Forever」

超絶テクドラマーLouis ColeとコケティッシュなヴォーカリストGenevieve ArtadiによるユニットKNOWERの5年振りの新譜。とにかくポップでキュートでファンクな近未来的人力ビートミュージックです。Louis Coleは相変わらず超人ですが、Genvieve Artadiのヴォーカルがまた絶妙で相性抜群。彼女無しではKNOWERサウンドは成立しないでしょう。

演奏技術の追求とポップさは相反するものかと思いきや、堂々とそれを両立させていて、90年代ジャズ/フュージョンが更に高速に、そして更にポップに進化した次世代フュージョン、いやこれはフュージョンの最終形態かもしれません。あの頃のフュージョンに『その先』があるとは想定していませんでした。

7. Kassa Overall「ANIMALS」

ジャズドラマー/ラッパー/プロデューサーと多才なミュージシャン、Kassa Overallの3作目である本作は各方面で話題になっており、この奇抜なジャケ写をSNS等でよく見かけました。

ジャズとヒップホップの融合というのは90年代から取り組まれていますが、両者を共存させるためにジャズの演奏はアバンギャルドなスタイルはとらず、ラップもアグレッシブでシリアスなスタイルはとらず、ジャジーヒップホップ的な抑制的なオシャレな感じで仕上げられていることが多かった気がします。

それがこの作品ではクレバーなラップやビートの切れ味は勿論のこと、ピアノやホーンのジャズ系フレーズが一つ一つアクロバティックで、しかも展開が早いので緊張感が途切れません。ジャズを最先端の文脈で格好良く表現した音楽、だと思います。

6. MON/KU「MOMOKO blooms in 1.26D」

日本人ビートメイカーMON/KUの作品。『X』で偶然見かけて聴いてみたのですが、そのオリジナルの感性にすっかり惹き込まれてしまいました。とにかく音が美しくて、ヴォーカルもグリッチも含めて環境音楽を聴くように耳に馴染んでふんわりと聴き入ってしまうのです。これが本格的なデビュー作というのも驚きですし、楽器演奏の経験がなくイメージでDAWによる楽曲制作を行っているというのも、古い時代に(アマチュアですが)音楽を演っていた自分からすると驚異的です。

ビートメイカーという肩書きで音楽を作っている人がプロアマ含めてどの位存在するのか見当もつきませんが、DAWさえあれば誰でも曲を作れてしまう時代にこういう頭一つ抜けた作品を生むのは楽器を習得する以上に困難なことにも思えます。

彼の今後の作品にも要期待です。

5. Sam Gendel & Ugnė Uma「Tam tikri objektai erdvėje」

前触れなくリリースされたSam GendelのEPには仰天しました。呪術的なヴォーカルと民族的な打楽器で始まり、次のトラックはいきなり機械的な電子音が耳を突く、一体何なんだこの音楽はと。

基本構造はミニマルミュージックで、独特なポリリズムとエスニカルな旋律のヴォーカル、そしてヤマハのレトロな子供用キーボードによるいかにもな電子音。ゲンデルのサックスらしき音は3曲目と6曲目に登場するのみで、サウンドプロダクションに徹しています。

Ugnė Umaはリトアニアのミュージシャンで、同国のアンダーグラウンドな音楽に影響を受けた人のようですが、あまりにも情報が少なく詳細は不明。本作も恐らくリトアニアの民族音楽にヒントを得ているのでしょう。

これだけ少ない構成音でこんなにも強烈な世界観を創造してしまうSam Gendelはやはり驚異的なセンスの持ち主だと思います。

4. Chief Adjuah「Bark Out Thunder Roar Out Lightning」

ジャズの未来はどうあるべきか、という問いに向き合い続けたトランペット奏者のChristian Scott aTunde Adjuahは、2019年にリリースしたアルバム「Ancestral Recall」で特にリズムにおいてアフリカやカリビアンなどの土着的ポリリズムから現代のドラムンベースを独自の解釈で繋ぐ試みに取り組んでいて、ルーツミュージックとしてのジャズのその先を見据えていました。

そして本作品で彼は自らをChief Adjuahと名乗り、トランペットを吹くことすら止めてしまい自作のアフリカ楽器を演奏するという、最早ジャズの世界から完全に次のステップに突き進んでいます。過去の音楽を取り入れたとか、リスペクトとか、そういうレベルではないのですよね。伝統的音楽の後継者という自負を背負い、独自な視点からの思索に富んだ圧倒的な音楽を創造している。素晴らしいです。

初めてこのアルバムからの先行曲「Xodocan Iko – Hu Na Ney」を聴いた時にその溢れんばかりのパワーに圧倒され、音楽の初期衝動とはこういうものだろうなと改めて認識させられました。彼の今後の活動にも注目していきたいです。

3. Kelela「Raven」

「Raven」は5月にcero「e o」がリリースされるまでは最も聴いていた今年の新譜でした。

どこまでも甘美で妖艶。圧倒的な美しさと気高さ。もう優勝です(でも3位)。

ブレイクビーツに90年代のジャジーR&B〜ネオソウルを彷彿させるサウンドを乗せているだけで個人的にはもう間違いなしなのですが、ここから更にビートもサウンドも溶かして融和させて揺らめかせて、シルキーでファジーな質感に仕上げているのが肝です。

ブレイクビーツでいうとNew JeansやPinkPantheressの方がJ-POPとの親和性が高くて日本人好みなのかもしれませんけど(New Jeansおじさんとか話題になっていましたし)、私はKelelaを推したい。

2. cero「e o」

2023年の日本を反映した都市音楽。こればかり聴いていた日々がありました。

こちらの記事に思うところを書いております。

そして「e o」超えの1位はこの作品です。

1. 笹久保伸 & Jamael Dean「Convergence」

個人的2023年アルバムベストランキング、1位は笹久保伸 & Jamael Dean「Convergence」です。

秩父を拠点としつつ世界各国のミュージシャンとのコラボレーションを実現させてきた笹久保伸が今回タッグを組んだのは、LAを中心に活動するジャズミュージシャンJamael Dean。彼はジャズピアノ奏者でもあり、ラッパーJasik、ビートメイカーJira><としても活動している多彩な人です。

2021年リリースの彼のデビューアルバムはジャズサイドとヒップホップ/ビートサイドを合体させた大作で、ジャズサイドではスピリチュアルジャズに彼のルーツであるナイジェリアのヨルバ族の世界観を注入した音楽を、そしてヒップホップ/ビートサイドではジャズサイドの音源をサンプリング素材として用いるという自給自足のクールなヒップホップを聴かせてくれます。

二人がアルバムを共同制作するという記事を目にした時には、果たしてどんな音楽を聴かせてくれるのか皆目見当がつきませんでしたが、これが想像の斜め上をいく作品でした。

笹久保伸の音楽は彼のフィールドである秩父の山岳信仰を彷彿させる神秘的な美しさを携えています。そこにJamael Deanのヨルバ族をルーツとする神秘的な世界観が融合して、神秘性を極めた音楽が爆誕したのです。そしてヴォーカルのSharada Shashidharの声がまた素晴らしいです。

このピースフルな音楽を世界中の方に聴いてほしい。本当に。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?