耳をひっぱって身体を整える

今回は最近読んだ書籍ですごく効果を実感できたものをアウトプットします。

効果に加えて、なぜ効果が出るのかという理由もわかりやすかったです。

参考書籍は藤本靖さんの

「1日1分であらゆる疲れがとれる 耳ひっぱり」という書籍です。

この中から私なりに良かった、大事だと思った部分と、私がこれまで他で得た知識を統合してまとめさせていただきました。

耳をひっぱることの効果

まず、耳をひっぱることで私が体感したところを書きます。

・目がすっきりする感じがある

・頭がかるくなる

・呼吸が楽になる

・あごが動かしやすくなる

書籍には他にもいくつか効果を述べられていますが、即時的に感じられたのはこの辺りです。

継続することで他の変化も感じられると良いなと思っています。

耳ひっぱりワークの方法

方法をご説明します。

①まずは楽な姿勢になりましょう。

(立っていても、座っていても大丈夫です)

②視線はぼんやりと遠くをみます。

③両耳を指でつまみます。

書籍には中指を耳のくぼみに軽く入れて、親指を後ろに添えてつまむと書かれています。

→ここは私なりの観点になりますが、もし経絡の観点がわかる方は、そこでつまむ指を変えてみると、その経絡と関連のある領域にも効果がでると思います。

④両耳を頭の側面から2、3ミリ浮かすように斜め後ろにひっぱります。

⑤ひっぱる時間は10〜60秒ほど

→身体が緩んでくる感覚が感じられたら効果はでています。

次に注意点です。

・ひっぱりすぎない

→痛いところまで引っ張らない。

→耳と頭(側頭骨)の間に隙間を作ることが目的

・呼吸に意識を向ける

→力まずに自然な呼吸でおこなってください。

→やさしく吐けば自然に空気は入ってきます。

・肘が疲れてきたら無理に続けない。

→リラックスできていないと効果は半減してしまいます。

やり方はこれだけなので簡単に実施できると思います。

重要なポイントはギュッと力を入れるのではなく、ソフトにひっぱることです。

私たちの身体は外からの強い刺激じゃなくても、リラックスしていると自ら快適でバランスのとれた状態に調整してくれます。

自分自身の自然治癒力を感じられるように実施してみてください。

さらに言うと、なぜ耳をひっぱると効果が出るのかがある程度イメージできているとワークの効果がより大きく感じられるようになります。

より効果を感じたい方は次の項目で簡単な解剖学の説明もしているのでお読みください。

なぜ耳をひっぱると緩むのか

頭の骨は全部で23個あります。

その中で耳がついている場所は「側頭骨」と呼ばれる頭の側面の骨です。

その内側に「蝶形骨(ちょうけいこつ)」といわれる頭の中心の骨があります。

頭の骨は一時呼吸といわれるリズムがあり、わずかに膨らんだり凹んだりと可動しています。

→頭の骨と骨は「縫合」で繋がっているので可動範囲は1ミリくらいと言われています。

そして、その呼吸のリズムによって「脳脊髄液」といわれる液体が循環しています。

何らかの影響で、一時呼吸の循環が悪くなることで身体にはさまざまな影響があらわれます。

そこで耳をひっぱることで側頭骨が緩み、蝶形骨が稼働するスペースを作ってあげることでさまざまな症状が緩和していくのです。

(上記参考書籍より引用)

頭の骨が硬くなる原因

では頭の骨の動きが悪くなる原因はどんなものがあるのでしょうか?

いくつか例をあげてみます。

一つ目は、蝶形骨には眼球を動かす筋肉がついているので目を使い過ぎることによって筋肉が緊張し蝶形骨の動きが悪くなります。

パソコンやスマホを常に観ている現代人は慢性的に眼精疲労している方も少なくないと思います。

二つ目は、ストレスなどで奥歯を噛み締めてしまうクセがある

奥歯を噛み締めているとあごの骨の関節部分や口を閉じる筋肉が固くなります。

嫌なことを我慢していたり、緊張する環境に身を置いているなど、外の世界に対する「身構え」によって動きが悪くなります。

また、片側で食べ物を噛むクセがあるなども歪みの原因になります。

あげればキリはありませんのであくまで一例です。

あなた自身、もしくはクライアントの方の頭蓋骨の動きがなぜ悪くなったのかを分析しましょう。

蝶形骨と他の器官の繋がり

また、蝶形骨との解剖学的な繋がりを少し書きます。

1つは蝶形骨は筋膜を通して横隔膜と繋がっています。

さらに横隔膜は呼吸筋であり、いくつかの内臓器とも繋がりがあります。

つまり、頭の硬さは呼吸の深さや臓器の働きにも大きく関連しています。

(参考書籍より引用)

もう一つ重要な繋がりで蝶形骨の上には脳が乗っています。

(参考書籍より引用)

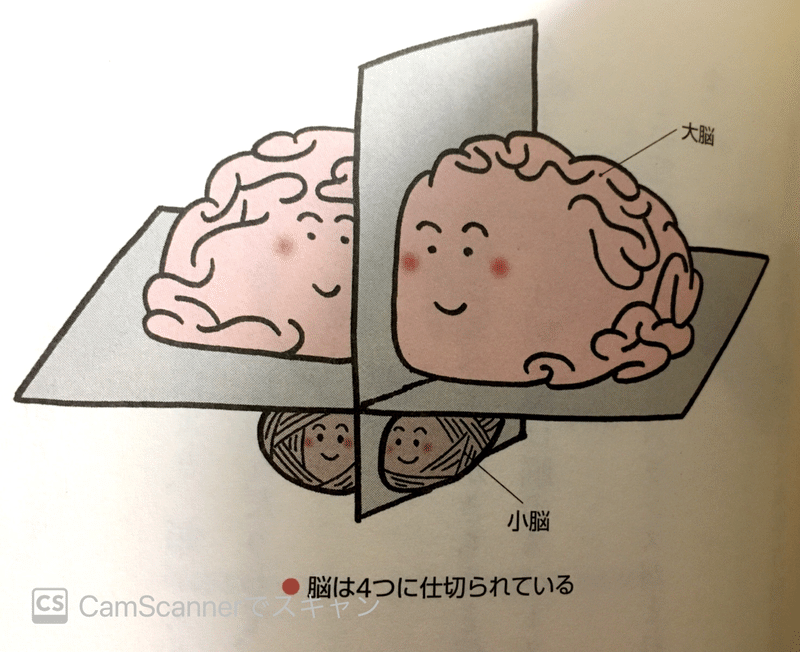

そこに脳硬膜という膜があり、左右の大脳を分ける大脳鎌、大脳と小脳を分ける小脳テントがあります。

(参考書籍より引用)

さらに硬膜は脊髄にも存在し、脊椎との間を通過し尾骨まで繋がっています。

もう少し細かくいうと、蝶形骨の上に乗っかっている脳は、前頭葉と視床下部と言われる部分です。

前頭葉は、理性や思考など人間に特有な高次な機能を担っています。

視床下部は自律神経の最高中枢としての役割があります。

頭の骨の動きが悪くなることで、これら脳の働きにまで影響がでます。

膜はスーツのようなものなので、きつい服を着たら身体が動かしにくくなるのをイメージしたら脳の働きや背骨の動きが悪くなることが想像しやすいと思います。

書籍では耳をひっぱることで脳や背骨にもスペースが生まれ、自律神経の問題や、私たちの思考力が優れているために存在する悩みや不安にも効果があると書かれています。

可能性は十分に考えられrますが、即時的に効果を実感できるわけではないと思いますので継続することが大切だと私自身は感じています。

ワークの応用

最後に耳ひっぱりワークの応用編をお伝えします。

耳をひっぱりながら以下のような動きをしてワークの実施前と後の動きの変化など感じてみてください。

ゆっくりと呼吸を止めずに実施しましょう。

・眼球運動(上下左右や時計回りなど)

→目の疲れに効果的

・「あ〜」「え〜」「い〜」「う〜」「お〜」の順で発声

→声の通りが良くなる、表情筋が緩む

・舌を「ベーっ」と動かす

→胃腸の疲れに有効。(口から肛門までは1本の管で繋がっています)

・口を大きくひらく(あごを動かす)

→あごの緊張が緩む。

→この時は耳たぶを斜め後ろにひっぱります

いかがでしたでしょうか?

じっくり身体と向き合うことで少なからず何か変化を感じられたと思います。

セルフケアの大切なことは継続することです。

みなさんの心身の状態が少しでも整えば幸いです。

お読みいただきありがとうございました。

謙虚・感謝・敬意

知行合一・凡事徹底

岩瀬 勝覚

発信媒体

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?