【雑感】2023/3/4 J1-第3節 浦和vsC大阪

昨年の痛い敗戦が頭をよぎるC大阪との対戦でしたが、この試合では浦和が開幕節から少しずつ目指しているところに向けて改善してきたことがいくつか表現できていて、それがC大阪に対して昨年苦戦した部分への対策にもなっていたように思います。

木曜の定例会見で「アトレティコマドリーに少し似ている」「戦術の規律を守るチーム」という表現をC大阪に対してしていましたが、彼らの強みは正にそういう部分だと思います。

C大阪の非保持は2トップが中央を締めておいて、その脇のスペースはSHが縦スライドする、SHが縦スライドしたらその斜め後ろはCHのスライドとSBの縦スライドでカバーする、というアクションによって常にチーム全体がコンパクトなブロックを形成するのがロティーナさんが率いていた時から継続しています。そして、このSHの積極的な縦スライドこそが昨年9月の試合で大いに苦戦し、大敗した要因の1つだったと言えると思います。

このアクションに対して浦和はビルドアップ隊が2CB+2CHという前提はありつつも、誰がどこに入るのかであったり、CHが1枚下りて3-1にするのか、2枚とも下りずに2-2にするのかは流動的でした。また、CBの2枚はどちらもボールを受けるまでに手前に引いて相手から距離が取れていることが多く、これまでの2戦と比べて前向きにボールを持った状態で相手のプレッシングを観察しながらプレーできる回数が多かったと思います。

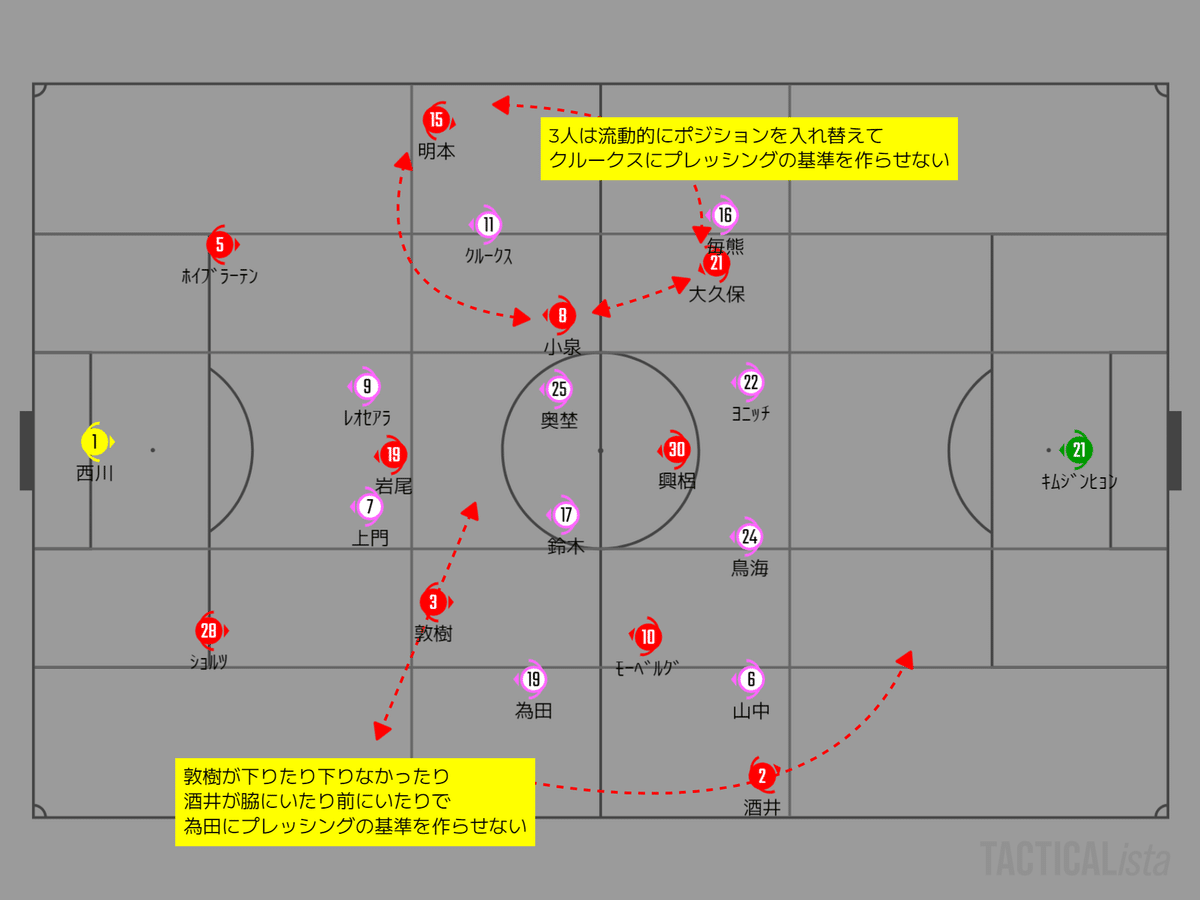

さらに相手SHの周辺も左は明本、小泉、大久保の誰かが内側、外側、背中にいたり、いなかったり、と相手からすると読みにくいアクションを続けていたように見えますし、右側も敦樹、酒井、モーベルグがローリングするような動きでポジションを固定しなかったので、クルークスも為田もどんどん前のめりに出ていくことは難しそうな感じでした。

さらにこの試合で良かったのはC大阪のSHだけでなく、SBのアクションもコントロールすることが出来た点だったのではないかと思います。先述の通り、C大阪はSHが縦スライドしたらその斜め後ろを内側はCH、外側はSBがカバーしにいくというのが良く見られるアクションです。これに対して、SBが前に出てくるような素振りがあればビルドアップ隊からでもSBの背後やSBとCBの間へボールを入れることが何度もありました。

7'20~には敦樹が右手前に下りてボールを持った時に酒井が山中の外を回って裏へ抜け出していますが、ボールを山中の真後ろでは無く、山中と鳥海の間のあたりへ落としています。

1点目のPKを獲得した酒井から興梠へのスルーパスも山中と鳥海の間でしたし、決勝点になった安居のゴールまでの経路も関根が山中と鳥海の間から裏を狙ったアクションからアシストしています。

ポケットと言われるハーフレーンの奥のスペースを目指すというのがレフポズナンの試合を観て予習してきたことでした。そこのスペースで人とボールが合流するためには、相手のSBを外に引き出してCBとの距離を広げておく方が良いです。

それをC大阪相手に適用するのであれば、非保持でのSBのアクションの基準は一列前のSHのアクションになるので、SHをコントロールすることが出来ればその流れでSBもコントロール出来ると言えそうです。

安居の決勝点への経緯を図にしましたが、浦和から見て左側からショルツまでボールを回したことでC大阪側は逆サイドまでのスライドが必要になりました。この時に鈴木は為田のアクションに連動してしっかりスライドしていましたが、奥埜がこれに間に合っていなかったのでCHの間にリンセンが顔を出したことと、そこを逃さずにボールを出せたショルツも良かったですね。

リンセンがはたいたボール自体はちょっとアバウトなようにも思いますが、ボールを出した方向としては関根のアクションと合っていますし、何よりこの方向というかエリア自体が今季チームとして狙っていると思われる場所なので、チーム全体としての狙いが上手く連動できたゴールだったのかなと思います。

📺PLAYBACK GAME📺

— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) March 4, 2023

途中出場の #ブライアンリンセン 、 #関根貴大 がボールをつなぎ、最後は #安居海渡 ❗️

J1リーグ初ゴールでチームのシーズン初勝利を引き寄せる💪#urawareds #浦和レッズ #WeareREDS #Jリーグ pic.twitter.com/otcHtMJC7y

非保持側のSHのアクションをコントロールするという点では、C大阪もキムジンヒョンが復帰したことで見事に浦和のプレッシングを外す場面が何度もありました。

浦和のプレッシングは2トップが相手を片側に寄せる、そこから逆サイドに逃げようとバックパスをしたら逆サイドのSHが出ていって元のサイドへ押し戻すということを目指しているのかな思いますが、CBの間でキムジンヒョンがバックパスを捌けることでこのSHのアクションを止めてしまうことが多かったです。

10'15~は右サイドから前進しようとしたところを大久保が毎熊まで出ていって侵入を押し返し、C大阪側はヨニッチから左側へボールを回しに行きます。これに対して浦和はモーベルグが逆側のCBである鳥海の方へ出て行こうとする素振りを見せますが、ヨニッチと鳥海の間にキムジンヒョンが前向きにボールを受けに出てきていることで足を止めています。

C大阪は鈴木がアンカーとして浦和の2トップ間にいて、ボールが低い位置であればキムジンヒョンがCBの間に入り、浦和のブロックがハーフラインくらいまで下がれば右SBの毎熊がビルドアップ隊に残り、常に3-1の形を作って浦和の2トップに対して数的有利を作ろうとしていました。

非保持だけでなく、保持でもこうした規律というか、チームとして設定した約束事をやり続けることが出来ることが出来ます。ただ、こういう場面はこうやる、というのをキッチリやっていることで相手がそれに慣れてくるとなかなか崩せなくなるというのが今のC大阪の課題なのかなと思いました。

昨年の浦和もそれに近いですが、再現性が高くなれば相手も試合が進む中で傾向が掴めてくるので対応されやすくなります。そうした時にさっきと違うことをやるとか、相手からするとランダムに見えるようにやるといったプレーが出来る選手(松田陸や清武)がいないことが影響しているかもしれません。

そういった点では香川のコンディションが上がってくればその解決になるのかもしれませんが、彼はゴールに近いところでプレーする方が脅威になるので、そこにどんな状態でボールが届けられるかという部分の解決策になるかというとちょっと違うのかも知れません。

試合に話を戻すと、結果的にはオフサイドでノーゴールになったレオセアラのシュートに至るまでの前進(63'25~)もキムジンヒョンを使った見事なビルドアップからでした。

C大阪は左からの前進を断念しキムジンヒョンへバックパスして逆サイドからの前進を狙います。この時に浦和の左SHの小泉は逆サイドのCBであるヨニッチへ矢印を向けますが、キムジンヒョンはその小泉の頭上を通して毎熊までボールを通しています。この1本のロブパスで浦和の4人(2トップ+両SH)を置き去りにしていて、アンカーの鈴木を経由して逆サイドへ展開されています。

それでも、C大阪にプレッシングを外されてボールを前進される場面は何度もあったものの、決定機はあまり作られなかった印象があります。それはここまでの2試合で起きていたような逆サイドのSHが絞っていないからCHの脇が空いてしまって、自分たちのブロックの中を通って逆サイドへ展開されるという場面が減ったこともあるのではないかと思います。

現地組からの報告によると前節は埋めるべきスペースを埋めていないことで小泉がモーベルグに対して強く言い寄った場面もあったようですが、この試合ではこれまでの2試合に比べてモーベルグが前に残ってしまっている場面は減ったのかなと思います。

ただ、それは先述したようにC大阪がキムジンヒョンも含めてビルドアップしていたことでモーベルグが前に出るのを控えていたのかもしれません。この辺りはもう少し試合を重ねる中でエラーの数が減った時に改善出来てきているねと判断できるのかなと思います。

モーベルグについては、まだボールフィーリングがイマイチなのか上手くトラップできなかったり、キックがズレていたりする回数が多いですね。ここは早く本調子を取り戻してもらいたいところです。

この1勝が次の勝利を約束してくれるわけでは無いですが、レフポズナンの試合を観てこうなりそうだと想像していたこと、キャンプレポートでチームとして取り組んでいると聞いていたことが表現できる回数が徐々に増えてきていることは間違いないと思います。

荻原、関根、安居と交代で入った選手たちもそうしたアクションがしっかりできていました。79'15~の明本が相手SBを外に引き付けて荻原がその内側を抜け出し、最終的には敦樹のシュートがポストに弾かれた場面もこのチームとして目指していることがしっかり表現できたプレーだったと思います。クラブもしっかりその場面を切り取ってツイートしていますし、こういう場面をもっと増やしていきたいはずです。期待しましょう。

📺PLAYBACK GAME📺#明本考浩 と #荻原拓也 のコンビネーションで左サイドを崩してチャンスを生み出す❗️#urawareds #浦和レッズ #WeareREDS #Jリーグ pic.twitter.com/tjKt4H6rpL

— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) March 4, 2023

今回はこの辺で。お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?