【雑感】2024/5/22 ルヴァン杯1stラウンド3回戦 長崎vs浦和

J2は今季ほとんど観ていなくて、長崎はちょうど早川が岡山へ移籍して最初の試合だったので後半から観たのと、この試合に向けて直近の鹿児島戦を観ただけでした。

特に鹿児島戦は保持がお互いに広く距離を取った4-3-3の配置になっていて、その分ボールを受けた時に相手からも距離を取れているので判断のための時間を確保出来ていました。ボールが前進した時にはそこからスピードアップするというよりも後列の選手が追いついて来るのを待つ傾向があって、じっくり敵陣に押し込んでプレーしたいのかなという印象でした。

また、非保持は前に出すIHを決めて4-4-2の配置を取っていて、自分たちから崩してプレッシングに出て行くのではなく、相手に入らせない、入って来たところを囲い込む、という味方基準のゾーンディフェンスをきちんとやれているなという感じで、保持も非保持も基本的にはゆっくり相手ゴール/相手ボールに向かっていく印象でした。

彼らのプレーが速くなるのは自陣からのカウンター局面くらいで、基本的には静的な展開が多いので、これからどれだけ勝てるのかは分かりませんが、とにかく負けにくいチームだろうなと思います。この試合までを16試合負けなし(今季まだ1敗)で来ているというのも納得です。

メンバーを見ると長崎は直近の試合からフルターンオーバーでした。ルヴァン杯では1つ前の磐田戦も同様だったみたいなので、長崎としてはルヴァン杯を普段試合に出ていない選手の成熟度を測る場として活用しているのかもしれません。

一方で浦和は西川、石原、中島はベンチ外で有給休暇、CFがチアゴではなく興梠にはなりましたが概ねリーグと同じメンバーのままでした。ヘグモさんは選手たちの関係性を崩したくないということからガラッとメンバーを変えるのではなく、全体の構成はそのままで部分的に違う選手を試してみるという傾向があり、これはルヴァン杯の1つ前の鳥取戦でも同じような感じでした。また、単純に怪我人がいたり、怪我から帰ってきたばかりの選手がいたりと、満足にターンオーバーするほどのメンバーがいないというのもあったのだろうと思います。

試合展開は最終スタッツでの保持率(長崎:37%、浦和:63%)通りの印象で、基本的には浦和の保持vs長崎の非保持の構図が多かったです。長崎は左IHの名倉を前に出した4-4-2の陣形をミドルゾーンにセットしたところから、自分たちから奪いに出て行くのではなくて浦和が入って来るまで中を締めながら待つ、出来るだけボールを外回りにさせるというスタンスでした。昨季の浦和の非保持もこんな感じでしたかね。

浦和は左右どちらも相手SHの脇や背中を取った選手にボールを入れて、そこから相手SBを引き出して、その奥にIHが飛び出して行くという形が多くなっていましたが、長崎の方はSB-CB間が広く空く時にはCHが斜めに下りる、CHが遠いならCBがスライドするというのが両サイドともスムーズに出来ており、そこへボールが入ってきても困るような雰囲気は感じませんでした。

特に右SHの澤田は自分の脇を取られても横方向(中へのコース)を切った状態をキープしていたので、そこへボールが入ると、戻すか前に出すかの2択になって、戻すなら長崎としては「別にどうぞ」という感じでしょうし、前に出すときにはCHが斜めに下りる、CHが遠ければCHがスライドして対応できるといった具合に、上手くボールの雲行きを共有出来ていたのかなと思います。

なので、どちらかと言えば浦和は右サイドからの方が崩せそうかなと思いながら見ていたのですが、酒井と前田はどちらも大駒タイプというか、最終局面で突破していくときにはエネルギーを使えるものの、その手前の段階でボールを前進させていくところは不得手な印象があって、ここ最近石原がやっている対面する相手SHの内側へドリブルで割り入っていくプレーが無かったことで相手の陣形が崩れにくかったのはあったかなと思います。

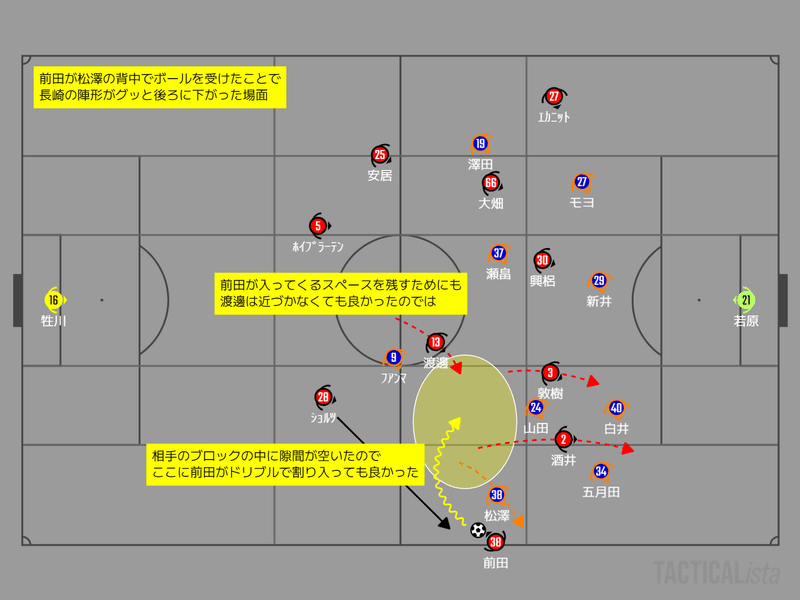

26'10~のビルドアップでは、前田が松澤の背中でボールを受けており、酒井と敦樹がそれを内側から追い越すように前方向へアクションを起こしています。背中にボールを入れられた松澤は急いで前田の前方向に入るように下がってきていて、CHの山田もまずは松澤ー五月田のゲートを塞ぐために後ろ向きに動いていたので、長崎のFW-MFの間が開いた状態になりました。

前田はショルツにボールを戻してしまったのですが、前田が松澤の矢印の逆を取って中方向へドリブルで入って行けると良かったのかなと思います。ピッチの出来るだけ内側のエリアでオープンな選手が作れれば、そこからどちらのサイドへも展開可能になるので、この場面はそれを狙って欲しかったなというのが個人的な思いです。

この場面で言うと、前田がオープンに中へ入って行くことが出来れば、興梠が新井の背中に膨らんでゴール前を狙えたかもしれませんし、敦樹が白井と新井の間を取れそうな位置にもいるのでそこも絡めたかもしれない、さらには逆サイドでエカニットが浮いているのでそっちまで飛ばして長崎の選手たちの体の向きを完全に逆にさせて優位な状況を作れたかもしれない、そういう可能性があったのかなと思います。ただ、前田が入って行って欲しいスペースを渡邊がサポートしようと寄ってきてしまって潰し気味だったので、前田だけの問題ではないですが。

前田と中島はどちらもドリブルに強みがある選手だと思いますが、前田は突破(Regate)に特化していて、中島は突破(Regate)も割り入ること(Dividir)もどちらも出来るといった違いがあるかなと思います。なので中島がフリーロールを許容されているのはビルドアップの中で相手の懐に割り入って行けて、それによって相手が動かざるを得なくなるので、その間に周りの選手がリポジショニング出来るということがあるからなのだろうと思います。

また、大きい動きが多くなってしまったのは安居もそうで、序盤からCBの間やホイブラーテンの脇に下りることが多かったのですが、長崎はボールが自分たちの外側で動く分には別に構わないというスタンスだと思うので、「下りる分にはどうぞどうぞ」という感覚だったのではないかと思います。

ただ、下りることが完全に悪かというとそうでもないとは思います。浦和の左サイドではエカニットはそもそもWGプレーヤーでは無いので前田のように突破していく感じではないですし、中島のように割り入るようなドリブルで相手を動かすという感じでもなくて、小さい半径でターンできるところに強みがある選手です。

なので、後ろが3枚になって大畑が前に出やすくなれば、エカニットが内側に入って来て彼の得意なプレーを表現しやすくなると思います。33'14~は左に下りた安居が澤田に向かって突っ掛けてからパスを出し、内側でボールを受けたエカニットがターンして一気にゴール前に走り込んだ敦樹に向かってボールを出しています。

それでも浦和が相手ゴール前に迫れる場面が少なかったのは、やはり安居が下りてもあまり効果が無かったという点に収斂していきそうです。2トップの間に立っているだけではCBからボールが入った時に締められて前を向きにくいので、下りて最初から前向きにボールを受けたいという感覚があったのかなと想像します。

ただ、ポジションがゲートの奥だとボールの移動中にゲートを締められてしまうかもしれませんが、ゲート上にポジションを取ればゲートを締められてもCBへそのままリターン出来る上に、相手の2トップが同じポイントを見ている状態になるのでその周りの選手たちはそれによって空いた場所をケアするように動きますし、ゲートの中間ではなくどちらかの相手に寄った位置であればその相手を背中で押さえながら前に出て行くことが出来るかもしれません。

また、その位置で直接ボールを受けるということだけでなく、どちらかの相手に近づいておくことで、「君が動いたらその背中でボールと合流しちゃうからね~」という駆け引きが出来るようになるので、それによってボール保持者に相手が出て行きにくくなるかもしれませんし、出て行けばその脇を通したり、別の場所を経由してもらって相手の背中でボールと合流して前を向けば良いのだろうと思います。

それだけでなく、下りてしまうと前にボールが進んだ時に単純に1枚分足りなくなってしまいます。その時にスプリントで元々いた(いるべきだった)ポジションへ戻れるのならそれでも良いのかもしれませんが、それが出来ないのであればなかなか旨味のないポジション移動になってしまうかなと思います。大きく動くと次の展開にも影響するので、大きく動いた後に戻せないのであれば細かく動いて次の展開にも連動していけないと、こうしてきちんとコンパクトに守れる相手を攻略することは難しくなってしまいます。

長崎の保持は予習した試合と同様に4-1-2-3の並びでお互いに距離を広めにとった配置からスタートしていました。浦和は興梠がアンカーの山田を押さえておいて、前田とエカニットが外切りでCBやGKまで矢印を出していくのがベースでした。それに対して若原、白井、新井は外切りしてくるWGの頭上を使ったり、興梠の背中からスッと顔を出した山田を使ったりして浦和のWGの外側で浮いているSBにボールを届けるというのが再現性高く行われていました。

また、前半のATには白井が外切りしてくる前田と興梠の間をドリブルで割り入ってから逆サイドのモヨまでボールを渡しており、J2のチームかつほとんど試合に絡めていない選手でもこれくらい出来るというのが下平さんのチームの指導力の高さなのかなと思いました。下平さんはこれまで率いたチームでもビルドアップでのCBの振舞い方が良いですよね。個人的にとても好感を持っている指導者の1人です。特に横浜FCの時には小林友希がとても上手だった記憶があります。

ただ、長崎が再現性高くプレッシングを回避しているもののチャンスシーンはあまりなかったと思います。それは、オープンにボールを持てたSBがゆっくりボールを前に運んでいくことが多く、それによって矢印を外された浦和の選手たちが戻る時間があったからなのかなと思います。

保持の時間をゆっくり取って非保持の時間を減らしたい、相手陣内でのプレー時間を増やしたいという志向かもしれないので一概に悪いとは言えませんし、J2の中ではゴール前のタレントで優位性を取れる立ち位置のクラブだと思うので、90分これを続けていればいつかは点を入れられるという感覚なのかもしれません。

浦和はハーフタイムで興梠とホイブラーテンを下げてチアゴと佐藤を投入するだけでなく、エカニットと渡邊のポジションを入れ替えました。また、非保持も両WGの外切りではなくエカニットとチアゴを2トップのような形にして、長崎のSBが簡単に浮かないようにしていました。

前半と景色が変わったことで長崎は前進経路を見つけ直さなければならなくなりました。その中での試行錯誤として、フアンマが安居と敦樹の間に下りてきてポストプレーをすることを足掛かり前進しようとする感じはあって、長崎の保持の主戦場はこのエリアになっていったのかなと思います。ただ、47'05~の長崎のビルドアップでは白井から一発で下りてきたフアンマへパスが出たところを佐藤が潰してショートカウンターが発動しFKを獲得しましたし、58'20~の長崎のビルドアップでも再び敦樹ー安居の間にボールが入ってきたところを奪ってショートカウンターが発動しFKを獲得していました。

長崎は早めに選手交代を行い普段リーグ戦に出ているメンバーが次々と入ってきました。それによって形勢が変わった感じはしませんでしたが、浦和の保持はどんどん慌ただしくなっていったような印象はありました。相手のメンバーが変わってもっとやらないとやられるという感覚になったのか、単純に0-0のままな上に決定機まで行けない時間が長くなってきて焦れてきたのかは分かりませんが、岩尾がアンカーに入って安居が右IHになってからはその慌ただしさが加速したように見えました。

69分にモヨが頭突きをしてしまって退場になり長崎が4-4-1の状態になってからは空いている選手は自然とできるのでパスは通りますが、アクションが手前に向いていたりリポジショニングが停滞していったりしたのかなと思います。動く方向はそっちで良いのか、ボールは動いているがパスをただ待っているだけの選手が増えていないか、そうしたことが気になりながら観ていました。

76'05~の浦和のビルドアップでは右寄りで岩尾がオープン気味にボールを持って逆サイドのソルバッケンへ展開しますが、この時に左IHのエカニットは岩尾に寄っていってしまったので増山がソルバッケンへの対応に集中できる状態になっています。エカニットが増山の内側から裏を狙えるポジションをキープしていれば、ソルバッケンへロングボールが入って増山が出て行けば一発でその背中を取れたかもしれませんし、増山がそこを気にして留まってくれればソルバッケンがもっと優位な状態でプレーできたかもしれません。

結果的にはこの流れからボールを失って浦和のファウルがあり、長崎はそのFKで若原がロングボールを浦和陣内へ入れたところからゴールまで行っています。大畑がフリーな状態にもかかわらずクリアしようとして相手にボールが渡ってしまい、そこからのクロスをフアンマに押し込まれてしまいました。佐藤がフアンマに完全に抑えられてしまったところも含めてとても残念でしたし、その前の浦和の保持では相手ゴールに迫れる可能性のある展開だったのがさらに残念さを強くしてしまいます。

この失点で浦和の方の焦りはさらに加速してしまい、82'27に浦和の自陣で酒井がパスカットして安居がオープンな状態になりましたが、安居はすぐにボールを相手に囲まれたチアゴへ出してしまいボールを失っています。冷静な状態であれば15m程度はボールを運んでチアゴの近くにいるエカニットや大外を上がっていこうとしているソルバッケンをちらつかせながらゴール前に迫れたかもしれません。

後半ATにはクリアしたボールを受けたチアゴが抜け出した決定機が決まらず、エカニットがクロスを上げるタイミングを逸し、左に入った武田をクロス砲台として使いきれず、チグハグしたまま終わってしまいました。冷静にプレーできればこうはならないのだろうと思いますが、結果を焦った時というのはこんなもんなのでしょう。

浦和としては4月上旬の柏戦のように相手が4-4-2でのゾーンディフェンスを敷いてきた時に攻略できるのか、あの頃からどれくらい出来るようになったのかというのを計る試合だったと思いますが、残念ながらまだまだだなという内容に終わりました。この雑感では触れていない部分も「もっとこうじゃないのか?」と思う場面が沢山ありました。

勝ち負けの部分では後半早々にチアゴがフリーでヘディングする場面があってそれを決めていればとか、他にも良い位置でのFKもありましたし、その中のどれかが入っていれば結果も違ったと思うので深入りしませんが、内容を観た時にこの試合に出ていない選手(特にグスタフソン、中島、石原)の評価が相対的に上がってしまったのは残念でした。

そして週末には同じように4-4-2のゾーンディフェンスで対応する町田との対戦になります。果たして今度の試合はどうなるでしょうか。グスタフソンは代表チームからの招集があったとのことなので試合には出られるコンディションであることを願います。

今季はもうリーグ戦だけになってしまいました。台風などの天候不順などよほどのことがない限りは今見えているスケジュールの通りに試合をしていくことになります。ただ、トレーニングをしていく中で選手たちが出来ることを増やしていることは間違いないので、トレーニングが出来る時間を確保できるという良かった探しをして終わろうと思います。

今回はこの辺で。お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?