因果関係を推測するときに見落とすと騙される大事な基準「批判的思考」+5

クリティカルシンキングシリーズの続きです。(+1,+2,+3,+4)

前回と前々回で因果関係を決定する基準である「共変関係」と「時間的順序関係」を説明しました。この2つが揃っていれば原因として使えそうな気もしますが、もう1つ考慮しなければいけない基準があります。

それが「第3変数」。これが難所なので、きっちり理解しておきたいところです。

こんなときに第3変数をチェックする

共変関係もあり、時間的な順序も合理的に問題がなければ、それは原因として考えられます。しかし、共変関係も時間的順序も問題なさそうに見えて、「もっともらしい他の要因」が混ざっている因果関係もあるのです。

この要因を第3変数と呼び、原因推測する過程でもっともクリティカルシンキングが鍛えられる問題なのです。

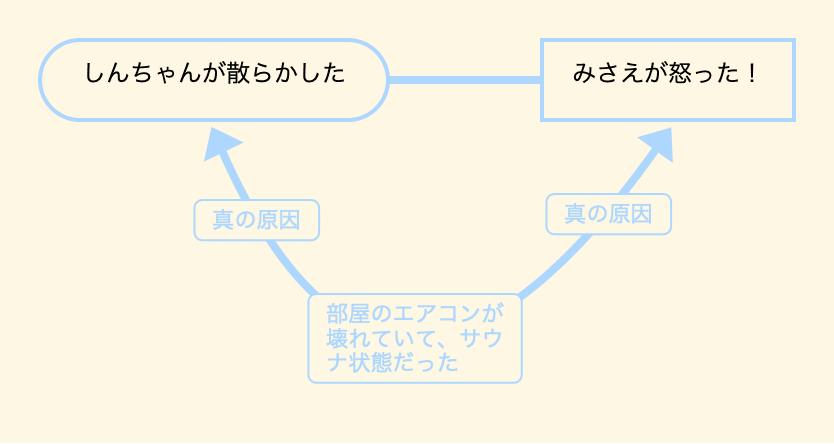

おなじみのクレヨンしんちゃんの家族で考えてみましょう。しんちゃんが部屋を散らかしたから、みさえが怒ったとします。この話は、共変関係がありや時間的な順序関係も間違っていません。

しかしここに第3の変数を入れると話が変わってきます。たとえば、その部屋のエアコンが壊れていて、室内温度が30℃を超えていたとしましょう。そんな環境では頭がぼーっとしてしまい、しんちゃんが片付けをできない理由もわかります。

みさえが怒りっぽくなってしまうのもよくわかるでしょう。

目の前の状況だけに注目していてはわからない原因が、背景に隠れている可能性もあるのです。①出来事Aが起きたから→②出来事Bが起きた→③と思ったら出来事Zが裏で起こっていた、なんて話はたくさんありますね。

単純に見えて複雑な因果関係

たとえば、「お酒が有害かどうか」を考えてみましょう。最近、「お酒は一滴でも身体に毒だよ!」と主張する研究を目にしました。直感的に考えて、大酒飲みの人よりは禁酒している人のほうが健康そうに見えますよね。

実際問題、飲酒は特定の病気を発症させるリスクを高めているでしょうし、他人に迷惑を掛ける要因にもなりえるはず。(飲酒運転など)

しかしこの主張には問題点があります。それは第3の変数を考慮していないのです。

たとえば、お酒を飲んで暴れまわった人がいたとしましょう。

①お酒を飲んだ→②暴れまわった、この流れは共変関係も時間的順序も当てはまっています。しかしそもそも論として、お酒を飲んだ理由も暴れまわった理由も、強いストレスが原因の1つだったかもしれません。

強いストレスを受け続ければ、やけ酒したり暴れたりする傾向は十分に考えられます。もしこの要因が当てはまるのであれば、お酒が有害とは言い切れず、他の要因も含まれるのです。

ここで伝えたいのは、お酒が有害だ!ではなく、目の前の事実だけで因果関係を決めつけるのは危険だ!です。(念の為)

まとめ

因果関係を決定するために必要な第3の変数について説明しました。もっともらしい要因を消すのがもっともむずかしいので、この技術はつねに向上させていかなくてはいけません。

気が抜けるとすぐに目の前だけに集中してしまいがちなので、背景も踏まえた原因推測ができるのと良いですね。

【考えてみよう】

筋トレをしている人と栄養学への知見の豊富さに相関関係がある

この2つの出来事の相関関係の強さと傾向を調べ、第3の変数が何かを考えてみよう。

動画の解説はこちら↓↓↓

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。