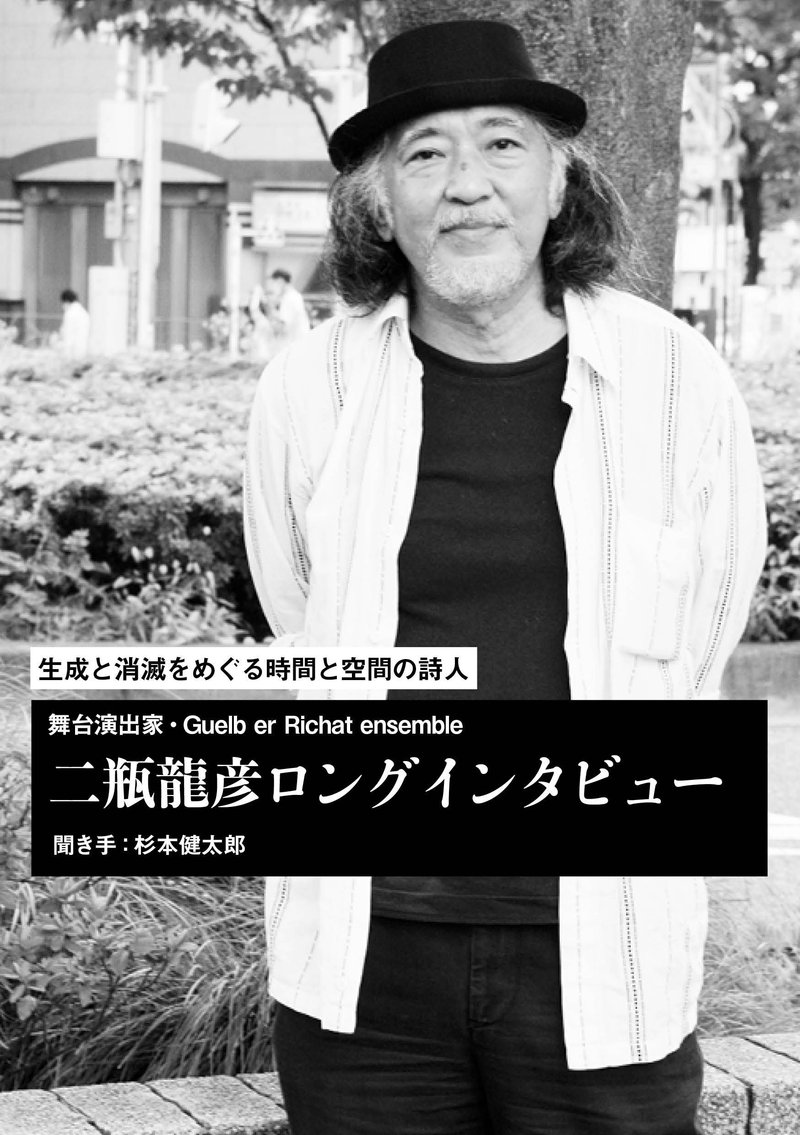

生成と消滅をめぐる時間と空間の詩人 二瓶龍彦ロングインタビュー 『暇』2022年9月号

2022年8月7日。東京都内最大の暇人の魔窟、高円寺についにあの男が降りたった。1991年、カイロ国際実験演劇祭に日本から初招待されアラブ世界で一大センセーションを巻き起こし、97年にはエジプトのピラミッド前で『Holocaust 20c』を上演、生成と消滅をめぐる時間と空間の詩人と評された舞台演出家・二瓶龍彦氏。80年代以降の世界の文化状況を振り返りながら「遅さ」から生まれる個の力について話を聞いた。(聞き手:『暇』発行人、杉本健太郎)

—今日は絵画展(二瓶龍彦童画展「竪琴を運ぶ」)の最終日ですが、演劇・音楽・美術まで多岐にわたる二瓶氏の活動の全体像を振りかえりながら、次に向けてのお話を伺いたいです。さっそくですがエジプトに行くまでの経緯を改めて。

二瓶龍彦 僕は1983年に学校を出て、本格的に演劇のほうにいくわけですけど、ちょうど寺山修司(1935〜1983)が死んだ年なんです。だからある意味、「アンダーグラウンドが終わる」っていう感じで。政治的な話をすると、そこからいろいろなものが出てくるんですけど、演劇の流れとしてはまだ小劇場が元気だった。ただ、83年組は変わり種が多いんで。

パパ・タラフマラ(小池博史を中心とするダンス・カンパニー)とか、ダムタイプ(古橋悌二ら京都市立芸術大学の学生によるアーティスト集団)とか、言ってみればコンテポラリー・ダンス的な動きだったり、現代アートとかとミックスしたりとか、それまでの台詞劇とか「肉体だ!」とかいうのではなく、なにかもっとトータルに。僕も意識的に映像を入れたりして。当時はモニター一つ用意するのも大変だったし、プロジェクターもでっかいやつだった。ただ、こういうのが普通になるだろうと思ってやっていた。

でも、アンダーグラウンドの人たちが「敵」と称したような、破壊しなければならない相手がそれまではあったのが、たとえば僕の大学時代には学校はもう完全にレジャーランド化していて政治の風も何もない状態で、敵もいないというか、見えにくいというか。みんな私(わたくし)的な生活に集中して、その幸福を求めていった。アンダーグラウンドが終わって、お金の流れもそっち方面に行って。それこそ「わかりやすいもの」がたくさんでてきた。

つかこうへいの子供たち、というか、そういう人たちが多くて。だからずっといらいらしていたんですよね、僕は。何かを表現すべき世界を捉えきれていなかった。そんななかで、1990年に東京国際演劇祭に参加した浅草での公演に、偶然が偶然を呼んでエジプトのディレクターが見に来たんですよ。

そのとき出演していた女優さんが図書館勤務で、司書をやっていて。そこにエジプトのディレクターが訪ねてきた。エジプトでは日本の演劇は能とか歌舞伎しか伝わってなくて、日本の現代演劇はどうなってるんだ?って話をされた。彼女が「見たいですか?」って言ったら「見たい!」って。それで「チケットありますよ?」っていうことで、観に来てくれたんです。

そしたらとても気に入ってくれて。それで1991年の「第4回カイロ国際実験演劇祭に来てくれないか?」ってことになった。その話が1990年の10月頃だったんですけど、11月には湾岸戦争の噂が出てきた。アメリカはやるんじゃないかと。で、実際に湾岸戦争になった。その直後の1991年の夏にカイロの演劇祭に参加しました。

言葉を使わなくなりはじめた

それまではけっこうスペクタクル的なものをやっていたけど、「言葉」も多かったんですよね。海外に行くということもあって、言葉は少なめになっていく。時には翻訳したりということもあったけど、それもなかなかピンとこないというかしっくりはこなかった。

当時、カイロ国際実験演劇祭のことは日本の演劇関係者は誰も知らなかったんですよ。ぴあのプロデューサーとかに聞いても「知らない! ひどいめにあってくるぞ!」って言われたり。それでもとにかく、若い頃から海外ではやりたいというのがあったので、アンダーグラウンドの先人たちはやっていたじゃないですか、寺山もそうだし、唐十郎もそうだけど、だからそういう活動はしたいと思っていたんで、これは行くしかないと。国際交流基金に言ったら「知らないけど! とにかく助成はするよ!」ってことで。

で、行ってみたら五つ星ホテルで窓を開けたらスフィンクスがあってみたいなところで。でも水道ひねると水が茶色いみたいな。国でやっていることなので非常に待遇は良かったんですけど、ただ演劇のレベルは低かった。エジプトの演劇自体がレベルが低いというか、やっぱり保守的なんですよね。

その後、チュニジアに行くんですけども、チュニスは避暑地で、国際会議で人が来たりとかがあるんでソフィスティケイトされていた。だからまだよかったんですけど、エジプトはゴリゴリで。

全大陸から40組ぐらい来てましたけど、ただ、アラブ系とアジア系はあんまりおもしろくなかった。おもしろかったのはヨーロッパの一部、ベルギーとか。東欧とか、あとは南米が面白かったですね。ベネズエラとかね。エジプトは社会主義国だったんで、各担当者が自分の役職を守りさえすればいいっていうような働かないやつらがいっぱいいて、連日みんなに怒鳴りつけられていたけれども。ただそれでも、オランダとベルギーのグループと仲良くなったのは大きかった。

劇団の解体から「個人と個人」へ

1996年にピラミッド前でやった時は観客全員で歩くというところからスタートして、皆とても協力的で好き勝手やってくれた。そんな中で、オランダの演出家から「今度一緒にやろう」って言われた。「『一緒に』ってどういうふうに?」ってきくと、普通は一人のディレクターに対していろんな国のプレイヤーが参加するという形ですけど、彼はディレクターも2人だという。そうなると、今までの劇団、演劇のありようが一気に変わってくるわけだよね。劇団はどうしてもヒエラルキーのあるシステムになる。それでは実現できない世界を提示されたと思った。結局、それは実現しなかったんですけど、とりあえず劇団は解体しちゃえと思って1998年に解散しました。やはり「個人と個人」の関係なんだと。そこに演出家が2人いようが書き手が2人いようがいい。日本は文化なので難しかったですけど、はっきり分かれますよね、それをやりたい人とやりたくない人で。

同時に言説の場も必要だと感じて、公演のパンフレットなどで、違うジャンルのフォトジャーナリストとか映画監督とか詩人に話を聞いて、大きく交わりながらやってきたんですよね。

「意味」以前の五十音だけで世界を作る

海外から帰ってきてから違う仕事がきて。はせみつこという「ことばパフォーマー」、NHKで『あいうえお』という番組をやっていた人なんですけどね。その人の舞台演出の仕事をその後20年やることになります。彼女は「言葉で言葉を超える」ということを言っていて、最初は劇団四季で、ミュージカル以前ですけどね、で、劇団四季を抜けて仮面座というのを作った。彼女に言わせると劇団四季でやっていた翻訳文体に体を沿えることができなかったと。仮面座では、テキストは現代詩。その後、詩人の谷川俊太郎さんたちと「ことばあそびの会」というのを始めた。『やってきたアラマせんせい』というメアリーポピンズみたいな舞台を親子劇場で全国500ステージ以上回ったのかな。日本を回って、そして次は「地球を回りたい」ってことで、それで選んだ素材が「五十音」だったんです。それこそ意味以前の五十音だけで世界を作る、コミュニケーションを成立させるというパフォーマンス、それが僕のはせさんとの仕事の最初だったんです。海外に行くから言葉が少なくなるというのではなくて、まさに言葉で言葉を超えていく。彼女が「あ!」とか「い〜」とか言うと、そこにいる子供たちがそれに声を出して呼応する。それぞれが「言葉の種」みたいなものを発語し始めるという感じ。重度の障害の子たちのワークショップもやっていたんですけど、ふだんしゃべれない子がそれでも声を出そうとする。正確な「あ」という発声はできなくても発語してくる。「言葉の根っこ」みたいな、意味以前のところを刺激する人だったんですよね。彼女との出会いは僕にとってとても大きなことでした。それが90年代半ばぐらいだったかな。

—90年代に入る頃、時代の変化をどう感じていましたか。

二瓶 世界地図が変わると思いましたよね。価値観も変わるかなとも。そこで海外の話がきたりするんで、しかもそれがエジプトだったり、湾岸戦争がからんだりしているから。ちょっとこれはおもしろいなと。「やっと動ける」と僕の中では解放感みたいなものがありました。戦争も含めて、人間の究極的に困ったことが起きている現場に行きたいっていうのは昔からあって。だからフォトジャーナリストには唯一嫉妬する。演劇もその場に行かなきゃ成立しないメディアだから。フットワーク軽くないと行けないんだけど、そのときは「行ける!」って。やっと歴史を体で実感できるようになった一方で、日本ではそういう政治性はまだ排除され続けていたんですよね。それに、すぐ「制度化」されちゃうのが演劇でもあって。これを最後に東京国際演劇祭に参加しようかどうか迷っていた年、説明会に行ったらなぜか消防署の人間が偉そうに指示していて、注意事項を言うのはいいですけど「おまえ何を担当してんの?」と言いたくなるようなやらせてやってる感があって。そういうところから非常に権力的な「制度」になっちゃってるなって思って、もうその場で「すいません! 辞退します!」って席を立った。この国際演劇祭は、もとは池袋演劇祭として文芸坐の三浦大四郎さんが始めたものなんでね。本人は自己破産しちゃったけど。規模が大きくなると、権力的な制度化された質のものになってしまう。とにかくそんな流れでいろいろな人とやってきて、やっぱり「個人と個人」だなっていう思いは強くなっていたんです。

音楽はフットワークがいい

—バンドとしての「ゲルブ・アルリシャット・アンサンブル」の活動は2000年代以降でしょうか。

二瓶 いまボーカルをやってる祥Syanがソロのパフォーマンスをやったときに、その時も言説の場としてパンフレットを作って、詩人の稲川方人さんにインタビューさせてもらった。で、舞台を観に来たんです。祥Syanがパフォーマンス中に歌うんですよ。身体を極限的に動かした直後に、僕のつくった短いフレーズを。稲川さんは何か感じたらしくて、「5人ぐらい現代詩の無頼派を連れてきて詩を書き下ろすから、二瓶さん曲を書いて」と。祥Syanが歌う歌唱ライブをやりたいんだと。彼は朗読は嫌だったんだろうね。だから「歌にできる」って思ったんじゃないですかね。

その時のことを彼は『群像』に書いてます。「神と接点を結ぶ」という領域に詩も音楽も声もなければならないと。それは僕にとっては「悲劇」なんです。悲劇と喜劇があるとして、今は悲劇は存在しない。悲劇とは、悲しいお話じゃなくて、死者や神も含めた人間の領域を越えた世界。歌唱ライブは、僕が曲を作って、ピアニストが演奏しました。ただ観客は現代詩関係の人ばっかりなんですよ。ステージも客席も異常な緊張感。いろんな場所でやっていくなかで、演奏はピアニストから僕のギターに変わりました。愛媛と京都で上演したときに、遂に「もう嫌だ」って僕が言い出して。この特殊な限定された緊張感は嫌だと。その時ある喫茶店で「ちょっとやってよ!」って言われて一曲やったんですよね。それが気持ちよくて。「俺は飲み屋でやりたい!」って言って。俺が曲も詩も書いてギターとか弾く、役者やってたやつに「おまえ太鼓やれ」って。で、祥Syanのボーカルと3人で始めたのがゲルブの最初で、それが2007年ごろでしたね。ついこの間、一人抜けたんですけどね。ゲルブも演劇同様関係者からは「ちょっとめんどうくさい人たち」って言われているようで。なんにも先入観のないおばちゃんとかはすぐ楽しんでくれるんだけど、なにか音楽をやってきた人たちにとっては、「越えられてくる」「踏み込まれてくる」っていう感じなのでしょう。たぶん嫌なことも歌っているんだと思うんですよね。震災の被災者をめぐって曲を作っても、励ますのではなく、その悲しみの世界を歌うので、やっぱり思い出しちゃったりとか、つらくなっちゃう。少し時間が必要なバンドなのかもしれない。

あやしくも哀しい追放者の音楽

—ゲルブは「あやしくも哀しい追放者の音楽」とも評されています。

二瓶 それはまた別の詩人が、僕が「音楽を始める」ってときに「じゃあ行く!」って。それで聴いた後すぐにそれを言ったんです。言われてもピンとこなくて。南米の音楽もまだあまり知らなかったんですよ。「南米、聴いてるでしょ?」って言うから、「聴いてない!」っていうと、「チリの音楽を聴け!」って言われて。有名なフォルクローレの「コントルは飛んでいく」とかああいうのではなくて。本当の庶民たちの歌を聴きなさいって。「一番評価できるのはロックが入っていない!」って。「今どき珍しい!」って言われて。僕自身は作っていてそれをわかっていなくて、ロックも聴いていたし。

90年代をちょっと補足すると、現代アートもちょっとやっていたんですよ。木炭を使って椅子を作ったり、真っ黒な世界を作った。焼け焦げた廃墟みたいな感じになるんですけどね。そういうものを作ったりして。そこでまたいろんな人と知り合いになった。神田にあった「ギャラリー・サージ」のキュレーターの酒井信一さんとの出会いも大きかった。彼は日仏交流展を企画したりしていて、そういうところに参加させてもらっていました。ちょっと現代アートは元気だったかな、90年代。で、急速に終息していくんですよね。

「定着すると腐ってしまう」

—『暇』の読者層のような、これからの次世代の表現者たちへ、なにか次にむかう先があるとすれば。

二瓶 僕の世代でさえ、まず第一が「安定」という世代になっていました。でも僕は、たとえばベドウィンみたいな砂漠を移動していく民とかね、彼らが言う「定着すると腐ってしまう!」とか「墓は生者のもの、残された者のためのもので饒舌だからいらない!」というようなことが、かっこいいなあ!と思っちゃうんですよね。だから、旅芸人とか、サーカスなんかもそうだけど、ああやって移動して移動して「中心にいない」っていうか、周縁にたえずいて、トリックスター的だったりとかそういう役割のものに魅かれます。

「中心」に入っていくと非常に反発を食らう。良い距離感でいるととても歓迎されるけども。日常までが非日常に脅かされるのを嫌うのでしょうか。日本って特にそれが強いような気がしますよね。外国のアーティストと喋ると、やっぱり日本は敷居が高いと言う。なんかテリトリーがあるのかな。僕はそれを「村人たち」って言ってるんですけどね。

逆に若い世代だといろんなことが便利になっちゃって、いろんなことがすぐに知れるじゃないですか。たとえばさっき言った文芸坐は映画館を2つ持っていて。僕にとっては理想なんですよ。200人弱ぐらいの劇場があって、演劇映画専門の書店がある。あとレストランもついている。そこに行くと「なんかやってるんじゃない?」って自分の足で確認する作業ができたのが、たとえば80年代から90年代ぐらいになってから、それがぜんぶ情報のほうで知ることになっていった気がしますよね。

僕にとっては、出会いは移動することで生まれる。今は、移動しなくても世界を知った気にはなれるんだよね。

間と沈黙から「意味以前」の時間が流れる

—本号『暇』創刊号からは、にぼしいわし・いわしさんの連載エッセイが始まります。

二瓶 彼女たちのネタを映像で観ると、彼女たちは「遅い」じゃないですか。遅いということは間ができるということだけど、この間にこそ悲劇だったり詩の世界が入り込む。それこそ「意味以前」の時間が流れる。沈黙ですよね。彼女たちはそういう間を持っている。

いまコロナ禍がつづいて、生活のスピードがゆっくりになって、おそらくいろんな人にとって今まで見ていた同じ風景が違うふうに見えているんじゃないかな。それはとても大きいことなんじゃないかな。

僕はハライチが好きなんですよね。言葉にこだわって作ってるなあと思う人がわりと僕は好きで。それはハライチの言葉の遊びだったりとか。僕は岩井に才能があると思っていたら、いきなりエッセイを書いてヒットする。澤部はテレビのバラエティで活躍する。コンビでもそういうふうに役割が別々でもかまわない。そのほうがおもしろいなあと思う。

今は劇場もギャラリーと一緒でずいぶんなくなっちゃった。映画館でも単館でなんとかがんばっているところもありますけど、そういうところがなんとかがんばってほしいなと思いますね。これはノスタルジックなことじゃなくて、コロナを通じて再発見、新発見をしたりとか「遅い世界のほうがやっぱりおもしろいんだ」というところにいってくれればいいなと思いますね。

「名付け得ぬもの」としての命

たとえば19世紀末から20世紀初頭にかけて、パリ万博でエッフェル塔が電気で明るくなって、これからは科学の時代だと。革命があったりしながら1920年代にいろいろな芸術が花開くわけですけども、それは科学とか、あるいは神が死んだ後の無意識というものの中で世界的に花開いていった。1930年代になって大戦に向かって暗い時代になっていくけれども、一番わかりやすいのはイタリアの未来派で、スピード感とか流線形とか、アートがどんどん兵器に近づいていくわけですよね。そこから原爆の問題だったりとか、ある流れができていく。これを今世紀に置き換えた時に、たとえば9・11から21世紀の幕が開いたとすれば、今までとは戦争のあり方が変わってものすごくカオティックになっていった。そしてその10年後の3・11で原発事故の大災害ですよね。その約10年後の2020年にコロナというパンデミック。だったら2030年代に何が起こるのかってことはちょっと考えてみてもいい。コロナがこれだけ長く続くのは、最初は人間が痛めつけた地球が健康を取り戻そうとして身震いをするような感じで余計なものをパーン!と取り除く身振りとして、つまり人間の理屈は関係ないよという、そういう感覚だったんですけど。ただこれだけ長いともうちょっといろいろ考えなきゃいけないなと。いろいろ考えてみると、「本当に20世紀末はあったんだろうか?」とかね。新しい価値観が出てきただろうかとか。「『科学』の時代の後は『心』の時代だ」とか言ってたけど、でもやっぱり漠然としていて。もっとも反省しなければいけないのは、命の取り扱い方を記号にしてしまったこと、それはアウシュビッツが典型的ですけど。

でも、スピードだけでただ走り続けてきて、コロナによって立ち止まらされたときに、失ってしまった人間の能力、たとえば「見る力」だったり「話す力」だったり「感じる力」「聞く力」がすごく充実していくんじゃないかと。そうすると命の取り扱い方も変わってくる。意味以前の問題っていうのは名付け得ぬもの、まだ名付けられていないもの、あるいは人間が名付けられないもの、意味以前の言葉もそうですし、神の領域や死者の領域をも含めた「名付け得ぬものとしての命」というふうに考えると、もっと豊かになるはずだと思うんです。

「わかりやすいもの」が文化をだめにする

ある意味、モダン、近代がぜんぜん衰えずに進んでいる感じがあって、これはもう意識して終えなきゃいけないだろうと思った時期とコロナが重なってきて。これはいっそう終わりにしなきゃ、新しいことを始めなきゃ、と思ったら、今度はロシアが非常に古くさい20世紀的なやり方で出てきた。

僕は最近、日本は「戦時下ごっこ」をやっていると思っているんです。ウクライナの大統領が国会で演説したときに、「ゼレンスキー閣下!」とか仰々しく言って、保守だろうが革新だろうがみんな「ごっこ」が大好きなんだよな。アメリカもそうだし中国もそうだけれども、ファシズムの亡霊が最後のあがきで名乗りを上げてくるっていう感じがしている。20世紀的ファシズムにもうそんなに力はないと思うんで、最後の悪あがきかなと。

これらのことは、新しい時代が本当に幕を上げる前の象徴的な現象で、しばらくはまさにカオスの状態が続くでしょうね。19世紀末が科学とそれ以前の神秘主義的なものが融合して不可思議なものをたくさん作っていたあのカオスに似ている。そこには人間の失われてしまった能力も含めた個の力が一番必要な気はしますけどね。

ところで、テレビが出てきて紙芝居はなくなっちゃったけど、演劇がずーっと続いているのはなんでだろう。この間、展覧会(二瓶龍彦童画展「竪琴を運ぶ」)を阿佐谷の「茶とあん」という小さな空間で一ヶ月開催しましたけど、そこで毎週末ライブなどのイベントをやりました。そこの常連のおばちゃんたちがよく来てくれて、「次はイベントいつやるの!」って楽しみにしてくれた。なんかそういう感覚、普通の人たちがその場に来て誰かと出会う楽しみ、それが演劇が滅びない基本かな。

それは決してわかりやすいものを提供することではないと思うんですよ。幼馴染の友人に、ロシア系のバレエとか音楽をプロデュースしている人がいて、彼女は東京の恵比寿での演奏会のプログラムと地元の群馬でのプログラムを変えていたんですね。で、一度噛みついて、「わかりやすいのやって、ばかにしてるだろ! 本気を見せればいいんだよ!」って。そうしたら彼女は「そういうわけじゃない!」ってプログラムを替えてきた。やっぱり、「わかりやすいものを与えますよ」みたいなアプローチだと文化はだめになっていくと思うんですよね。

今はどうかわからないですけど、エジプトってインドに次いで映画を作っていたんですよ。かなりの本数を作っているんですけど、優秀な人たちは近いからヨーロッパに渡るんですよね。良い才能がどんどんいなくなっていく。残った人たちはわかりやすいものをどんどん作りはじめた。そうすると、今度はヨーロッパに行った彼らが撮った作品をもって凱旋してくるわけですけど、もはや誰も理解できない。そのぐらい文化は空洞化していく。そういうことが起きないようにしないと。

パリは2年周期で文化をつくる

パリに行ったときに、パリって京都に似てて排他的で嫌いなんだけど、やっぱりすごいなと思うのは、文化に対する時間の感覚で、日本だと1年で決算じゃないですか、全部が。向こうは文化的なものは2年じゃないかな。2年周期で考えていく。それだけでもずいぶんアーティストにとっては大きいことですよ。彼らは100年に1人ピカソがでればいいと思ってる。逆に言うと日本は「すぐ答え出せ! すぐ結果出せ!」でつぶしていくじゃない? たとえば一人のアーティストにパリ市がお金を出して、1年かけて舞台を作らせる。残りの1年はパリから出発して世界を回れと。あそこは腐っても国際都市なんだよな! たとえばドイツのピナ・バウシュもやっぱりパリから世界的な振付家になっていった。自分たちが生み出せななくてもそれができる。国際都市は人材がなくてもできる。東京では考えられないじゃない? フランスの演劇祭だとそこから彗星のごとく世界的な劇団が生まれてきたりする。日本の場合は東京国際演劇祭でも8割が日本の劇団、2割ぐらいは海外からで、しかも名のある人たち。つまりちゃんと目をもってるやつがいないっていうことなんですよね。

進化は逆行できない

20世紀のアンダーグランドの人たちだと、寺山さんはある意味、非常に暴力的なアプローチを取って、そのくせ政治性は持たないと宣言しちゃっていた。「政治性を抜きにした革命」っていう。これを逆転させたい。暴力性は一切持たないで、でも政治性はかなり持つ。政治性を持たざるを得ない状況に日本はなっていると思うけどね。それこそ日本人は日本人しか友達がいないと、村になるんですよね。だから、中国に一人でも友達がいたり仲良しがいたりするだけでずいぶん中国の見方も変わってくるだろうし、何かが生まれてくるだろうと思うんだけど。

この間、ひさしぶりにパフォーマンスをやったんですけど、僕はスローモーションを使うんです。かなり遅い時間。身体で現実より遅い時空間の「世界」を作れるんです。そのなかで更に時間をコントロールしていく。身体一つ、一つの呼吸で作れるわけ。それはある訓練とかいろいろあるんですけど、誰でもできる。それでやっていくと、現実の散文的な世界ではなくて、さっき言った「間」、詩が生まれるような空間ができる。それを僕は「悲劇の身体」って言ってるんですけど、そこには死者も一緒にいられる。ある人が舞台を見たときに「死者が歩いてきたのかと思った!」って。別次元から人が来たと感じたと言ってました。だから遅い時間ってキーポイントじゃないかな。人間の身体性、そこに可能性がある。だから唐十郎の「特権的肉体論」とは違って、「肉体」は散文なんですよ。現実のスピードなんで。身体っていうのは虚。虚体。空っぽ。今それを間近で見れるのは、能楽師の身体ですね。彼らだけが身体で悲劇を作れる。それをいつでもどこでも作れる。これは鍛えたりとかするんじゃないから、年寄りまでできる。

だからそういう意味では20世紀を終わりにしようといったときに、それでも20世紀の最後の断末魔が各所で上がり、戦時体制ごっこも始まって、しばらくちょっとしたカオスが続くんじゃないかな。でも、コロナが終息して、来年ぐらいにはそこから抜けなければならないと思っています。そのときに明確なムーブメント、人と人とのつながり方とかを含めて、そんなに大々的にってことではなくて、2〜3人いたら始められる、それをムーブメントとして作れれば。「超」20世紀というか。超えていくようなね。基本的に昔に戻ろうってのは無理なんで。進化は逆行できないから。それを受けて超えていかなければいけないっていうことなんで。スピードが遅くなったこの時代に、速い時代よりももっと良い時代へ超えていけるんじゃないかって思えればね。そんなムーブメントができれば。そのためには人ですよね。そこに賛同して共鳴しあえるような人たちが少しずつ出てくれば。

コロナは終息はまだだろうと思うけど、終息したら元通りになって安心できる人と、元通りにはできないと思う人で分かれるのではないかと思いますけどね。そんな感じで可能性がちょっと見えてきてるだけでも良くなってきてるのかな。19世紀末の人たちが何を考えていたのかということと、大戦前のファシズムが出てくる前の時代にみな何を考えていたのかと思うのと同時に、たとえば反戦を掲げていた70年代の人達はなぜ失敗したのかを考えていきたい。失敗っていうか、実現できなかったのはなぜかをね。キーワードは「暴力」だと思います。

個の力を見せつける舞台を

来年のことはまだなんにも考えてないんですけど、まさに個の力でソロの舞台、一人舞台でダンスでも芝居でも、そういうフェスみたいなことができたらと思っています。ピン芸人大会みたいな。個の力を見せつけるような舞台を何かやりたいなと思ってるんですけどね。どうしても舞台に立つ人たちは使われる人が多くて。そうすると、責任を取らなくなっちゃう。僕は劇団を解散した後、2001年頃から個と結びつくというときには、自分一人で制作も含めて舞台を作った人間としかやらないという条件にしたんですよね。その経験がない人には、まずその舞台をつくってもらう。もちろん、それを実現するために全面的に協力します。自分で舞台を作り上げた人たちはやっぱり舞台にも人にもきめ細かいし、その経験がない人たちはどこか甘えちゃうからね。

二瓶龍彦プロフィール

1983年「total theatre 二瓶館」設立。91年「カイロ国際実験演劇祭」日本より初招待。以降、チュニス、マルセイユ、ゲント等で公演。2001年組織形態をとらない芸術集団「フィリア・プロジェクト」設立。92年よりはせみつこの舞台演出で、中国、カナダ、アメリカにて公演。沙漠の音楽隊 Guelb er Richat ensemble メンバー。「バルラッカ大サーカス」を企画し、全国を回る。22年、童画展開催。現在、近代終焉のためのプロジェクトを準備中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?