カレーから見る世界史3(辛さの王トウガラシ)

中南米の最古の栽培植物

カレーの辛さの中心になっているのはトウガラシである。

トウガラシは中南米原産で、比較的新しく世界に広がったスパイスと言える。

ペルー中部の山岳地帯では、紀元前8000~7500年頃にはすでにトウガラシが栽培されていた考古学的な証拠が発見されており、アンデス山脈地域やメキシコでも紀元前7000年頃には利用されていたことがわかっている。

そうした点から、中南米で最も古い栽培植物の一つと言われている。

現在、トウガラシ属(Capsicum)の栽培種は以下の5つが知られている。

・アンヌーム種(C.annuum):メキシコや中央アメリカが原産。

・フルテッセンス種(C.frutescence):コロンビアやアンデスが原産。栽培はされているが、野生種。

シネンセ種(C.chinense):フルッテンセンス種から生まれた栽培種。

バッカートゥム種(C.baccatum):中央アンデスが原産。

プベッセンス種(C.pubescence):ボリビア高地が原産。

しかし、世界中で栽培されているトウガラシの殆どは「アンヌーム種」であり、他の4種はアメリカ大陸以外ではごくわずかしか栽培されていない。

タバスコソースの原料となるチレ・タバスコや、沖縄のコーレーグスの材料となる島トウガラシなどのフルテッセンス種のキダチトウガラシ、激辛で有名なシネンセ種のハバネロなどが、数少ない例である。

ハバネロより辛いブート・ジョロキアはインド北部・バングラディシュ辺りが原産のシネンセ種とフルテッセンス種の交雑品種である。

ヨーロッパへ

トウガラシがアメリカ大陸以外に伝播するきっかけは、スパイスを求めてヨーロッパ諸国が海外に進出し、アメリカ大陸を発見したことである。

1492年に西インド諸島に到着したコロンブスも現地で「アヒ」と呼ばれているトウガラシに注目し、「これなしで食事をする者は誰もいない」と記している。

このアメリカ大陸「発見」のとき、コロンブスたちは自分たちはインドに到着したと思っており、「西インド諸島」という名称もその誤解に基づくものである。それと同種の間違いを、彼らはトウガラシについても犯している。

自分たちが発見した辛い植物を「コショウ」だと思ってしまったのである。

そのためトウガラシもコショウもどちらも「pepper」と呼ばれることになってしまった。

1493年のコロンブスの第二次航海の時には同行した医師も、トウガラシが調味料として用いられている様子を書き記している。

このとき、トウガラシがスペインに持ち帰られたと言われている。

辛味がある香辛料ということでは、コショウと同じであるが、コショウが熱帯以外では栽培できないのに対して、トウガラシは温帯でも栽培が可能であったため、大いに歓迎され、16世紀半ばにはスペイン全土で広く栽培されるようになった。

しかし、トウガラシの辛さはヨーロッパ諸国の人々には警戒されたのか、それともジャガイモに対するのと同じような偏見や迷信があったためか、一般的に用いられるには至らなかった。

それは現在トウガラシを盛んに利用するような国が、ヨーロッパにはほとんど無いことからも察することができる。

その例外とも言えるのがイタリアで、ジャガイモやトマトといった南米原産の食材とともに、トウガラシも上手く取り入れていった。伝来は17世紀と見られている。

現在でも、アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノは有名であるし、温暖な南部は栽培にも適していたため、パスタに粉末を練りこんだり、シチューの味付けにと、広く使われた。

今もその伝統は郷土料理に受け継がれている。

・トウガラシ入りの腸詰ンドゥイヤ。オリーブオイルで柔らかくしてパンに塗って食べる。

・アンチョビやイワシの稚魚をトウガラシ・塩で漬け込んだサルデッラ(ロザマリーナ)。

16世紀には、スペインのハプスブルク家と姻戚関係にあったハンガリーに伝わったらしいが、どうもこのときは観賞用だったようで、食用としてトウガラシが伝わったのは、17世紀ごろ、オスマン帝国経由だったようである。

スペインやイタリアより遥かに寒冷なハンガリーでは、調味料としてではなく食材として用いられた。そのため、辛味が少なく食用部分が大きなものが選別され育てられた。これによって誕生したのがパプリカである。

インドへ

インドへの伝播についてはスペイン経由と、そうではない可能性が考えられている。

ペドロ・アルヴァレス・カブラルが率いた、ポルトガルの第二回インド遠征隊は、1500年の航海でアフリカ西岸から南西に流された結果、ブラジル東海岸のペルナンブコに到着した。その後、アフリカ大陸西岸に戻った後に、本来の目的地であるインドの西海岸にあるゴアに到達したのだが、このときに南米でトウガラシを手に入れ、それをアフリカとインドにももたらしたかもしれないのである。

ゴア周辺では当初トウガラシは「ペルナンブコ・ペッパー」と呼ばれ、北に離れたボンベイ(今のムンバイ)では「ゴワイ・ミルチ(ゴアのコショウ)」と呼ばれていたそうです。

詳しい経緯はともかくとして、インドにトウガラシを持ち込んだのはポルトガル人で、インド航路確立後の16世紀初め頃だろうということは言えそうである。

それまではインドの料理おける辛味はコショウによるものであったが、16世紀半ばまでには、インドでは3種類のトウガラシが栽培されるに至った。

トウガラシは熱帯のインドではよく育つため、安価に手に入る調味料となった。そのため瞬く間に庶民の間にも普及した。

またトウガラシが豊富にアスコルビン酸を含んでいるため、貧しい人たちにとっては貴重なビタミン源となった。

日本へ

では、東アジアへの伝来はというと、どうもこれは日本の方が中国や朝鮮半島よりも早いと考えられる。

ポルトガル人が天文11(1542)年に伝えたという説が最も早いものである。

佐藤信淵『草木六部耕種法』(1874年)巻十七「需實第六篇」の「蕃椒(タウカラシ)」の条に以下のように記している。

蕃椒〔トウカラシ〕ニ赤紫黄ノ三色アリ。或ハ天ニ向フアリ、地ニ向ふ有リ。又大小長短圓角ノ諸形アリ。培養ヲ精クスレハ、一本ニ数多ノ実ヲムスフ。其作法ハ総テ茄ヲ作ルニ同ジ。故ニ辣茄ノ名ナリ。抑蕃椒ハ最初ハ南亜墨利加洲ノ東海濱ナル伯西児〔ブラジリア〕国ヨリ生シタル者ニテ、天文十一年ニ波爾杜瓦爾〔ポルトガル〕人ノ持来ル所ナリ。其事ハ上ノ南瓜ノ條ニ詳カナリ。故ニ西洋人ハ此者ヲ「カラシリベイブル(「ブラシリベイブル」の誤り)」ヨ名ク。「ベイフル」ハ辛キミノ義ニテ、胡椒ヲ番人ハ「ベイフル」ト呼ナリ。

(トウガラシには赤・紫・黄色の三色がある。また、天に向かって実をつけるもの、地に向かって実をつけるものがある。また、大小長短や丸や四角など様々な形がある。栽培をうまくすれば、一本に数多くの実を結ぶ。其の作り方はすべて茄子を作る場合と同じである。よって「辣茄」の名がある。そもそもトウガラシは最初は南アメリカ大陸の東海岸にあるブラジルに生まれたもので、天文十一年にポルトガル人が持ってきたものである。そのことについては南瓜の項目に詳らかにした。だから西洋人はこれを「ブラジルペッパー」と名付けた。「ペッパー」は辛い実の意味で、胡椒を南蛮人は「ペッパー」と呼ぶ。)

これは、天文11(1542)年に、豊後(今の大分県)にポルトガル船が漂着し、大友宗麟にカボチャを献上したとされるときである。佐藤信淵はこのときに、カボチャやスイカといっしょにトウガラシも日本にもたらされたとしているのである。

そのほかの説としては、文禄の役(1592~1593)の際に加藤清正が朝鮮半島から持ち帰ったという説、1600年前後にタバコといっしょに伝来したという説がある。

前者は、貝原益軒『花譜』(1694年)に以下のように見える。

文禄年中秀吉公の朝鮮をうち給ひし時。彼地より種を持来てはしめて日本に植る故にこうらい胡椒ともいふ。また西国にて南蛮胡椒と称す。

(文禄年間に秀吉公が朝鮮出兵を行ったとき、彼の地から種を持ち帰ってきて初めて日本に植えた。故に高麗胡椒とも云う。また西国では南蛮胡椒と呼ぶ。)

後者については、人見必大『本朝食鑑』(1697年)に以下のようにある。

本邦用番椒者、不過百年、與煙草相先後、倶番人傳種、從海西移栽、四方有之。

(わが国でトウガラシを用いるようになって、百年足らずで、煙草と相前後して、ともに西洋人が伝え、西方から栽培されるようになり、どこでも見られるようになった。)

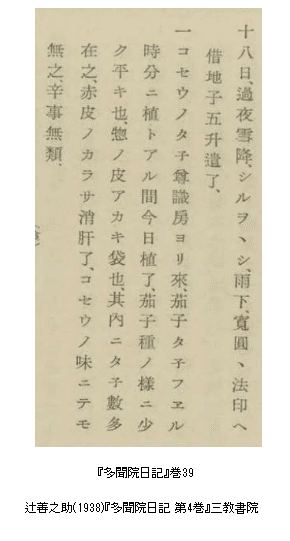

しかし、文禄の役に先立つ文禄2(1592)年2月にはトウガラシが栽培されていたらしい記録が、奈良興福寺の塔頭である多聞院で文明10(1478)年から元和4(1618)年にかけて記された『多聞院日記』の文禄2(1593)年2月18日の条に見える。

コセウノタ子(たね)尊識房ヨリ来、茄子タ子フエル時分ニ植トアル間今日植了、茄子種の様に少く平キ也、惣ノ皮アカキ袋也、其内ニタ子数多在之、赤皮ノカラサ消肝了、コセウノ味ニテモ無之、辛事無類。(コショウの種を〔同じく興福寺塔頭の明王院の〕尊識房からいただいた。ナスの種を植える時期に植えるようにということだったので今日植えた。ナスの種のように少し平たいものだった。すべて皮が赤い袋状のもので、中に種がたくさん入っていた。赤い皮の辛さは肝をつぶすほどで、コショウの味とも異なっていて、類稀なる辛さだった)

よって、少なくとも16世紀半ばには伝わっていたと考えらる。

江戸時代にはトウガラシは薬味として使われるようになり、寛永2(1625)年には「七味唐辛子」が登場する。日本橋薬研堀の、中島徳右衛門が発明したと言われている。

しかし、食用としてはパプリカなどの甘味種が伝来しなかったこともあって、あまり浸透せず、観賞用の方が多かったようであるが、江戸時代の園芸の発展もあって各地で様々な品種が作られるようになる。各地で様々な品種が作られるようになると、その中から辛味の少ない品種が見つかり、食用のトウガラシ、つまりシシトウや甘長トウガラシ、万願寺トウガラシなどが登場する。明治15年ごろに刊行された伊藤圭介『番椒図説』には、上向きに果実がつくもの14種、下向きにつくもの21種の合計35種が描かれている。

朝鮮へ

朝鮮半島へは日本経由で入ったのではないかと言われている。李晬光(イ スグワン)が1613年に編纂した百科全書『芝峰類説』巻二十に日本から伝わったので「倭芥子」と呼ばれている旨が記されている。

南蛮椒有大毒、始自倭國來、故俗謂倭芥子、今往往種之。酒家利其猛烈、或和燒酒以市之、飲者多死。

(南蛮椒には大毒がある。はじめは日本から伝わり、よって俗に倭芥子と呼ばれ、今はよくこれを植えている。酒屋ではその辛さに目をつけて、あるものは焼酎にまぜて売ったが、飲んだ者の多くが死んだ。)

それで、日本からの伝来の機会として挙げられているのが、文禄・慶長の役、つまり豊臣秀吉の「朝鮮出兵」(1592~1598)である。貝原益軒の説とは正反対の関係になるのであるが、日本では文禄年間以前に栽培されていたらしいことと、後で述べる中国への伝来も16世紀半ば以降と考えられることから考えて、日本から伝わったのでなければ17世紀はじめには栽培されるに至った伝播ルートが説明できない、というのがこの説が採られる理由である。

その後、李瀷(イ イク)(1681~1763)の弟子たちが李瀷の死後(1760年代なかば)に編纂した『星湖僿說』の萬物門に「蕃椒」として清の『盛京通志』の「秦椒」の条を引いた上で、以下のように記しており、少なくとも栽培され田舎料理には使われていたことがわかる。

「盛京通志、秦椒、長於棗而上銳、生靑熱紅。又一種結椒向上、名天椒。余試向上者、實多而辛不及也。倭人稱番椒、我國稱倭椒。氣味酷烈、最宜於野人蔬菜膓。我國只記其從倭地來、故曰倭椒。

(私は上に向いて実るものを試し〔に育てて〕てみたが、実が多く辛さで並ぶものは無かった。倭人は「番椒」と呼び、我が国では「倭椒」と呼んでいる。味は激烈に辛く、田舎料理の野菜の腸詰に丁度いい。我が国ではただ日本から来たとだけ記録されているので、「倭椒」と言っている。)

韓国料理には「スンデ(순대 )という豚の腸にもち米や春雨を詰めた料理が今でもあるので、「野人蔬菜膓」とはそのような類の料理であろう。

その後、朝鮮半島では、キムチを始めとしてありとあらゆる料理にトウガラシが使われるようになるが、実際にトウガラシが料理に使われるようになったのは18世紀半ば以降のことと言われている。

1766年に出版された柳重臨(ユ ジュンリム)の『増補山林経済』には、トウガラシの栽培法や、現在のコチュジャンに通じる調味料の作り方のほか、現在見られる殆どのキムチが記載されていて、その中にトウガラシを使ったレシピも掲載されている。

栽培法としては、『補山林経済』の巻6「治圃」に以下のようにある。

南椒。예고초或称南蠻椒。宜燥土、二月下種、四五月間、遇雨移栽。種當風處則多實。又有實形短促者稱唐椒。

(南椒、예고초あるいは南蠻椒という。よく土を乾かし、二月の終わりごろに植え、四五月の間に、雨にあえば植え替える。風邪がよく当たるところに植えると実が多くなる。また実の形が短く唐椒と呼ばれるものもある。)

「예고초」は漢字に直すと「倭苦椒」で、「苦椒」が「コチュジャン」の「コチュ」につながる。

キムチとしては、巻8「治膳」に以下のようにある。

黄苽醎菹法。取未老苽洗浄、另用薑蒜蠻椒韭葉葱白等物、細細劃切。用浄缸、先下苽子一層、次下物料一層、至苽盡乃止。用百沸湯和塩稍醎、乗熟灌缸中、以秫葉塞、住封蓋。翌日食之。此是夏月法。

(黄苽醎菹法。まだわかいキュウリをとり洗い、別にショウガ・ニンニク・トウガラシ・ニラの葉・ネギなどのものを用意して、細かく刻む。洗った甕を用意して、まずキュウリを一層敷き詰め、その他の材用を上に一層敷き詰め、〔それをくりかえして〕キュウリがなくなったら終わりにする。沸かした湯と塩と少々の塩辛を用意して、甕に注いで満たし、モチアワの葉で塞ぎ、しっかりと蓋をする。翌日には食べる。これは夏の間の方法である)。

「秫」は原典では「禾」偏に「蜀」であるが、ここでは意味を取って改めた。

調味料としては巻8「治膳」に以下のようにある。

造蠻椒醬法。大豆精揀、淘去沙石、如法作末醬、令極乾。作末篩過 每一斗用蠻椒末三合、糯米【即粘米】末一升、右三味用好淸醬搜打極稠、入小瓮晒之、俗方則其内加芝麻炒末五合、則膩乾不好、又糯米末多入則味酸不佳、蠻椒末過多則、辣甚不好矣。

蠻椒醬の作り方。大豆を良くより分けて、砂や石を取り除き、方法どおりに味噌を作り、疾患乾燥させる。粉にしてふるいを通し。一斗あたりにトウガラシの粉一合、もち米【つまりネバリゴメ】粉一升〔を入れ〕、この三つを醤油を使ってしっかりと練って、甕に入れて日に晒す〔ことによって発酵させる〕。俗な方法ではこれに煎りゴマ粉五合を加えるが、油っぽくかさついて良くない。またもち米の粉が多いと酸っぱくなっておいしくない。トウガラシの粉が多過ぎると辛くて甚だよろしくない)。

トウガラシが伝来してから百年ほどで、ほぼ現在も見られる激辛の朝鮮伝統料理が完成したと謂える。

中国へ

中国への伝来ルートや時期についてははっきりせず、陸路で中央アジアを通って伝わったという説、ポルトガル人がインドからマカオ経由で伝えたという説がある。

そしてもう一つの可能性として、太平洋経由説が考えられている。

これはマゼランの世界周航を契機としている。

マゼラン率いるスペインの船団は西回りでアメリカ大陸に渡り、南端を回って太平洋に出て横断、1521年にフィリピンに到達した。

1529年にスペインはフィリピン諸島を領有、1565年にはスペイン副王領ヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)からやってきたミゲル・ロペス・デ・レガスピがセブ島を領有、初代フィリピン総督となり植民地支配を拡大する。

そしてフィリピンとメキシコの間でスペイン人よる交易が盛んになる。

このルートで16世紀半ばまでにフィリピン周辺にトウガラシが到来した可能性が考えられるのである。

この可能性を示唆する植物学的な研究がある。

それによると、沖縄に自生し今は栽培もされている島トウガラシ(キダチトウガラシ)は、シキミ酸脱水素酵素のB型(ShDH-B)という珍しい酵素を持っているのであるが、これはフィリピン、インドネシア、バツアヌと、エクアドルなどの中南米の系統のトウガラシには見られるものの、東南アジアのトウガラシにはこの酵素が見られないのである。

つまり、インドから東南アジア経由というルートではなく、メキシコ、オセアニア、フィリピン、そして島伝いに南西諸島、中国南部まで伝わったと考えられるのである。

伝播経路については不明な点が多いが、文献上最も早いものは、明代の高濂が著した『遵生八箋』(1591年)巻16の記述である。

番椒 叢生白花,子儼禿筆頭,味辣色紅,甚可觀。子種。

(番椒〔トウガラシ〕は、群がって生え、白い花を突ける。実は使いつぶした筆先のようで味は辛く色は赤い。実に見べきものである。実はタネをつける。)

味についても書かれているので、もしかしたら食用にもしていたのかもしれない。同じく明代の湯顯祖による戯曲「牡丹亭」(1598年)の「第23齣 冥判」に「辣椒花」という記述が見られること、清代初めに陳淏子が著した園芸書『花鏡』(1688年)も、

番椒

番椒、一名海瘋藤。俗名辣茄。本高一ニ尺、叢生白花。秋深結子、儼如禿筆倒垂。初緑後朱紅。懸挂可觀。其味最辣、人多採用。研極細、冬月取以胡椒。収子、待來春再種。

(番椒〔トウガラシ〕は、一名は海瘋藤、俗に辣茄と名付ける。本の高さは一ニ尺で、群がって生えて白い花をつける。秋も深いころに実を結び、厳しく禿た筆が真っ逆さまに立っているようである。初めは緑色で後に赤くなる。注意してみなければならない。その味は大変辛く、多くの人が採って用いている。引いて細かくし、冬の間に胡椒の代わりにする。実をとっておき、春が来るのを待って種を蒔く。)

と、『遵生八箋』を発展させた記述をしているとはいえ、あくまでも観賞用の植物の中に並べられていて、「初緑後朱紅。懸挂可觀。」という部分があることなどから、まずは観賞用で、食用は補助的なものだったと考えていいだろう。

清の康煕23(1684)年に劉謹之らによって編纂された『欽定盛京通志』の巻一百六(早稲田大学蔵の咸豊2(1852)年の跋がある補刊本『盛京通志』では巻二十七)「物産」蔬菜類には「秦椒」という名で登場している。

秦椒。結椒長於棗而上鋭、生青熟紅。味極辛、土人多食之・又一種結椒向上者、名天椒。

(秦椒。実はナツメより長く上が尖って実り、生り始めは青く熟すと赤くなる。味は極めて辛く、現地の人はよくこれを食べる。又上に向かってなる種類は、名を天椒という。)

概ねこれまでの記述と同様であるが、栽培地域、食用にする地域は限られているという印象である。

しかし、これらではどのように食べられているのかが今ひとつよくわからない。

中国で料理書にトウガラシが登場するのは1861年の王士雄『随息居飲食譜』だと言われている。ここでは、「辣茄」として、以下のように書かれている。

辣茄 一名穄、亦名越椒、俗名辣子、亦曰辣椒・辣虎・辣枚子。各處土名不一、其實即古人重九所珮之食茱萸也。辛苦熱。溫中燥濕、御風寒、殺腥消食、開血閉、快大腸。種類不一、先青後赤。人多嗜之、徃徃衹疾。陰虛内熱、尤宜禁食。

(辣茄は、一名は穄、またの名は越椒、俗に辣子と名づけるが、また辣椒・辣虎・辣枚子とも言う。各地で名前が一致しないが、それらは実際には古人が重陽のときに身につけた食茱萸(カラズザンショウ)を言っている〔事が多い〕。味は辛苦で熱性である。身体を温めて湿邪(身体に水分が貯まって冷えを引き起こす状態)を取り除く、風寒(風邪〔ふうじゃ〕と寒邪:悪寒や冷えのある状態)を抑える。臭みを消し食を進め、血流を良くし、大腸の動きを促進する。種類は一つではなく、最初は青いが後に赤くなる。食べ過ぎると、往々にして病を引き起こす。陰虛内熱(身体の水分が不足して乾燥して、身体が熱を持った状態)の時には、一番食べてはいけない。)

コショウやサンショウなどと同じ「調和類」という調味料となるものを集めたところにかかれており、用語も中国医学に関するものが多く、薬効を期待されていることが分かる。その一方、具体的にどう料理するかは全く記されていない。

そうすると、19世紀半ばになっても、トウガラシの料理での利用は中国ではなかなか進まなかったのではないかと考えられる。

以上のことから、現在のように湖南地方や四川地方でトウガラシを使った激辛料理が登場するのは、実は比較的最近のこと(ここ100年くらい)なのかもしれないとも言われている。

以上のように、トウガラシは伝播した多くの地域で、あるいは新たな激辛料理を誕生させ、あるいはコショウに取って代わって激辛の王になった。大航海時代がもたらしたトウガラシは、カレーのみならず、世界の食文化を大きく変えてしまったのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?