【書庫キヨタ】いまこそ知りたいシェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーの本を読んで、リクルート時代をふと懐かしんだ話🤓

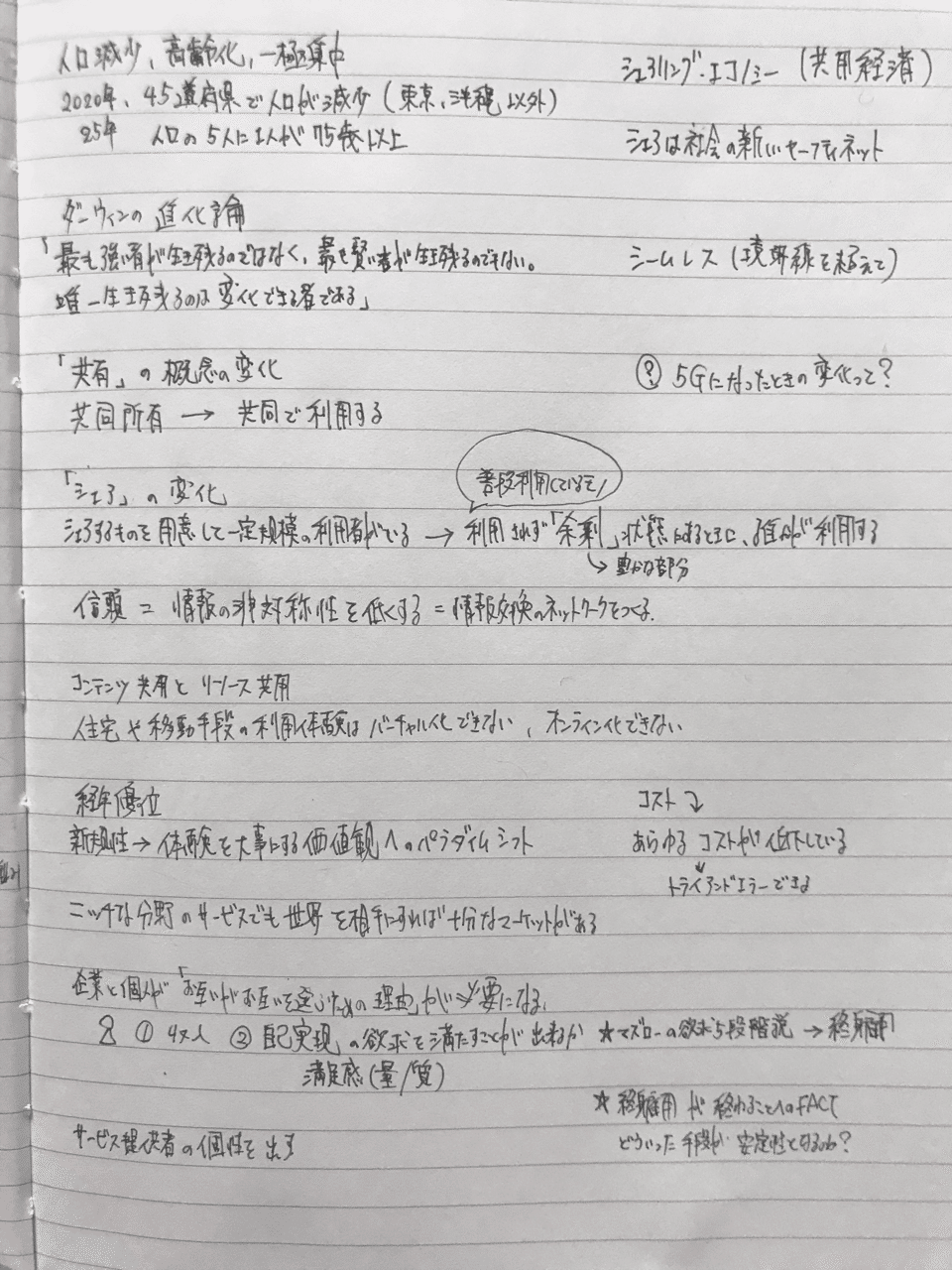

本の概要

著者の長田英知さんはAirbnb Japan株式会社執行役員。

東京大学法学部卒。IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社→PwCアドバイザリー合同会社等で戦略コンサルタントを経て、16年にAirbnb Japan株式会社に入社。スマートシティやIoT分野における政府・民間企業の戦略立案に携わられていたとのこと。内容としても様々なファクトを抑えつつ、シェアリングサービスの歴史から、現在成長を遂げている理由、将来の展望が語られている。

こんな人にオススメ

帯にもこのように記載されています。

こんな人にオススメの1冊!

»新規事業を考えている人。ビジネスの新しい可能性を探っている人

»シェアの考え方を活用して、新しい働き方や暮らし方を見つけたい人

»知識として、シェアリングエコノミーとはどのようなものかを学びたい人

シェアリングサービスに興味がある人は勿論ですが。人材ビジネスに就いている。副業を検討しているといった「はたらき方」の切り口での知識習得をしたい人(ワークシェアリング/スキルシェア)。シェアリングビジネスで事業立案を考えている人は、読んで良かった。と思っていただける内容でした。

読もうと思った理由(メンタルマップ)

もともと手に取った理由は2つ。1つはスキルシェアサービスを利用して在籍企業以外で仕事を請け負えるようになりたくて、そもそもの概念をちゃんと理解した上で行動し始めたいと考えていたから。またもう1つは、現在参加している新規事業起案(Drit)において、拠点間をまたいだワークシェアリングサービスを起案していて。月額住み放題サービスAddress(不動産)と交通機関が提携したように、「はたらき方」以外のサービスとの協業も将来的に想定していく際に、トレンドをちゃんと理解したいと考えたから。読み終わった後に「シェアサービス」に挑戦するモチベーションと、他者も巻き込めるような知識が得られればと思い手に取りました。

知っていたこと/知らなかったこと(キュリオシティ・ギャップ)

知っていたこと

トヨタ自動車がKINTOにチカラを入れているように、既に「所有」→「シェア」という流れが来ていることは感じていて。今まで所有することが制約になって行動が制限されてきた個人の生き方が、より自由になる印象はある。一方で、サービス提供側の法人は既存ビジネスからの転換を余儀なくされているわけで、イノベーションのジレンマを数年後に体現してしまう企業が出てくる。まさにそんな時代にように感じています。

知らなかったこと(目次を読んで気になった項目)

シェアが働き方の理想と現実のギャップを埋めるということと、その提供者になるための戦略。参入時のフレームワーク。本著でいうと3章以降をもっと深く理解したいと思い、読み始めました。

最も印象に残ったコトバ

最も印象に残ったのは『企業と個人が「お互いがお互いを選ぶ理由」が必要になる』というコトバ。

雇用環境の変化と自己実現を求める個人

日本型経営の要素である「終身雇用」「年功序列」。この雇用の保証があったからこそ、企業と個人には主従関係のようなパワーバランスが生まれました。だからこそ「企業の成長・発展=働き手の幸せ・自己実現」に直結している側面がありました。昨今この「終身雇用」が終焉を迎えつつあり、企業の平均寿命が20年と短くなった。しかし個人は人生100年時代を迎え、定年退職後余生が長期化したことで資産確保が重要である。そんな時代の変化の中で、『やりたいことを仕事にする』『好きなことを突き詰めて自己実現する』それが大事であるような風潮が、働き手である個人側には起きています。

マズローの5段階欲求説

次にマズローの欲求5段解説が語られています。

詳細はコチラ

要は、基本的な欲求(生理的欲求・安全欲求)が満たされない時代になっているわけです。この状態では、自己実現欲求を満たそう!と言ったところで、実際はなかなか難しい、ということ。

シェアすることで自己実現欲求を満たす

直近成長しているシェアリングサービスでは持っている「余剰」をシェアして対価を得る、というものです。このサイクルの中で、対価を得ることだけでなく「余剰」資産を持っているということ。それをシェアし、第三者が喜んでくれている。この様子を見るだけで、ココロが満たされる(自己実現欲求の一種)という働きもある。

スキルを磨くことがセーフティネットになる

また、企業に守られていなかったとしても、副業などでセーフティネットを張っておくことが、「基本的な欲求」を満たす上で重要になる。そうなると、「この企業に入って得られるスキルや経験は何なのか?」と考える個人が増える。企業として採用時に条件や福利厚生など環境面以外にも、アピールしていくポイントを研ぎ澄ませる必要ができる。この結果として『企業と個人が「お互いがお互いを選ぶ理由」が必要になる』という状況が生まれるというもの。

株式会社リクルートという「精神と時の部屋」

改めて振り返ると、リクルートという会社はこの打ち出しが明確でした。「3年間の期間限定だけど、思いっきり成長できるよ」このマインドに共感した同期たちは短期間での成長に貪欲で。転職先でも名だたる企業に入社し、活躍されました。そして「リクルート出身者は違う」というクチコミが、短期間で成長したい若手社員がリクルートに足を向ける。そんな採用ブランディングがあったはず。そういった方々と仕事が出来たことはとても刺激的でしたし、私自身が4年目を迎えた際に、成長感の差を感じたのも鮮明に記憶しています。あれがまさに「お互いがお互いを選ぶ理由」が明確な事例なのでしょう。そう考えると、今後の採用活動って、ソリューション選択の前に、自社としての採用戦略の内面を考えるのがものすごく大事ですよね。すごくおもしろそう…!

※精神と時の部屋を知らない方はコチラ

また気になったキーワードなどは別途追記します。

ご覧いただき、ありがとうございます。皆さまのサポート、とても嬉しいです🥺今後の活動に活用させていただきます。