錦光山窯の天才的絵師・素山の正体とは⁉

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館には錦光山宗兵衛の作品が数点ありますが、そのなかでも、わたしは「色絵金彩山水図蓋付箱」という小さな作品がとても好きです。

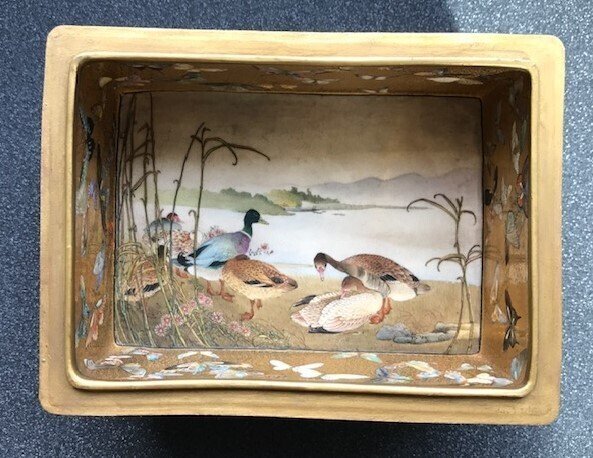

蓋(ふた)の表面には静謐な筆で山水図が描かれ、蓋の縁は花尽くしが描かれ、箱の四面には鶏や鹿、孔雀、鶉などの動物が描かれ、蓋をあけた内部には鴛鴦(おしどり)が、蓋の裏には鴨が描かれています。

それはまるで美しい宝石のようです。

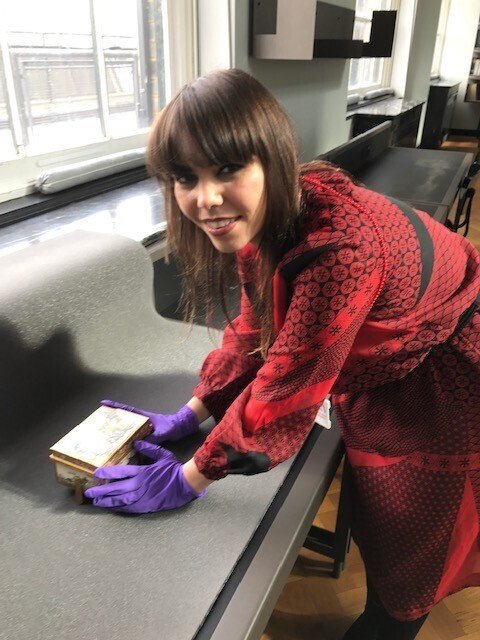

ヴィクトリア&アルバート博物館のキュレターのジョセフィン・ルートさんもこの小箱が好きだと言ってくれて、七代錦光山宗兵衛の孫であるわたしに普段は見れない内部をふくめてあらゆる角度から見せてくれて、とてもありがたく思いました。

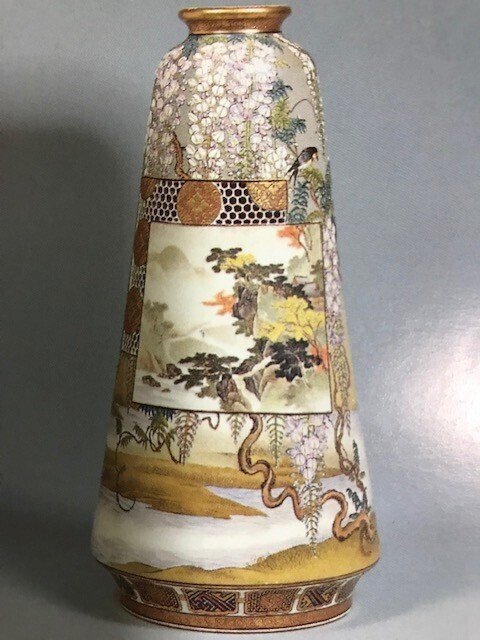

絵金彩山水図蓋付箱 七代錦光山宗兵衛 絵師素山 ©ヴィクトリア&アルバート博物館

この美しい小箱の絵付けをしたのは、素山という絵師であります。

わたしは素山とは誰なのかずっと探してきたのですが、わたしは敬愛する

ロンドンの元美術商のLouis Lawrenceさんは、彼の著書『SATSUMA』のなかで素山に触れて次のように書いています。

「錦光山のショー・ルームを見る者は誰も、錦光山をして京都一の陶工になさしめた青地金襴手の、豊穣さ、美しさに感動しないではいられません。(中略)(錦光山)の第一人者としての名声を実際に勝ち取った職人達については、今日では、焼き物に残された銘以外には何も知らされていません。銘は通常、長円形の中に赤で記されるか、時には底に個々に記されているかです。出来ばえの見事な陶器に最も度々見られる銘は素山の銘です。この無名の職人は、世界で最も優れた絵付け師に違いありません」

Louis Lawrenceさんは、素山のことを、この無名の職人は世界で最も優れた絵付け師に違いありません、と述べているのです。

さらにLouis Lawrenceさんは同書のなかで「着物を収める衣装箱を雛形(ひながた)とした美しい小箱は、1910年のアングロ・ジャパニーズ博覧会のために錦光山によって焼かれ、博覧会で購入された後、ビクトリア・アンド・アルバート王室博物館の日本美術コレクションに寄贈されたものです。以来、当作品は常展されていましたが、箱の内側が公開されたのはこの写真が始めてです。錦光山、随一の絵付け師、素山の手により見事に装飾され、彼の傑作の一つに数えられます。各々の図は京都近郊の自然と中に集う動物を描写して、技巧の面からも芸術的にも極めて高い水準で、7つの絵は各々独自に逸品といえる出来ばえです。これらの図が衣装箱の形として一つとなり、京都陶芸絶頂期を代表する傑作を作り上げています)」と素山の絵付けした小箱をマスターピースと絶賛しているのです。

わたしも、拙著『京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衛伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて』のなかで素山について「アングロ・ジャパニーズ博覧会とは1910年の日英博覧会のことであり、かなり華麗な祭典であったようである。なお素山については当時錦光山にいた絵師ということがわかるものの、それ以上のことは不明であるが、世界一の細密描写の絵付をした無名の天才絵師と言えるのではなかろうか」と書きました。

わたしは、錦光山宗兵衛窯のなかで銘のある絵師として、司翆、去明、蟬石などがいるのですが、そのなかで、やはり素山の絵付は群を抜いているように思われ、長らく素山という無名の天才絵師が誰なのかずっと知りたいと思ってきたのです。

思えば、だいぶ以前に、近代国際陶磁研究会の雑誌『近代陶磁』第4号(2003年5月発行)に愛知県陶磁資料館(現愛知県陶磁美術館)の学芸員であった佐藤一信氏(現、愛知県陶磁美術館長)が、「春名繁春と旭焼について」という論文のなかで次のように書いていました。

「春名繁春は、『定本九谷』によれば、『金沢の人、弘化4年に生まれる。号は栄生堂。画を加賀藩抱絵師佐々木泉龍に、陶画を任田旭山に学び、明治初年の頃は内海吉造と並び称せられた金沢九谷の名工である。明治6年のウィーン、9年のフィラデルフィアの万国博覧会に出品して賞牌を受ける。この間は阿部碧海窯の工人として従事し、次いで円中孫平の工人となり、15年に円中の事業が不振になったので横浜に出て薩摩焼絵付に従事する。22年に東京職工学校に模範職工として招聘され、35年東京高等工業学校時代まで勤続する。この間ゴッドフリード・ワグネルの旭焼を補け、また図案雑誌を発行する。次いで京都に出て陶磁器試験所で藤江永孝の下に作業する。後、錦光山の図案教師に招聘せられ、大正2年に没す。九谷焼の門人には柳田他次郎(号素山)・島田甚次郎(号芳山)・廣瀬常次郎・平松時太郎等がいた』。九谷時代の経歴から図案雑誌の編集発行、錦光山宗兵衛の図案教師など、図案制作・陶画において名を馳せた人物であるから旭焼制作においても絵付けをおこなったものであろう」

佐藤一信氏はこの論文のかで、錦光山の図案教師に招聘された春名繁春の弟子に柳田他次郎(号素山)という人物がいると書いていたのです。

わたしはこの論文を読んで、佐藤一信氏に柳田他次郎(号素山)は錦光山窯の絵師である素山ではないでしょうかと問い合わせたのですが、その時点では詳しくは分からないとことで、素山という絵師は誰かという追求は半ばあきらめかけていたのです。

ところがその素山の正体が分かったのです。

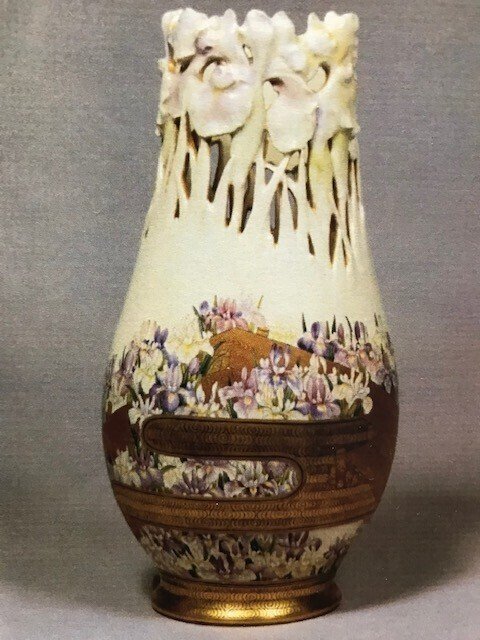

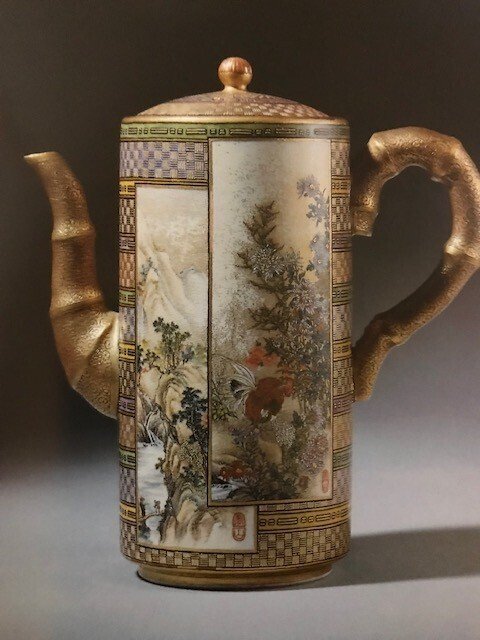

折角ですから、その顛末を、Louis Lawrenceさんの著書『SATSUMA』と『SATSUMA The Romance of Japan』に掲載された、素山が絵付けした錦光山宗兵衛作品を見ながらお話していきたいと思います。つまり、”素山尽くし”の作品を堪能しながら話を進めてまいりたいと思います。

ところで肝心の素山のことを教えてくれたのは大阪在住の和田晋治さんという方です。

和田晋治さんは、資料や画像をいろいろ送ってくれたのですが、是非とも直接お会いしてお話を伺いたく、今年の3月初旬に大阪にお伺いいたしました。

和田晋治さんとお会いしてお話を伺いましたところ、和田さんは20代前半に神戸の高齢者の方から九谷焼および明治大正期の薩摩焼コレクションを譲り受けたそうですが、阪神大震災のときにそのコレクションの大半が破損、粉々になってしまったそうです。

元持ち主の方からは励ましを受けたそうですが、その深い思いを知り

被災したコレクションと同じものを探すことが使命となったそうです。その後、破損、紛失した明治九谷焼が、春名繁春と彼が陶画を学んだとされる任田旭山の作品だと分かり、25年程前から明治九谷焼と錦光山をふくむ薩摩焼を調べはじめたそうです。

また、失った錦光山のなかにカップアンドソサーがあり、それを探している過程で平成11年(1999)頃、英国のSATUMAの本のなかで素山のことを知ったそうです。素山がどのような人物か調べていると、九谷でも薩摩焼を制作している商店があったことが分かり、素山の消息を知ったそうです。ただ、素山は九谷焼関係でもあまり知られておらず、忘れられていたそうで残念に思っていたそうです。

ありがたいことの和田さんは、わたしの拙著『京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衛伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて』と『粟田色絵恋模様 京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衛外伝』を読んでくださっていて、そのなかでわたしが素山のことに触れていることもあり、またSNSでわたしが素山を探していることを知り、今回のご縁につながったのです。

ところで、和田さんのお話では、素山というのは、本名が柳田他次郎で、慶応元年(1865)に生まれ、春名繫春の門人に当たる陶画工であり、明治30年(1897)頃京都に出て、京都の錦光山で働いていましたが、明治36年(1903)に林屋治三郎が九谷焼の店舗を出して間もなく金沢に来て、林屋の仕事をしており、大物作り、骨書きに麗筆をふるい、大正14年(1925)に亡くなっているということでした。

これらはすべて『九谷焼330年』(寺井町九谷焼資料館発行 1986年)に記載されているとのことでした。

わたしは、これらのことを和田さんに教えてもらい、とても感激いたしました。素山こと柳田他次郎がまちがいなく錦光山窯で絵師として働いていたことが分かったからです。

京焼の現役の陶芸家・二十代雲林院寶山さんのお話では、京都の絵師はいろいろな窯の絵付けをする独立派の絵師と、窯に属して絵付けする絵師のふたつがあり、わたしは素山は独立派の絵師ではないかと懸念していたのです。

しかし今回、素山が、明治元年(1868)生まれのわたしの祖父、七代錦光山宗兵衛よりも3歳年上であり、明治30年(1897)頃から明治36年(1903)まで、年齢的には32歳から38歳という働き盛りの時期に錦光山窯で働いていたことが分かったのです。

もしかすると、素山が錦光山窯に来たのは、錦光山の図案教師に招聘された、師匠筋の春名繫春が素山に声をかけたのかもしれない、と想像をたくましくしたくなります。

素山が錦光山窯で絵師として働いていた時期は、七代錦光山宗兵衛が1900年のパリ万博に視察に行き、アールヌーヴォー様式が全盛なのに驚き、いかに日本の窯業を近代化するか頭を痛めていた時期であり、窯変技法の開発や意匠改革を進めていた時期であり、1910年の日英博覧会へ向けて

錦光山窯が最盛期を迎える時期と一致するのです。

またそれだけでなく、この時期は錦光山窯の改良方顧問を務めていた、金沢出身で後に帝室技芸員となった諏訪蘇山や大聖寺出身の宮永東山が錦光山窯で働いていた時期とも一致するのです。さらに宗兵衛の盟友で京都市陶磁器試験所長の藤江永孝も金沢出身なのです。まさに京都と金沢の深い縁がうかがい知れるではありませんか。

ただ一つ残念といえば残念なのが、祖父の七代錦光山宗兵衛や祖母千恵、父の雄二など錦光山一族をモデルにした、わたしの小説『粟田色絵恋模様 京都粟田焼窯元 京都粟田焼窯元 錦光山宗兵衛外伝』のなかで素山も登場させているのですが、一風変わった二十歳の若者として描いているのです。同書のあとがきのなかで、「登場人物の一人に柳田素山という絵師が登場しますが、素山という絵師は実在した絵師ですが、苗字はわからない無名の絵師であり、柳田という苗字はわたしが付け加えたものであることを申し添えさせていただきます」とまで書いています。

もっと早く、和田さんに素山のことを教えてもらっていたら違う書き方になっていたかもしれません。

さわさりながら、和田さんのお話では、素山の作品が、昔の寺井町九谷焼資料館、現在の能美市九谷焼美術館に収蔵されているというのです。

わたしは今年の5月中旬に能美市九谷焼美術館に行くために、能美根上駅に向かいました。平日だったせいか能美市九谷焼美術館に行くバスはなく、タクシーで行きました。運転手さんの話では、その日は曇り空で見えませんでしたが、晴れていれば白山が眺められるそうです。

能美市九谷焼美術館は立派な建物でしたが、素山絵付けの作品は展示されていないそうで残念ながら見ることはできませんでした。ただ「金沢・陶画工の系譜」などの資料は見ることができました。

和田晋治さんのお話では、素山を金沢に迎えた林屋治三郎は、九谷焼商店店主でのちに林屋組をつくり硬質陶磁器の研究をすすめた方で、会社は戦前に日本硬質陶器という会社になったそうです。わたしの記憶では七代宗兵衛の盟友の松風嘉定も日本硬質陶器に係わっていたのではないかと思います。

わたしは錦光山を辞してから素山が、九谷焼のなかでどのような絵付けをしていたのか気になるところです。

残念ながら素山絵付けの実物は見れませんでしたので、和田さんにいただいた「色絵の精華ー歴代名工の活躍―明治・大正・昭和」(寺井町九谷焼資料館発行)および『九谷焼330年』(寺井町九谷焼資料館発行)に掲載されている素山の作品をご紹介したいと思います。

九谷焼の素山の絵付けは、静謐で品のある筆づかいは変わらないものの、どこかおとなしくなっていて、錦光山時代の緻密な華麗さが薄れているように感じられます。そう感じるのは、京薩摩と九谷焼の風合いの違いなのでしょうか。

いずれにいたしましても、錦光山窯の全盛時を支えた絵師、柳田他次郎、素山のことを教えてくれた和田晋治さんには感謝にたえません。厚く御礼を申し上げたいと思います。

お蔭様で、素山とは誰なのかを探していた長年の胸のつかえが取れました。また歴史の闇のなかに消え去ろうとしていた、京焼と九谷焼をつなぐ、この無名の天才絵師・素山にほんのわずかながら光をあてることができました。願わくば、素山のご子孫の方がいらっしゃれば、一度お話を伺いたいものです。

そんな思いを抱きながら、和田晋治さんに感謝の意を捧げ、筆を置きたいと思います。

本当にどうもありがとうございました。

○©錦光山和雄 All Rights Reserved

#素山 #柳田他次郎 #和田晋治 #九谷焼 #能美市九谷焼美術館

#春名繫春 #近代国際陶磁研究会 #近代陶磁

#錦光山宗兵衛 #諏訪蘇山 #宮永東山 #ルイス・ローレンス

#ビクトリア &アルバート博物館 #SATSUMA #藤江永孝

#愛知県陶磁美術館 #佐藤一信 #雲林院寶山 #陶芸 #焼物

#陶磁器 #京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛伝 #粟田色絵恋模様

#seramics #kinkozan #金沢 #加賀

過分なサポートをいただきまして心より御礼もうしあげます。