熊野幻想紀行

新幹線で京都まで行き、近鉄急行に乗り換えて約一時間で大和八木駅に着いた。駅前のショップで正露丸とウイスキーの小瓶を買い、十一時三十八分の奈良交通のバス乗り、一路十津川温泉を目指す。

十津川温泉は、陸の孤島のようなところで約五時間かけて行く。運転手さんの話では、この路線は和歌山の新宮まで行って戻って来る、日本一長い路線バスだという。そもそも熊野古道の小辺路(ルビ こへじ)を歩くには、どうやって行けばいいのか、かなり調べてわかったルートである。それまで十津川といっても、西村京太郎のミステリーに出てくる十津川警部しか知らなかった。それはさて置き、奈良の古代遺跡の散在するなかを途中二度ほど休憩所に停車して行くという。

バスは市街地から次第に緩やかな傾斜のある道を進んで行くと、車窓から眺める景色は里山の風景に変わっていく。柿の若葉であろうか、新緑が陽光にきらめき、命の輝きを見せている。季節は四月中旬。それでも天気予報が急に晴から雨に変わったので、雨の降るなかを長丁場の小辺路を歩くのは避けたほうが無難であろうと、急遽、日程を一日後にズラしたのである。

車窓はいつの間にか渓谷の見える風景となっている。川面は濃い緑色をしていていかにも深そうである。山肌には山桜がまだ残っている。所々に山藤の花が顔をのぞかせている。聞くところによると、平仮名の い をとう(十回)書いて、し を書くと、「いとしと書いて藤の花」になるそうな。つまり、十の「い」の真ん中に貫くように「し」の字を書くと藤になるという。確かに、藤の垂れ下がった枝に咲く、いくつもの花弁を表しているようで、象形文字の日本語は奥ゆかしくて、面白い。

三時間以上走って二回目の休憩所に停車した。運転手さんが近くの谷瀬の吊り橋を見て来いという。定刻までに戻ってこない人は、その吊り橋が気に入ってここに留まりたいと見なして置いていくという。そうは言ってもバスに乗っているのは四、五名である。コロナ禍になって三年目というのに、こんなに少なくて採算が取れるのか少々心配になる。

吊り橋はかなり高いところに架かっていて、歩くたびにゆらゆらと揺れ、眼下には熊野川(十津川)が望める。この熊野川は増水やがけ崩れなどで川の流れが変わったり、川床の高さが変わったりしたという。かなりの暴れ川のようだ。尾鷲出身の友人に話によると、明治二十二年に大洪水が起こり、多大な被害が発生し、十津川村の人々は北海道に移住し、札幌からだいぶ離れたところに新十津川村をつくったという。それほど大被害をもたらした熊野川であるが、現在も何か所で河川修復工事が行われているのを目にした。紀州は雨が多いというが、雨量も半端ではないのかもしれない。幾多の災害をもたらした雨だが、その一方で草花や樹木を育み、奥深い熊野の森をつくり上げた恵みの雨であることも間違いないだろう。まさに熊野の山々は豊穣な水が造り上げた奇跡的な世界と言えるだろう。

谷瀬の吊り橋は十津川村にあるそうだが、驚いたことにバスで一時間くらい走ってもまだ十津川村である。なんと広い村だろうか。後で知ったことだが、十津川村は琵琶湖ほどの広さがあり、村民は約四千五百人くらいだそうだ。ついでに言うと、十津川村は和歌山県かと思って宿の人に聞くと、七色というところまでは奈良県だという。奈良県がこんなに奥が深いとは知らなかった。長い道のりを経て四時半頃にやっと十津川温泉にたどりついた。「ホテル昴」に着くなり、明日歩く小辺路にどう行けばいいのか尋ねて地図をもらう。すると、果無(ルビ はてなし)集落にむかう柳本橋という吊り橋が修理中で、少し遠回りになるが赤い橋を渡って行くようにと言われる。

翌朝、八時過ぎに出発してホテルの前にあるトンネルを抜けると、右手に細い吊り橋が架かっているのが見える。河原には工事のためか青いビニールシートが見え、道路際に立っていた工事関係者らしき人に「あの吊り橋渡れないですか」と聞くと「踏板がないから、本職の鳶(ルビ とび)でも危ないだろう」という。

そら危ないわ、と納得して、少し遠回りして赤い橋をわたり、「熊野参詣道小辺路(果無峠)登山口」という標識を見つける。来る途中に車に追い抜かれたが、その車から降りた男女のカップルが登山口で出発の準備をしている。ちなみに熊野参詣道小辺路(ルビ こへじ)は、ホテルで見た案内板に、高野山と熊野本宮大社という二大聖地を結ぶ参詣道で、通常四日かけて千メートル級の伯母子峠、三浦峠、果無峠という三つの峠を越えていく険しい道であるとあった。熊に遭遇することもあるという険しい道だ。私は最後の果無峠を越えるだけだが、一旦この道に入ると、十二キロ先の八木尾まで横に逃れる道はないという。途中で脚でもつったらどうしようと不安があったが、「天空の郷」ともいわれる果無集落を通りたくて、小辺路を歩くことにしたのである。

いよいよ登り始める。のっけから急峻な石畳の坂道ですぐに息切れする。快晴でやわらかい日差しの射す、申し分ない天気ではあるが、早くも額から汗が滴ってくる。途中、老年の夫婦とすれ違う。タクシーで果無集落に向かい、そこから降りて来たのだという。なるほど、果無集落だけを見たければ、そういう手もあるのかと思った。

ゼイゼイ言いながら、登って行くと、石垣のある小道に出て、民家が見えてきた。果無集落である。いたる所に野の花が垣間見える。石垣沿いに歩いて行くと、石垣の向こう側が田んぼになっている。天空の棚田だ。水が張ってあるが、苗は植えられていない。石段を上って、民家の庭先を抜けようとすると、丸太をくり抜いた桶に竹の蛇口から水が注がれていて、一枝の白い花が挿されている。そこにいた民家のご主人に「果無峠はまだ遠いですか」と尋ねると、路の遥か彼方に尖がった山を指さしながら「まだほんの序の口だよ」と笑われた。民家を抜けて石段を上って行くと、左手の石垣の脇に燃えるような赤いツツジがあり、その上に薄紫の藤の花が咲きみだれ、さらにその先に白い房をたわわにつけた藤の花がある。まるで降りしきる雪に包まれたような見事な藤の花である。これらを見れただけで、小辺路(ルビ こへじ)を選んで良かったと小躍りしたい高揚した気持ちになったが、あとで世の中はそんなに甘くないと痛い目にあうのである。

稜線の小道をたどっていくと、世界遺産と刻まれた石碑が立っている。そこで少し休憩していると、登山口で出会った男女のカップルがやって来た。彼らは高野山から歩いて二日間でここまで来たという。昨日は朝の四時半から夜の六時までかけて三十五キロを歩いたという。まるで過酷な修行にはげむ修験者のようだと驚いたが、さすがに登山靴を履いていて、手にはステッキを持っている。私のようにウオーキング・シューズではとてもできない芸当だ。

二人にお先にと挨拶して石仏の脇を通り抜けて果無峠に向かう。枯葉が落ち葉になった道を杉林の間を縫うように、ただひたすら歩いて行く。段々登り道がきつくなり、息が苦しくて、呼吸を整えないと歩けなくなってきた。五キロ強で一挙に千百メートルの高度を登り切らないといけないのだ。次第に脚が張ってきて、歩くのがつらくなってくる。道の脇に落ちていた木の枝を杖がわりにして、やっと観音堂までたどりついたが、残り二キロの道のりが急斜面でとても長く感じられる。あとで分かったことだが、小辺路(ルビ こへじ)は熊野古道のなかでも修験者が歩くような険しい難路であり、滅多に人が訪れることのない道であるということであった。早く言ってくれよ、と言いたい気持ちだったが時すでに遅しである。

なんとか果無峠にたどり着いたが、想像と違って広場もなく、まさに峠そのものという感じだった。いつの間にか正午になっていたので、倒木の丸太に腰かけて、宿でつくってもらった弁当を食べることにした。弁当を食べていると、先程のカップが追い付いてきて、水分を補給しているので、昨夜ホテルで飲み残した赤ワインを持ってきていたので、少し飲みますかと尋ねると、少しならいただきますというので水筒のカップにワインを注いだ。二人は果無峠でワインを飲めるとは思わなかったと笑顔で言い残して先に歩き出した。

ここから八木尾まで約五キロあるが、下り坂だし二時間もあれば十分着くだろうと思うとホッとした。今夜泊まる湯の峰温泉の宿に着くためには、熊野本宮大社から出る、四時三十八分のバスに乗りたかったのだ。だが歩き出してみると、ゴツゴツした石だらけの狭い山道は広葉樹の小さな丸い葉が敷き詰められたようになっていて、ウオーキング・シューズでは杖で支えても滑りやすく四度も仰向けに転んでしまった。背負ったリックサックがガードしてくれて頭を打ち付けなかったのは幸いだった。急斜面の山肌に次第に杉林だけでなく広葉樹林が眺められるようになり、大ぶりの羊歯の群生も見られるようになってきた。

だが、脚がパンパンに張ってきて、カニ歩きせざるをえなくなり、結局、八木尾に到着したのは大幅に遅れて三時過ぎだった。小辺路は長丁場だと覚悟はしていたものの、正直、ここまで疲労困憊するとは思わなかったが、脚がつって歩けなくなる心配は杞憂に終わり、達成感と安堵感を噛みしめながら、バス停の前のアスファルトの道にしばらくヘタリ込んでいた。

ここから、さらに熊野本宮大社までの残り三キロの道を歩く気力はすでになく、「道の駅奥熊野古道ほんぐう」まで歩き、一時間半ほど休んでいた。 疲れをいやしながら、それにしても、どうして昔の人々はこんな険しい熊野に参詣したのだろうかという疑問が湧いて来た。そこで、尾鷲出身の友人に聞いてみると、彼の話では、紀州は木の国、鬼の国と言われていて、熊野はもともとクマ、すみっこの意味があるという。そのすみっこの熊野に昔から貴賤を問わず多くの人々が巡礼の地として訪れたという。なぜ、熊野が巡礼の聖地になったかというと、熊野の宗教はもともと神仏習合といって、神だけでなく仏も敬うものであったという。時の天皇たちも神々だけでなく、仏教にも帰依して、安寧を祈ったという。ちなみに、日本に万の神がいることが、日本人の柔軟性の源泉になっているのではなかろうか。それはともかく、中世の人々は神を敬うとともに、海の向こうに西方浄土があると信じて憧れたという。その典型的な話として、補陀落渡海(ルビ ふだらくとかい)があり、それが広く民衆のなかで信仰されて来たという。補陀落渡海とは、ある僧侶が、外から釘を打ち付けられ、とじこめられたまま、舟に乗り、熊野灘の海の彼方にある西方浄土を目指して沖に出ていき、死後、魂は海上の彼方にある西方浄土に帰するという話だという。

天皇だけでなく、民衆、とりわけ、村にいられなくなるような難病を抱えた人々は、村を逃散、離村して巡礼の旅に出たという。これらの人々だけでなく、貧しさに苦しむ人々にとって、海の彼方の西方浄土に還るという「補陀落渡海」は一筋の光を与えてくれたのではなかろうか。だが、巡礼の旅の途上で行き倒れになる人も数知れずいたという。紀州の素晴らしいところは、こうした病をかかえ、貧しく、行き倒れた人々の面倒を見て、救った人々がいたということである。それは善根宿(ルビ ぜんこんやど)といって、行き倒れた人々に救いの手をさしのべて、代官所を通じて、彼らの郷里に連絡を取ってやったという、そうした記録が小辺路とならぶ熊野古道の難路である伊勢路には残っているそうである。

尾鷲出身の友人によると、病を抱えた人々が熊野巡礼の旅に出たもうひとつとの理由として、中世の口承説話の小栗判官伝説があるという。小栗は京都の公家のひとり息子で美青年であったが、鞍馬参詣の折に美女に化けた大蛇と契り、それは不浄であると怒った父親から常陸(ルビ ひたち)の国へ追放されてしまう。常陸の国に流された小栗は、相模の郡代横山の娘・照手姫の美しさを聞き及び、強引に婿入りして、契りを結んだという。それを知った照手姫の父親が腹を立て、宴に招いて小栗を毒殺し、また娘の照手姫を渕に沈めよと息子に命じるが、息子は照手姫を救い、輿(ルビ こし)に入れて川に流す。冥土(ルビ めいど)に堕ちた小栗は、閻魔大王の裁きを受けて、胸に「この者を熊野本宮の湯の峰の壺湯に入れて本復させよ」という札を掛けられ、無残な醜い姿で墓から這い出し、ある僧侶から餓鬼阿弥(ルビ がきあみ)と名づけられて土車に乗せられたという。小栗を乗せた土車は次から次へと人々の手で運ばれて行き、その頃、各地を売られて流転の身となり、美濃の国の遊女宿の下働きに身を落としていた照手姫のまえを通りかかったという。照手姫は小栗とは露知らずに、なぜか心ゆさぶられて土車を引く。こうして人々の手で熊野の湯の峰温泉にたどりついた小栗は壺湯に入り、醜い姿から元の凛々しい姿によみがえったという。この小栗判官伝説が、歌舞伎や浄瑠璃で演じられたこともあり、広く民衆に伝わり、熊野に来て、霊験あらたかな湯の峰温泉に浸かる人々が増えたという。昔もいまも病に苦しむ人々にとって、熊野は山も海もある、光り輝く、聖地なのではないだろうか。こうしてみると、熊野を旅するということは、ただ単に風光明媚な場所を愛でるというだけでなく、戦乱や疫病、飢饉にも苦しんだであろう中世の日本人の信仰とは何であったのか、その原初的なものを探る旅でもあるだろう。光り輝く世界と底知れぬ深い闇が交差する熊野の世界、そこが他所とは決定的に違うところかもしれない。

そんな思いを抱きながら、バスに乗り、熊野本宮大社のバス停に着くと、ワインを飲んだカップルが乗り込んできて後ろの座席に座り声をかけてきた。奇縁に驚きながら、小栗判官伝説の壺湯がある湯の峰温泉でともに下車したが、それぞれ別の宿なのでそこで別れて、私は「湯の峰荘」に泊まった。「湯の峰荘」はここら辺りで一番古い宿らしく、木造の簡素な作りながら、ヌルヌルした肌触りになる貸し切りの温泉小屋があり、また食事も串刺しの「あまご塩焼き」が大変美味しく、お吸い物に出た「あおさのり」が気に入り、お土産として購入することにした。

翌日は宿の人にバス停まで車で送ってもらい、平岩口までバスで行った。温泉でかなり揉んだにもかかわらず、脚の筋肉痛は一向に収まらず、また天気予報も雨だったので、平岩口から三軒茶屋を経て熊野本宮大社までの中辺路(ルビ なかへじ)を歩くつもりだったが、少し欲がでて、伏拝(ルビ ふしおがみ)王子にまで行ってみた。中辺路の参道は小辺路と違い、道幅も歩幅も広くて歩きやすく、まさに熊野古道のイメージ通りの道であった。伏拝王子に着くと、展望のきく場所があり、遥か彼方に熊野川に鎮座する大斎原(ルビ おおゆのはら)辺りが遠望できた。近くに、熊野本宮大社を目前にしてにわかに月のさわりで参拝を断念しようとしたという和泉式部の歌碑があったが、熊野権現は和泉式部を快く受け入れたという。和泉式部だけでなく、京洛の人々はおよそ二百六十キロの道のりを十二日くらいかけてこの辺りまでたどりついたという。また後白河法皇や後鳥羽上皇らも往復一ケ月をかけて熊野詣に来たという。近くに茶屋もあり、コーヒーが飲めるようなのでドアを叩いたが誰も出てこない。裏手の民家で聞いてみると今日は休みだという。私が残念そうな顔をしていると、うちので良ければ淹れてやるよと言って、温泉水で作ったコーヒーを飲ませてくれた。なんと親切な人がいることかと感激して、何度もお礼を言って再び三軒茶屋に戻ることにした。時刻は十時をまわり、小ぬか雨が降り出してきた。

三軒茶屋に戻ると、編み笠をかぶったガイドの人が付いている十人くらいの団体がいた。ガイドの人の話を聞くとはなしに聞いていると、この三軒茶屋で小辺路が中辺路と合流するという。よく見ると石碑に「右かうや(高野)」と書かれている。昔は字を読めなかった人も多かったので、文字ではなく矢印で方向を示していたそうだ。また江戸から来た人々は伊勢参りのあとに熊野詣をしたそうで蟻の数珠つなぎのように大勢の人が訪れたことから「蟻の熊野詣」とか「伊勢に七度、熊野に三度、どちら欠けても片参り」と言われているという。江戸時代は多くの人が訪れたようだが、今回、小辺路ではほとんど人を見かけず、中辺路では見かけるとはいえ、それほど多くなく、これもコロナの影響かと少し寂しい思いがした。

その後、ガイドの人の「六根清浄(ルビ ろっこんしょうじょう)、お山は青天」という掛け声を背に聞きながら、雨に濡れた石畳の道を歩き、熊野本宮大社に着いた。熊野本宮大社の主神は、イザナギとイザナミの子でアマテラスの弟であるスサノオだという。スサノオは荒々しい乱行で天上界を追放された、暴れん坊の神のようだが、ヤマタノオロチを退治した正義感の強い神でもあるという。私が気に入ったのは、本宮大社の主神が、樹木を支配する神であり、紀国(ルビ きのくに)が「木ノ国」を表していると案内板に書かれていたことである。そんな意味合いのある紀国はとても良い響きがあるのではないだろうか。

また、熊野本宮大社で気づいたことは、八咫烏(ルビ やたがらす)の絵がいたるところで眼につくことである。尾鷲出身の友人に聞いてみると、それは神武天皇東征神話によるものだという。日向国の高千穂に天下った、後の神武天皇になるカムヤマトイワレビコは、豊葦原瑞穂国(ルビ とよあしはらみずほのくに)を平定するために日向を出発、東進して大阪湾から河内国に入ったものの地元の豪族の激しい抵抗に遭い、日の御子なのに太陽にむかって戦う非を悟り、紀伊国を南下し、海路、熊野に至り上陸したという。途中、道に迷ったカムヤマトイワレビコは三本足の八咫烏の導きで大和に入ることができたという。そういう神話があればこそ、時の法皇や上皇などが何十回となく熊野を訪れたことも納得できるのではなかろうか。

そんなことを考えながら、少し雨脚が強まる中を大きな鳥居のある大斎原(ルビ おおゆのはら)まで歩いて参拝した。ちょうど昼時になっていたので、熊野本宮大社近くの「宮ずし」という寿司屋さんで「さんま寿司」を食べた。あまりに美味しくて、ビールと赤ワインを痛飲して大満足であった。

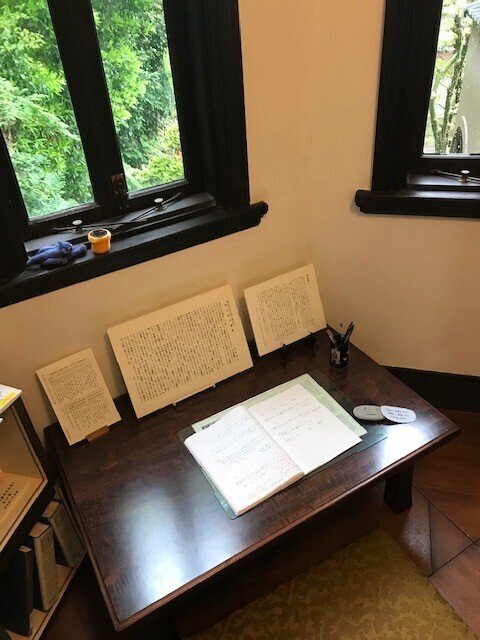

腹が満たされると、元気になって、一路バスで熊野速玉大社に向かった。バスから神倉神社の巨石を眺め、熊野速玉大社に着くと、雨は本降りとなってきた。神社の境内で雨宿りしていたが、ふと見ると、境内の隅に新宮生まれの作家で詩人の「佐藤春雄記念館」があるではないか。寄ってみたかった場所のひとつでもあったので、モダンな建物の記念館に入ってみた。この記念館は佐藤春夫の東京の旧宅を移築復元したそうで、隅っこで書くのが好きだったという佐藤春雄の小さな机が印象的であった。佐藤春雄の詩に「空青し山青し海青し」というのがあるそうだが、まさに熊野で見た空や山を簡潔に表現しているのではないだろうか。

その後、バスで紀伊勝浦駅に向かい、桟橋からフェリーに乗って五時過ぎにホテル浦島に無事到着した。ホテル浦島は本館以外にふたつの別館があり、それを長い通路でむすぶという面白いホテルであった。窓から眺める熊野灘は、スカイブルーから濃紺のグラデーションが素晴らしく、まさに佐藤春雄の詩の「海青し」の感があった。このホテルの売りの「忘帰洞」という温泉は洞窟の中から波立つ海を眺めることができる。その夜、土砂降りの雨となったが、翌日はすっかり晴れて、早朝に「忘帰洞」に入ったときに海の上の太陽を眺めることができて感激した。ひと風呂浴びて、朝食を取ると、ホテルの好意により車で桟橋まで連れて行ってくれたので、バスに間に合い、早速、那智山に向かうことにした。

陽光のひかり輝くなかを、長い石段を登り、熊野那智大社と那智山青岸渡寺(ルビ なちさんせいがんとじ)および那智の滝を参拝した。熊野那智大社の主神は、日本で最初の女神であるイザナミだという。社殿の横にクスノキの大樹があり「胎内めぐり」が出来るとあったが、女神を祀る熊野那智大社らしいではないだろうか。そして最後の中辺路である大門坂を歩くことにした。石畳の大門坂を下りていくと、またもやワインカップルに出会って挨拶を交わした。余程縁があるとしか思えなかった。さらに降りていくと、平安衣装をまとった二人連れが坂を上ってくる。写真を撮らしてくださいとお願いして撮影させてもらう。

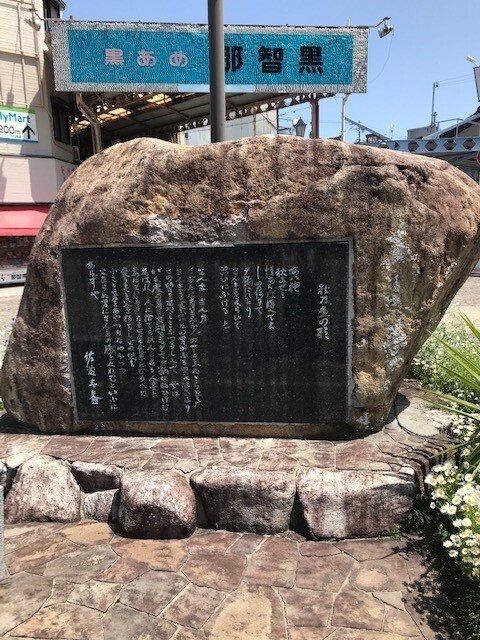

バス亭まで来ると、すぐにバスが来たので紀伊勝浦駅に向かい、昼時だったので駅前の「川柳」という寿司屋に入り、マグロの刺身と再度「さんま寿司」を堪能させてもらった。その日は気温、湿度とも高めだったので、冷たいビールが喉にしみる。店の人の話では、紀伊勝浦駅前に佐藤春雄の「秋刀魚の歌」の歌碑あるという。立ち寄ってみると、歌碑には「あはれ 秋風よ 情(こころ)あらば伝へてよ ―男ありて 今日の夕餉(ゆうげ)にひとり さんまを食(くら)ひて 思ひにふける と(以下略)」と刻まれている。「さんま寿司」を堪能し、佐藤春雄記念館を訪れ、「秋刀魚の歌」の歌碑を見ることができるとは、何か不思議な縁を感じ、「さんま寿司」は忘れえぬ味となった。

帰路にできれば、熊野市に寄って鬼ケ城を見学したかったが、あいにく名古屋に向かう紀勢本線の列車が朝、昼、晩の三本しかなく諦めざるをえなかった。尾鷲市から熊野市にいたる熊野古道伊勢路には、苔むした石畳が美しい馬越峠(ルビ まごせとうげ)や巡礼者たちに西国一の難所と言わしめた八鬼山(ルビ やきやま)越えなどがあり、機会があれば立ち寄ってみたいところである。

紀勢本線の車窓から眺める熊野灘の光景は、まさに佐藤春夫の”海青し”で限り無く美しかった。それに反して、現在も、ウクライナでは国土が砲撃を受けて人々は無残に殺され、荒廃に帰している。悲しく悲惨なことだ。そう思うと、熊野古道の小辺路、中辺路を歩き、大社、新宮、那智の熊野三山を巡礼できたことは、平和に生きていることの証しであり、決していつでも行けるわけではない稀有な、隔絶した世界のことのように思えてくる。なかでも、中辺路だけでなく、小辺路の険しい山道をヨレヨレになりながらも歩くことができたことは、まるで夢のようだ。熊野の山々さらには熊野灘、そしてそこを巡礼した人々のことを想うと、すべては美しい幻想ではなかったのか、そんな思いすら頭をかすめる。まさに熊野幻想紀行である。願わくば、熊野といわず、地球上のあらゆる美しい景観が、永遠(ルビ とわ)に保たれんことを切に祈りたい。

〇©錦光山和雄 All Rights Reserved

#kumanokodo #熊野 #熊野古道 #那智の滝

#kumano #世界遺産 #worldhetitage

いいなと思ったら応援しよう!