若狭大会のこと(結果や調整など)

12月10日に開催された地元の大会に出場したので振り返りをする。正式な大会名は「令和4年度 第1回 (株)オーイング杯福井県ジュニア大会」兼「第24回福井国体記念 若狭大会」兼「全国高等学校選抜大会予選会」。私が出たのは若狭大会。小学生〜社会人まで幅広く出られるお祭り大会のような雰囲気。

引退した私もゆるっと出られる大会。選手じゃない。選手登録してない。選手手帳ない。もういい?

結果

優勝だあああああああああ!!!!!といっても109キロ級は私のみ。動画はこちら↓

スナッチ

1回目 110キロ ◯

2回目 120キロ ◯

3回目 130キロ ◯ 県新記録

クリーン&ジャーク

1回目 140キロ ◯

2回目 150キロ ◯

3回目 160キロ ◯ 県新記録

トータル

290キロ 県新記録

胸には「竹原製菓舗」のゼッケン。少しだけタイバニの気分だった。

6本全部成功しているがちょっと危なかった試技は、スナッチ1本目の肩が入らなかったやつと、C&J2本目に腹筋(インナーマッスルの方かな?)に力入りすぎて立ってきたあと攣りそうになってた。3本目でベルトの穴をひとつ分緩めて余裕を持たせた。落ち着いてたな~。

調整内容とコンセプト

調整

調整期間は2週間として、その間はジムでの筋トレをいっさい禁止した(有酸素運動はした)。その1番の目的は疲労を抜くこと。

調整前のウエリフの頻度は週に1〜2回ほど。他は週5で筋トレ。たまに有酸素運動といった感じ。体重は110キロくらいを目安に維持してた。筋トレの日誌をつける習慣があったから、調整も日誌のような感じでつけてたので1日ずつ見ていこう。

2週間くらいの調整こんな感じ。この期間はジム行っても有酸素だけしてる pic.twitter.com/AKyGzKEr7M

— たけす【竹原義将】 (@takes004) December 1, 2022

各日の調整の負荷レベルはこんな感じ。現役の頃なら中3日で組んでたのが懐かしい。

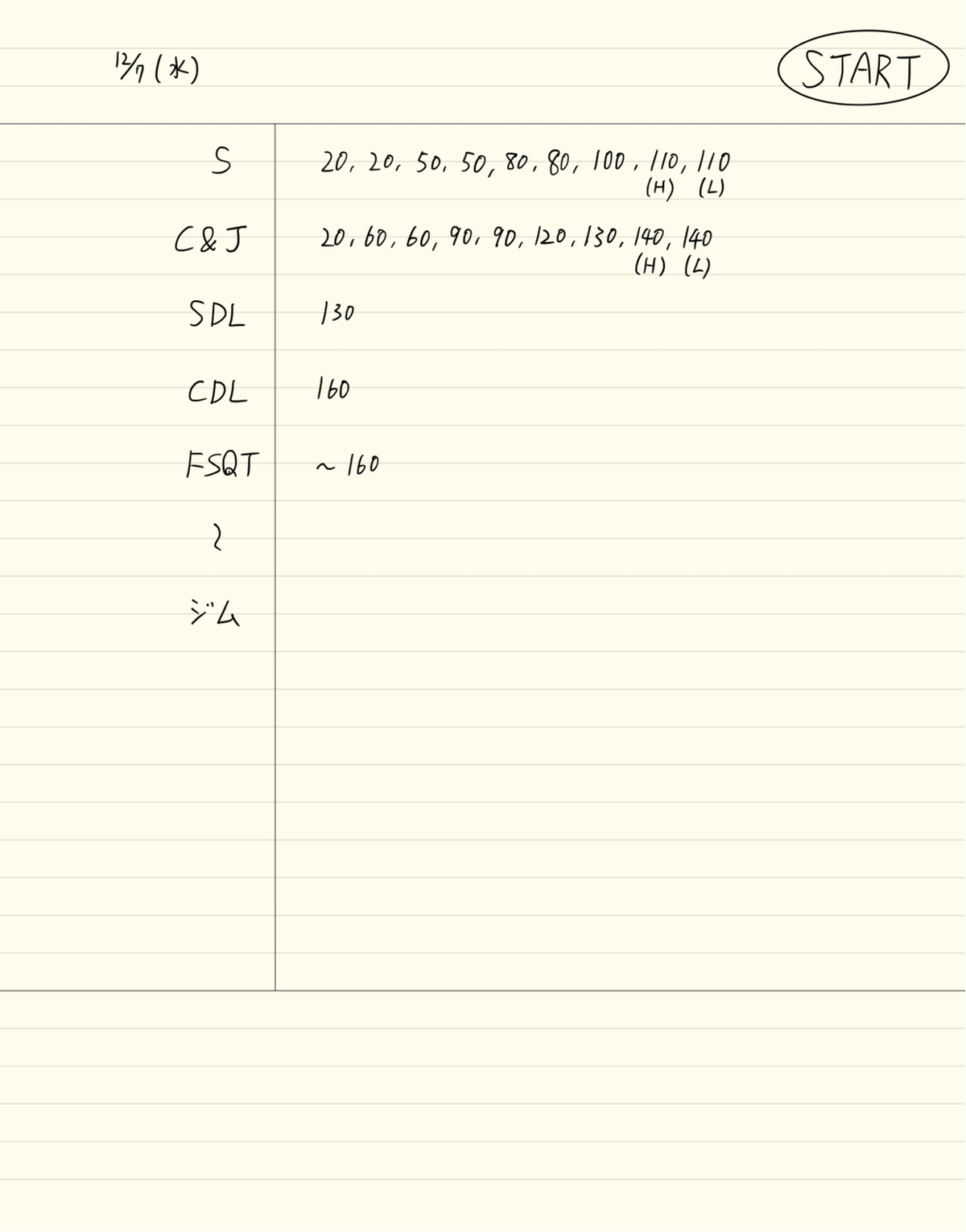

調整初日。負荷レベルは「中」。ハイとロウを混ぜながら体を動かしていく。最後に普段ジムでできない高重量のデッドリフト。多いセットを組まないのはこのあとのコンセプトで説明する。ジムでは有酸素運動を30分した。

2日目。負荷レベルは「重」。ハイで上げながら最後の方はロウでとっていく。はい、この時点で試合でとる重量は全て挙げている。実はこの日以外にも試合の約1ヶ月前くらいにすでにS130キロ、C&J160キロは成功している。このことも後述のコンセプトで説明する。フロントスクワットは180キロまで上げていって、書いてないけど1本して終了。このあとはジムで有酸素運動30分。

3日目。ウエリフの練習は休み。前日が高負荷の練習だったので回復する日。ただしジムで有酸素運動はする(30分)。

4日目。この日の負荷レベルは「軽」。ウエリフシューズではなくソックスシューズを使用。地面をつかむ感覚を思い出すためにやってみた。日頃からウエリフをしている人はいらない練習。クリーンデッドリフトもそれぞれ1本1セットだけ。そのあとはジムで有酸素(30分)。

5日目。負荷レベル「重」。この調整で一番メインの練習。つまり一番きつい練習・・・。「WAVE」と書いてあるようにウエイトで「波」を作る練習。スナッチで見ると110キロまで上げて90キロに下げる。次は115キロに上げて80キロに下げるというぐあいに重量の振れ幅、「波」の高低差を徐々に大きくしていくイメージ。この練習は超実践的で試合を想定したとき、事前に1本目から3本目までの組み立てていたパターン以上の重量をしなくてはいけなくなった時の対応力を磨く練習になる。今回の自分のパターンだと10キロ飛ばしすると決めてたので、試合で10キロという振れ幅でフォームが崩れない感覚をつかむためにやってみた。

あと個人的に”終わった”と思わせる練習ってすごくいい練習よね。ダウンしてると思った人が次にいきなり高重量を付け出すのは、周りから見るとけっこうビックリするのでは?

6日目。完全休み。昨日の疲労回復。

7日目。負荷レベル「中」。種目はそれぞれスタートの10キロ下をさわる。最後にラックジャークを試合の想定重量でする。たしかジャークの決まりが悪かったので入れた種目。このあとは家でバイク。ブ~~~ン、じゃなくてスピンバイクというエアロバイクより安いやつ(30分)。

8日目。休み。すやすや。

9日目。スタート重量。1本でよかったけどハイとロウでとった。スナッチのハイがハーフぐらいになるので、試合ではロウでとろうとここで決めた。スナッチ、クリーンデッドリフトはそれぞれ試合の3本目の重量。フロントスクワットも同じく。補強の種目は全部1本1セット。多くはしない。このあとはジムで有酸素30分。

10日目。休み。すよすよ。

11日目。試合前日。負荷レベル「軽」。体を動かす程度。なにもしないより、少し動かす方がいい。

コンセプト

コンセプトは練習ではケガをぜず無理しないこと。試合当日は“頑張らない”こと。すげー消極的か?おそらく現代の日本のウエイトリフティングとは真逆のことを言ってるかもしれん。

まずは練習だけどケガせず無理しないためにセット数は大幅にカット。レップ数も高重量の場合は1本で終わる。インターバルは長めにとる。とこんな感じの大原則に則り練習をした。

全日本選手権の基準記録にも満たない程度の記録だったが、ここまで記録を戻せたのは筋力が落ちていないことが大きい。まだまだ浅いけど1年以上筋トレを試行錯誤しながら続けてきたので、筋力の衰えは感じなかった。その代わりに柔軟性は筋肥大、加齢のコンボで落ちていった。一般的な可動域に深く関係している球関節(肩や股)の動きはマジで最初死んでた。特にこの1か月は柔軟も丁寧に取り入れたので、多少はマシになったと思う。

筋肉は「鍛える」だけではその効力を実感することは難しい。実際に「使う」ことによって競技に適した形になる。筋トレを含む補強種目が筋肉を「鍛える」トレーニング。競技種目(単に種目とも)が筋肉を「使う」トレーニング。ハイ系やハング、バランス系など一見すると種目には関係なさそうな補助種目が「鍛える」と「使う」を繋ぐためのトレーニング。ウエリフのトレーニングを大きく分けると、この3つになると考えている。これらをシーズンごとにバランスを考えながら組み合わせるのがトレーニングメニュー作成の基本だ。

余談だが中国人選手の練習風景の動画を見たことはあるだろうか?選手にもよるが薄着や上裸で体のラインが出ている格好で練習をしている。あれは筋肉を自慢してるのではなく、筋肉がちゃんと「使えて」いるのかを指導者が見るためにあのような格好をさせているんだと個人的に思っている。真意は分かんないよ!

今回は試合前の調整なので補強種目はやっても高重量で1回だけで終わり、補助種目はハイ系などを少し取り入れ、メインを種目練習とした。

次に試合では頑張らないこと。頑張らない=手を抜く訳ではないので間違えないように。練習でしたことをそのまま試合で発揮するということ。試合で新記録を狙うとかは始めたての頃なら分かるけど、練習でできてないことを試合でやろうとするのは当たり前だがリスクが伴う。あくまでも試合は練習の成果を出すところであることを忘れてはいけない。

今回の私の場合、先ほども書いたが試合でする全ての重量は1か月前にすでに挙げており、そこで全ての試技の内容も決定した。スタート重量を起点とする考え方が主流だと思われるが、今回私は3本目を起点と考え2本目、スタートを決める方法をとっている。

試合では相手に勝つことがもっとも大事なことだが、勝つための準備をする方が試合当日になんとかするよりも大切じゃないかと思う。

とはいえどのような対策をとっていてもイレギュラーは発生するもので、特に記録ではなく順位を競う場合、凝り固まった考え方ではなくある程度の臨機応変さは求められるだろう。

伝えたいことはもうわかると思うけど、本当に頑張るべきなのは試合じゃなくて練習なんだよね。今回の方法は万人に受け入れられるものではないと思う。「練習も試合も頑張れよ!」と言われそうだ。かなり極端であると自分でも思っているが、試合に臨む考え方は間違っていないと思う。個人競技は考えが凝り固まりやすいから、トップ選手ほど「自分が正しい」「監督が正しい」を曲げたがらないかもね。

ウエリフじゃ聞いたことないけど海外からコーチを呼んだりはしないのかなぁ(もうしてたらすみません)。

出ようと思ったきっかけ

平成30年の国体で競技は引退したけど、近年から小、中学生(たまに高校生)の指導をするようになった。筋トレは少ししていたけどウエリフの知識は階級変更前から進んでいない。それでも不変的なことは教えられるが限界がある。そこで少しでも時間をとって実際にウエリフをすることにした。その延長で今大会にエントリーすることにした。できれば子供たちに生の試技を見せたかったけど、開始時間的に午後からになっちゃって厳しかったね。

これからのこと

ウエリフの指導を続けつつ筋トレ。ウエリフは気が向いたときだけやる感じで。

選手じゃないからこそ明け透けに書けることがあると思うので、noteはのんびり続けていこうと思う(記事をいいねしてくれたタンク村上選手ありがとうございます。応援してます)。スポーツ業界も今や情報社会なので、どこにでもアンテナを伸ばせている選手は強いな。

あとTwitterでも記事を公開するたびに告知するようにしよう(覚えてたら)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?