07 能登半島地震 ボランティア報告 七尾市 令和6年4月7日

4月7日主人に誘われて、民間団体が運営する能登震災ボランティアに参加しました。

私はこれまで公的機関主催のボランティアに参加して来ましたが、甚大な被害のわりに募集人数が少ない事に疑問を持っていました。

募集が少ない理由の一つとしてアクセスが困難で現地までの移動に長時間かかるという問題点があげられています。公的機関は限られた道路を大型バスでまとめてボランティアを現地に送ることで対応しています。

そこで民間ボランティアは現地に入りこみ、宿泊場所を自分たちで確保し独自に活動をしていました。もちろん被災地に負担がかからないよう自己完結が必須で、それは過去の東日本大震災や熊本地震などの支援のノウハウが役に立っている様です。

その一つの団体に主人は3月の数日間行動をと共にし、関係を築いていたので私も誘われて参加してきました。今回は公的ボランティアと民間ボランティアの違いに着目しながら報告します。

活動内容ですが、石川県や富山県の募集では災害ゴミの搬出、支援物資の仕分け、炊き出しや農林水産業の支援があります。この民間団体も同様の支援の他に支援物資の配達、家屋補修大工の手伝い等もしており、その時々のニーズに合わせてあらゆる活動をしていました。

七尾市で借りているという事務所に主人の軽トラックで乗りつけると、数人の若者が泊まり込み、人が入れ替わりながら運営していました。

年齢は20代〜30代が中心です。女性は半分弱ほど。

9時からブリーフィングがあり、自己紹介と本日の予定の説明。

午前中は七尾市で農業支援と災害ゴミ搬出の2組に分かれて作業。私は農業支援組に、主人は災害ゴミ組に。

北陸はGWに田植えをしますので、今のうちに田んぼの補修や育苗を始めないとシーズンに間に合いません。

15分ほど車で移動した先の農家で、育苗用のトレイを作る作業をしました。ベルトコンベアをトレイが移動する間に土、水、種もみ、肥料入り培養土の順にのせて行くので、ベルトコンベア上部のロウトに土、種もみを切らさないよう次々と投入。

私は種もみを担当し、保管しているビニールハウスへ数kgの種もみの袋を取りに往復し、ロウトに種もみを入れる。

同時に隣のロウトの土を金網で細かく砕いて投入する作業を繰り返しました。

午前中に1.5haの田んぼに植える分の育苗トレイが出来上がりました。

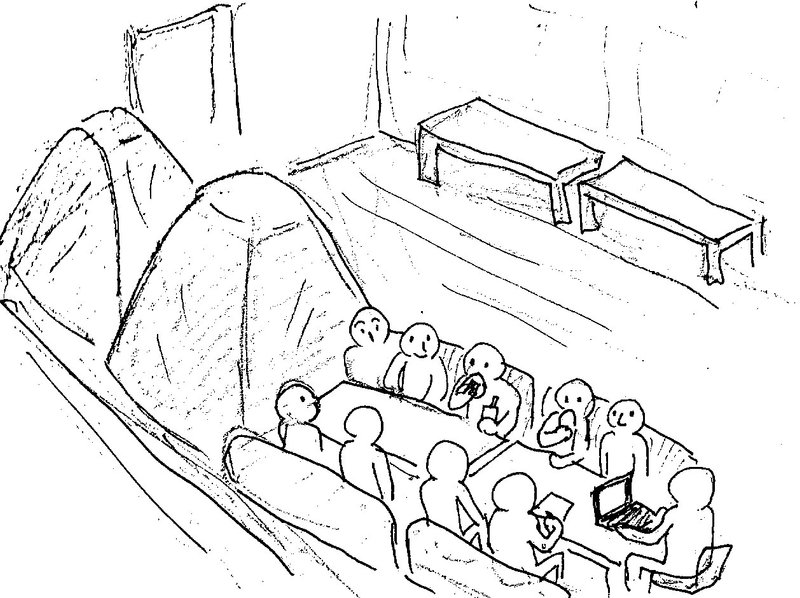

他のメンバーがコンビニにお弁当を買いに行っている間私は古民家にて持参した弁当で先に昼休憩。食事の終わった人は午後の仕事が始まるまでの間仮眠をとったり、ノートパソコンを広げてニーズを整理し予定を組んだり、思い思いの時間を過ごしていました。

この古民家は井戸水、ガス、薪もあり、五右衛門風呂も薪で沸かす事ができ、水道が止まっている間も生活に困らなかったため、ボランティアの拠点として使われたそうです。現在の拠点はコンビニ近くの貸し事務所に移り、現在古民家の方は道具置き場や休憩所として使われているそうです。

午後からまた2チームに分かれてそれぞれ別の家の災害ゴミを搬出します。私達のチームは中能登町のお宅へ行きました。

沢山の畳が庭に山積みとなっており、軽トラックに積んでいきます。

20枚も積むと300kgほどとなり、軽トラックのタイヤのパンクが怖いのでこの程度に。私はyoutubeを見て練習して来た南京結びで荷崩れないようロープで固定。

家の中にはまだ捨てたい家具がたくさんありますが、軽トラックは畳だけでいっぱいです。

軽トラックをそろそろと運転しやっと15時20分に辿り着いた災害ゴミ集積場は残念ながら閉まっていました。

あらら~、受付は15時まででしたか~。

残念!!下調べ不足でした~。道路周辺に咲き始めた桜が慰めてくれます。

別行動の主人達のチームは大型冷蔵庫を搬出しに。そこは以前観光で訪れて次回こそ利用しようと思っていた七尾の食堂。店舗は見かけ無事そうでしたが、営業の見込みはたっていないとの事。主人達はそこの冷蔵庫を集積場へ運搬。

その後私達のチームが行ったお宅に立寄って残りの災害ゴミを積み、拠点事務所で合流しました。主人の軽トラックを含む2台の災害ゴミを積んだトラックは明朝、集積場に行く事になったので主人は帰らずに他の若いメンバーと宿泊し、明日またボランティア活動を継続することになりました。

そのため主人を残して、明日仕事のある私だけ七尾線を乗り継いで富山に帰宅する事に。七尾駅〜金沢駅は既に1月22日には運行再開しています。

七尾駅より北の穴水駅までも昨日4月6日から運転再開されたばかり。鉄道も着々と復興して来ています。

◆◇◆◇◆◇

今回参加した民間ボランティアはこの様に独自に宿泊する拠点を開拓し、資金や物資、人を集めていました。

人は流動的で、ニーズの拾い集めは口コミやインターネットを使って行っていました。

活動の立案はボランティアメンバーが話し合いながら進めており、1日にいくつもの要望に応え、数ケ所を回ったり、異なる作業をしたりと柔軟です。

バスボランティアのように金沢からの移動時間がない分、長時間を支援作業に充てる事ができます。

同じ場所の作業が複数日になった場合も従事者が全員入れ替わるわけではないのでスムーズに引き継ぐ事ができます。

若者中心なので学生は春休みなど学校の休みを利用して来ます。

平日の中心メンバーはニート、海外や日本じゅうを旅している若者、メンバーの友人、就職活動の合間の人など様々でした。

以上民間ボランティア初参加の報告でした。

主人は他の民間ボランティアにも参加しており、彼の体験談は参考になります。

また、ボランティアを通じて気づきがあれば報告します

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?