【ブックレビュー】川端康成(現代語訳)、ドナルド・キーン(英訳)、宮田雅之(切り絵)の三巨匠による『対訳 竹取物語』と言葉遊び

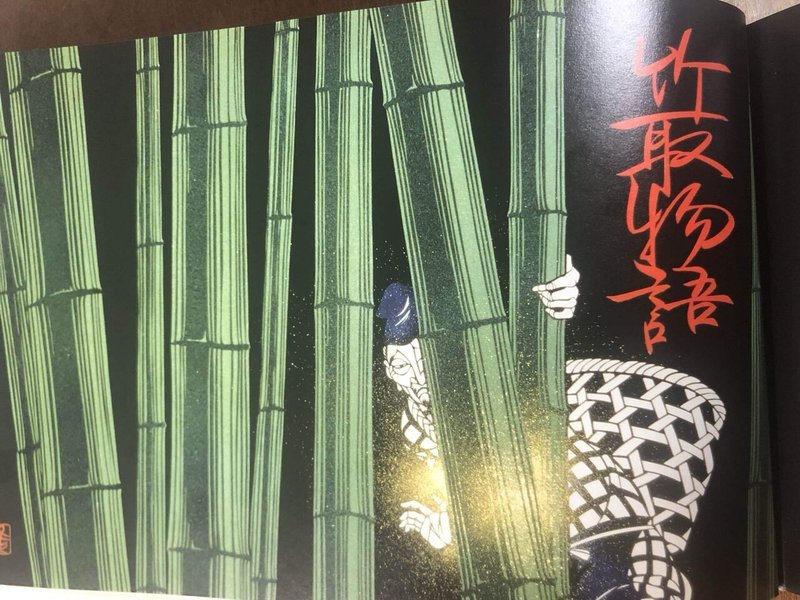

日本人初のノーベル文学賞作家川端康成が現代語訳し、日本文学研究とその翻訳で名高いドナルド・キーンが英語訳、それに加えて谷崎潤一郎に見出された切り絵画家宮田雅之の作品に彩られた目にも綾な『対訳 竹取物語』が存在する。

制作の経緯としては、まず1960年代にドナルド・キーンが初めて英訳したものがあり、それを川端康成の現代語訳と当代一流の画家の作品とを合わせた豪華本を作るという企画があった。それを契機にキーンは翻訳を一新し、出版の機を待ったがその時は結局実現しなかった。そこから数十年が経ち、今度は切り絵画家宮田雅之の展覧会で『竹取物語』をモチーフにしたものがあることをキーンが発見し、ついに書籍化したものだという。

まずは、誰もが中学1年生の古文で暗誦する例の冒頭部をみてみよう。

昔、竹取の翁という人があった。野山に入って竹を取っては、それで籠などを作り、生計にあてていた。名を讃岐造麻呂と言った。ある日、そうして竹を取っていると、その中に一本、幹の光る竹があった。不思議に思って近寄ってみると、その筒の中が光っている。更によく見ると、その中に三寸ほどの小さな人が可愛らしく入っていた。

Many years ago there lived a man they called the Old Bamboo Cutter. Every day he would make his way into the fields and mountains to gather bamboos which he fashioned into all mannerof wares. His name was Sanuki no Miyatsuko. One day he noticed among the bamboos a stalk that glowed at the base. He thought this was very strange, and going over to have a look, saw that a light was shining inside the hollow stem. He examined it, and there he found a most lovely little girl about three inches tall.

冒頭部、私だったらOnce upon a time, there was a man called the Old Bamboo Cutter.とかやってしまいそうですが、ここは受け身(過去分詞の形容詞的用法)ではなくthey calledなんですね。また安易にonce upon a timeではなくmany years agoとしているのも、この話がおそらく当時の聞き手にとってそこまで大昔の設定ではないことを意識しているのだろうか。ちなみに同箇所をChatGPTに訳してもらうと"Once upon a time, there was an old man who cut bamboo."となった。やはり文学、それも古典文学などはもっとも違いが残る所なのもしれない。

さて、キーンが翻訳を一新する際にもっとも工夫したのが作中に豊富な言葉遊びを英訳に反映させることだったという。ここでは有名な貴公子たちの求婚のオチに使われていた言葉遊び(pun)を見ていこう。

まずは石作皇子の登場する「仏の御石の鉢」のオチには、「恥(鉢)を捨つ」という掛詞が出てくるのだが、英訳では'bowled over'という形で訳している。名詞のbowlが「鉢」で、bowled overという句動詞の受け身で「驚かされる」といったニュアンスがある。

次に車持皇子の「蓬莱の玉の枝」では、「たまさかる(魂離る:魂が抜けてぼんやりとしてしまう)」がオチの掛詞なのだが、これを英訳では'stony-hearted'としている。これは「無情な」といった意味の語句で、stonyに蓬莱の玉のニュアンスを込めているのだろう。

3人目の阿部御主人(あべのみうし)の「火鼠の皮衣」においては、あっけない様のことに「あへ(阿部)なし」というオチをつけているのだか、ドナルド・キーン訳では'Abe-yance'としている。これはabeyanceという「停止・中止」を意味する名詞のなかにAbeが入っているという仕掛け。個人的にはこれに一番膝を打った。

4人目の大伴大納言は、「竜の頸の玉」において、海でさんざんな目にあった挙句、両目を李(すもも)のようにはらす羽目になるのだが、それを受けて「たへがたし(「耐え難い」と「食べ難い」)」となる。英訳では'plumb foolish'。plumbは「まったくの」という意味で「まったくの馬鹿」ということなのだが、実はplumbはスモモのplumと同音(最後のbは黙字)であることで言葉遊びとなっている。これよく思いつくなあ。。

そして最後5人目の石上麻呂足は「燕の子安貝」で結局貝を見つけられず「かい(貝と甲斐)なし」となるのだが、英訳では'lacks charm'としている。子安貝をeasy-delivery charmと呼ぶこととcharmに「魅力」という意味があることに掛けていると。

以上のように、ドナルド・キーンの超絶翻訳技巧を楽しめるのも本書の魅力。同じ切り絵作家宮田雅之との共作に『対訳 おくのほそ道』もあるようなのでまた入手してレビューしてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?