ホットクロスバンとイースターについて知っておくべきこと

昨年12月、長年住んでいたシンガポールから日本に戻ってきたのですが、春になり、イースターが近づいてくるなかで、シンガポールでは当たり前のようにあったのに、日本ではなかなか見つからないものがあります。それは、丸っこいパンの上に十字の模様のついたホットクロスバンです。

小麦粉と、卵、イーストに、レーズンやカランツ、オレンジピールなどのドライフルーツを混ぜ、シナモン、ナツメグ、カルダモンなどのスパイスを入れて焼いたパンで、ほんのりとした甘さが特徴です。上部に十字の切り込みを入れたり、十字模様をつけたりしますが、この季節ならではのパンです。

シンガポールでは、イギリス系のマークス・アンド・スペンサーのスーパーのベイカリーでは日常的に売っていたのですが、4月のイースター(復活祭)が近づくにつれて、いろんなベイカリーでホットクロスバンを売り出していました。それが、イースター前の季節の重要なアイテムと知ったのは、つい一年前のことでした。

シンガポールに住んでいたコンドミニアムのそばに、小さなベイカリーがありました。妻がそこのお店のインスタグラムをフォローしていたのですが、3月頃、ホットクロスバンを大量に焼いているという情報を見つけました。イースターが近づくとホットクロスバンをあちこちで見かけるようになるというのだそうです。

3月の中旬になって、日本でホットクロスバンを売っているお店がないかと探していたのですが、やっと見つけたのが、市ヶ谷(九段南)にあるスワン&ライオン(Swan & Lion)というお店でした。

英国伝統のパイ専門店でお店が開いているのが木金のみ(現在では水曜日も開いている)。このお店で、イースターまでの季節限定商品としてホットクロスバンを作って販売しています。

オンライン販売もしているのですが、先日このお店まで訪ねていき、3個購入しました。お店の人は、「日本でホットクロスバンを知っている人はほとんどいないので、すごく嬉しい」と喜んでいました。さらに、このお店では、夏みかんのマーマレードと、ブランデーバターも販売していて、ホットクロスバンには非常に合うと紹介してもらったので、それも購入しました。

ホットクロスバンを水平に半分に切り、トーストして、マーマレードや、ブランデーバターを塗って食べてみたのですが、感動的な味でした。ホットクロスバン自体に香りが付いているのですが、ちょっと苦味の感じられる夏みかんマーマレードや、ブランデーバターと食べると格別でした。

イースターはキリスト教では重要なイベント

シンガポールは日本のような四季がないのですが、旧正月、ハロウィン、クリスマスや、イスラムのハリラヤや、インドのディパバリなどに加えて、イースターも大切にしています。イースターの直前のグッドフライデーという金曜日はシンガポールでは祝日となっています。

日本ではイースターはディズニーランドで行われるイースターパレードとか、うさぎや、卵など漠然としたイメージしかありません。宗教的にそれが何の意味なのかもほとんど認識されていません。

日本の3月から4月にかけては、お彼岸、卒業式、花見、入学式、入社式などイベント満載なので、イースターが入る隙間がほとんどありません。バレンタインデーやホワイトデーは、デパート業界もかなり力を入れるのですが、イースターはほとんどスルーです。従ってホットクロスバンは残念ながら出番がほとんどないのです。

イエス・キリストが磔になり、亡くなった後、その三日後に蘇るのですが、そのイエス・キリストの復活を祝うのがイースターです。日本語では「復活祭」とも言われます。その直前の金曜日がグッド・フライデーで、イエス・キリストが十字架に掛けられた日です。

イースターは常に日曜日なのですが、「春分の日の後の、最初の満月の次の日曜日」と決められています。ということで、2022年の今年は、4月17日の日曜日がイースター、その直前の金曜日の4月15日がグッドフライデーとなります。通常、欧米ではグッドフライデーは祝日となり、イースターの翌日のイースターマンデーまで長期連休となる国も多いそうです。

イースターから遡って、40日(日曜日を除く)がレント(Lent, 四旬節または受難節)と呼ばれる時期で、イエス・キリストが荒野の断食で、40日間悪魔の誘惑と戦ったという話をもとに期間が設定されています。キリスト教徒は、イエス・キリストの受難を思い、この期間、節制をすることになっています。

そのレントの期間の始まりが「灰の水曜日」と呼ばれる日で、不要になった木製の十字架などを燃やしてできた灰を使って、信者の額に十字を記すという神聖な儀式です。2022年の今年は3月2日でした。

灰の水曜日からイースターまでを図解してみるとこんな感じになります。

たまたま私は大学で英文学を専攻していたのですが、授業でTSエリオットという詩人の授業があり、担当教授が“Ash Wednesday”(灰の水曜日)という詩について説明していたことがありました。当時は、この儀式についても、イースターについてもよく理解していなかったのですが、「灰の水曜日」という神秘的な言葉はずっと記憶の中に留まっていました。

マニアックすぎるので、無視してもよいのですが、こちらがTSエリオットの肉声の“Ash Wednesday”の詩です。呪文のような、お経のような感じですね。

西方と東方のキリスト教、ユダヤ教、そしてイスラム教

今年のイースターが4月17日というのは、カトリックやプロテスタント、英国国教会など西方キリスト教の話なのですが、ギリシャ正教や、ロシア正教などの東方正教会では、イースターの日付が異なり、2022年の場合、4月24日となります。西方キリスト教とは1週間ずれているんですね。

東方正教会といえば、ギリシャを含む東欧、ロシアがその版図となりますが、ロシア正教会、ウクライナ正教会など各国の正教会が存在しています。ウクライナは、ウクライナ正教会と、ロシア総主教庁系のウクライナ正教会、東方カトリック教会などが混在していて、宗教的には実は複雑です。政治的に、軍事的に、ロシアとは縁を切りたくても、宗教的にはロシアとの繋がりを断ち切れない人々は少なからずいると思われます。

さらにゼレンスキーは、宗教的には少数派のユダヤ教です。ユダヤ教は、旧約聖書と類似の書物を聖典としていますが、春の時期に過越の祭(すぎこしのまつり、またはヘブライ語で「パサハ」)と呼ばれる祝祭日があります。時期としては、イースターの時期に近いので、紛らわしいのですが、これは旧約聖書の「出エジプト」を祝したもので、ユダヤ教の祝祭日の中でも重要なものの一つです。イスラエルの場合、2022年の過越の祭は4月16日から22日までの間となっています。

少し前の報道で、ロシアは5月9日に戦争を終結するように考えているというのがありましたが、東方正教会のイースターとなる4月24日には停戦となっていたいのではないかと思います。イースターはキリスト教では重要な日なので、この日に殺し合いをするのは宗教的には容認できないのではないでしょうか。

今、ロシアとウクライナの停戦が懸案事項となっていますが、宗教的に言うと、ゼレンスキーにとっては4月16日の繰越の祭までには戦争を終わらせたく、プーチン、およびロシア、ウクライナの大半の国民にとっては、正教のグッドフライデーである4月22日以前には戦争を終わらせていたいのではないかと思われます。

西方キリスト教国では、4月15日がグッドフライデーでもあるし、ユダヤ教が4月16日に繰越の祭になるし、さらにイスラム教は4月3日から5月2日までラマダンの期間になっています。ラマダンは断食の季節としても知られていますが、イスラム教では、心身をリセットするための重要な期間となっています。ラマダンの時期は毎年ずれていくのですが、2022年は偶然にもイースターの時期と重なっています。

西方キリスト教、東方キリスト教、ユダヤ教、イスラム教のすべてにとって、苦難からの解放、そしてその祝祭が4月から5月頭にかけて重なります。そしてそこにロシアのウクライナ侵攻の行方と、コロナ禍の終焉への希望(これはどうなるかわかりませんが)が重なるという歴史的に稀に見る重要な時期となります。

ホットクロスバンの歴史

昨年のレントの時期、シンガポールのBakery Breraという小さなパン屋のインスタグラムに、近くの複数の教会から大量のホットクロスバンのオーダーを受けたというポストがアップされました。焼きあがったばかりの大量のホットクロスバンを教会に納品するということでした。ある教会では、グッドフライデーの朝にホットクロスバンを信者に配ることになっていたようです。

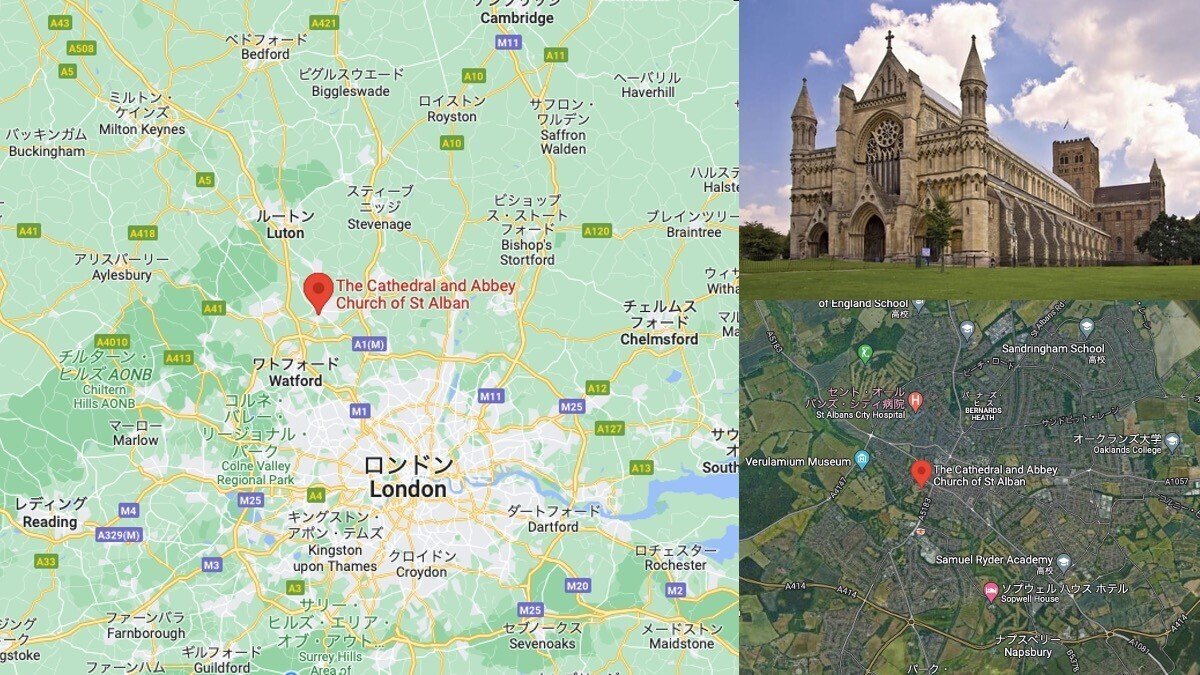

ホットクロスバンの歴史は、700年前に遡ります。イギリスのロンドンの北に隣接してハートフォードシャーという地域がありますが、ここにセント・オルバンという都市があり、聖オルバンズ大聖堂(St. Albans Cathedral)という有名な教会があります。

14世記、この教会にトーマス・ロクリフ(Thomas Rocliffe)という修道士がいました。この人が、1361年のグッドフライデーに、十字架の印のついたパンを焼き、それを貧しい信者たちに振る舞ったというのがホットクロスバンの起源と言われています。

聖オルバンズ教会を紹介した動画はこちらです。

この教会、および都市の名前にもなっている聖オルバンについても知っておいてよいでしょう。こちらの動画に、聖オルバンの話が短くまとめられています。ローマ帝国の時代、キリスト教は4世紀に公認されるまで、公式には禁止されていたんですね。キリスト教徒はローマ帝国から迫害を受けていました。イギリス人のオルバンという人が、キリスト教聖職者を家に匿い、その科で処刑されてしまうのですが、そのことで、聖オルバンはイギリス最初の聖人となったのだそうです。

聖オルバンが処刑された場所に修道院が作られるのですが、現在の大聖堂の基礎となる建築工事が行われたのは11世紀頃と言われています。かつてはイギリス第一の修道院で、1215年に制定されたマグナ・カルタ(現在の英国憲法の基礎ともなった憲章)の草案がここで書かれたのだそうです。ちなみに、東京にも聖オルバン教会という名前の教会が存在します。

14世紀のヨーロッパといえば、英国とフランスは100年戦争の最中でしたが、ヨーロッパ大陸は黒死病(ペスト)が蔓延していました。1347年にイタリアの港から欧州に広がった黒死病で、1351年までの5年間にヨーロッパの人口の三分の一が失われたと言われています。

1361年にトーマス・ロクリフ修道士がホットクロスバンをグッドフライデーに配った頃は、そんな疲弊した時代から立ち上がろうとしていた頃かもしれません。疫病や、戦争で疲れ果てていた人々は、このパンをもらって、明日への希望を見出したのかもしれません。

このホットクロスバンは、その後どんどん人気商品となっていきます。1592年、エリザベス一世の時代に、London Clerk of Marketsは、あまりに日常的になってしまったホットクロスバンに対して、イースターと、クリスマス、および葬儀のみに限定するという法令を出すのです。この法律は次のジェームズ一世の時代にも引き継がれることになります。

この影響で、ホットクロスバンは、各家庭でこっそりと焼かれるようになっていったのだとか。こういう歴史を経て、ホットクロスバンは世界に広がっていきます。と言っても、あくまでも英連邦諸国や英国に関わりのある国の話。イギリス、カナダ、アメリカ、オーストラリア、シンガポールなどですね。インドの新聞にも紹介されていたので、インドでも探せばあるのでしょうね。

マザーグースの童謡にもホットクロスバンの歌があるので、ご紹介しておきましょう。

メロディはバリエーションがありますが、歌詞は同じす。「一つでも1ペニー、二つでも1ペニー」と歌われていますが、もともとは無料で配布されるためのパンだったので、儲けは度外視したものだったのでしょう。

他のキリスト教国でも、イースター向けにいろんなパンが存在しているようです。ロシア、ウクライナ、東欧、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルなど、いろんな国で似たようなパンが作られていて、興味深いので、これはまた別の機会にご紹介したいと思います。