急性期のvolume control(前負荷の増やし方)

では、

①「前負荷を増やす」にはどうするか?

・補液

・血管収縮薬

のふたつでした。

・補液について

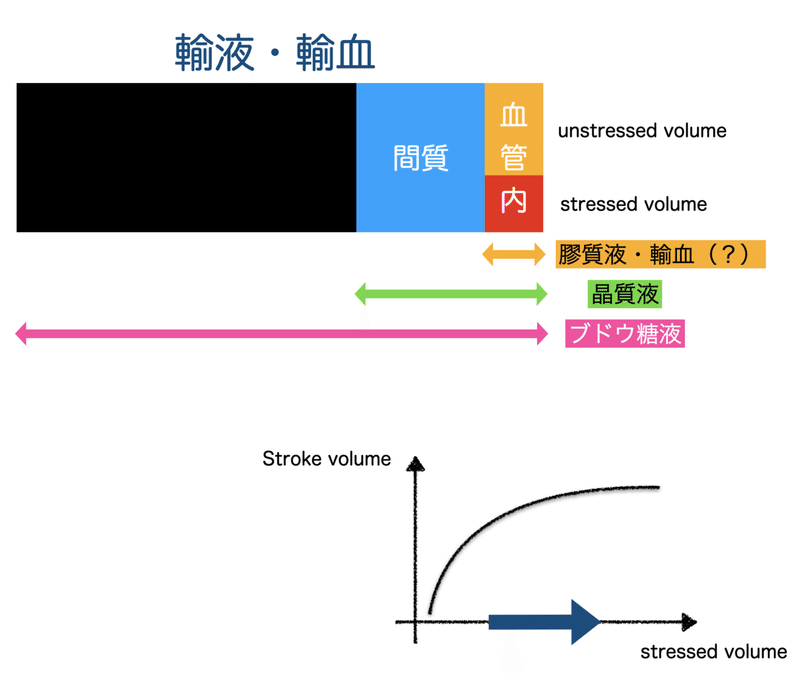

これは、血管内に直接水を入れるわけなので、イメージしやすいでしょう。そのまま心臓に流れていって、心臓の前負荷になる訳です。

ただ、血管内に残らず血管外に逃げ行く水もあります。出来るだけ多くを血管内にとどめる(きちんと前負荷として作用してもらう)には、浸透圧の高い「液体」を入れるしかありません。それで、生理食塩水やそれに近い浸透圧の晶質液を入れるわけです。代表選手は乳酸リンゲル(ラクテック)でしょう。ビカーボンやソルアセトなどを耳にしたこともあるでしょう。

実際に血管内にとどまり、かつ循環している体液を「stressed volume」とも呼びます。

・血管収縮薬について

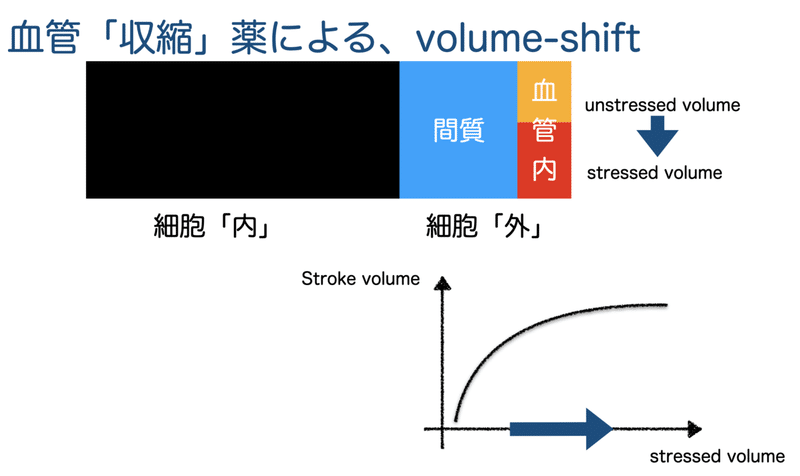

血管収縮薬についてはイメージが付きにくいかもしれません。血圧を上げる作用もあり、「後負荷を増やす」ことは容易にイメージ出来ると思います。

しかし血管収縮薬は「前負荷」も増やします。「静脈に作用することで、「循環に寄与していなかった体液が、静脈系から右心系に帰ってくる(血管収縮により押し出されてくるイメージでも良いかも知れません!)ことで、「前負荷を増やす」のです。

静脈系はプールともいわれ、実際に循環に寄与していない体液がかなり蓄えられています(unstressed volume)。これらを血管収縮薬の投与により動因することが出来るのです。

(前負荷過剰な病態「うっ血性心不全」では利尿薬よりも血管拡張薬が速やかに酸素化を改善するのは、この逆の理屈ですね。)

つまり、前負荷のコントロールには細胞外液投与あるいは血管収縮薬の2通りの手段があるわけです。過剰補液の合併症(今回は述べません)を避けるためには、「補液のみに頼らない前負荷コントロール」を意識する必要があります。

ということで、研修医のみなさん向けに、極論を言います。

前負荷をしっかり維持しないといけない急性期の患者さんに補液をするときは、「早いうちから、悪さをしない程度に、ノルアドレナリンを併用しておく」と安心ですよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?