習慣化するにはどうすれば良いか?

2018年にヴィム・ホフ・メソッドを始めて以来、私の寒中水泳や海パン登山に興味をもった人などに勧めてきました。とりあえず興味本位で1回やってみたという人は多いのですが、結局のところ、2年以上継続できていたのは、トレーニングを休むと病気の症状がぶり返す人、アスリート、美容のため執念を燃やすモデルさん、といったコアな顔ぶれ。いずれも辞めると人生が左右されるという強烈なモチベーションに支えられて、千葉の田舎まで毎月トレーニングに通ってきています。では、そこまで命がけじゃない、とりあえず健康的な生活が送りたいという普通の人は、どうすれば継続できるでしょうか?

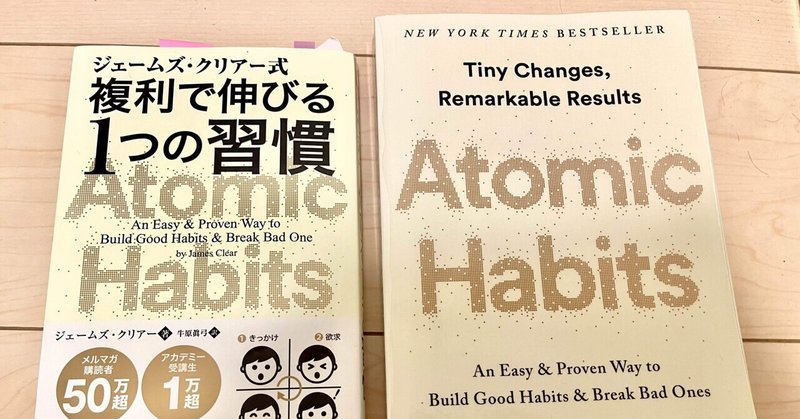

そんな人に「複利で伸びる1つの習慣」ジェームズ・クリアーはオススメです。2018年にロードバイク友達に勧められて読んでからというもの、隙の無い章立て・論理転換、実践で磨かれたであろうノウハウ、に惚れ込んで、2-3か月に1回は読み直しているくらい好きな本です。とはいえ、のんびり要約してたら、2019年には日本語版が出版されたので、興味のある方は日本語版を読んでみてください。英語が読める方は、James Clearのスタイルが感じられる英語版をぜひ読んでみてください。対比された文章が、韻を踏んでいたりして、悪い習慣に陥りそうになった時に、思い出して自分を戒めるのに役立つ表現がちりばめられています。

以下は、目次 と 本章のまとめ を合体させて、私の頭を整理するために作ったメモですが、参考にどうぞ。ちなみに、ヴィム・ホフ・メソッドを継続するにあたって日ごろ心がけていることが、太字になっています。

基本 なぜ小さな変化が大きな違いをもたらすのか?

第1章 最小習慣の驚くべき力

・習慣は自己改善を複利で積み上げたものである。毎日1%の改善が長期的には大きな改善になる。

・習慣は諸刃の剣である。役に立つこともあれば、足を引っ張ることもある。だからこそよく理解することがとても大切だ。

・小さな変化は、決定的な境界を超えるまで、 大して違いがないように見えることが多い。 形成中のもっとも 強力な成果は遅れて表れる。忍耐が 必要だ。

・最小習慣とは、より大きな仕組み の一部をなす小さな習慣のことである。 原子が分子の構成要素であるように、最小習慣は驚くべき成果の構成要素だ。

・より良い結果を得たいなら、目標 を設定するのは忘れよう。かわりに 仕組みに集中しよう。

・目標 ばかり追っていてはいけない。 仕組みから取りかかろう。

第2章 習慣がアイデンティティを形成する(逆もまた真なり)

・変化 には三つの段階がある―― 結果の変化、プロセスの変化、アイデンティティーの変化。

・習慣を変えるのにもっとも効果的な方法は、 達成したいものではなく、なりたい人に意識を向けることだ。

・アイデンティティーは習慣から生まれる。 あらゆる行動が、なりたいタイプの人へ一票を投じることになる。

・最高のバージョンの自分になるには、つねに信念を修正し、アイデンティティーの改善と拡大をする必要がある。

・習慣が大切な本当の理由は、良い 成果を得られるからではなく(得ることはできるのだが)、自身 についての信念を変えることができるからだ。

第3章 シンプルな四つのステップで習慣を身に着ける

・習慣とは、自動的に行うようになるまで、何度も繰りかえした行動である。

・習慣 の最大の目的は、 人生の問題をできるだけ少ないエネルギーと努力で解決することである。

・どの習慣も、きっかけ、欲求、反応、報酬という 四つ のステップ を含むフィードバックループ に分解することができる。

・「行動変化の四つの法則」は、良い習慣を身につけるために利用できるシンプルな法則である。 つまり、(一)はっきりさせる、(二)魅力的にする、(三)易しくする、(四)満足できるものにする。

第一の法則 はっきりさせる

第4章 人は正しく見ていない

・十分 に 練習 する こと で、 脳 は 意識 し て 考える こと なく、 ある 結果 を 予測 さ せる きっかけ を 捉え られる よう に なる。

・行動 が 自動的 に なる と、 自分 が 何 を し て いる のか 注意 を 払わ なく なる。

・行動 変化 の プロセス は、 つねに 自覚 から 始まる。 自分 の 習慣 に 気づか なけれ ば、 変える こと は でき ない。

・指差・喚呼という方法を使えば、行動を口にすることによって、無意識な習慣を意識的なものへと変えることができる。

・習慣得点表をつけるという簡単な作業で、自分の習慣 に気づくことが できる。

第5章 新しい習慣を始める最善の方法

・行動 変化 の 第一 の 法則 は、「 はっきり さ せる」 で ある。

・もっとも よく ある ふたつ の きっかけ は、 時間 と 場所 で ある。

・実行・意図を作れば、新しい習慣と、具体的な時間や場所を組み合わせることができる。

・実行・意図 の公式―― わたしは〈いつ〉〈どこ で〉〈何を〉する。3つのContextを明確にする

・習慣の積み上げとは、新しい習慣と、現在の習慣を組み合わせるという方法である。

・習慣の積み上げの公式――〈現在の習慣〉をしたら、〈新しい習慣〉をする。

第6章 モチベーションを過大評価せず、環境を重視する

・背景の小さな変化によって、時とともに行動を大きく変えることができる。

・どの習慣もきっかけによって始まる。私たちは目立つきっかけに気づきやすい。

・良い習慣のきっかけを、環境のなかで目立つようにしよう。

・習慣は次第に一つの引き金だけでなく、行動 を取りまく背景全体と結びつい てくる。 すると、その背景がきっかけとなる。

・新しい環境のほうが、新しい習慣を身につけやすい。古いきっかけと闘わずにすむからだ。

第7章 自制心を保つコツ

・行動変化の第一の法則を逆にしたものは、「見えないようにする」である。

・いったん習慣が形成されると、忘れることができない。

・自制心のある人たちは、 誘惑の多い状況にはなるべく身を置かないようにしている。誘惑に抵抗するより、避けるほうが簡単だ。

・悪い習慣を断つためのもっとも実際的な方法は、その習慣を引き起こすきっかけをなるべく避けることである。

・自制心は短期的な戦略であり、長期的なものではない。

第二の法則 魅力的にする

第8章 習慣を魅力的にする方法

・行動変化の第二の法則は、「魅力的にする」である。

・魅力的なものほど、習慣になりやすい。

・習慣はドーパミン主導のフィードバックループである。ドーパミンが増えると、行動のモチベーションも上がる。

・行動へ 駆りたてるのは、報酬の実現ではなく、報酬の予測である。予測が大きいほど、ドーパミンが急増する。

・誘惑の抱き合わせは、習慣を魅力的にするひとつの方法だ。これは、したい行動と、する必要のある行動をセットにする戦略である。

第9章 習慣作りにおける家族と友人の役割

・自分の暮らしている文化によって、どの行動が魅力的か決まってくる。

・私たちは、文化が称賛し承認する習慣を選びがちである。集団に溶け込み、属したいという強い願望があるからだ。

・私たちは三つのグループの習慣をまねしがちっであるーー近しい人たち(家族や友人)、多数の人たち(集団)、力の強い人たち(地位や明細がある人物)。

・良い習慣を身に着けるために、もっとも効果的なことは、1望ましい習慣が普通の習慣であり、2すでにそのグループと共通のものを持っている文化に加わることだ。

・集団の普通の行動が、個人の望ましい行動を抑えることがよくある。たいていは、自分一人で正しくあるより、みんなと一緒に間違う方がいいと思う。

・自分が承認され、尊敬され、称賛されるような行動は魅力的である。

第10章 悪い習慣を見つけて直す方法

・行動変化の第二の法則の逆は「つまらなくする」である。

・どの行動にも、表面的な欲求と、深くに潜在する動機がある。

・習慣とは、太古の願望に対する現代の解決法である。

・あなたの習慣を引き起こすものは、じつはそれに先立つ予測である。予測は感情を生む。

・悪い習慣がつまらなく思えるように、それを避けることで得られる利益を強調しよう。

・習慣はポジティブな感情と結びついていると魅力的になり、ネガティブな感情と結びついていると魅力を失う。難しい習慣の直前には楽しい”儀式をして、モチベーションを高めよう

第三の法則 易しくする

第11章 ゆっくり歩もう、でも後退してはいけない

・行動変化の第三の法則は「易しくする」である。

・もっとも効果的な学習法は、計画することではなく、実行することである。

・意向を持つことではなく、行動を起こすことに力を注ごう。

・習慣形成とは繰り返しによって、習慣が次第に自動化する過程のことである。

・習慣を身に着けるためにかけた時間は、行った回数ほど重要ではない。

第12章 最小努力の法則

・人間の行動は最小努力の法則に従う。私たちは必要な仕事量が最も少ない選択肢を自然に選ぼうとする。

・できるだけ良い行動がしやすい環境を作ろう。

・良い習慣に伴う抵抗を減らそう。抵抗が小さい時、習慣は易しくなる。

・悪い習慣に伴う抵抗を増やそう。抵抗が大さい時、習慣は難しくなる。

・未来に行動しやすくなるように環境を準備しよう。

第13章 二分間ルールで先延ばしをやめる方法

・習慣は数秒で完了するが、そのあと数分や数時間の行動に影響し続ける。

・多くの習慣は、決定の瞬間、つまり分かれ道のような選択の時に表れる。そして生産的な日か、または非生産的な日へとあなたを導く。

・二分間ルールとは、「新しい習慣をはじめるときは、二分間以内にできるものにする」というものである。

・プロセスの始まりを儀式化するほど、大きなことをするのに必要な、深く集中した状態に入りやすくなる。(アイスバスに入る前にホーススタンスの目的は体温を上げるだけでなく、覚悟を決める儀式! ヴィムの言うように叫んだりするとアドレナリンが出て効果的です。)

・最適化するまえに標準化しよう。存在しない習慣は改善できない。

第四の法則 満足できるものにする

第14章 良い習慣を必然にし、悪い習慣を不可能にする方法

・行動変化の第三の法則の逆は「難しくする」である。

・背水の陣法とは、未来の良い行動を確かなものにするための現在の選択である。

・未来の行動を確かなものにする究極の方法は、習慣を自動化することだ。

・良いマットレスを買ったり、自動積立プランに申し込むという1度だけの選択は、未来の習慣を自動化し、時と共に見返りが増してゆく行動である。

・テクノロジーを使って習慣を自動化することは、正しい行動を保証するためのもっとも確かで効果的な方法だ。

第15章 行動変化の大原則

・行動変化の第四の法則は「満足できるものにする」である。

・経験して満足できると、その行動を繰り返しやすい。

・人間の脳は、遅延報酬より即時報酬を優先するように進化してきた。

・行動変化の大原則ー「すぐに報われる行動は繰り返す。すぐに罰せられる行動は避ける。」

・習慣を長続きさせるには、たとえほんの少しでも、成功したとすぐに感じられることが必要である。

・行動変化のはじめの三つの法則「はっきりさせる」「魅力的にする」「易しくする」は、今、このときに行動する確率を上げるものだ。行動変化の第四の法則「満足できるものにする」は、再び行動する確率を上げるものである。

・習慣トラッカーや、その他に目に見える測定法は、進歩のはっきりした証拠となるため、習慣を満足できるものにする。

・鎖を断ち切ってはいけない。習慣の連続が途切れないようにしよう。

・二回サボってはいけない。1日サボったら、できるだけ早く元に戻そう。(好ましくない新しい習慣が始まってしまう。)

・測れるからといって、それが最も重要なものとは限らない。

第16章 良い習慣を毎日続ける方法

・もっとも満足を感じるのは、進歩していると感じるときである。

・習慣トラッカーはカレンダーに×印をつけるように、習慣を行ったかどうかを測るシンプルな方法である。

・鎖を断ち切ってはいけない。習慣の連続が途切れないようにしよう。

・二回サボってはいけない。1日サボったら、できるだけ早く元に戻そう。(好ましくない新しい習慣形成が始まってしまう!)

・測れるからといって、それが最も重要なものとは限らない。

第17章 見張ってくれる人がいればすべてが変わる

・第四の法則の逆は「満足できないものにする」である

・悪い習慣が苦痛を伴うものや、満足できないものなら、繰り返しにくい。

・アカウンタビリティー・パートナーがいれば、怠けたときすぐに損失が生じる。私たちは、人が自分をどう思うかとても気にするし、人からの評価を下げたくないからだ。

・習慣契約は、あらゆる行動に社会的損失を課すためのものだ。約束を破ると、人に知られ、苦痛を感じる。

・誰かに見られていると思うのは強力な動機になり得る。

さらなる戦略 改善するだけでなく、本物になるには

・成功する確率をもっと上げるには、自分に合った競争分野を選ぶことである。

・自分に合った習慣を選べば、進歩しやすい。合わない習慣を選ぶと、生きづらくなる。

・遺伝子は簡単に変えられない。つまり、有利な環境では大きな強みとなり、不利な環境では深刻な弱みとなる。

・習慣は、生まれながらの能力と会えば易しくなる。自分にいちばん合う習慣を選ぼう。

・あなたの強みを生かせるゲームで戦おう。有利なゲームが見つからなければ、作ればいい。

・遺伝子は、努力の必要性をなくしはしない。むしろはっきりさせる。そして何を努力すべきか教えてくれる。

第18章 才能の真実(遺伝子がかんけいするときと、そうではないとき)

・成功する確率をもっと上げるには、自分に合った競争分野を選ぶことである。

・自分に合った習慣を選べば、進歩しやすい。合わない習慣を選ぶと、生きづらくなる。(ただし、刺激によって発現する遺伝子を変化させて環境に適応されているとも言われている。)

・遺伝子は簡単に変えられない。つまり、有利な環境では大きな強みとなり、不利な環境では深刻な弱みとなる。

・習慣は、生まれながらの能力と会えば易しくなる。自分にいちばん合う習慣を選ぼう。

・あなたの強みを生かせるゲームで戦おう。有利なゲームが見つからなければ、作ればいい。

・遺伝子は、努力の必要性をなくしはしない。むしろはっきりさせる。そして何を努力すべきか教えてくれる。

第19章 ゴルディロックスの原理ー生活や仕事でモチベーションを保つ方法

・ゴルディロックスの原理(The Goldilocks rule)によれば、人は現在の能力ぎりぎりの作業をしているといに、モチベーションが最も高くなる。

・成功をもっとも脅かすものは、失敗ではなく、退屈である。

・習慣が日常化すると、面白くなくなり、満足できなくなる。退屈するようになる。(ヴィム・ホフ・メソッドでは徐々に寒冷暴露の強度を上げていけば退屈することはほとんどありません。ただアイスバスが10分を超えると、何もしないことを俯瞰する瞑想のような要素が入ってきます。逆に、もし退屈してきたのなら、限界のだいぶ手前で引き返しているのかもしれません。)

・やる気があるときは、誰でも頑張れる。仕事が楽しくないときでも続けられる能力が違いをもたらす。

・プロはスケジュールを守る。アマチュアは生活に邪魔されてしまう。

第20章 良い習慣のマイナス面

・習慣のプラス面は、考えずに行動できることである。マイナス面は、小さなミスに注意を払わなくなることだ。

・習慣 + 計画的な練習 = 熟練

・見直しと考察というプロセス(刃を研ぐ)によって、自分のパフォーマンスを経時的に意識できる。

・1つのアイデンティティーに頑なにしがみつくほど、それを超えて成長するのが難しくなる。

結論 成果を保つコツ

はじめのうちは、小さな改善など無意味に思えるかもしれない。仕組みの重さでかき消されてしまうからだ。しかし、小さな変化を積み上げていくと、次第に人生の天秤が動き始める。もし続けていけば、ついに転換点を迎え、良い習慣を続けるのが楽になる。仕組みの重みが有利に働くからだ。

付録

次に読むべきものは?

四つの法則から分かること

問題の段階(1きっかけ 2欲求) 解決の段階(3反応 4報酬)

願望の前に気づきがある。

幸福とは要するに、願望がない状態である。

私たちが追い求めているのは喜びという”考え”である。

観察したものを問題に変えなければ平和である。

大きな理由があれば、どんなことも乗り越えられる。

好奇心を持つことは、利口であるよりもいい。

感情が行動を起こさせる。

感情的になったあとに、合理的かつ論理的になれる。

反応は感情に従いやすい。

苦しみは進歩をもたらす。

行動はどれほど求めているかを表す。

報酬は犠牲の向こうにある。

自制が難しいのは満足できないからである。

期待によって満足が来まる。

満足 = 結果 ー 欲望 by セネカ

失敗の痛みは期待の高さと相関関係にある。

行動の前後に感覚がある。

きっかけ>欲求(感覚)>反応>報酬(感覚)

願望は行動を起こす。喜びは持続させる。

希望は経験とおt門い小さくなり、受容に置き換わる。

ビジネスへの応用

育児への応用

謝辞

注 引用文献

Atomic Habits (MR-EXP): An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones https://www.amazon.co.jp/dp/0593189647/ref=cm_sw_r_awdo_KC9BGG2EFY7C7KX3H78Mジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 (フェニックスシリーズ) https://www.amazon.co.jp/dp/4775942158/ref=cm_sw_r_awdo_DRPCWV0BY6D25H9KDCSVこの記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?