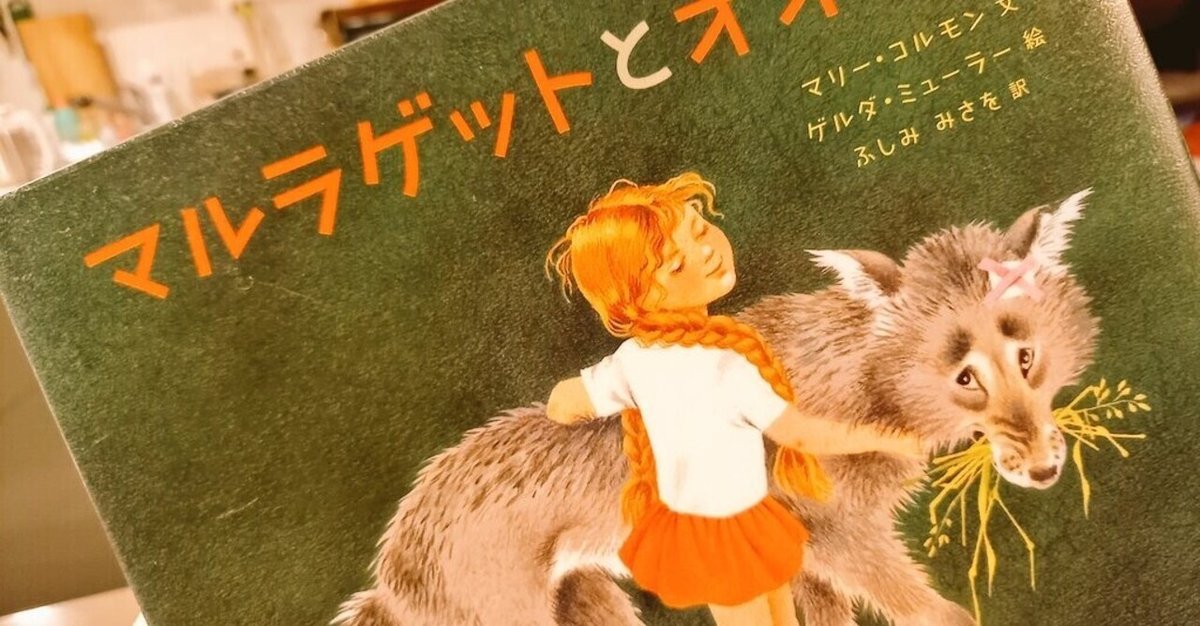

『マルラゲットとオオカミ』子どもと動物の関係が、教えてくれる幸せと辛さ

先日、『マルラゲットとオオカミ』という翻訳絵本に大きな衝撃を受けました。1930年代にフランスで刊行された、こどものための絵本シリーズの代表作。

「この おんなのこは、 マリー・オルガです。けれども みんなから、 マルラゲットと 呼ばれています。 そのほうが呼びやすいし、このこに にあっているでしょう?

こんなふうにはじまる物語。おてんばなマルラゲットは、ある日森でオオカミに襲われてしまします。でも、やすやすと捕まるような彼女ではないのです!”すっかり調子の狂ってしまった”オオカミは、彼女を捕まえるどころか、自分でけがをしてしまう始末。そんなオオカミを、かいがいしく看病しはじめるマルラゲット。野生に生きる獣と少女の、奇妙な交流がはじまっていきます。

体にいいからと薬湯を飲ませたり、おなかがすいて他の動物を襲おうとするオオカミをダメ!と叱ったり。自分とおなじパンや野菜を食べさせようとするのです。困惑しながらも彼女に愛情を感じ、おとなしく言うことを聞き始めるオオカミの表情がなんともかわいいのですが、笑っている場合ではありませんね。

きいちご、ぶどう、くさ、きのこ、それに マルラゲットの もってきてくれるパン……。 きのどくな オオカミ! おなかが すいて たおれそうなのを、ひっしに こらえていました。 マルラゲットと いっしょに いられるのが、 それくらい うれしかったのです。

”自分にとって精一杯の(または当然の)善いこと”をしようとするマルラゲット。きっと、家族からもそのように教えられてきたのでしょう。苦しみながらも、彼女を愛し自分を変えようと努力するオオカミ。その先には、少女が必ず知らなければならない真実と、大きな決断があります。

動物と私たちとは、生きる世界も生き方も違う。今までそう思っていました。けれども本当にそうなのか。自然に感謝し自然から頂く命、すべてに感謝しながら生きるアイヌの人々の暮らしを教えてくれる人気漫画『ゴールデンカムイ』の影響や、『グレタたったひとりのストライキ』を読み、彼女の活動がこれほど大きく世の中を動かしたのを知ったこと、そしてコロナ禍もあって、これまでになく私自身、人と動物、自然との共生ということに思いを至らせた今だからこそ、この作品との出会いに大きな響きを感じました。

「動物」だから、「人間」だから、生きる世界が違うのだと先述しましたが、実はそれは人間同士であっても同じ。常に大小の「差異」の中で、互いに愛したり鬱屈を感じながらそれでも関係を紡いでいくのが、社会であり世界であり、日々を生きるということ、なのかもしれません。

物語のラスト、”真実”――オオカミと自分の生き方の違い――掟を知ったマルラゲットが、悩み考え、大好きな相手の――”オオカミ”の幸せを一番に考えた決断をします。

つぎの あさ、 マルラゲットは オオカミを しずかに なでて、いいました。「もう やくそくを まもらなくて いいわ。 これからは、 ほかの オオカミと おなじように くらしなさい」

今は辛くても、そのことがきっと、大人になっても彼女を慰め勇気づける大きな一歩になることは、大人になった私たちには察せられます。大人になることで子供だった自分を認められるようになるのか。それとも子供時代の経験そのものが、私たちを大人として成長させてくれるのか。

ときどき オオカミは、とおくに マルラゲットの すがたを みかけることが ありました。 すると、うれしさと かなしさの いりまじった きもちで、むねが いっぱいに なるのでした。 マルラゲットも、やさしくほほえみながら、もりの おくを みつめることが ありました。そうして、じぶんの ために しぬほど おなかが すいているのを じっと がまんしていた オオカミの ことを おもうのでした。

答えは読後、それぞれの心の中に、きっと見つけてほしいのです。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?