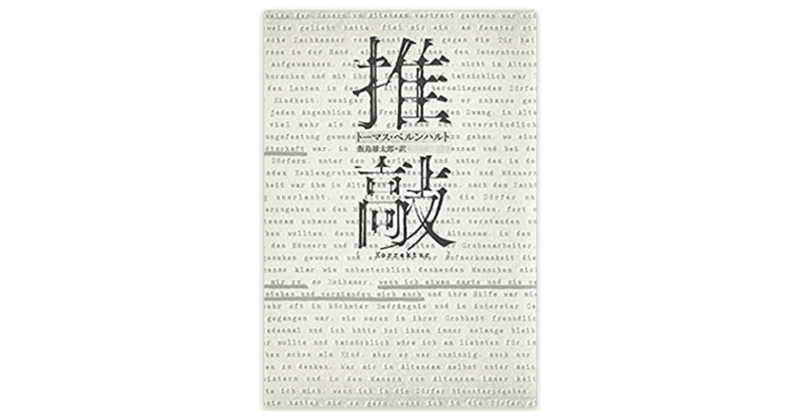

『推敲』 トーマス・ベルンハルト (著), 飯島雄太郎 (訳) いやあ、変わっているなあ。同じことを三回、ちょっとずつ言い方を変えて繰り返す、その思考の波のリズムに揺られているのが、生理的に気持ち良い。そういう小説でした。

『推敲』 単行本 – 2021/8/25

トーマス・ベルンハルト (著), 飯島雄太郎 (翻訳)

Amazon内容紹介

「自殺した友人の遺稿を整理するために動物剥製師宅の屋根裏部屋にこもった主人公が見出したものはなにか。

三つの狂気が交錯し交響する戦慄的なカオス。ベルンハルト中期の長篇、ついに邦訳。」

ここから僕の感想。

初めてトーマス・ベルンハルトを読むのだが、いやあ、変わった人である。ヴィトゲンシュタインをモデルとした「友人」の遺稿を、話者人物が整理する、それだけの話なのだが。

Wikipediaのベルンハルトの項目にある

「孤独な登場人物が、具体的な状況に即して自分のものの見方を延々と説明する、というのがベルンハルトの作品の典型的なスタイルである。」

「主人公の多くは学者(あるいはベルンハルトの言う「精神的な人間」)であり、彼らは「おろかな大衆」にたいする傲慢とも言える長広舌によって、オーストリア人の価値観をこき下ろす。」

という、まさにそういう内容。なのだが、つまりは、私と同じタイプの精神構造の、私と同じように、同じことを必ず最低三回、ちょっとずつ言い方を変えて繰り返すという文章なので、読んでいて、もう暗いことしか言っていないのだが、笑ってしまったり、生理的に気持ちよくなったりしてくるのだ、これが。

僕は、妻や子供に「パパの話は、最低三回、同じことを繰り返す」といつも批判される。「大事なことだから、三回繰り返すのだ」と私が言い返す。ベルンハルトも、同じことを三回、微妙に表現を変えながら、繰り返しながら、小説は進む。思考の波に揺られている感じになるのだ。

ヴィトゲンシュタインはお姉さんに家を建てて上げたという事実があるのだが、それはまあわりと普通の家なのだが、この主人公は、森の真ん中に、円錐(しかもとんがったほうが下なんじゃないかと、読み終わったところで気づく)の形をした家を、その家を最愛の姉に建ててあげれば姉が幸せになると信じて、周囲の反対に負けずに建てるのだが、姉はそんなことはひとかけらも望んでいないのだ。と、こう書いてくるだけで頭が変になる小説なのである。

つい最近、後期ヴィトゲンシュタインの「家族的類似性」という概念をもとに東浩紀氏が「家族の哲学」というのを論じているのに対して、私も評論を書いたのだが、この小説、後半は、まさに「父に似ている姉と私」「母に似ている兄と弟」についての、家族についての繰り言、母と兄と弟に対する呪詛を延々と語り続けるという、そういう内容なのである。

何が面白いのと言われると、何も面白くないというか、ただただ変わっている、カフカを面白いと思う人なら面白いかもね、という小説なので、まあ、人には薦めないが、しかし、読んでいるのがなんとも生理的に気持ちの良い本ではあった。本の帯にはミシェル・ウェルベックが「ベルンハルトの作品を読むと声を立てて笑わずにはいられません。何度も読み返しては何度も笑い、それから背筋が寒くなるのです。」と。オルハン・パムクが「ベルンハルトを読むとき、私を恍惚とさせるのは、作中に巧みに暗示された見解や、倫理や主題といったものではありません。テクスト自体が私を幸福にするのです」

私の大好きなウェルベックやパムクがこういうので、読んでみたわけだが、おっしゃる通りでした。読書っていうのは、いったいなんなんだろう。そういうことを思わせる本でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?