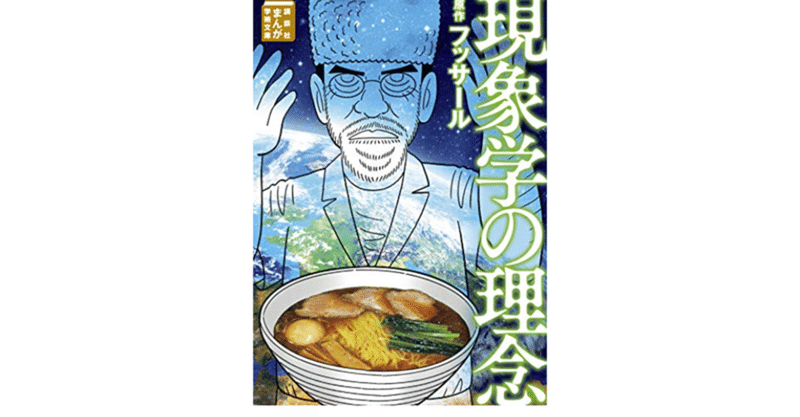

講談社まんが学術文庫『現象学の理念 』フッサール (著), 須賀原洋行 (著) 読みながら、考えた。苦手科目はマンガで学べるように、中学高校も変わったほうがいいと思う。だって楽しいし、分かるんだもん。

講談社まんが学術文庫

『現象学の理念 』

フッサール (著), 須賀原洋行 (著)

今日は、ちょっと脱線、読書感想文。

Amazon内容紹介

「へい、おまち!現象学的還元ラーメン一丁!」ラーメンを食べたとき、あなたは何を思いますか? 「出汁はなんだろう?」「この値段でこれなら合格!」とか? いえいえ、まずは「うまい!」あるいは「まずい!」と思いますよね? ーー20世紀哲学の源流となった、フッサールの「現象学の理念」をラーメン屋のラーメン作りを通してわかりやすく解説。面白く、まんがにしました。難解な”現象学”が美味しく学べます! 読んで賢くなれる。本当に「うまい!」一冊です。

ここから僕の感想

僕の読書人生師匠、しむちょんは、「世界文学を翻訳で読む」ということに関しては、およそこれほどあらゆる国のあらゆる小説を読んでいる人はいないし、しむちょんが「好き」「いい」と言った小説は、もう間違いなく、本当にいいので、僕は、しむちょんの後を追いかけて世界文学読書に励んでいるのである。これは、ものすごく楽しい。これからの人生、これをずっとやっていく予定である。ライフワーク、見つけたのである。幸せ。

しむちょんには、もうひとつ、哲学、思想、宗教学、認知科学あたりの本をものすごくたくさん深く読むという、読書領域がある。もちろん翻訳でなのだが、ちゃんと、原典を読む。解説書の新書なんかも読むが、ちゃんと原典を読んでいる。この方向の読書に関しては、僕は、全くついていけない。師匠、こっちは無理です。僕が弱音を吐くと、師匠は「がんばれ東大」と叱咤激励してくれるのだが、東大だろうと何だろうと、無理なものは無理。わからないものは分からない。読めないものは読めません。

たとえば、内田樹さんというのは、もともとはフランスの哲学者レヴィナスの研究者で、レヴィナスについての三部作というのを書いていて、これなら、僕も、読める。面白い。しかし、内田さんの本が面白かったからと言って、レヴィナスの本に挑戦すると、もう、全く分からない。一行もわからないといっていい。

内田さんの本で、レヴィナスがフッサールをどう考えていたか、ということが延々、解説されていて、それを読むと、フッサールについても分かったような気分になるのだが、フッサールに挑戦すると、これも、全く分からない。

ところが、しむちょんは、レヴィナスの原典を読んでは、感動したり興奮したりうぉーってなったりするし、フッサールについてもそうなるし、最近はベルグソンがお気に入りなのである。しむちょんがベルグソンの本の感想をFacebookに投稿すると、僕は何も感想も意見もかけず、静かにイイネボタンを押すのみなのである。だって分からないんだもん。

話が飛ぶが、妻は仕事が忙しいので、お医者さんの教科書的な本以外を読んでいる暇がない、が、私が文学だの思想の本を読んでいるのに話を合わせてくれようと、まずは「まんがで読破」というシリーズで、国内外の文学思想について書かれたシリーズを買い集めて、トイレに並べて、ちびちびと読んでいる。これが、とても面白いので、僕も「名前は知っているけれど読んたことが無い」というものを、漫画で読破しまくっている。

先日、妻が、まんがで難しい本を読む、新しいシリーズを見つけた。「講談社まんが学術文庫」というやつである。小説はなくて、学術書とか思想家とか、そっち専門のシリーズである。

トイレに入って、ふと見ると、なんと、僕が全く挫折した、フッサールがあるではないか。『現象学の理念』。

「まんがで読破」もそうなのだけれど、小説は、原作その中身をそのまんまマンガ化しているだけなのだが、思想書の場合は、どうやってマンガ化するかのアイデア勝負のところがあって、出来不出来もあるが、そのアイデアを楽しむという側面もある。そして、これは、フッサールの解説をするラーメン屋店主、という奇想天外な設定なのだが、面白い。

内容も、哲学と、科学と、現象学はどう違い、どういう関係なのか、という、きわめて根源的な、そこんとこから説明しないと現象学ってわからないよな、というところを、徹底的に解説してくれる内容になっているのである。わかりやすい。学ぼうとすると、絶対わからなくなるところ、つっこみたくなるところを、ラーメン屋の客の側がつっこむと、それについて、ラーメン店主が、わかりやすい例を出しながら、説明してくれるのである。

騙されたと思って、読んでみて。これは、かなり面白い。しむちょんには破門されそうだが、まんがじゃないと読めないんだもん。

苦手な科目、軽く済ませたい科目は、マンガでオーケーにしようよ。という提案をしたい。

で、また脱線するけれど、僕は、中学まではわりと全科目、むらなく勉強ができたのだが、高校に入ると得意苦手がはっきり出てきて、大学に入ると、得意な分野はごく狭い範囲(小説読解まわりだけ)で、あとは全然わからないっていう風になった。僕は高校物理で挫折したあたりから「劣等生」の気持ちが分かりだし、大学生の頃は「ほとんど全部の授業で、劣等生の気持ち」になって、「はやく終わんないかなあ、わかんないしつまんないし、終わったら、マージャン行こうかなあ、帰って寝ようかなあ。今日は彼女(今の奥さん)に会えるかなあ」なんて考えながら、長い講義時間を苦行のように耐えていたわけだ。いや、嘘。耐えられなくて、ほとんど講義に出なくなったわけだ。

ところが、そういう劣等生でも、漫画で読むと、まあまあわかる。読める。面白かったりする。ということは、中学校くらいから、

①得意な科目は、ちゃんとした教科書で学ぶ。

②苦手な科目は、漫画で学ぶ。(マンガ+ゲーム+映画)とか。

と言う、二本立てメニューを、用意してあげた方がいいんじゃないのかなあ。わからない科目を、無理やり机にじっと座って、眠かったりする生徒学生に、ただ嫌な気分にさせても、意味が無いと思うんだよなあ。

フッサールの現象学でさえ、エッセンスは漫画でトイレ(大)三回で読破できるのだから。しかも、楽しく。少なくとも社会科、歴史、地理、現代社会、倫理は、全部、漫画にできると思うんだよな。理科系科目も、「漫画+nhkスペシャル」みたいな感じで、一単元を漫画一冊とテレビ番組一個見て、みんなで議論して、レポートちょろと書いてっていうふうにして進めて行けばいいと思うんだよなあ。

適性があって、普通に今までの教科書で勉強しても面白い分かる、将来そっちの進路に行きたいっていうのだけ、マジ教科書でちゃんと学べはいいと思うけれど。あとの科目は、マンガでOKにしてあげればいいと思う。その方が、分かるし覚えていると思うもん。

自動車免許の、マニュアル免許とオートマ免許みたいな感じで、「おれ、歴史と化学はマジ免許だけど、あとの地理と現社と倫理と物理生物地学はマンガ免許」みたいな感じの方が、理解できるし身に着くし、ストレス少ないし、いいことしかない感じがするんだけどな。

この本読んでいるうちに、そんなことを思いついたので、忘れないうちに書いておいた。脱線版、読書感想でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?