数字と物語②──群と個、あるいは操縦士の眼差し

「数字と物語」を色々のレンズ越しに眺めてみたい。もとは芸術と技術、自然科学と人文科学、論理と直観、有用性の問題の切り口を思い浮かべていたが、今日は少し迂回して、サン=テグジュペリの『人間の土地』で描かれている言葉をたよりに、これを考えてみたい。

『人間の土地』の冒頭に、「地理学者」と「操縦士」の眼差しの対比、とでもいえるモチーフを覗き見ることができる。一般的な知と個別の感覚、または「群」と「個」の目線にもつながっていく。

***

三本のオレンジの樹

『星の王子さま』の著者として知られているサン=テグジュペリは、作家であると同時に飛行機の操縦士だった。サンテックスは幼少期から空に憧れていた。1926年ラテコエール社に入社し、種々の訓練を受けたのち、いよいよ飛行を命じられた。フランス・トゥールーズからアフリカ大陸の西端ダカールまでの郵便機操縦。トゥールーズを発つとスペインに入る、そしてイベリア半島、シエラネヴァダと海を超えると北アフリカに至る。海岸に沿ってモロッコや西サハラを過ぎれば、やがてダカールにたどり着く。当時、飛行は死と隣り合わせだった。フライトを前に彼が抱いた情熱と不安が、エッセー集『人間の土地』の第一章に綴られている。彼は、この航空路に先んじた経験者であるギヨメから教えを乞うことするのだった。ギヨメは微笑みと自信で、ランプのようにあたりを照らす。

広げた地図を覗き見ながら語られた言葉は美しい。

ギヨメはぼくに、スペインを教えてはくれなかった、彼はスペインをぼくの友達にしてくれた、彼は、水路学のことも、人口のことも、家畜賃貸のこともまるで語らなかった。

ある原っぱを囲んで生えている三本のオレンジの樹について、〈あれには用心したまえよ、きみの地図の上に記入しておきたまえ…〉と、言った。するとたちまちにして、その三本のオレンジの樹が、地図の上で、シエラネヴァダの高峰より幅を利かすことになるのだった。彼はまた、ロルカの市(まち)については、何も語らなかったが、ロルカの近くにあるつまらない一軒の農家について語った。その生きた農家について。そこの主人について。そこの主婦について。すると、この夫婦の者が、僕らのいまいる所から千五百キロの遠隔の地にありながら途方も無い重要さをもつのであった。

(『人間の土地』 堀口大學訳 新潮文庫 p15より)

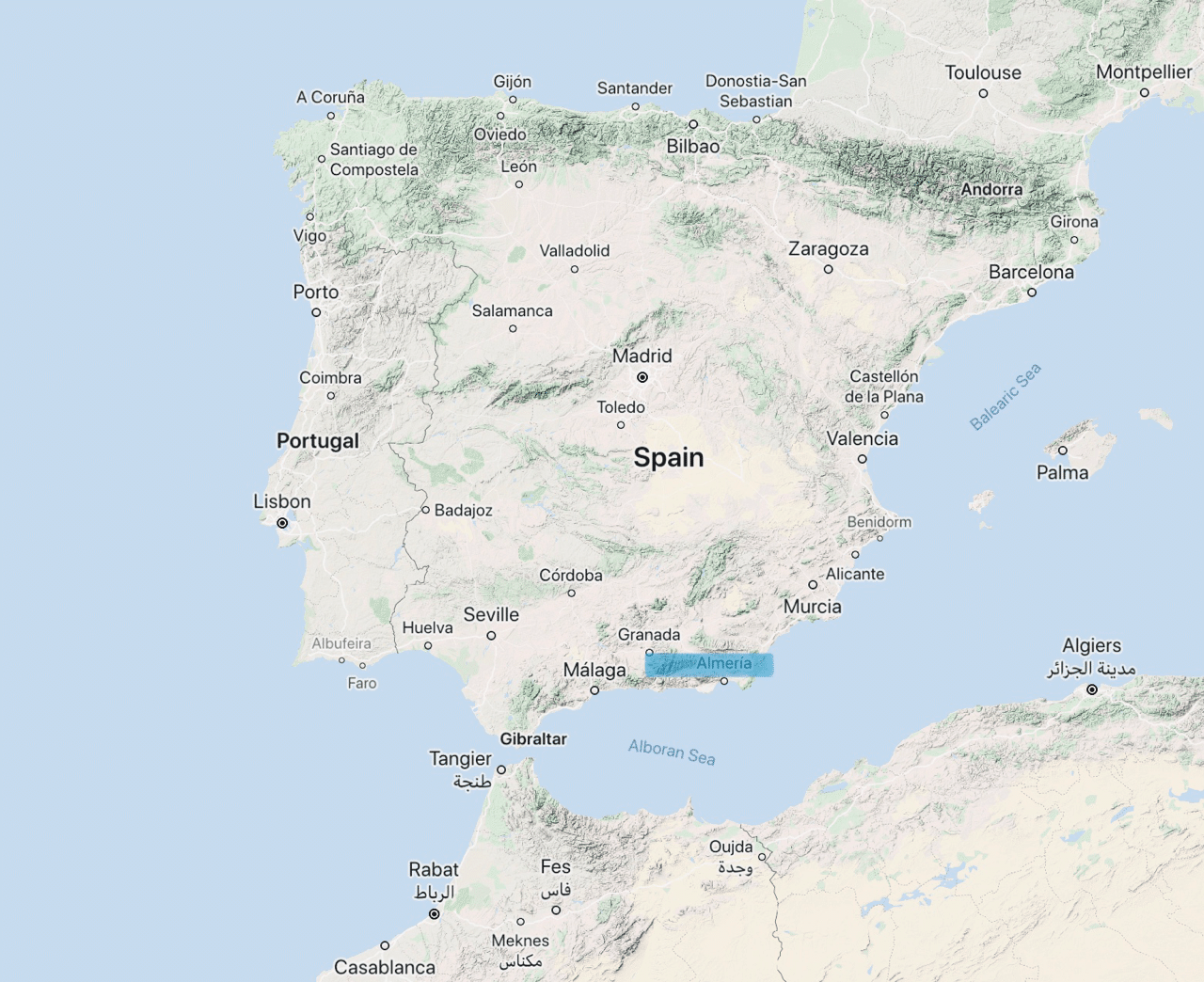

(図:Google Mapより。スペインの南、アルボラン海に沿うように東西に広がるのが「積雪の山脈」を意味するシエラネヴァダだ。最高峰は標高3,400メートル以上。この山脈よりも存在感をもつ三本のオレンジの樹!)

地図への書き込みは、操縦士の命の問題で、生き延びるための覚え書きであるはずだ。過去のある飛行でギヨメが、忘れがたい意味を見出した三本の樹──。これらが明日、サンテックスの飛行に直接関わるかはわからない。いや、おそらく関わることはないだろう。二人ともそれは分かっている。でも生き延びることは、生き方とともに語られる。一般論よりも、個別の出来事や人について語ることが、ある喜びを帯びた真実を孕む。この場では、直接役に立つ言葉はやりとりされないのだった。これらの言葉のなかには、あくまで操縦士が日々持ち続けるべき眼差しこそが響いている。どういうことだろうか。

地理学者と操縦士の関心

サンテックスはこう続けた。

こうしてぼくらは、全世界のあらゆる地理学者に知られていない事情を、その忘却とその驚くべき距離の奥から引きずり出してくるのであった。なぜかというに、地理学者に興味のあるのは、大都会の間を貫いて流れるエーブル河だけであって、モトリルの西郊、草むらに隠れて、わずかに三十ほどの花を養っているにすぎない、あの小川では、けっしてないのだから……。

ぼくはあの農夫に、あの三十頭の羊に、あの小川に印をつけた。ぼくは、地理学の先生たちがなおざりにした、あの羊飼い女を、その正当な位置においた。

(同p15-17より)

ここで語られる地理学者と操縦士の関心は、このように比べることができるかもしれない。

地理学者の関心

水路学、人口、家畜賃貸、ロルカの市、大都会の間を貫いて流れるエーブル河

→多くの人の役に立つ、(たとえば都会の経済を語る)事実

操縦士の関心

避難所と陥穽、つまらない農夫、三十頭の羊、小川、羊飼い女

→生死にかかわる、でも一般化されない、あくまで個別の事実

さて、この連載の主題は「数字と物語」だった。地理学は必ずしも数字ではないし、操縦士の眼差しも物語ではない。でもこの二つを読み替えて、「社会的に共有されている論理」と、「ある一人にとって意味をもつ物語」と捉えることができる、すると、主題と響き合うように思われる。

飛行を控えた操縦士は、すでに必要最低限の地理学的な知識を身につけている。だから、地理学者と操縦士の視線は、実は”対立”するものではない。ひとりが両者の視点をあわせ持つことができる。いや、操縦士は彼の飛行に必要な地理学者の知識を得た上で、それでもまだ足りないなにかをいまもとめている。この夜、サンテックスがギヨメから教わったのは、あくまでそのような操縦士的な視点だった。属人的に得られた知見は、ある場ある時にだけ意味をもつものだろう(イベリア半島中の農夫や羊を地図に記録することはできないし、またするべきでもない)。でもそういった個別な事柄への眼差しを、記憶を、想像力を育む態度のなかにこそ、彼らの関心事が、そして価値観が根付いている。ある個別のもののなかにこそ、小さな事柄にこそ価値を見出す姿勢。これには、文学的、詩的な意味を超えた、より実践的な理由があるように思われる。

微かな兆し、僅かなヒント、まだ見ぬもののしらせ

ギヨメと話し興奮さめらやぬサンテックスは、冬の酷寒の夜、「自分の若い情熱を」散歩させた。このときの実感に、その実践的な理由が見え隠れしている。

ぼくはまた、[略]さまざまの報知をこの夜から受け取った。なぜかというに、いまどこかの空におこりかけているかもしれないその吹雪、そしてぼくの最初の飛行の邪魔をするかもしれないその吹雪は、じつにぼくにとっては、直接自分の肉体に関係する重大問題であったから。星が一つ一つ姿を消しゆきつつあった。しかし、それが、どうして、これらの散歩者たちに理解されるだろう? 星の言葉の意味は、ぼくただ一人のためだった。

(同p17より)

彼は降りもしない雪、吹きもしない吹雪の可能性に思いを馳せながら、細かな準備を、これからの離陸と飛行を、操縦にあたる筋肉一つひとつの動きを想像する。操縦士であることは、微かな兆し、僅かなヒント、まだ見ぬもののしらせを、眼前にありありと浮かばせることなのだ。それは、もっとも小さな予兆を受け取りながら、ずっと大きな大陸間の航路について逡巡することだ。

(この報知と想像に関して、本書にさらに重要な箇所がある。これはまたいつか扱いたい)

潜在的な危険を、その僅かな可能性をあらかじめ予期する──。飛行機を飛ばす行為は、「天地間の秘密の言葉」を解読しながら行われる。

ともしびの奥の風景

彼はまた、アルゼンチンでの最初の夜間飛行の記憶について、彼が眼下に見渡す町の灯りについて、このように書いている。

あのともしびの一つ一つは、見わたすかぎり一面の闇の大海原の中にも、なお人間の心という奇蹟が存在することを示していた。あの一軒では、読書したり、思索したり、打ち明け話をしたり、この一軒では、[宇宙]空間の計測を試みたり、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭したりしているかもしれなかった。また、かしこの家で、人は愛しているかもしれなかった。それぞれの糧を求めて、それらのともしびは、山野(さんや)のあいだに、ぽつりぽつりと光っていた。中には、詩人の、教師の、大工さんのともしびと思しい、いともつつましやかなのも認められた。

(同p7より。中かっこ内は引用者が補った)

眼下に広がるのは、町の家家の窓から洩れる光の粒。その群のなかから、ひとつの粒を見出すこと、違いを見出すことはできない。でも彼は想像する、ある窓の光が照らしている暮らしの風景を。

操縦士の想像力は、微かな兆しから大きな吹雪を想像するだけではない。数多の、群を成す灯から、個々の生活を見るのだ。

群と個、あるいは操縦士の眼差し

「群」のみを目にしながら、奥に「個」を見出すのは至難のわざだ。それはしばしば平均や傾向で語られてしまうものだから。寿命や偏差値や収入といったある指標で、比較可能な単位として扱われる。この視点の行き来は、いかに可能なのか。

ふと、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの言葉が残響する。

「科学的な思考とは特殊なもののうちに普遍なるものを見、束の間のうつろいゆくもののうちに永遠なるものを見る」こと。

真逆にみえるふたつの極のそれぞれに、入れ子のようにお互いが見え隠れする──いや、そのように見えるような目を、想像力を、態度を身につけられるか。普遍と特殊のあいだに、永遠と束の間のあいだに、群と個のあいだに。

群と個の、ふたつの視点の間を行き来しよう。操縦士がときに空から、ときに大地から、世界を眺めるように。

前の記事:

記事執筆は、周囲の人との対話に支えられています。いまの世の中のあたりまえに対する小さな違和感を、なかったことにせずに、少しずつ言葉にしながら語り合うなかで、考えがおぼろげな像を結ぶ。皆社会を誤読し行動に移す仲間です。ありがとうございます。