【検証】コンセプト・アルバム、出鱈目な順番で聴いてもそれっぽくなる説【does albums still matter ?】

今回Water Walkに寄稿させていただくことになりました、ピエールと申します。よろしくお願いいたします。

プリンスの有名な言葉にこういうものがあります。"Albums still matter"、日本語にすれば「アルバムは今もなお重要だ」。

サブスクリプションの普及をはじめ、音楽の聴かれ方はかつてに比べ実に多様化しています。その中でアルバム・オリエンテッドな価値観は衰退していると指摘する声も少なくありません。

ただ、こうも思うのです。

「本当にアルバムって今なお重要なの?」と。

結局のところ我々は先人の思想に感化されたに過ぎず、アルバム作品の魅力を実際に掴み取ってはいないのではないか?そんなものまやかしではないのか?

今回はこの観点から、大いなる冒涜を試みようと思います。

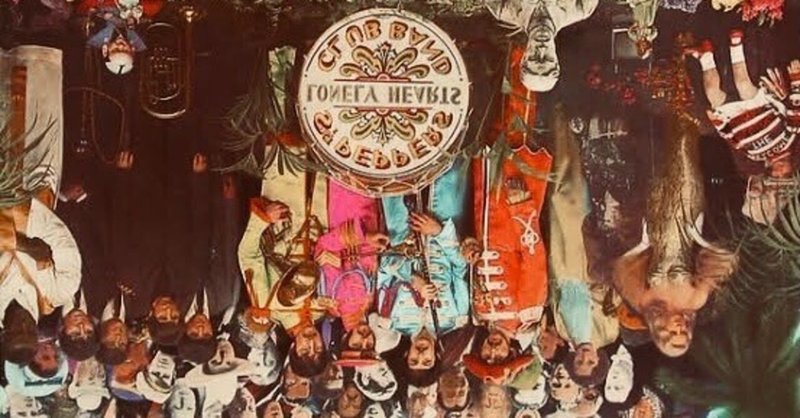

それすなわち、この「アルバム作品」という価値観を生み出したに等しいザ・ビートルズの大傑作、"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"をこともあろうにシャッフル再生し、あたかもその曲順が正当であるかのように寸評を加えてみようというものです。

それでは前置きもそこそこに、「『サージェント・ペパーズ』シャッフル・レビュー」をどうぞ。

M.1 Lovely Rita

この大名盤の開幕を告げるのはスケールの大きさを感じさせるアコースティック・ギター。続けて伸びやかなポール・マッカートニーのヴォーカルが参加し、軽やかなポップスが広がります。

躍動感溢れるベース・ラインやキャッチーなメロディはポール・マッカートニー印とでも言える見事な逸品で、この作品がマッカートニー主導で制作されたプロジェクトであることが1曲目の時点で存分にうかがえます。

M.2 Within You Without You

2曲目にしてアルバムは急旋回。ジョージ・ハリスンのインド音楽への傾倒を感じさせるサイケデリック・ナンバー、"Within You Without You"です。

ただ、"Lovely Rita"でもかすかに感じられた気だるげで幻想的なムードを思い出せば、この接続にも印象ほどの違和感は実のところありません。サイケデリック・ロック全盛期の1967年発表の本作がやはりサイケ・アルバムであることを、まるでこの2曲を続けざまに収録することで雄弁に語っているかのよう。

M.3 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

3曲目でタイトル・トラックのお出ましです。これまでのサイケ・ナンバーとはやや趣を異にする、ヘヴィなロック・チューン。

楽曲の冒頭にインサートされた歓声やチューニングのSEには、序盤2曲でのサイケデリック・スタイルから方向転換してみせることを予告する効果があります。作り手の側にとっても意識的な采配でしょうし、また聴き手の側にとっても、この空白によって次なる展開への対応をスムーズに迎えることができるのです。

M.4 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

畳み掛けるように前曲のリプリーズ。クロージングのどよめきをあえてストップさせ、鶏の鳴き声で一気に緊張感を高める緩急の妙には脱帽です。

マッカートニーが主旋律を歌った前曲と対照的に、リプリーズではジョン・レノンがメイン・ヴォーカルを担当。2人の天才シンガーの個性を際立たせる意匠です。共通のメロディを持つこの2曲をこれほど違ったテイストで聴かせるには、このように連続して収録する他ないでしょう。

M.5 Fixing A Hole

こちらも前曲のエンディングに聴こえるどよめきから突拍子もなく始まりますが、同一の楽曲として連続性を持つ先程の展開とは一転、再びサイケ調のキュートなポップスに揺り戻しをかけています。同じ展開を二度として使用しない、その意外性の効果は本作をアルバムとして鑑賞してこそ。

M.6 Getting Better

歯切れのいいギターが耳を引くポップなロック・チューン。寄せては返す波のようにサイケデリアとポップ・ロックが交互に提示されることで、その中間点としての本作の軸が感じられます。

M.7 A Day In The Life

本作、ひいてはザ・ビートルズを代表する名曲が折り返しのこの位置で満を持してドロップ。

ジョン・レノンとポール・マッカートニー、2人の天才が紡ぐ別の楽曲を1つにまとめあげるという神業によって生まれた楽曲ですが、先述した通り2つの様式を作品の通奏低音の中で示してきた本作のフォーマットを思えば、その創作を象徴するようなナンバーです。クロージングにエンドレスで流れる謎の音声も、その才能の綱引きがどこまでも拮抗していることを表現しているのです。

M.8 Lucy In The Sky With Diamonds

前曲での夢か現かといった疑問は、この上なくドラッギーなサイケの傑作によって言外に夢であったと解決します。レノン=サイケの最良の楽曲が立て続けに収録され、マッカートニーに主導された本作にもレノンの才能は不可欠であることが感じ取れるでしょう。

M.9 With A Little Help From My Friends

かと思えば本作唯一のリンゴ・スターのヴォーカル楽曲で、アルバムのトーンは一気にフレンドリーに。歓声から始まる展開は、ここから再びアルバムがポップスのパートに向かうことを示すファンファーレのようにも聴こえます。

M.10 When I’m Sixty Four

やはりと言うべきか、前曲から引き続きポップでキュートなナンバー。やや難解で、アヴァンギャルドとも言えるだろう"Lucy〜"を受けて、しっかりとバンドのポップネスを提示する隙のなさが流石です。

M.11 Being For The Benefit Of Mr. Kite !

そしてポップスとしての"Sgt. Pepper’s"を十分に説明したからこそ、この眩惑的なナンバーがいっそう輝きます。不穏なトーンを纏い、カラフルなサイケデリックの世界を再び演出することで、アルバムは深い深い夢の世界へと落ちていくのです。

M.12 Good Morning, Good Morning

しかし、このアルバムの終焉は確かに近づきます。夢の世界へ誘ったのも束の間、鶏の鳴き声から"Good morning"と歌われ、変拍子を多用する異物感によってその夢は強引に覚まされます。この夢と現の絶え間ない推移、ここにこそ本作のアルバムとしての妙味があるのではないでしょうか?

M.13 She’s Leaving Home

この作品もいよいよ終幕。優美なバラードでアルバムを優しく締め括るのは、後の"The Beatles (White Album)”における"Good Night"にも通ずる演出です。

親に何も告げず去ってしまった少女。彼女の存在は現実なのでしょうか?それともただの夢なのでしょうか?弦楽の美しさはどちらとも説明することなく、"She’s leaving home, bye-bye"と、こともなげに別れを告げて作品はひっそりと結ばれます……

……どうでしょう、架空の"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"をでっち上げてみました。

この作品を既に知っている人からすれば、荒唐無稽も甚だしい文章が並んでいると思います。ただどうでしょう、これから初めて"Sgt. Pepper’s"を聴く方は十分に騙せる内容なのでは?ちなみにこの順番でシャッフル再生した結果、私の耳にはそれなりにまとまりよく聴こえてしまいました。

稀代の名盤と誉高い本作ですら、このような隙がある。それらしくペテンで飾り立てるだけの隙が。

さて、最後にもう一度問いかけてみましょう、アルバムって本当に重要ですか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?